|

|

#4761

|

||||

|

||||

|

http://www.nmosktoday.ru/news/society/38093/

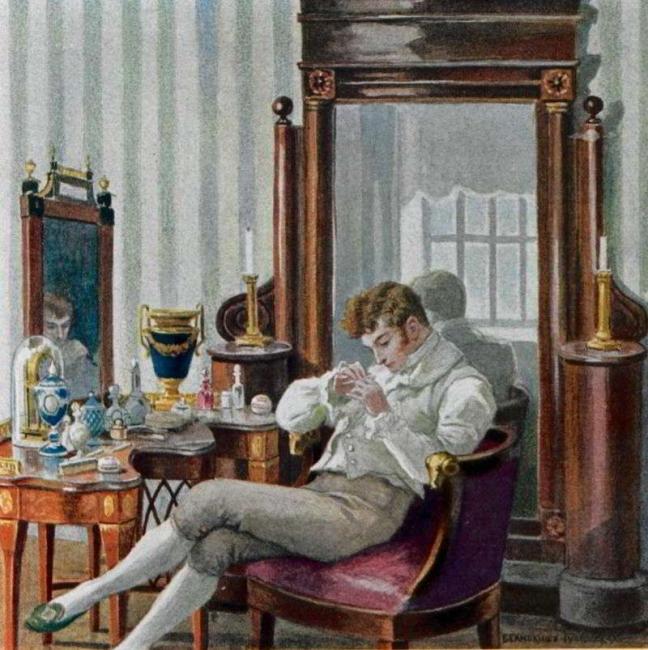

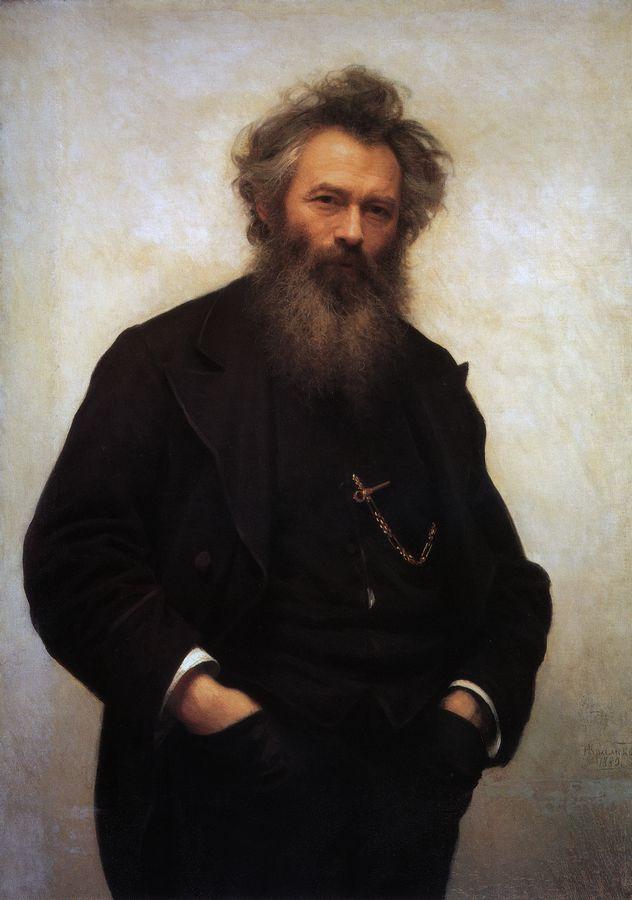

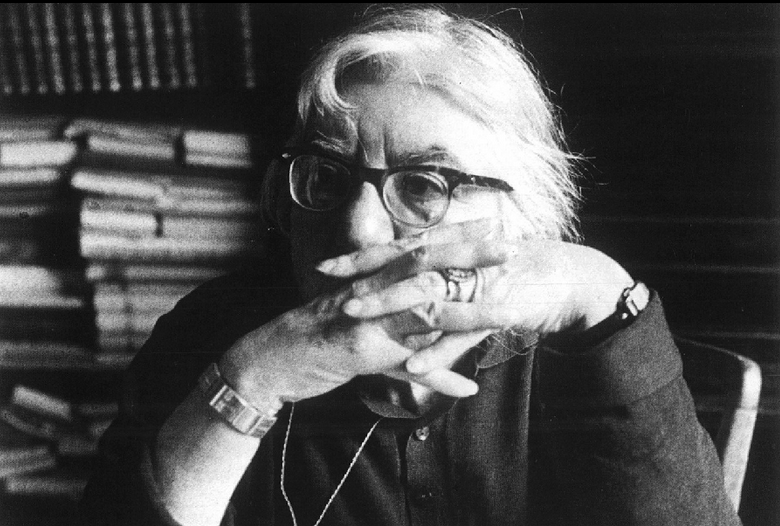

Вчера 17:00  20 марта 1535 года впервые в истории Руси была проведена централизованная денежная реформа. Она осуществлялась по указу правившей в то время Великим княжеством Московским Елены Глинской, которая была регентом при малолетнем будущем Иване IV Грозном. В результате в княжестве была введена единая валюта - серебряная копейка, весившая 0,68г, а также появились такие понятия как деньга - половина копейки, и полушка - четверть копейки. Это имело большое значение для стабилизации экономики. Все монеты более ранней чеканки, а также низкопробные и обрезанные подлежали изъятию из обращения. Название «копейка» произошло от изображения на монете всадника с копьём. 20 марта 1632 года родился Иван Мазепа, гетман Украины.  20 марта 1833 года вышло первое полное издание романа «Евгений Онегин». «Евгений Онегин» выходил отдельными выпусками, содержащими каждый одну главу (так называемое «поглавное издание»); отрывки из романа печатались также в журналах и альманахах. Выход каждой главы становился большим событием в русской литературе того времени. Первая глава произведения была опубликована в 1825 году. В 1833 году вышло первое полное издание всего романа в одном томе.  20 марта 1898 года умер И.И. Шишкин, русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист.  20 марта 1982 года умерла Мариэтта Шагинян, армянская, советская писательница. Мариэтта Шагинян одной из первых приступила к написанию историко-биографических книг о Ленине. В результате длительное работы в архивах она обнаружила, что отец Ленина имел калмыцкие корни, а дед по матери был евреем. На тот момент эти материалы были компрометирующими и вызвали огромное недовольство Сталина. Но благодаря личному расположению Сталина к писательнице все ограничилось предупреждением. В 1936 году книга «Семья Ульяновых» была внесена в список запрещенных. Осуждалось и поведение Крупской, которая рассказывала Шагинян о жизни семьи Ульяновых «без ведома и согласия ЦК ВКП(б)». Известно, что до революции национальная принадлежность определялась по вере и языку человека. Ленин, выросший в православной семье, считал себя русским и был им по языку и воспитанию. Но для Сталина были важны этнические факторы. Он считал, что вождь мирового пролетариата должен считаться в глазах населения безоговорочно русским человеком. А нежелательные факты биографии Ленина, по мнению Сталина, следовало замалчивать. К числу таких фактов относились не только этнические корни, но и отношения с Инессой Арманд, и факт венчания Ленина и Крупской в церкви. В 1956 году вышло постановление ЦК КПСС «О порядке изданий произведений В.И. Ленина», которое отменило запрет на книгу «Семья Ульяновых», установленный в 1936 году.  20 марта 1990 года умер Лев Яшин, советский футбольный вратарь, лучший вратарь XX века по версии МФФИИС. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.03.2017 в 07:47. |

|

#4762

|

||||

|

||||

|

|

|

#4763

|

||||

|

||||

|

1947 год

Владимир Варнавский 1938 год Вахтанг Кикабидзе 1948 год Александр Морозов 1968 год Екатерина Стриженова 1952 год Владимир Филин |

|

#4764

|

||||

|

||||

|

2003 год

Крокодил Гена и Чебурашка гастролируют по Японии 2000 год Владимир Путин управлял истребителем СУ-27 |

|

#4765

|

||||

|

||||

День памяти великого вратаря мирового футбола Льва Ивановича Яшина (1929-1990)...  20 марта 1535 года в России была проведена денежная реформа. #копейка 1642 года  Март 1833 – вышло первое полное издание «Евгения Онегина»  20 марта 1944 войска 1-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Г.К.Жуков) освободили от немцев Винницу  20 марта 1535 старые деньги переделывают на новый чекан: «было много подмесу и в том была христианству тягость»  20 марта 1933 решение ЦК ВКП(б) О строительстве Московского метрополитена.  20 марта 1888 «Кружок любителей игры на балалайках» дал первый концерт – родился Оркестр имени Андреева  20 марта 1639 родился предатель Мазепа. На момент предательства ему было почти 70 лет  20 марта 1699 учрежден первый российский орден – Святого апостола Андрея Первозванного (восстановлен в 1998)  . @history_RF Звезда Героя России №2 – генералу Осканову. Ценой своей жизни увел падающий МиГ-29 от села  20 марта 1992, 25 лет назад, учреждено звание Героя Российской Федерации. Первым стал космонавт Сергей Крикалев Последний раз редактировалось Chugunka; 29.03.2017 в 05:03. |

|

#4766

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/dayhist/2017-03-20/12_6952_day.html

Иван Мазепа родился 20 марта 1639 года. Превращений и коловращений («смена радостей и мук», как сказал Байрон) в его жизни было много. Мазепа объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую самостоятельность Запорожской Сечи. Был одним из ближайших сподвижников Петра I. В 1708-м перешел на сторону Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой бежал в Османскую империю, там и умер в 1709-м. И. Бернигерот. Верховный военный вождь запорожских казаков Иван Мазепа. 1715 |

|

#4767

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2017/03/...eleny-glinskoy

20 марта 2017 11:03  20 марта 1535 года Великая княгиня Московская Елена Глинская от имени своего малолетнего сына Ивана IV издала государев Указ о замене старых денег. На основании этого декрета была проведена масштабная денежная реформа, которая унифицировала систему денежных расчетов на всей территории царства Московского. В конце правления Великого князя Московского Василия III (1479−1533) стала очевидной унификация денежной системы, отсутствие которой тормозило экономическое развитие государства. Продолжая курс своего отца (Ивана III), Василий присоединил к Московскому государству целый ряд новых княжеств, которые продолжали чеканить монеты на собственных Монетных дворах. Что негативно сказывалось на внешней и внутренней торговле. Василий практически приступил к денежной реформе, однако его внезапная смерть в декабре 1533 года переложила всю тяжесть этой экономической революции на хрупкие плечи его молодой вдовы — Елены Глинской, которая осталась регентшей при малолетнем Иване IV. И нужно отдать должное великой княгине — она великолепно справилась с поставленной задачей, хотя на момент смерти мужа ей не было и 30 лет. Указ о замене старых денег был издан от имени малолетнего Ивана IV 20 марта 1535 года и на следующий день оглашен в Москве. По этому указу из весовой гривны (204,756 г) вместо 520 монет Государев монетный двор стал чеканить 600. Тем самым, масштаб «девальвации» составил 15,4%. Вес новой монеты, названной уже известным на Руси словом «денга», составлял 0,34 г. Одновременно для поддержки мелких расчётов стали чеканить монету половинного веса (0,17 г), которая в обиходе называлась «полушка». При этом было решено не уничтожать, а также реформировать и Новгородскую денежную систему, учитывая особую роль Новгорода во внешнеторговых связях страны. Вес послереформенной новгородской монеты составил соответственно 0,68 г. На новых новгородках был изображён всадник с копьём, и потому в обиходе их стали называть копейками. Деньги московского чекана («московки»), по аналогии с новгородскими копейками, назывались «сабляницы» — на них изображался всадник с саблей. Таким образом, внешнее и внутреннее обращение, при полном единстве в отношении стопы и металла, представляли собой две вложенные друг в друга подсистемы. Подтверждением того, что в основе внутреннего обращения была деньга, а не копейка, служит название номинала 0,17 г — «полушка», то есть половина деньги весом 0,34 г. В противном случае, если бы монету в 0,17 г соотносили с копейкой (0,68 г, или вчетверо больше), то она называлась бы не «полушка», а «четь». Реформа ликвидировала материальную основу традиционного деления русского денежного обращения на московское и новгородское, хотя в деловых документах следы этого деления сохранялись до конца XVII века. Вдвое более тяжёлая копейка, привязанная к новгородской подсистеме, ориентированной на внешнюю торговлю и крупные расчёты, как и поныне, была связана кратным десятичным соотношением с рублём. 100 новгородок составляли 1 рубль, который сам по себе денежной единицей еще не являлся и делился на две полтины или 10 гривен. Таким образом Царство Московское стало первой страной, деньги которой были поставлены на основу десятичной системы счёта. Проведение денежной реформы при Елене Глинской имело важнейшее значение для дальнейшего развития Русского царства. В результате реформы была создана единая система денежного обращения государства, на протяжении последующих веков претерпевавшая различные изменения, но в целом сохранявшая единство и устойчивость. Это стало объективным положительным фактором политического и экономического развития Русского государства. Благодаря реформе Елены Глинской, русская денежная система достигла нового качественного экономического и технического уровня (обеспечение и выполнение чеканки монет). Это также имело огромное значение для активизации русской внешней торговли, прежде всего с европейскими странами. |

|

#4768

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/20-%d0...-%d0%be%d1%80/

Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961) родился в Кутаиси в семье священника. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В предреволюционные годы участвовал в раскопках Ани. С 1919 года — преподаватель Петроградского археологического института, с 1920-го работал в Эрмитаже. С 19 июня 1934 года по 1951 год — директор Государственного Эрмитажа. В годы Великой Отечественной войны, оставаясь во время блокады в Ленинграде, вёл большую работу по сохранению музейных ценностей. В 1941–1942 годах руководил охраной и эвакуацией Эрмитажа и ленинградских учреждений Академии наук СССР. В 1944 году участвовал в работах Чрезвычайной комиссии по обследованию ленинградских пригородных дворцов с целью установления ущерба, нанесённого немецкими фашистами, и участвовал в работах по восстановлению Зимнего дворца и экспозиций Эрмитажа. Одновременно исполнял обязанности первого президента Академии наук Армянской ССР. Основные исследования посвящены кавказоведению, истории средневековой культуры Ближнего Востока.

|

|

#4769

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/radiogolos-rossii-22256.html

19 марта 2016, 00:00 Русские победы, История Радиоголос России  Москвичи слушают сообщение по радио. Фото: waralbum.ru Еще в самом начале 1920-х в СССР стало массово распространяться радио. Власти пока еще не знали, как использовать его в целях популяризации пролетарской культуры, но им очень этого хотелось, ибо несложно было догадаться, что это потенциально мощный инструмент пропаганды. Построенная в 1933 году радиостанция имени Коминтерна была третьей по счету: две одноименные станции были возведены в столице в 1922-м и 1927 году соответственно. Первая, построенная в районе Вознесенской улицы, была оборудована ламповым передатчиком мощностью 22 кВт и вещала на длине волны 3200 м. Вторая, располагавшаяся на Шаболовке, была оборудована самым мощным на тот момент в Европе 40-киловаттным передатчиком, разработанным в Нижегородской радиолаборатории, и использовала антенны, размещенные на вершине находящейся неподалеку Шуховской башни. В 1920-е годы бум радиотехнологии привел к тому, что практически любая новейшая радиостанция устаревала в течение 3-6 месяцев: инженеры постоянно искали новые способы нарастить мощность передатчиков. Вот почему даже в основательно разрушенной гражданской войной России обе станции довольно скоро стали считаться устаревшими, и советское правительство задумалось о постройке новой радиовещательной станции, которая вещала бы на длинных волнах. Это, с одной стороны, позволило бы повысить надежность приема сигнала московских программ, с другой —расширить зону их приема. В 1930-е годы начался «золотой век» радио — в одних лишь США 12 млн. домохозяйств обладали радиоприемником. В СССР численность радиоприемников составляла всего несколько тысяч, однако новую станцию собирались строить с замахом на будущее. Третью радиостанцию Коминтерна была решено создавать за пределами Москвы, в городе Электросталь. Она должна была побить рекорд предшественницы — передатчик мощностью в 500 кВт был не только самым мощным, но и совершенным во всем мире. Для сравнения: самая крупная станция США того времени имела мощность лишь 50 кВт, а Европы — 120 кВт. Правда, в условиях многочисленности станций в рекордах не было практического смысла. В СССР все обстояло иначе.  Александр Львович Минц на московской радиостанции в 1932 году. Фото: историческая-самара.рф Постройкой руководил известный советский радиофизик, академик Александр Львович Минц. Чтобы получить столь значительную мощность, инженер предложил составить выходной каскад станции из нескольких параллельно работающих 100-кВт блоков. Вещание станции имело необычную географическую ориентацию: она была спроектирована так, чтобы максимальная энергия радиоволн распространялась на запад и восток, а меньшая — на север и юг. Такой подход учитывал географию Советского Союза, имеющего наибольшую протяженность именно с востока на запад. Детальность проработки проекта поражала: перед постройкой станции была даже построена модель антенны в масштабе 1:8, испытания которой состоялись на берегу Маркизовой лужи в восточной части Финского залива. 20 марта 1933 года, наконец, начались испытания самой радиостанции, 1 мая станция имени Коминтерна начала постоянное вещание. Ее использование привело к невероятному подъему популярности радио в советском обществе. Так, один из номеров юмористического журнала «Крокодил» за 1936 год высмеивал «радиопьяниц» —тех граждан, которые приобрели привычку проводить у приемника все свободное время, своеобразных предшественников современных «диванных зрителей» телевизора или интернет-сёрферов. А в другом номере этого популярного журнала была помещена пародия на типичное расписание радиопередач того времени: Цитата:

Сам Александр Минц считал станцию имени Коминтерна шедевром, лучшей работой в своей жизни. Помимо непосредственно трансляции радиопрограмм, здание радиостанции в 1930-е служило опытной лабораторией Научно-испытательного института связи. Так, в 1937 году отсюда впервые в истории нашей страны стали вестись телевизионные трансляции. Однако судьба станции оказалась непростой: в самом начале Великой Отечественной ее работа была свернута —ведь в случае, если бы фашистским войскам удалось бы захватить Москву, враги могли использовать ее в качестве радиомаяка для своих самолетов. Передатчик эвакуировали в Уфу. После победы на прежнее место радиостанция Коминтерна уже не вернулась: радиостанция продолжила работать в столице Башкирской Автономной Социалистической Республики. В 2007 году легендарная станция была демонтирована в связи со строительством жилых домов. А в Электростали, по нынешнему адресу «Фрязевское шоссе, дом 51а», после войны была построена новая радиостанция с более современным и мощным оборудованием. «Радиоцентр № 9» — так теперь называлась станция – вещал на длинных и средних волнах. В 2003 году он отметил свой 70-тилетний юбилей, а еще через год, к сожалению, прекратил свою работу. |

|

#4770

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/russkaya-radio...ure-22255.html

19 марта 2016, 00:00 Русские победы, История Русская радиоразведка родилась в Порт-Артуре  Один из японских брандеров, затопленных у Порт-Артура после перехвата радиограммы.Фото: sea-wave.ru Если словосочетание «спецназ ГРУ» известно достаточно широко и большинство услышавших его сразу представят себе супермена в камуфляже и с покрытым разводами лицом, то сокращение «осназ» вряд ли вызовет столь же стойкую ассоциацию. А «осназ ГРУ» — тем более. Между тем эти части особого назначения ничуть не менее многочисленны, хотя физически не пересекают границы или линии фронта — только, так сказать, в эфирном теле. Ведь осназовцы — это прежде всего радиоразведка и радиоперехват, а их оружие — радиостанции и антенны, системы дешифровки и декодирования. В отличие от службы радиоэлектронной борьбы, которая празднует свой профессиональный день 15 апреля, радиоразведка официального собственного дня не имеет, а неофициально отмечает его 7 или 20 марта. Потому что именно 20 (7 по старому стилю) марта 1904 года впервые в истории России появился приказ, предписывающий перехватывать неприятельские радиограммы и определять, где находится их источник. Отдал его только-только вступивший в должность командующего флотом Тихого океана в Порт-Артуре вице-адмирал Степан Макаров. Произошло это в разгар русско-японской войны, и перехватывать предстояло сообщения радистов японского флота, атаковавшего русскую крепость. Легендарный приказ адмирала Макарова стоит того, чтобы процитировать его полностью. Тем более что сделать это можно, опираясь на сборник архивных документов, связанных с деятельностью Степана Осиповича Макарова, который есть, например, в распоряжении Российского государственного архива ВМФ. Во втором томе этого сборника на странице 160 и опубликован приказ вице-адмирала Макарова от 7 марта 1904 года. Правда, из-за опечатки в этом издании отсутствует номер приказа, но поскольку предыдущий имеет № 26, последующий — № 28, а не иметь номера такого рода документы не могли, понятно, что на приказе об организации радиоразведки в Порт-Артуре должен стоять № 27. Кстати, процитировать макаровский приказ стоит и еще по одной причине. И современники, и историки не раз обращали внимание на то, что блестяще образованный и технически подкованный офицер Степан Макаров имел великолепный слог, который не изменял ему даже при диктовке приказов. Итак, приказ № 27 от 7 марта 1904 года, рейд Порт-Артура, под грифом «Секретно». «Принять к руководству следующее: 1. Беспроволочный телеграф обнаруживает присутствие, а поэтому теперь же поставить телеграфирование это под контроль и не допускать никаких отправительных депеш или отдельных знаков без разрешения командира, а в эскадре — флагмана. Допускается на рейдах, в спокойное время, поверка с 8 до 8.30 утра. 2. Приемная часть телеграфа должна быть все время замкнута так, чтобы можно было следить за депешами, и если будет чувствоваться неприятельская депеша, то тотчас же доложить командиру и определить, по возможности заслоняя приемный провод, приблизительно направление на неприятеля и доложить об этом. 3. При определении направления можно пользоваться, поворачивая свое судно и заслоняя своим рангоутом приемный провод, причем по отчетливости можно судить иногда о направлении на неприятеля. Минным офицерам предлагается произвести в этом направлении всякие опыты. 4. Неприятельские телеграммы следует все записывать, и затем командир должен принять меры, чтобы распознать вызов старшего, ответный знак, а если можно, то и смысл депеши. Для способных молодых офицеров тут целая интересная область. Для руководства прилагается японская телеграфная азбука. Вице-адмирал С. Макаров». Примечательно, что командующий отдельно говорит о молодых офицерах, для которых новая сфера деятельности может быть особенно интересной. И это естественно, ведь именно Степан Макаров сделал все, что мог, чтобы обеспечить русский флот самой новой на то время системой связи — радисвязью. Не случайно он покровительствовал русскому изобретателю радио Александру Попову, и не случайно первая радиограмма была адресована экипажу занятого в спасательных работах у острова Гогланд ледокола «Ермак» — еще одного детища неугомонного новатора Степана Макарова. А проводником своих новаций он всегда видел именно молодых офицеров, получивших современное образование и не отягощенных еще косностью служебной рутины.  Попов демонстрирует адмиралу Макарову радиоустановку. Художник Иван Сорокин В течение нескольких суток после появления приказа № 27 почти на всех кораблях и судах Тихоокеанской эскадры, оснащенных радиостанциями, организовали вахты радиоразведки. Кроме корабельных, к ней привлекли и береговую радиостанцию в районе Золотой горы рядом с Порт-Артуром. И практически сразу русские моряки получили существенно более полное представление о действиях японского флота. По росту активности радиообмена они могли понимать, что готовятся какие-то действия флота, а за счет перехвата и дешифровки радиограмм — узнавать, какие именно. Все это предоставило командованию Тихоокеанской эскадры дополнительные возможности, понимая направление передвижения кораблей противника, принимать упреждающие меры. Например, уже после того, как командующий флотом трагически погиб вместе с подорвавшимся на японской мине броненосцем «Петропавловск», радиоразведке удалось сорвать готовящуюся очередную атаку на Порт-Артур. 9 апреля морской походный штаб императорского наместника на Дальнем Востоке адмирала Евгения Алексеева известил штаб крепости: «Сегодня утром на эскадре были разобраны японские телеграммы… из которых можно предположить, что намечается новая атака». Через шесть дней радиотелеграфисты броненосца «Полтава» перехватили и дешифровали телеграмму противника, подтверждавшую планы японского командования, и запланированная на 20 апреля операция по постановке мин была сорвана русским флотом. Операция, которую японцы пытались провести 20 апреля, закончилась для них неудачно. Опыт радиоразведки в годы Русско-японской войны был собран, проанализирован и использован без промедления. Например, с конца 1911 года по середину 1912 года радиоразведчики Балтийского флота проделали громадную работу, наблюдая за работой корабельных и береговых радиостанций германского флота и собирая информацию о том, как организована радиосвязь у немцев и каковы характеристики немецкой аппаратуры. Так что закономерно, что в августе 1914 года, в первые же дни войны, именно балтийские радиоразведчики, как писал в свое время бывший замначальника ГРУ ГШ ВС СССР, руководитель советской радиоразведки генерал-лейтенант Петр Шмырев, определили местонахождение севшего на мель немецкого крейсера «Магдебург», что позволило русским кораблям уничтожить его. Собственно, это было успехом уже не разовой акции, а систематической работы: по сведениям генерала Шмырева, радиоразведка организационно оформилась в русской армии во время Первой мировой войны и велась по линии Генерального штаба, штаба Верховного Главнокомандующего и морского Генерального штаба: к 1916 году в сухопутных войсках было сформировано около 50 подразделений радиоразведки из расчета по четыре на каждый из пяти фронтов и по четыре на каждую из 14 армий. Но мы не будем забывать, что начало этой работе, которая в последующие годы развернулась всерьез, дала колоссальные результаты во время Великой Отечественной войны и превратилась в службу на переднем крае в ходе холодной войны, было положено 20 марта 1904 года в Порт-Артуре. Правда, неизвестно, откуда взялась ошибочная дата рождения российской радиоразведки — 21 марта 1904 года по новому стилю. Якобы именно в этот день вице-адмирал Степан Макаров подписал приказ № 3340. Но архивные материалы однозначно свидетельствуют, что подобные сведения явно ошибочны: ни 21 марта, ни днем раньше Степан Макаров попросту не мог подписать приказ с номером 3340. Сохранился приказ № 526 от 9 февраля 1904 года, в котором, в частности, сказано: «Назначаются: вице-адмиралы: главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор г. Кронштадта, Макаров — командующим флотом в Тихом океане». 24 февраля 1904 года Степан Макаров прибыл в Порт-Артур, и с этого момента нумерация приказов по флоту началась с начала — а за неполный месяц командующий физически не мог сформулировать и подписать более трех тысяч приказов! К тому же ошибочные данные о «приказе № 3340 от 21 марта» кочуют из источника в источник, повторяясь дословно, без цитирования текста приказа и всегда с указанием даты только по новому стилю. Как правило, это свидетельствует о том, что их просто последовательно копируют из текста в текст безо всякой проверки. Наконец, есть еще один косвенный признак недостоверности даты 21 марта. Бойцы и офицеры осназа, которые несли службу еще в советское время, в беседах на интернет-форумах регулярно подчеркивают, что их всегда поздравляли с днем радиоразведчика либо 7, либо 20 марта. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |

|

|