|

|

#31

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/2-%d0%...d%d1%91%d1%81/

После заключения выгодного для России Ништадтского мира Правительствующий сенат торжественно преподнёс Петру I императорский титул с присовокуплением титулов «Великий» и «Отец Отечества». Это свершилось в петербургском Троицком соборе. В роли «просителя» от народа выступил канцлер Гавриил Головкин. Пётр принял титул, означавший не только повышение статуса правящей династии, но и повышение международного статуса России.  Пруссия и Голландия немедленно признали новый титул русского царя, Швеция — в 1723 году, Турция — в 1739-м, Англия и Австрия — в 1742-м, Франция и Испания — в 1745-м и, наконец, Польша — в 1764 году. |

|

#32

|

||||

|

||||

|

https://russian.rt.com/science/artic...mperia-istoria

2 ноября 2016, 15:40 Что привело к этим историческим событиям, каким человеком был первый император, а также что поменялось в жизни простых людей после изменения статуса страны в интервью RT рассказал доктор исторических наук Евгений Анисимов. «Россию должны бояться и уважать»: 295 лет назад Пётр I стал императором  © Wikimedia — 2 ноября 1721 года Россия стала империей, а Пётр I был провозглашён первым императором. Мы много знаем о Петре как о правителе. Каким он был человеком? — Как многие талантливые и гениальные люди, Пётр был очень тяжёлым человеком. Во время войны со Швецией один из петровских генералов Василий Долгоруков сказал: «Если бы не Екатерина (жена Петра I — Екатерина I - RT), я бы перешёл к шведам». Настолько тяжело было иметь дело с Петром. По письмам и многим другим свидетельствам той эпохи видно, как окружающие боялись Петра. Он вёл себя по отношению ко всем очень жестоко. Пётр считал, что это единственный способ заставить людей вокруг себя что-то делать. Такой стиль общения Петра с людьми сказался и на управлении страной. С другой стороны, Пётр по-своему был очень трогательным человеком, даже где-то беззащитным, особенно, когда дело доходило до личной жизни. Он часто писал какие-то добрые слова свои подданным, у которых, например, умерли жена или дети. Пётр часто использовал в своих письмах и выступлениях народные выражения, пословицы. Стоит отметить, у Петра было хорошее чувство юмора, но местами очень жесткое. Пётр нередко испытывал тёплые и дружеские чувства к своим приближённым. Он был снисходителен к ошибкам своих друзей, чем они активно пользовались. Пётр безмерно любил государственного деятеля Александра Меньшикова, но к концу жизни он в нём разочаровался. В целом, Пётр — фанатик своего дела. Он всего себя отдавал службе государству. — При каких обстоятельствах Россия была провозглашена империей? — Империя явилась призом победителю в Северной войне, которую Россия вела со Швецией с 1700 по 1721 год. Эта победа очень высоко ценилась Петром. Он считал, что для России это был серьёзный вызов, с которым она справилась. Для победы в войне были затрачены колоссальные средства и ресурсы. В результате, в 1721 году Россия вышла к Балтийскому морю, захватила множество территорий, принадлежавших Швеции, и стала доминировать в Восточной Европе. На основе этих достижений возникла идея провозглашения России империей. В то время в Европе существовала лишь одна империя — Священная Римская империя германской нации. Благодаря победе в Северной войне Россия во главе с Петром достигла небывалых высот, приблизившись по своему могуществу к Священной Римской империи. С октября-ноября 1721 года Пётр начал позиционировать себя как европейский правитель, а русских как европейцев. Это было всем в диковинку, так как до этого «русский мир» находился в изоляции, считая себя наследником Византийской империи. Но Пётр не хотел, чтобы так продолжалось дальше. Византия — древнее государство, отделившееся от Римской империи, просуществовала больше 1000 лет и рухнула под натиском Османской империи. Для Петра пример Византии был поучительным. Он считал, что Россия не должна повторить судьбу Византии. Пётр полагал, что Россию должны бояться, уважать, что у неё должны быть сильные армия и флот. С другой стороны, признание России европейской страной привело к тому, что Пётр заимствовал многие символы европейский империи себе. Собственно, провозглашение империей и принятие титула императора и были теми символами, которые позволили России встать на путь европеизации в международных отношениях. Для Петра империя означала примыкание к сообществу европейских могущественных держав. Пётр ориентировался на многие римские имперские символы. Это прослеживалось в названии города — Санкт-Петербург (Святой Пётр), в монетах с изображением римского профиля. Византийский символы, которые лежали в основе допетровской Руси, не удовлетворяли Петра. Золотоордынское, азиатское наследие ему не нравилось. Пётр стремился добиться репутации России на международной арене через использование имперской символики и могучей вооружённой силы. — А почему этого не произошло раньше? — В середине XVII столетия, после окончания Смуты, российское государство постепенно восстанавливалось. Этот процесс проходил на фоне господства среди верхов и низов населения средневекового сознания. Поэтому до Петра господствовали сознание и идеи, которые были ещё при Иване Грозном и ранее. Именно Пётр полностью отказался от такого мышления и встал на путь поиска новой идеологии. В её основе лежала имперская идея. — Что означал титул императора? — Для Петра он обозначал установление новой преемственности от Древнего Рима, а не от Византии. Титул ставил его на уровень императора Священной Римской империи. До Петра никто в Европе не получал такой титул. Лишь позже появились Британская империя, Германская империя. Титул императора обозначал установление нового ритуального порядка. — Что изменилось в жизни простых людей после того, как Россия стала империей? — В целом ничего, но в ментальном и духовном смысле превращение России в империю, в европейское государство привело к тесному сближению с Европой. Российские газеты XVIII века были наполнены новостями из западных стран! Этот мир стал для русских людей своим, их бытовые и общечеловеческие интересы стали совпадать. С другой стороны, Россия после того, как стала империей, перешла к активной внешней политике, построенной на принципах господства. Огромное количество людей стало вовлекаться в эту политику. Многие люди воевали не для того, чтобы защищать свою страну, а для того, чтобы завоёвывать новые территории для империи. — Как объяснить тот факт, что гимн российской империи назывался «Боже, Царя храни»? Почему не «императора»? — В титуле императора слово царь повторялось несколько раз. Это синонимичные названия для обозначения монарха. Важнее отметить тот факт, что этот гимн повторял гимн Британской империи, и это было не случайно. Гимн поддерживал символику имперского духа. Несмотря на то, что Пётр отказался от следования европейским канонам, многие связи с Древней Русью сохранялись, в частности, в ритуалах коронации и в сохранении титула царя. |

|

#33

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/petr-podpisal-ukaz-28709.html

15 ноября 2016, 16:10 Русские победы, Дети, История  У. Лэнгли «Сирота». 1889 г. Передача младенцев в приют осуществлялась анонимно через окно, по такому же принципу действуют современные бэби-боксы 4 ноября (по старому стилю) 1715 года Петр I подписал указ о заведении в Москве и других городах госпиталей для приема и воспитания «зазорных младенцев, которых девки и женки рождают беззаконно и стыда ради отметывают в разные места, отчего оные младенцы безгодно помирают». И «чтобы зазорных младенцев в непристойные места не отметывали, но приносили бы к вышеозначенным гошпиталям и клали потайно в окно через какое закрытие, дабы приносимых лиц не было видно». Высший указ прием/подкидывание детей устанавливал по анонимному принципу. На содержание детей отводилась определенная сумма (1,5 копейки в день). Кормилицы, женщины, ухаживающие за детьми, принимались в штат, им был положен оклад. По действующему законодательству виновные в умерщвлении младенцев наказывались смертной казнью. Это было не первое определение государственной власти относительно брошенных детей. С самого начала христианские правители Руси проявляли заботу об оставленных детях. Великий князь Владимир Святославич сиротам раздавал «великую милостыню», его сын князь Ярослав Мудрый учредил сиротское училище, в котором на свои средства содержал и обучал детей. Владимир Мономах сам заботился о сиротах и завещал это делание своим детям: «Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите, снабдите сироту». Ко времени правления Ивана IV призрение сирот стало осуществляться через приказы. Наряду с государством этим занимались частные лица и монастыри. Все правители династии Романовых, от Михаила Федоровича до Николая II Александровича проводили социально ориентированную политику в отношении сирот и брошенных детей. Сеть воспитательных домов была создана во многих городах уже при Екатерине II. В последующие годы власти принимали деятельное участие в судьбе брошенных детей, но ни в царское, ни в советское, ни в настоящее время, проблему решить не удалось. В нашей стране число детей, оставшихся без родительского попечения, доходит до ста тысяч. |

|

#34

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/arm...ennoi-rieformy

18 ноября 2016  Армия вместо ополчения. К 317-летию петровской военной реформы Сегодня в прошлом Одновременно был начат первый рекрутский набор. Окончательно новые принципы организации армии были внедрены с 1705 году. Современная армия России сильно отличается от той, которая принесла стране Победу в Великой Отечественной. Даже внешними признаками и символикой отличается. Многим эти отличия кажутся крушением устоев, игнорированием традиций и забвением истории. Сегодня, когда мы справляем 317-летие петровской армии нового типа, полезно вспомнить на её примере очевидную истину: войско – это не только вооружённые люди, но и организация; войско славно не только былыми победами и традициями, но и пригодностью к решению конкретных боевых задач в конкретную эпоху. Стрелецкие деды и славные победы К моменту начала петровских реформ русская армия состояла из трех составных частей – стрелецкого войска, иррегулярной дворянской кавалерии и «полков нового строя» (наёмная, иногда – иностранная, пехота и кавалерия). В своё время такая организация армии была передовой, но к концу XVII века она себя изжила. Стрелецкие войска представляли собой не столько армию, сколько сословие – свободных людей, получавших жалование (в отличие от наделов, выдававшихся боярам, а потом – дворянам) за военную службу. К концу века стрельцы «обросли» хозяйствами, занимались торговлей, огородничеством, бортничеством, а за пределами Москвы их ещё и землёй обеспечивали. В результате у них появились свои экономические, а за ними и политические интересы. И отсутствие интересов к войне вообще и к дальним походам – в особенности. Итог – стрелецкие бунты. Собственно, указ 1699 года был напрямую связан с подавлением бунта 1698 года и началом процесса ликвидации стрелецких войск (кстати, первые регулярные дивизии русской армии формировались из тех же социальных групп, что и стрельцы). Дворянская конница (по сути – ополчение) отличалась исключительной пестротой вооружения и амуниции и крайне сомнительной дисциплиной. Её боевая ценность в столкновениях с регулярной армией была невысока. По сути, эти две части представляли собой армию милиционного типа, пригодную для несения гарнизонной службы и подавления восстаний, но малофункциональную в случае большой войны, тем более – наступательной. Армия для большой победоносной войны За основу новой армии были взяты «полки иноземного строя» (название условное, введенное историками) – солдатские (пехотные), рейтарские (конница) и драгунские (конная пехота). Они были введены ещё во время Смуты – по примеру организации, вооружения и подготовки подразделений иностранных наёмников, воевавших в русских войсках. Считается, что инициатором их создания был выдающийся полководец Михаил Скопин-Шуйский. Именно к этому типу следовало бы отнести «потешные полки», созданные Петром в молодости, которые в дальнейшем стали гвардией. Бунт 1698 года был подавлен именно полками новой организации (главным образом – Лефортовским). Новая армия строилась на основе единых организации, вооружения и амуниции, а главное – единоначалия. Разумеется, стандартизация во времена ремесленного производства была довольно условной, но её старались поддерживать хотя бы на уровне полков. К тому же в условиях линейной тактики военачальникам надо было различать свои войска на местности, поэтому полки могли отличаться по форме довольно заметно. Солдаты (что наёмные, что рекруты) были оторваны от своих социальных групп и не имели каких-то отдельных интересов. Само по себе это не исключало восстаний, но исключало «классовые» бунты по примеру стрелецких. Главное же состояло в том, что новые войска имели несравненно лучшую дисциплину, организацию и вооружение, были способы к ведению боевых действий далеко за пределами собственно территории России. Одновременно с армией строилась и новая система её обеспечения и вооружения. Именно петровская военная реформа дала мощный толчок развитию горнозаводского Урала. Один факт: основанный в 1700 году Каменский (нынешний город Каменск-Уральский) казённый горный завод только за один год (!) восстановил потерянную под Нарвой артиллерию, которая собиралась перед этим почти столетие. Именно огромное превосходство в артиллерии (от 100 до 300 русских пушек против 4 шведских) определили исход Полтавского сражения. Армия петровской организации обеспечила не только победу в Северной войне, но и все войны елизаветинских и екатерининских времен, вплоть до Отечественной войны и иноземных походов 1813-1814 годов. Только по итогам Крымской войны стало очевидным, что принципы организации армии надо менять. А потом – ещё раз менять. И опять менять… И те перемены, которые мы видим сегодня, – тоже не последние. *** Сегодня «вежливые люди» и бойцы, выполняющие боевые задачи в Сирии, организованы и воюют не так, как это делали их прадеды в Красной армии. Но и наши современники, и победители-красноармейцы, и суворовские чудо-богатыри, и гвардейцы Петра, и полки Скопина-Шуйского – это всё та же самая армия той же самой страны. Из века в век она на разные лады решает одну и ту же на самом деле задачу: защитить Россию и победить. |

|

#35

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/siz...prieta-vziatok

23 декабря 2016 Сизифов труд. К 302-летию запрета взяток Сегодня в прошлом  Два примечательных случая. В Санкт-Петербурге задержан начальник главного управления собственной безопасности, подозреваемый в получении взятки размером 100 млн рублей. Главу «Почты России» пока не задержали, но дело завели. В этот раз за 95 млн подозрительной премии. Суммы почти одинаковы, но вот слишком велика разница между двумя чиновниками. Было бы дело лет 200 тому назад, услыхал бы полковник грозное: «Не по чину берёшь!» Сегодня, когда мы справляем 302-ю годовщину запрета коррупции Петром I, стоит разобраться, что именно запретили, а также почему запрет не работает. Античные традиции Если допустить, что в коррупции есть что-то, чем можно было бы гордиться, то наверняка это будут традиции. Традиции нашей коррупции чётко оправдывают слова монаха Филофея о Третьем Риме. В том смысле, что коррупционную традицию Россия ведёт от Византии, переняв от ромеев практику «кормления» чиновников. Заработной платы византийские чиновники не получали, жили на подношения и благодарности клиентов. Поэтому «взятка» – термин довольно новый и усредняющий, поскольку до петровской, а затем и екатерининской реформ взятки были разными. «Почесть» – ей подмазывали для начала работы. Похоже, что фраза «воздать почести» досталась в наследство именно от тех времён, правда, немного изменила смысл. «Поминки» – это уже наоборот, благодарность по завершении дела. Но были ещё и «посулы». Грозный указ «...Дабы впредь плутам (которые стремятся лишь к тому, чтобы подложить мину под всякое доброе дело и удовлетворять свою несытость) невозможно было никакого оправдания сыскать, того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических купецких, художественных и прочих... требовать никаких посулов казенных и с народа собираемых денег брать... А кто рискнёт это учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имущества лишен... и из числа добрых людей извержен или и смертию казнён будет... И дабы неведением никто не отговаривался, велеть всем стоящим у дел расписаться под этим указом... а везде прибить печатные листы», – дословно говорилось в указе Петра, подписанного 23 и оглашённого 24 декабря 1714 года. Как видим, о почестях и поминках в нём нет ни слова. Царь вовсе не был оторванным от земли мечтателем и не питал иллюзий, что ему за раз удастся переделать всех «чинов, которые у дел приставлены». Из всего коррупционного арсенала под запрет попали только «посулы», то есть прямое нарушение закона за плату. Взамен с января 1715 года чиновникам было установлено государственное жалование. На вопрос о последствиях лишний раз можно не отвечать. «Чины» продолжили стяжательствовать, как и прежде, правда уже на зарплате. В дело вступили санкции. Проверять доносы об особо наглых взяточниках отправляли ревизоров. Ревизорам со временем тоже научились давать взятки (вспоминаем Гоголя: «...ревизор из Петербурга, да ещё с секретным предписанием»). Поэтому вслед за ревизорами иногда отравляли ещё и соглядатаев. Результаты были. Губернатора Сибири князя Матвея Гагарина повесили. Барона Петра Шафирова не повесили чудом – отделался конфискацией, в том числе ценностей, которые утаил во время конфискации имущества Гагарина. О Меншикове мы уже рассказывали. И это лишь отдельные примеры, дела о любителях получать посулы Пётр передал в Тайную канцелярию (1718), из-за чего она тут же оказалась заваленной работой по ноздри, а со временем ведение коррупционных расследований передали в общую юстицию – у Тайной и без взяточников дел хватало. Присяга за взятку После смерти Петра I его наследники вернули всё обратно, к привычным византийским обычаям. Но ненадолго. Следующей, кто бросил вызов обычаям седой древности, стала Екатерина II (1762). Опять-таки, постепенно. Вернула жалования. И наказания вернула. Но лишь за лихоимство (нарушение закона за взятку). Мздоимство (исполнение закона за взятку) прямо законом не запрещалось, хоть и не поощрялось. Впрочем, не всякое сходило с рук. Одной из причин, побудивших императрицу издать свой указ о борьбе с коррупцией, стало известие о том, что в Новгородской губернии за принятие присяги на верность императрице требовали взятку. Совсем не лихоимство, но изобретательный чиновник уехал в Сибирь навечно, избежав казни только потому, что не хотелось Екатерине начинать царствовать со смертного приговора. Усовершенствовала царица и наказания. Взяткодателя перестали карать наравне с получателем и даже платили премию сверх возвращённых средств. Из того, что конфисковали у чиновника. Большой успех имела мера. С тех пор ещё много принимали законов, направленных на изживание взяточничества. Но, пожалуй, самым эффективным периодом был ранний СССР, когда больше смотрели не на закон, а на суть вопроса. И могли без лишних разговоров проводить почитателя византийских традиций к ближайшей стенке. Нет, это неправильно, конечно. Зато эффективно. Петровский метод Отсюда вопрос: как найти метод эффективный и одновременно правильный? Самое интересное, что нащупал его тот же Пётр. Может, случайно, а может, и сам догадывался, что там, где дело касается природы человека, силой можно добиться немногого. Все, абсолютно все знали, как расправляются по петровскому указу с «плутами несытыми». И всё равно продолжали тянуть с такой скоростью, что Тайный приказ расследовать не успевал. Суворов в конце XVIII века говорил, что любого интенданта после трёх лет в должности можно вешать без суда, а при Иване Грозном три года никто не ждал, воевод меняли раз в два года и тщательно обыскивали обоз на предмет злоупотреблений. Можно и раз в год тасовать, и раз в полгода, и единственное, чего этим можно добиться – бардака и повышения коррупционных навыков до сверхчеловеческих высот. Единственное действенное орудие в таких условиях – экспансия. Это социальные лифты для тех, кто не может выдвинуться в окружении сложившихся и породнившихся элит. Это возможность свершений и вливания по их итогам новой крови в чиновную вертикаль. Пусть смотрят друг на друга волками и друг друга контролируют. В большой стране всегда можно создавать такие точки роста, перебрасывая фокус внимания с армии на флот, затем на промышленность, на Дальний Восток и Север, на науку. Как только такое движение прекращается, сразу начинается окукливание и врастание в вотчины. Да что лишний раз говорить, история СССР со второй половины 1950-х и до распада – лучшая тому иллюстрация. Традиции никуда не девались, они актуальны по-прежнему. Первый враг императора (президента в нашем случае) – его приближённые. И союзник. Это уж как дело поставить. Воровать всё равно будут, это Петру ещё генерал-прокурор Павел Ягужинский объяснил. Просто можно как князь Гагарин (ясак с сибиряков к себе в карман), а можно как генерал-фельдмаршал Шереметев (военные трофеи). Первый в петле болтался, пока не сгнил, а второго в Александро-Невской Лавре похоронили с почестями. |

|

#36

|

||||

|

||||

|

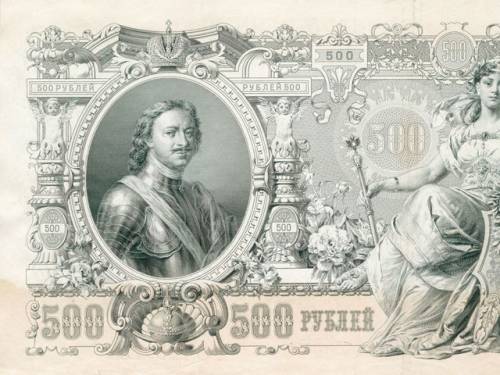

http://histrf.ru/lichnosti/biografii/person/pietr-i

1672-1725 Личность Петра Великого стоит в истории России особняком, так как ни среди современников, ни среди приемников и потомков не нашлось человека, который смог бы произвести такие глубокие изменения в государстве, настолько внедриться в историческую память русского народа, став при этом полулегендарной, но наиболее яркой ее страницей. В результате деятельности Петра Россия стала империей и заняла место среди ведущих европейских держав. Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 г. Его отцом был русский царь Алексей Михайлович Романов, а матерью Наталья Нарышкина — вторая жена царя. В возрасте 4 лет Петр потерял отца, который умер в 47 лет. Воспитанием царевича занимался Никита Зотов, который по меркам тогдашней России был очень образованным. Петр был младшим в большой семье Алексея Михайловича (13 детей). В 1682 году после смерти царя Федора Алексеевича при дворе обострилась борьба двух боярских кланов — Милославских (родственники первой жены Алексея Михайловича) и Нарышкиных. Первые считали, что престол должен занять больной царевич Иван. Нарышкины, как и патриарх, выступали за кандидатуру здорового и довольно подвижного 10-летнего Петра. В результате стрелецких волнений был выбран нулевой вариант: царями становились оба царевича, а регентом при них назначалась их старшая сестра — Софья. Петра поначалу мало интересовали государственные дела: он часто навещал Немецкую Слободу, где познакомился со своими будущими соратниками Лефортом и генералом Гордоном. Большую часть времени Петр проводил в подмосковных селах Семеновском и Преображенском, где им были созданы потешные полки для увеселения, ставшие впоследствии первыми гвардейскими полками — Семеновским и Преображенским. В 1689 году между Петром и Софьей происходит разрыв. Петр требует от сестры удаления в Новодевичий монастырь, потому что к этому времени Петр и Иван уже достигли совершеннолетия и должны были править самостоятельно. С 1689 по 1696 год Петр I и Иван V были соправителями, пока последний не умер. Петр понимал, что положение России не позволяет ей полностью реализовывать свои внешнеполитические планы, а также стабильно развиваться внутренне. Было необходимо получить выход к незамерзающему Черному морю, чтобы придать дополнительный стимул отечественной торговле и промышленности. Именно поэтому Петр продолжает дело, начатое Софьей и активизирует борьбу с Турцией в рамках Священной Лиги, но вместо традиционного похода в Крым, молодой царь бросает всю свою энергию на юг, под Азов, взять который в 1695 году не удалось, но после постройки зимой 1695-1696 годах флотилии в Воронеже Азов был взят. Дальнейшее участие России в Священной Лиге, однако, начало терять смысл — Европа готовилась к войне за Испанское наследство, поэтому борьба с Турцией переставала быть приоритетом для австрийских Габсбургов, а без поддержки союзников Россия не могла противостоять османам. В 1697-1698 годах Петр инкогнито путешествует по Европе в составе Великого посольства под именем бомбардира Петра Михайлова. Тогда он заводит личные знакомства с монархами ведущих европейских стран. За границей Петр получил обширные знания в навигации, артиллерийском деле, кораблестроении. После встречи с Августом II, саксонским курфюрстом и польским королём, Петр решает перенести центр внешнеполитической активности с юга на север и выйти на берега Балтийского моря, которые предстояло отвоевать у Швеции, самого мощного государства в тогдашней Балтике. Стремясь сделать государство более эффективным, Петр I провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, органы высшего государственного контроля и политического сыска, церковь подчинена государству, введен Духовный регламент, проведено деление страны на губернии, построена новая столица – Санкт-Петербург). Понимая отсталость России в промышленном развитии от ведущих европейских держав, Петр использовал их опыт в самых различных областях – в мануфактурном деле, в торговле, в культуре. Государь уделял огромное внимание и даже насильно заставлял дворян и купцов развивать необходимые стране знания и предприятия. К этому можно отнести: создание мануфактур, металлургических, горных и других заводов, верфей, пристаней, каналов. Петр прекрасно понимал, насколько важны военные успехи страны, поэтому лично возглавлял армию в Азовских походах 1695-1696 годов, принимал участие в разработке стратегических и тактических операций входе Северной войны 1700-1721 годов, Прутского похода 1711 года, Персидского похода 1722-23 годов. Умер Петр I 8 февраля 1725 года, после того, как спасая рыбаков, заболел воспалением лёгких.  [IMG][/IMG] |

|

#37

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/delyat-korabli...asi-21002.html

01 февраля 2016, 00:00 Русские победы, История  «Взятие шведских кораблей в устье Невы» Леонида Блинова, 1890 год 2 февраля 1702 года русский царь Петр Алексеевич подписал наказ, заложивший основу Балтийского флота Официальная история Балтийского флота, как правило, начинается с даты 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. Это день первой победы, одержанной балтийскими моряками: в устье Невы они, подойдя на 30 лодках под командованием самого царя Петра I, сумели в жестоком абордажном бою захватить два шведских корабля — галиот «Гедан» и шняву «Астрильд». И с формальной точки зрения такой подход справедлив: ведь это — первый бой русских сил в водах именно Балтийского моря. Но неформально гораздо справедливее отсчитывать историю Балтийского флота со 2 февраля 1702 года. В этот день (22 января по старому стилю) Петр I издал «Наказ о строении кораблей на реке Сясь», который положил начало строительству кораблей для моряков-балтийцев. Не случайно именно с этого документа начинается фундаментальное 17-томное издание «Материалы для истории русского флота», выпускавшееся Морским министерством России в Санкт-Петербурге в 1865-1904 годах. В первом томе этого труда собраны все документы, прямо или косвенно касающиеся истории создания и развития Балтийского флота. И начинается все именно с петровского «Наказа», состоящего из 15 пунктов. Он, в частности, гласит: «1. Делать корабли на реке Сяси, которая впала в Ладожское озеро, от Ладоги в 30 верстах или на реке Паше, которая впала в реку Свирь, а Свирь в Ладожское озеро, осмотря место где пристойно, из сосноваго лесу. 2. У дела тех кораблей быть из Новгорода стольнику Ивану Юрьеву сыну Татищеву, да с ним из отставных дворян новгородскаго разряда 12 человек, которые понадобятся… 3. Плотников к тому делу самых добрых, с Олонца по 50 человек к кораблю, работных людей с лошадьми по 60, пеших по 60, всего по 120 человек к кораблю, взять с Олонца, разложа против переписных книг, потому что к Ладоге ближе Белаозера и Олонца нет. 4. Кузнецов по 20 человек к кораблю, итого 120 человек… 10. Офицеров начальных 6, нижних 6, боцманов 6, шхиперов 6, констапелей 6, матросов немецких по 6, а русских по 12 человек на корабль, пушкарей по скольку доведется без нужды». Как было принято в то время, «Наказ» написан с множеством подробностей и прямых указаний, которые подтверждают главную мысль: строительство кораблей должно идти быстро и беспрепятственно. Поэтому в том же документе оговаривается: «веревки всякия, парусы, якори, знамена и всякие корабельные военные припасы по росписям, что будет надобно имать из адмиралтейского приказа готовые, потому что купить негде и из-за моря выслать за поздним временем не можно». Так же нужно было поступать и с пушками для вооружения новых кораблей: 9 пункт наказа гласил, что «Пушки и к ним всякие припасы и ружье из адмиралтейского приказа, чтобы было безо всякой нужды». Два дня спустя, 4 февраля (24 января по старому стилю) 1702 года, Петр I подписывает «Указ стольнику Татищеву о назначении его для управления корабельными работами на р. Сясь, 1702 года января 22». Вот с чего начинается этот указ: «В нынешнем 1702 г. января в 22 день указали мы В.Г. по нашему имянному В.Г. указу, в оборону и на отпор против неприятельских свейских войск, на Ладожское озеро сделать военных 6 кораблей по 18 пушек из новгородскаго приказу, которым быть в полку ближняго нашего окольничаго и воеводы Петра Матвеевича Апраксина с товарищи, а делать те корабли на реке Сяси, которая впала в Ладожское озеро, от Ладоги в 30 верстах или на реке Паше, которая впала в реку Свирь, а Свирь в Ладожское озеро». Сясьская верфь стала первой военной верфью будущего Балтийского флота. Но, к сожалению, судьба была неблагосклонна к кораблям, которые строились на ней. В мае 1702 года на Сяси были заложены, а в сентябре спущены на воду два первых, безымянных поначалу фрегата, которые позднее получили названия «Фан Сас» (то есть «Сясьский») №1 и №2. Но «Фан Сас» №1 перегнали для достройки на Олонецкую верфь, заложенную в 1703 году поблизости от Сясьской на реке Свирь, только в конце 1703 года. И потому первым ранговым боевым кораблем Балтийского флота стал олонецкий 28-пушечный фрегат «Штандарт», сошедший со стапелей 22 августа 1703 года. Дальнейшая судьба первых сясьских фрегатов была незавидной. После достройки на Олонецкой верфи они прошли ходовые испытания, которые показали плохую управляемость и остойчивость кораблей, и в 1705 году их превратили в брандеры со звучными названиями «Этна» и «Везувий». Чуть лучше сложилась история заложенных следующими — в самом конце 1702-го и в начале 1703 года — 28-пушечных трехмачтовых фрегатов «Михаил Архангел» и «Иван-город». Их спустили на воду в 1704 и 1705 годах соответственно, а в строю они оставались до 1710 года. Эти четыре фрегата были единственными крупными кораблями, которые успела построить Сясьская верфь. Кроме них, за четыре года своего существования она передала флоту еще 47 малых судов, в том числе три бригантины и одну галеру. 21 декабря (10 декабря по старому стилю) 1706 года Петр Первый подписал «Указ о перенесении бригантинного строения с сяского устья на Олонецкую верфь». В этом документе прямо говорилось: «Великий Государь указал по имянному своему В.Г. указу на сяском устье бригантинов не строить, а строить их на Олонецкой верфи, и мастеровых людей, которые посланы на то устье к тому строению, послать на вышеупомянутую же верфь; да сверх того построить на той же верфи галеру и галиот прежними и вновь присланными мастерами и мастеровыми и работными людьми». Так была поставлена точка в недолгой, но знаковой судьбе Сясьской верфи — колыбели русского Балтийского флота. |

|

#38

|

||||

|

||||

4 февраля, 1722 года ...Пётр I учредил тáбель о рангах. Табелем (то есть таблицей или, как говорили в старину, «тáбелью») о рангах назывался перечень трёх параллельных рядов чинов — военных, гражданских и придворных. Каждый ряд чинов разделялся на 14 рáнгов или классов. Высшим военным чином стал генерал-фельдмаршал, низшим — фéндрик (заменивший прежнего прáпорщика). Высшими гражданскими чинами — канцлер и тайные советники, низшими — провинциальные секретари и коллéжские регистраторы. Табель о рангах утвердил систему, позволившую достигать высокого положения в обществе людям незнатного рода. Отныне дворянство можно было заслужить государственной службой. Низший, 14-й, чин коллежского регистратора давал право штатскому лицу на личное дворянство. Потомственное дворянство, переходящее по наследству, предоставляли военным, начиная с чинов младших офицеров. Штатским для получения потомственного дворянства необходимо было достичь чина 8-го класса (коллéжского асéссора). Из указа Петра I об учреждении табеля о рангах: ...Мы для того никому [ни]какова рангу не позволяемъ, пока они намъ и отечеству никакихъ услугъ не покажутъ, и за оные характера [служебного положения] не полу́чатъ... ...Дабы тѣмъ охоту подать къ службѣ, и онымъ честь, а не нахаломъ и тунеядцомъ получать... При введении табеля о рангах древние аристократические титулы — бояре, окóльничьи и т. п. — не отменялись, но людей ими больше не наделяли. Роль в государстве своевольных бояр, не обязанных служить государю, стремительно уменьшалась. Обратной стороной прогрессивного для своего времени введения гражданских чинов стали низкопоклонство и карьеризм. Пушкин, получивший по окончании лицея низкий чин коллежского секретаря, писал в стихотворении друзьям: Равны́ мне пи́сари, улáны*, Равны законы, киверá**, Не рвусь я грудью в капитаны И не ползу в асессорá***. * улан — кавалерист. ** кивер — военный головной убор. *** «не ползу в асессора» — имеется в виду чин коллежского асессора, для достижения которого многие действительно «ползли», униженно прислуживаясь. |

|

#39

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/obuchit-monaho...lam-29211.html

11 февраля 2017, 19:45 Русские победы, Наша вера  Петр I и святитель Митрофан Воронежский 11 февраля 1724 года вышел указ Петра I о монашестве Российского история, пожалуй, не знает больше такого правителя, славного размахом своих реформ, как Петр Великий. Его преобразования касались всех сторон государственной и общественной жизни, не обошли они стороной и Русскую Церковь и ее авангард – монашество. «Объявление о монашествующих», вышедшее 31 января (11 февраля) 1724 года, полное название его «Объявление, когда и какой ради вины начался чин монашеский, и каковый был образ жития монахов древних, и како нынешних исправить, хотя по некоему древним подобию, надлежит», как и все прочие указы Петра I имело исключительно прагматичный характер. Монашество и его сакральную сущность царь не понимал, а монахов считал людьми, «чуждые труды поядающими». По мнению царя «праздных обывателей монастырей» следовало сделать полезными для общества. Поэтому указ повелевал, чтобы монахи обучались ремеслам и земледелию, а монахини – рукоделию. Хотя, как правило, в монастырь поступали люди, еще в миру овладевшие каким-либо ремеслом. «Объявление», как и предыдущие указы Петра, предписывало сокращать число монастырей и использовать монастырские владения в государственных целях. Указ повелевал при монастырях открывать богадельни, приюты для психически больных преступников, солдат-инвалидов и подкидышей. И всех этих людей монастырь был обязан содержать. Если всем не хватало места, монахов выселяли из обителей. Царь уважал лишь ученых монахов, поэтому указ при столичном Александро-Невском монастыре предписывал создание духовных учебных заведений для формирования «ученого братства» – русского ученого монашества. В этой части «Объявление» можно считывать положительным моментом. С этой же целью Петр после смерти Патриарха Адриана сначала приостановил выборы Патриарха, а после и вовсе упразднил Патриаршество – один из главных символов русского традиционализма. Причем, сам Петр был религиозным человеком, с юности читал Апостол (Деяния и послания святых апостолов) в храме, интересовался особенностями православного богослужения, был дружен и даже слушался святителя Митрофана Воронежского. В его указах можно встретить религиозную оценку исторических событий. Но главное в монашеском делании – молитву, подвижничество и воздержание царь просмотрел. Видимо он не понимал самой сути духовного делания, раз в объявлении содержались такие слова: «А что, говорят, молятся, то и все молятся… Что же прибыль обществу от сего?» Исключительно духовные ценности Петр хотел перевести в плоскость практическую. Так и теперь в Церкви хотят видеть лишь институт по решению социальных проблем, но никак не учителя в вопросах веры и нравственности. |

|

#40

|

||||

|

||||

|

https://www.pravda.ru/society/fashio...13589-peter-0/

09 июн 2009 в 00:02 Общество » Наследие В этот день, 9 июня 1672 года (30 мая по старому стилю), в Московском кремле появился на свет царевич Петр Алексеевич. Будущий царь Московский и первый император всероссийский – Петр Великий. В летописях сказано, что Пётр родился в Теремном дворце Кремля в 7180 году - по принятому тогда летоисчислению «от сотворения мира». Младенец был довольно крупным, и на третий день после его рождения царь Алексей Михайлович велел снять с царевича «меру». Выяснилось, что новорожденный был 11 вершков (48,9 см) в длину и 3 вершка (13,3 см) в ширину. Пётр – 12-й ребёнок, но первый от второй жены царя, Натальи Нарышкиной. Алексей Михайлович скончался через четыре года после рождения Петра, и опекуном царевича стал его сводный брат, крёстный отец и новый царь Фёдор Алексеевич. Ещё ребёнком Пётр поражал красотой и живостью своего лица и фигуры. А, повзрослев, из-за своего высокого роста (2,7 метра) был выше толпы на целую голову. «От природы он был силач... Мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету», - пишет про юного царевича историк Ключевский. Физически крепкий, подвижный, любознательный Пётр освоил при участии дворцовых мастеров столярное, кузнечное, оружейное, часовое и типографское ремесла. Большое влияние на формирование его интересов оказали иностранцы — Лефорт, Брюс, Гордон. Царь с детства знал немецкий, позже изучил голландский, отчасти английский и французский языки, был весьма образованным человеком. Но окружающих пугали сильные судорожные подёргивания лица Петра, особенно в минуты гнева и волнения. Его грубоватые манеры во время визита в Европу страшили утонченных аристократов. Будущий император Всероссийский получил домашнее образование под надзором «дядьки» Никиты Зотова. Тот сетовал, что царевич к 11 годам не слишком успевал в грамоте, истории и географии, захваченный «экзерцициями солдатского строя» – военными «потехами» вначале в селе Воробьёво, а затем – в селе Преображенском. В этих забавах будущего царя участвовали специально созданные «потешные полки», ставшие впоследствии гвардией и ядром русской регулярной армии. Интерес к военному делу был настолько велик, что Пётр одел и вооружил своё «потешное» войско, состоявшее из сверстников по мальчишеским играм. В 1685 году его «потешные», одетые в иностранные кафтаны, под барабанный бой полковым строем шли через Москву из Преображенского в село Воробьёво. Сам Пётр «служил» в своей армии простым барабанщиком. В 1686 году огнестрельный мастер Фёдор Зоммер показал царю гранатное и огнестрельное дело, и вскоре уже 14-летний Пётр завёл при своих «потешных полках» самую настоящую артиллерию. Для управления тяжёлыми орудиями он взял из Конюшенного приказа охочих к военному делу взрослых служителей, которых одели в мундиры иноземного покроя и определили «потешными пушкарями». Вскоре «потешный полк» стал называться Преображенским, по месту своего расквартирования — селу Преображенское под Москвой. Здесь же, на берегу Яузы, соорудили «потешный городок». При постройке «игрушечной» крепости Прешбург Пётр не сидел сложа руки: помогал рубить бревна, устанавливать пушки. Тогда же, в 1686 году, появились под Прешбургом на Яузе первые потешные суда - большой шняк и струг с лодками. «Потешных» полков вскоре стало два: к Преображенскому прибавился Семёновский, расположившийся в селе Семёновское. Игрушечная же сначала крепость Прешбург уже вполне походила на настоящую цитадель. Для командования полками и изучения военной науки нужны были люди знающие и опытные, но среди русских придворных таких не было. И Пётр решил получить необходимые знания самостоятельно в Немецкой слободе. Став царем, он отправил в Западную Европу «Великое посольство», которым руководили генерал-адмирал Ф.Я. Лефорт, генерал Ф.А.Головин и начальник Посольского приказа П.Б.Возницын. Около 250 человек, среди которых под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова неофициально находился и сам царь. Он посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию, Австрию. Царь изучал опыт кораблестроения, военного дела и других наук, причем лично работал плотником на верфях Ост-Индской компании, посетил литейный завод, британский Арсенал, парламент, Оксфордский университет, Гринвичскую обсерваторию и Монетный двор, смотрителем которого в то время был сам Исаак Ньютон. Вот так, благодаря с виду несерьезным, детским увлечениям русского царя и последующему перениманию им западного опыта, произошла переориентация внешней политики России с южного направления на северное, а также сложились благоприятные условия для борьбы нашей страны за Балтику. При всей своей противоречивости Пётр Великий «поднял Россию на дыбы» и сумел кардинально изменить облик государства на долгие столетия. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|