|

|

||||

|

https://polit.ru/news/2017/12/05/avvakum/

05 декабря 2017, 00:00 Человек дня Мемория. Протопоп Аввакум "Священномученик Аввакум". Поволжская икона, конец XVII — начало XVIII вв."Священномученик Аввакум". Поволжская икона, конец XVII — начало XVIII вв. ГИМ 5 декабря 1620 года родился протопоп Аввакум, один из главных идеологов старообрядчества, святой Русской православной старообрядческой церкви. Личное дело "Священномученик и исповедник Аввакум"Фреска в Ильинском приделе Никольского храма (Москва) Аввакум (1620 – 1682) родился в семье сельского священника Петра, сына Кондратьева, в селе Григорово под Нижним Новгородом. Отец его был привержен «питию хмельному», воспитанием детей, видимо, больше занималась мать – «постница и молитвенница», внушившая сыну глубокое религиозное чувство. В семнадцать лет Аввакум женился на четырнадцатилетней дочери кузнеца Анастасии Марковне. В 1642 году был рукоположен в дьяконы, два года спустя – в священники. Стал служить в церкви села Лопатицы. С первых же дней строгость Аввакума восстановила против него его паству. С одинаковой суровостью он изобличал грехи и нерадивость и крестьян, и дворян, и представителей духовенства. Бескомпромиссный священник постоянно вступал в конфликты с местным начальством, воеводами и дьяками, упрекая их в злоупотреблениях. Из-за этого Аввакума нередко избивали, а однажды сбросили в Волгу, так что он едва выплыл. В 1647 году Аввакум с женой и новорожденным ребенком вынужден был бежать из Лопатиц в Москву. В Москве Аввакум встретился с протопопом Благовещенского собора Кремля и царским духовником Стефаном Вонифатьевым. Аввакум вошел в объединившийся вокруг Вонифатьева круг представителей духовенства, стремившихся к исправлению церковной жизни и нравов Руси путем борьбы с пороками среди духовенства, проповеди христианской нравственности среди паствы, социальных мер (закрытие кабаков, устройство богаделен), а также исправления церковных обрядов и богослужебных книг. В истории это неформальное сообщество известно под названием «кружок ревнителей благочестия». Среди членов этого кружка был и архимандрит Новоспасского монастыря Никон – будущий патриарх. В начале 1650-х годов Аввакум был назначен протопопом в Юрьевец-Повольский (современый Юрьевец Ивановской области). Но там повторилась история, ранее случившаяся в селе Лопатицы: строгость Аввакума оказалась столь велика, что уже через два месяца местные жители «среди улицы били батожьем и топтали его». Аввакум снова бежит в Москву. Он служит в Казанском соборе, настоятелем которого был его близкий друг Иоанн Неронов, а также участвует в организованной патриархом Иосифом работе по исправлению церковных книг, путем сверки их с наиболее древними образцами. В 1652 году патриархом становится Никон, который резко ускоряет ход церковной реформы. Исправление богослужебных книг продолжается, но уже не по древнерусским, а по греческим образцам. Стефан Вонифатьев, Иоанн Неронов и Аввакум становятся лидерами церковной оппозиции, противостоявшей реформам патриарха Никона. После заключения Неронова в Спасов-Каменный монастырь Аввакум отказался служить в Казанском соборе по новому обряду и демонстративно перенес службу во двор дома опального Неронова, приспособив для этой цели «сушило» (сеновал). Был схвачен прямо во время всенощной и заключен в подземелье Адроникова монастыря. Перенес избиения и пытку голодом, но отказался принять нововведения Никона. 17 сентября 1653 года Аввакум «за ево многое бесчинство» был сослан с семьей в Тобольск. Там он продолжал «укорять ересь Никонову», поэтому в 1655 году его приказали отправить в Енисейск. Затем Аввакуму предписали в качестве отрядного священника отправиться в Забайкалье с отрядом воеводы Афанасия Пашкова. С Пашковым Аввакум непрерывно конфликтовал и претерпел от него немало притеснений. В Братском остроге по приказу Пашкова Аввакум был бит кнутом и заключен в «студеной башне: там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было: я их скуфьею бил — и батошка не дадут! Все на брюхе лежал: спина гнила». Перезимовав в Братском остроге отряд Пашкова отправился далее, через Байкал он проследовал по Селенге и Хилку до Иргень-озера, затем волоком до реки Ингоды, оттуда по Ингоде и Шилке, достигнув в начале июля 1658 года устья Нерчи. В обратный путь из Нерчинского острога Аввакум отправился весной 1661 года, снова пересек Байкал, зимовал в 1662 – 1663 году в Енисейске и в июне 1663 года очутился в Тобольске. Все эти годы он разделял труды казаков: тянул с ними суда, волок сани, валил строевой лес, охотился на зверя, ловил рыбу. В 1663 году царь Алексей Михайлович вызвал Аввакума в Москву, надеясь привлечь на свою сторону популярного противника. Путь в Москву занял почти два года, при этом Аввакум «по всем городам и селам, во церквах и на торгах кричал», обличая никонианские реформы. Прибыв в столицу, Аввакум был окружен почетом. Алексей Михайлович всячески выказывал ему свое расположение. «Кланялся часто со мною, низенько таки, - рассказывал Аввакум, - а сам говорит: “благослови де меня и помолися о мне”; и шапку в иную пору мурманку снимаючи, с головы уронил, будучи верхом. Из кареты бывало высунется ко мне, и все бояре после царя челом, да челом: протопоп! благослови и молися о нас». Но Аввакум не уступил уговорам царя и бояр, не польстился на высокую должность царского духовника и предлагавшееся ему богатство и продолжил отстаивать свои взгляды. После того, как он подал царю гневную челобитную с требованием восстановить старые обряды, Алексей Михайлович отправил его в новую ссылку, на этот раз на север, в Пустозерск. Иоанн Неронов, в то время уже смирившийся с церковными нововведениями, написал царю челобитную с просьбой смягчить участь Аввакума. Царь разрешил изменить место ссылки на Мезень. В марте 1666 года Аввакума привезли в Москву, где заседал специально собранный церковный собор. Аввакум содержался под стражей на Крутицком подворье, где его «увещевал» митрополит Павел, затем был послан «под начал» в Боровский Пафнутьев монастырь. 13 мая протопоп Аввакум и его соратник дьякон Федор после бурной полемики с участниками собора были расстрижены и преданы церковному проклятью в Успенском соборе Московского кремля. В ответ Аввакум сам проклял своих оппонентов. После расстрижения Аввакум был привезен в Никольский монастырь на Угреши и помещен под церковью в отдельную «палатку студеную над ледником» под охраной стрельцов. Затем его вновь отправили в заключение в Боровск, а в августе 1666 года – в Пустозерск. Там он был заточен в земляной тюрьме, где провел пятнадцать лет. 14 апреля 1682 года Аввакум вместе с «соузниками» – попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором по указу царя Федора Алексеевича были сожжены в срубе в Пустозерске. Чем знаменит Виднейший лидер старообрядчества, идеолог и учитель. Во многом благодаря его трудам старообрядческая традиция сохранилась в годы гонений XVII века. Слава Аввакума стала распространяться по Руси еще во время его сибирской ссылки, а в дальнейшем его авторитет многократно усилился. Находясь в заключении, Аввакум написал множество посланий своим единоверцам. Когда не было письменных принадлежностей, писал лучиной. Через «верных людей» его письма передавались из Пустозерска в Мезень, оттуда в Москву, где во множестве переписывались и распространялись по всей Руси. В посланиях Аввакума отстаивалась правота старообрядцев и обличались пороки официальной церкви и властей. Аввакум был духовным отцом другой знаменитой деятельницы старообрядчества – боярыни Феодосии Морозовой – и вел с ней переписку. Когда она, вместе с Евдокией Урусовой и Марией Даниловой, была уморена голодом в Боровске, Аввакум написал о них сочинение «О трех исповедницах слова плачевного». Старообрядцы стали почитать протопопа Аввакума как святого сразу после его смерти. Официальная канонизация его старообрядцами Белокриницкого согласия состоялась на соборе 1917 года. О чем надо знать Аввакум был выдающимся писателем и публицистом. Неподдельная страсть, исповедальная искренность, сочетание красноречия с разговорным языком в его сочинениях не оставляют равнодушным даже современного читателя. Главный труд Аввакума – его собственное «Житие» – было написано им в Пустозерске около 1673 года. Оно стало первым в русской литературе автобиографическим произведением. «Житие» сохранилось в нескольких редакциях, среди списков есть два автографа самого Аввакума. Также он сочинил «Книгу бесед», направленную на «крестособорную ересь никонианскую», «Книгу толкований», представляющую собой размышления о священном писании, труд «Снискание и толкование о божестве и о твари, и како созда Бог человека», «Книгу всем нашим горемыкам миленьким», три слова против толкования догмата троичности диаконом Федором, многочисленные челобитные и послания. Прямая речь «Таже с Нерчи реки паки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кользко гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на неё набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: "матушка-государыня, прости! " А протопопица кричит: "что ты, батько, меня задавил? " Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: "долго ли муки сея, протопоп, будет? " И я говорю: "Марковна, до самыя смерти! " Она же, вздохня, отвещала: "добро, Петровичь, ино еще побредем"». Из «Жития протопопа Аввакума» «А егда еще был в попех, прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обременена, блудному делу и малакии всякой повинна, нача мне, плакавшеся, подробну возвещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач, слышавше от нея, сам разболевся, внутрь жгом огнем блудным, и горко мне бысть в той час. Зажег три свещи и прилепил к налою, и возложил правую руку на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжежение. И отпустя девицу, сложа с себя ризы, помолясь, пошел в дом свой зело скорбен». Из «Жития протопопа Аввакума» «... запечатлен в живом аде плотно гораздо; ни очию возвести на небо возможно, едина скважня, сиречь окошко. В него пищу подают, что собаке; в него же и ветхая измещем; тут же и отдыхаем. Сперва зело тяжко от дыму было: иногда на земли валяяся, удушисься, насилу отдохнешь. А на полу том воды по колени, — все беда. От печали великия и туги неначаяхомся и живы быти, многажды и дух в телеси займется, яко мертв — насилу отдохнешь. А сежу наг, нет на мне ни рубашки, лише крест з гойтаном: нельзя мне в грязи той сидя носить одежды. Я уж не жалея, когда ел, когда не ел, — не спрашиваю и не тужу о том многажды. Иногда седмь дней, иногда десять, а иногда и сорок не ел, да бог помогает и молитвы святых отец и братии поспешествуют. От масленицы до Вербнаго воскресения не ел, да как стал хлеб от есть, так меня мыть мучило недель с пять: умер было, да добро, нечево себя жалеть...» Описание пустозерской темницы в «Житии протопопа Аввакума» «И в нынешнем, государи, во 165 (1656)-м году сентября в 15 день, как я, холоп ваш, буду по Тунгуске реке, не дошед Братцково острогу, на Долгом пороге, и тот ссыльной роспопа Аввакумко, умысля воровски неведомо по чьему воровскому наученью, писал своею рукою воровскую составную память глухую безымянно, буттось, государи, везде в начальных людех, во всех чинех нет никакия правды. И иные, государи, многия непристойныя свои воровския речи в той своей подметной памяти написал, хотя в вашей государевой даурской службе в полку моем учинить смуту. И то, государи, знатно, что он, вор роспопа, тем своим воровским письмом хотел приводить служилых людей на то, чтоб оне вам, государем, изменили и вашево б государева указу не послушали и от меня б, холопа вашево государева, отказались и были б не под вашим государевым указом <…> И то, государи, ево роспопино воровское письмо, ево руки, по сыску принесено ко мне, холопу вашему, и по вашему государеву указу я, холоп ваш, велел ему, вору роспопу, учинить наказанье — бить кнутом на козле, чтоб, государи, на то смотря, иныя такия ж воры впредь в ваших государевых ратех нигде такими ж воровскими письмами смуты не чинили. И как, государи, ему, вору роспопе Аввакумку, по вашему государеву указу давано наказанье — бит кнутом на козле, и он, роспопа, своим же воровским умыслом хотя служилых людей со мною ссорить, говорил в то время: "Братцы казаки, не подайте!" — буттось он, вор, на них, служилых людей, в том своем воровстве надежен. И иныя, государи, многия неистовыя речи говорил он, вор, почасту». Отписка воеводы Афанасия Пашкова о наказании протопопа Аввакума кнутом за "многие неистовые речи" 10 фактов о протопопе Аввакуме Протопопа Аввакума часто называют Аввакум Петров, но в этом случае следует помнить, что Петров – это не фамилия, а отчество. В современном русском и в церковнославянском языках ударение в имени Аввакум падает на второй слог, но в старообрядческой традиции ударение в нем падает на предпоследний слог. У Аввакума с женой Анастасией Марковной (1628–1710) было девять детей: Иван, Агриппина, Прокопий, Корнилий, Ографена, Ксения (Оксиньица), Афанасий. Имена еще двух сыновей не сохранились, поскольку они умерли маленькими – один по дороге в Тобольск и второй – на речке Нерче. Передавать послания своим единомышленникам пустозерские узники могли лишь тайно. Например, они использовали тайник, сделанный в древке бердыша, которым был вооружен один из стрельцов-охранников. Изобличая католическую церковь, Аввакум использовал и приемы «народной этимологии»: «Егда же соблудиша римстии людие и весь Запад над церковию, нарекоша имя ей костел, понеже стоит на костях апостола Петра». На решение царя Федора о казни Аввакума, возможно, повлияло то, что в январе 1681 года приверженцы старой веры, «тайно вкрадучися в соборныя церкви», обмазали дегтем гробницу царя Алексея Михайловича. Сообщается, что среди них был и сын протопопа Аввакума Афанасий. Власти не без оснований полагали, что сделано это было «наущением того же расколоначальника… Аввакума. Он же сам…на берестяных хартиях начертавал царския персоны и высокия духовныя предводители с хульными надписании». «Житие» протопопа Аввакума послужило источником для книг Д. Л. Мордовцева («Великий раскол», 1881), А. В. Амфитеатрова («Семик», 1921), А. Алтаева («Разоренные гнезда», 1928), А. П. Чапыгина («Гулящие люди», 1938), стихотворений и поэм Д. С. Мережковского (1888) и М. А. Волошина (1919), трагедии В. Ф. Боцяновского (1923). Сын Аввакума Прокопий скрылся из Мезени, где в ссылке жила семья. Он добрался до Урала, где, по местному преданию, основал деревню Мартьянов на реке Чусовой. Назывался он Прокопием Мезениным. Его потомки живут в Свердловской области и поныне. В Петрозаводске в 1982 году было организовано юбилейное заседание памяти протопопа Аввакума, но, чтобы не вызвать недовольства властей, в официальном названии мероприятия он был назван «русским писателем А. Петровым». На родине Аввакума в селе Григорово ему установлен памятник. Материалы о протопопе Аввакуме Протопоп Аввакум в фундаментальной электронной библиотеке «Русская литература и фольклор» Житие протопопа Аввакума Трусов В.А. Потомки протопопа Аввакума на Урале Статья о протопопе Аввакуме в энциклопедии «Кругосвет» Протопоп Аввакум в проекте «Хронос» Статья о протопопе Аввакуме в русской Википедии |

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_декабря

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к навигацииПерейти к поиску ←→Декабрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2021 год Содержание 1 Праздники и памятные дни 1.1 Международные 1.2 Национальные 1.3 Религиозные 1.4 Именины 2 События 2.1 До XIX века 2.2 XIX век 2.3 XX век 2.4 XXI век 3 Родились 3.1 До XIX века 3.2 XIX век 3.3 XX век 4 Скончались 4.1 До XIX века 4.2 XIX век 4.3 XX век 4.4 XXI век 5 Приметы 6 См. также 7 Примечания 5 декабря — 339-й день года (340-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 26 дней. До 15 октября 1582 года — 5 декабря по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 5 декабря по григорианскому календарю. В XX и XXI веках соответствует 22 ноября по юлианскому календарю[1]. Праздники и памятные дни См. также: Категория:Праздники 5 декабря Международные ООН — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Национальные Россия: День воинской славы России — день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву; День добровольца (волонтёра)[2]. Украина — День работников статистики. Религиозные Благоверный князь Михаил Тверской OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие[3][4] память апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии (I век); память мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима (около 230 года); память мученика Менигна (250 год); память мученика Прокопия чтеца (303 год); память преподобного Агаввы исмаильтянина (V век); память праведного Михаила воина, болгарина (866 год); память благоверного Ярополка, во святом крещении Петра, князя Владимиро-Волынского (1086 год); память благоверного князя Михаила Тверского (1318 год); память священномученика Владимира Рясенского, пресвитера (1932 год); память священномучеников Иоасафа (Жевахова), епископа Могилёвского, Иоанна Баранова, Василия Бовы, Павла Евдокимова, Иакова Соколова, Феодора Гусева, Иоанна Смирнова, Илии Громогласова, Алексия Бенеманского, Афанасия Милова, пресвитеров, преподобномучеников Герасима (Мочалова), Евтихия (Диденко), Авенира (Синицына), Саввы (Суслова), Марка (Махрова) и мученика Бориса Козлова (1937 год); память преподобной Параскевы (Матиешиной), исповедницы (1952 год). Именины Максим, Пётр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Ярополк, Цецилия (Кикилия), Александр. События См. также: Категория:События 5 декабря До XIX века 63 до н. э. — казнь в Туллианской тюрьме на Капитолии. Днём ранее Сенат разрешил старшему консулу Цицерону казнить без суда пятерых участников заговора Катилины. 1349 — в Нюрнберге устраиваются массовые еврейские погромы в связи с тем, что евреев обвинили в распространении чумы. 1456 — в результате землетрясения разрушен Неаполь. Погибли 35 тыс. человек. 1484 — папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшей Европу в XVI—XVII веках. 1492 — Христофор Колумб достиг острова Гаити. 1578 — корабль Френсиса Дрейка «Золотая лань» проник в испанскую гавань. При его приближении на галеоне забил барабан. Корабль был захвачен. 1590 — элекция папы римского Григория XIV. 1728 — открыта библиотека Академии наук (БАН)[5]. 1766 — в Лондоне (Англия) основан аукционный дом «Кристис». 1783 — в Санкт-Петербурге состоялся первый в России публичный пуск небольшого (диаметр 40 см) теплового аэростата. XIX век 1812 — Наполеон I оставляет своё войско в России и направляется в Париж. 1848 — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года. 1854 — американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями. 1859 — первый концерт Русского музыкального общества, организатором которого был А. Г. Рубинштейн (в зале Благотворительного собрания). XX век 1905 — создан профессиональный союз текстильщиков. 1909 — у Чёрной речки состоялась дуэль М. А. Волошина с Н. С. Гумилёвым 1914 — на Восточном фронте австрийские войска наносят поражение русской армии у Лимановы, но прорвать оборону у Кракова им не удаётся. 1919 — награждение Петрограда орденом Красного Знамени и Почётным революционным Красным Знаменем. 1919 — королевство Сербии, Хорватии и Словении (будущая Югославия) соглашается заключить мирные договоры с Австрией и Болгарией. 1920 — на октябрьском плебисците в Греции, проводившемся после смерти короля Александра, большинство жителей высказывается за возвращение прежнего короля Константина. 1925 — премьера фильма С. М. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». 1929 — образована Таджикская ССР. 1931 — в Москве советской властью взорван Храм Христа Спасителя. 1933 — Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США — поправку об отмене сухого закона. 1935 — Мэри МакЛауд основала Национальный совет чернокожих женщин[en][6]. 1936 — принята сталинская конституция СССР. 1937 — японские войска захватили город Нанкин в Китае. 1938 — в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ). 1941 Великобритания объявляет войну Финляндии, Венгрии и Румынии после их отказа прекратить военные действия против СССР. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 1943 — началась битва за Сио. 1946 — в Ленинграде на Литейном пр., 36 открыта музей-квартира Н. А. Некрасова. 1952 — в Лондоне начался великий смог 1952 года, унёсший жизни тысяч англичан. 1954 — катастрофа Ил-12 в Алма-Ате. 1957 — в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». 1965 — на Пушкинской площади в Москве прошёл Митинг гласности — первая публичная акция советских диссидентов. 1967 — массовое убийство в Дакшон: в ходе Вьетнамской войны партизаны Национального фронта освобождения Южного Вьетнама убили более 250 мирных жителей. 1978 — Всесоюзный комитет космонавтики ДОСААФ СССР преобразован в Федерацию космонавтики СССР (ныне Федерация космонавтики России). 1987 — образована группа «Сектор Газа». 1991 — первый президент независимой Украины Леонид Кравчук официально вступил в должность. 1994 — заключён Будапештский меморандум. 1995 — катастрофа Ту-134 в Нахичевани, погибли 52 человека. XXI век 2003 — открыт Северо-Муйский тоннель. 2007 — стрельба в торговом центре Омахи. 2009 — пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми. 2020 — японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю пробы грунта с астероида Рюгу. Родились См. также: Категория:Родившиеся 5 декабря До XIX века 1443 — Юлий II (в миру Джулиано делла Ровере; ум. 1513), 216-й папа римский (1503—1513). 1620 — Аввакум Петров (заживо сожжён в 1682), русский церковный и общественный деятель. 1782 — Мартин Ван Бюрен (ум. 1862), 8-й президент США (1837—1841). XIX век 1803 — Фёдор Тютчев (ум. 1873), русский поэт, дипломат, публицист. 1812 — Амвросий Оптинский (в миру Александр Гренков; ум. 1891), иеромонах, старец Козельской Оптиной пустыни. 1813 — Геннадий Невельской (ум. 1876), российский адмирал, исследователь Дальнего Востока. 1820 — Афанасий Фет (ум. 1892), русский поэт, переводчик, мемуарист. 1828 — Валентин Корш (ум. 1883), русский журналист, публицист, историк литературы. 1830 — Кристина Россетти (ум. 1894), английская поэтесса. 1861 — Константин Коровин (ум. 1939), русский живописец, театральный художник, педагог. 1867 Антти Аматус Аарне (ум. 1925), финский филолог, исследователь фольклора. Юзеф Пилсудский (ум. 1935), польский государственный деятель, первый глава возрождённой Польши. 1869 — Екатерина Кускова (ум. 1958), русская революционерка, издательница, публицист, общественный деятель. 1872 — Гарри Пильсбери (ум. 1906), американский шахматист, теоретик шахмат. 1879 — Клайд Вернон Сессна (ум. 1954), американский авиаконструктор и предприниматель. 1890 Фриц Ланг (ум. 1976), немецкий и американский кинорежиссёр и сценарист. Александр Шорин (ум. 1941), советский изобретатель в области техники связи, звукового кино и телемеханики. 1891 — Александр Родченко (ум. 1956), российский и советский дизайнер, график, фотограф, художник театра и кино. 1899 — Сонни Бой Уильямсон II (наст. имя Алек Миллер; ум. 1965), американский блюзовый музыкант, прославившийся игрой на губной гармонике. XX век 1901 Вернер Гейзенберг (ум. 1976), немецкий физик, один из создателей квантовой механики, нобелевский лауреат (1932). Уолт Дисней (ум. 1966), американский кинорежиссёр-мультипликатор, продюсер, художник. 1903 — Йоханнес Хестерс (ум. 2011), голландский актёр, певец и артист эстрады, признанный старейшим актёром в истории. 1905 — Отто Премингер (ум. 1986), австрийско-американский кинорежиссёр, актёр и продюсер. 1909 — Николай Задорнов (ум. 1992), русский советский писатель и сценарист, отец сатирика Михаила Задорнова. 1911 — Карлус Маригелла (ум. 1969), бразильский революционер, «отец городской герильи». 1913 — Аарне Сааринен (ум. 2004), финский политик и государственный деятель. 1914 — Тамара Чебан (ум. 1990), молдавская певица (сопрано), народная артистка СССР. 1916 — Вероника Дударова (ум. 2009), дирижёр, педагог, народная артистка СССР. 1923 — Владимир Тендряков (ум. 1984), русский советский писатель, сценарист. 1925 — Анри Орейе (погиб 1962), французский горнолыжник и автогонщик, двукратный олимпийский чемпион, участник движения Сопротивления 1927 — Пхумипон Адульядет (Рама IX Великий; ум. 2016), король Таиланда (1946—2016). 1930 — Абрам (Муся) Пинкензон (расстрелян в ноябре 1942), советский пионер-герой. 1931 — Григор Тютюнник (покончил с собой в 1980), украинский советский писатель. 1932 — Литл Ричард (наст. имя Ричард Уэйн Пенниман; ум. 2020), американский певец, пианист и композитор. 1935 — Юрий Власов (ум. 2021), советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1960), 4-кратный чемпион мира, писатель и политик. 1938 — Джей Джей Кейл (наст. имя Джон Уэлдон Кейл; ум. 2013), американский певец, гитарист, автор песен. 1945 Моше Кацав, 8-й президент Израиля (2000—2007). Нина Русланова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. 1946 — Хосе Каррерас, испанский оперный певец (тенор). 1947 — Жугдэрдэмидийн Гуррагча, монгольский космонавт, министр обороны Монголии (2000—2004), Герой Монгольской Народной Республики, Герой Советского Союза. 1959 — Александр Ярославский, украинский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба «Металлист» (Харьков). 1966 — Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса. 1967 — Франк Лук, немецкий биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира 1968 — Лиза Мэри, американская модель и актриса. 1973 — Микеланджело Локонте, итальянский певец, музыкант, композитор и актёр. 1975 Ронни О’Салливан, английский снукерист, пятикратный чемпион мира. Пола Паттон, американская актриса кино и телевидения. 1976 — Эми Экер, американская актриса. 1978 — Елена Летучая, российская телеведущая, тележурналист. 1982 — Кери Хилсон, американская певица и автор песен. 1989 — Юлия Лежнева, российская оперная певица (сопрано). 1995 — Кэйтлин Осмонд, канадская фигуристка, чемпионка мира (2018), олимпийская чемпионка в команде (2018). Скончались См. также: Категория:Умершие 5 декабря До XIX века 63 до н. э. — казнены: Гай Цетег, Статилий, Габиний Капитон, Цепарий, Публий Корнелий Лентул Сура — участники заговора Катилины. 532 — Савва Освященный (р. 439), христианский святой, автор Иерусалимского устава. 1560 — Франциск II (р. 1544), король Франции (1559—1560). 1563 — Гурий (р. ок. 1500), первый архиепископ Казанский и Свияжский, святой Русской церкви. 1686 — Нильс Стенсен (р. 1638), датский анатом и геолог, католический епископ. 1757 — Иоганн Эрнст Гебенштрейт (род. 1703), немецкий врач и анатом, профессор Лейпцигского университета, член Леопольдины. 1787 — Свен Лагербринг (р. 1700), шведский историк. 1791 — Вольфганг Амадей Моцарт (р. 1756), австрийский композитор и музыкант-виртуоз. XIX век 1814 — Эварист Парни (р. 1753), французский поэт, член Французской академии. 1835 — Август фон Платен (р. 1796), немецкий поэт и драматург. 1845 — Дмитрий Валуев (р. 1820), русский историк и общественный деятель, идеолог славянофильства. 1859 — Луи Пуансо (р. 1777), французский математик и механик. 1870 — Александр Дюма-отец (р. 1802), французский писатель, драматург, журналист. 1881 — Николай Пирогов (р. 1810), русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог. 1891 — Педру II (р. 1825), второй и последний император Бразилии (1831—1889). XX век 1911 — Валентин Серов (р. 1865), русский живописец и график, академик. 1922 — Сергей Найдёнов (наст. фамилия Алексеев; р. 1868), русский писатель и драматург. 1925 — Владислав Реймонт (р. 1868), польский писатель («Мужики», «1794 год», «Обетованная земля» и др.), лауреат Нобелевской премии (1924). 1926 — Клод Моне (р. 1840), французский живописец, один из основоположников импрессионизма. 1927 — Фёдор Сологуб (р. 1863), русский поэт, писатель, драматург, публицист. 1928 — Елизавета Дмитриева (р. 1887), русская поэтесса и драматург, более известная под псевдонимом Черубина де Габриак. 1936 Оскар Вистинг (р. 1871), норвежский полярный исследователь, спутник Р. Амундсена в его экспедициях. Гюстав Кан (р. 1859), французский поэт и прозаик-символист. Виктор Таланов (р. 1871), русский советский учёный-растениевод, селекционер. 1940 Ян Кубелик (р. 1880), чешский композитор и скрипач. расстрелян Георгий Надсон (р. 1867), российский и советский ботаник, микробиолог, генетик, академик АН СССР. 1941 — Гусейн Джавид (фамилия при рожд. Расизаде; р. 1882), азербайджанский поэт и драматург. 1950 Шри Ауробиндо (урожд. Ауробиндо Гхош; р. 1872), индийский философ, поэт и революционер, организатор национально-освободительного движения. Андрей Костиков (р. 1899), советский учёный-механик, конструктор ракетной техники. 1954 — Соломон Юдовин (р. 1892), российский и советский график, художник, этнограф. 1961 — Григорий Гинзбург (р. 1904), пианист-виртуоз, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1965 — Джозеф Эрлангер (р. 1874), американский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1944). 1968 — Рубен Симонов (наст. фамилия Симонянц; р. 1899), актёр, главный режиссёр Театра им. Вахтангова (с 1939), народный артист СССР. 1969 — Клаудиус Дорнье (р. 1884), немецкий авиаконструктор и промышленник. 1971 Андрей Андреев (р. 1895), российский революционер, советский партийный и государственный деятель. Гайто Газданов (р. 1903), российский писатель и литературный критик, эмигрант. 1973 — сэр Роберт Уотсон-Уотт (р. 1892), шотландский физик, изобретатель радара (1935). 1974 — Пьетро Джерми (р. 1914), итальянский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 1977 — Александр Василевский (р. 1895), советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 1983 — Роберт Олдрич (р. 1918), американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 1984 — Виктор Шкловский (р. 1893), русский советский писатель, литературовед, критик, киновед, сценарист. 1987 — Мирослав Рафай (р. 1934), чешский писатель. 1993 — Евгений Габрилович (р. 1899), советский писатель, драматург и сценарист. 1994 — Хэрри Хорнер[en] (р. 1910), американский художник. XXI век 2002 — У Не Вин (р. 1911), генерал, правитель Бирмы с 1962 по 1988 г. 2005 — Владимир Топоров (р. 1928), советский и российский лингвист и филолог, академик. 2006 — Давид Бронштейн (р. 1924), советский и российский шахматист, гроссмейстер. 2007 — Карлхайнц Штокхаузен (р. 1928), немецкий композитор-авангардист. 2008 — Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер; р. 1929), патриарх Московский и всея Руси (1990—2008). 2009 — Отто Ламбсдорф (р. 1926), председатель СДПГ (1988—1993), министр экономики Германии (1977—1982 и 1982—1984). 2012 Дейв Брубек (р. 1920), американский джазовый композитор, аранжировщик, пианист. Игнатий IV (р. 1921), патриарх Антиохийский и всего Востока. Оскар Нимейер (р. 1907), бразильский архитектор. 2013 — Нельсон Мандела (р. 1918), южноафриканский политический и государственный деятель, первый темнокожий президент ЮАР (1994—1999). 2014 — Геннадий Полока (р. 1930), советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер, народный артист РФ. 2017 — Михай I (р. 1921), король Румынии (1927—1930, 1940—1947). 2020 — Виктор Понедельник (р. 1937), советский футболист, чемпион Европы (1960), спортивный журналист. Приметы Прокоп (Прокопий. Прокопьев день. Вехостав. Прокоп зимний). «Прокоп зимний дорогу прокопает, Прокоп перезимый (12 марта) дорогу рушит». «Пришёл Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает». Вехостав — установление вешек вдоль дорог, указывающих путь, — в старину считалось, что с Прокопа устанавливается санный путь. Перед снегом ночь бывает особенно тёмной[7]. См. также 5 декабря: Медиафайлы на Викискладе 5 декабря Партия 5 декабря Примечания В XX и XXI веках григорианский календарь опережает юлианский на 13 суток. Для других столетий соответствие григорианских и юлианских дат — иное; для правильного пересчёта можно воспользоваться специальным конвертером дат. Указ Президента РФ от 27 ноября 2017 г. № 572 «О Дне добровольца (волонтёра)» Старый стиль, 22 ноября, Новый стиль 5 декабря, понедельник // Православный церковный календарь 5 декабря 2016 года // Православие и мир, православный календарь, 2016 г. Шерих Д. Ю. «Городской месяцеслов. 1000 дат из прошлого Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда.» К 290-летию Санкт-Петербурга. Издательство «Петербург — XXI век». 224 с., тираж 30 000 экз. ISBN 5-85490-036-X. December | National Women's History Project (англ.). www.nwhp.org. Дата обращения: 5 декабря 2017. Времена: 5 декабря. |

|

||||

|

https://iz.ru/679054/gallery/istorii...kh-5-dekabria#

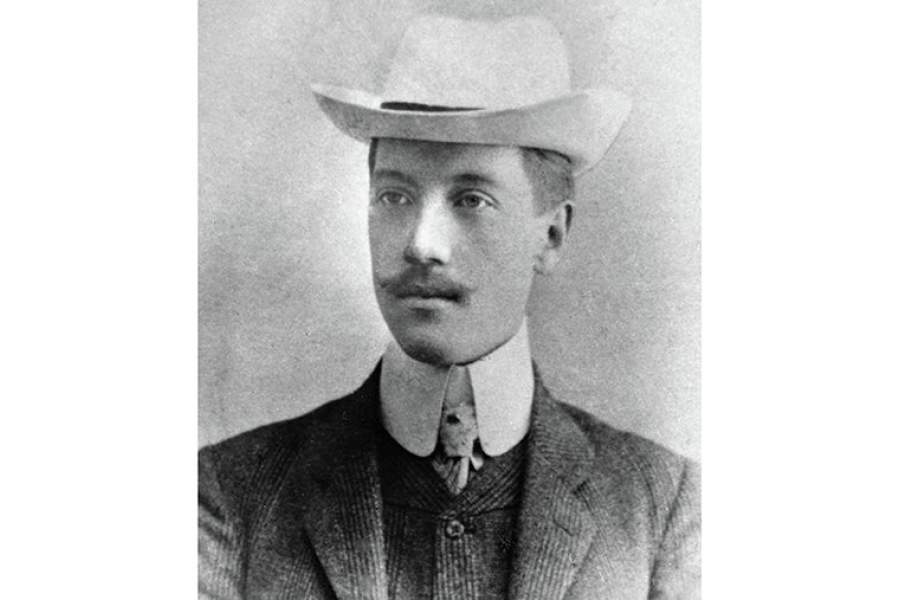

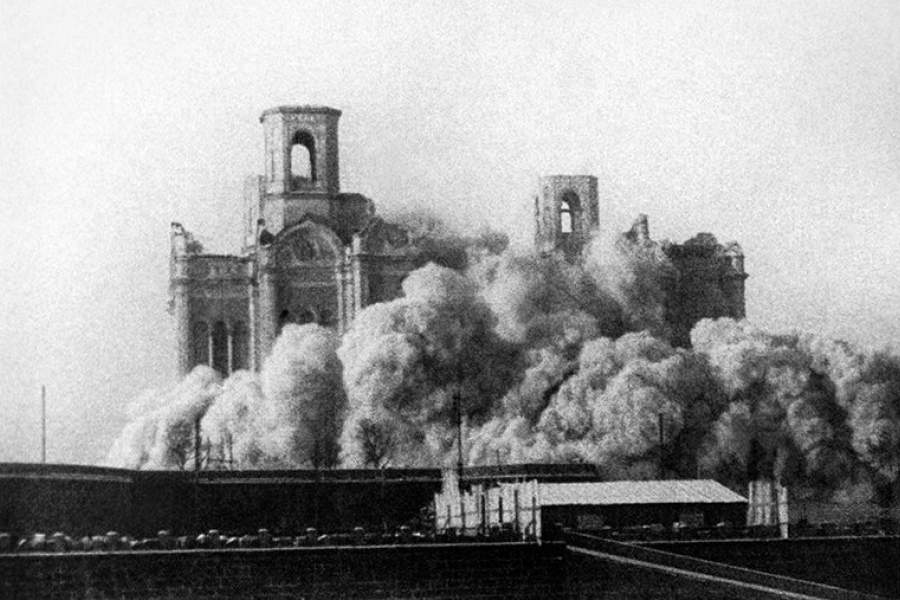

5 декабря 2020, 00:40  5 декабря 1941 года после длительной обороны началось контрнаступление советских войск под Москвой, в результате которого немецкие войска удалось отбросить от столицы. План Гитлера по оккупации Москвы был сорван. На фото: бои в Подмосковье. Западный фронт, октябрь–декабрь 1941 года  Фото: РИА Новости 5 декабря 1909 года на Черной Речке состоялась дуэль поэтов Николая Гумилева и Максимилиана Волошина — Гумилев вызвал Волошина на поединок, разозленный розыгрышем друга, но в результате никто не пострадал. На фото: Гумилев в 1908 году  Фото: ТАСС 5 декабря 1931 года в Москве был взорван храм Христа Спасителя, возведенный в 1883 году. Он был построен заново в 1994–1997 годах. На фото: храм во время взрыва |

|

||||

|

https://bigler-ru.livejournal.com/665316.html

Пишет bigler_ru (bigler_ru) 2016-12-05 00:00:00 Назад Избранное Поделиться Отслеживать Пожаловаться Вперёд Военно-исторический календарь на 05 декабря В этот день.. 05 декабря 1890 года (17 декабря н.ст.) Родился Евграф Николаевич Крутень, капитан, русский ас Первой мировой войны - более 15 сбитых самолетов противника. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус в 1908 г. и Константиновское артиллерийское училище в 1911 г., по окончании которого получил звание подпоручика и назначение в 4-ю конно-артиллерийскую батарею. Поручик (31.08.1913 г.). Увлекшись авиацией, Крутень засыпал начальство рапортами с просьбой о переводе из артиллерии в новый род войск. В конце концов, в августе 1913 г. Евграф Николаевич был направлен для подготовки в качестве летнаба (летного наблюдателя) в Третью Киевскую авиационную роту. Решив овладеть пилотажем, добился перевода в Гатчинскую авиашколу в январе 1914 г. Из всех русских летчиков Первой мировой войны Крутень внес наибольший вклад в разработку теории воздушного боя, написав на основе собственного практического опыта брошюры: "Наставление летчику-истребителю", "Воздушный бой", "Военная авиация во Франции", "Что думалось в Лондоне", "Нашествие иноплеменников". В своих работах он предложил ввести практику парных полетов и обосновал основные требования к самолету-истребителю: вертикальная и горизонтальная скорость, верткость, высокий "потолок". 19 июня 1917 г., возвращаясь с очередного боевого задания, при заходе на посадку на малой высоте самолет Крутеня врезался в землю и пилот погиб. Замполит Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 0165 года На закате 25 Кислева 165 г. до н.э. еврейские повстанцы под командованием Иегуды Маккавея после упорных боев освободили столицу Иудеи город Иерусалим. Свет 7-свечной Меноры вновь освященного храма в эту ночь увидели как с берегов Средизмного моря, так и с заросшей камышами долины Иордана. Случилось чудо: огромный светильник 8 дней горел на одном кувшине масла. И другое: малый народ отстоял свою честь и веру перед сверхдержавной мощью. Еврейский праздник Ханукка. Ханукка празнуется каждый год в разное время (в основном в декабре), так как Еврейский календарь Лунный. mathematicus Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1578 года Корабль английского пирата Френсиса Дрейка "Золотая Лань" зашел в испанскую гавань и направился к испанскому галеону "Капитан". Испанцы приветственно били в барабан, будучи совершенно уверенными в том, что подходят соотечественники. Дрейк со своими 18-ю моряками причалил к галеону, испанцы помогли им подняться на борт - и были захвачены без единого выстрела. Анка Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1839 года Родился Джордж Армстронг Кастер (погиб 25.6.1876 г.), американский кавалерийский генерал-майор. Умелый офицер, он прославился в сражениях Гражданской войны в США. Но свое последнее сражение с индейцами племен сиу и шайеннов он проиграл. В битве у реки Литл Биг Хорн погиб не только сам генерал, но и весь его отряд поголовно. В живых осталась лишь одна лошадь, которая потом многие годы появлялась во время военных парадов 7-й кавалерийской бригады оседланной, но без наездника. Кадет Биглер Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1879 года Родился Клайд Вернон Сессна (ск. 20.11.1954 г.), американский авиаконструктор, прославившийся рядом своих изобретений (V-образное оперение хвоста и др.) и созданием простых и удобных небольших самолетов. Кадет Биглер Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1936 года День Конституции СССР. Конституция СССР 1936 г. (неофициальные названия: "Сталинская конституция", реже - "Конституция победившего социализма") - основной закон СССР, принятый VIII чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 г. и действовавший до 1977 г. Конституция провозгласила, что социализм в СССР победил и в основном построен. Это означало, что уничтожена частная собственность на средства производства и эксплуататорские классы (и следовательно пролетариат больше не существует, т.е. диктатура пролетариата - пройденный этап), победили социалистические производственные отношения. Экономической основой провозглашалась плановая социалистическая система хозяйства, опирающаяся на социалистическую собственность в двух ее формах - государственную и колхозно-кооперативную. Затем праздник был перенесён на 7 октября (день принятия новой конституции СССР - "Конституции развитого социализма"). Владимир Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1937 года Японские войска захватывают город Наньцзин, положив начало резне, в которой погибло до четверти миллиона китайцев. Замполит Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1941 года Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой. День воинской славы России. Замполит Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1944 года Учреждена медаль "За оборону Советского Заполярья". Периодом обороны считается июнь 1941 г. - ноябрь 1944 г. Всего медалью награждено около 350 тыс. чел. Бывший Мент Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1957 года Спущен на воду первый атомный ледокол "Ленин", первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен, в первую очередь, для обслуживания Северного морского пути. Ледокол проработал 30 лет и в 1989 г. был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас на ледоколе действует музей. Кадет Биглер Обсудить событие на форуме Bigler.ru 05 декабря 1965 года С американского авианосца "Тикондерога" (CVA-14 Ticonderoga), находящегося в 80 милях от о. Окинава (глубина моря в месте инцидента ~5 км), при выкатке из ангара на платформу самолётоподъемника № 2 (бортовой) упал в воду и утонул самолёт А-4Е BuNo 151022 из состава штурмовой эскадрильи VA-56. Вместе со "Cкайхоком" в пучину вод бесследно канули пилот, ст.л-т Даглас Вебстер (Lt(jg) Douglas M.Webster, 1942 г.р.), и свободнопадающая атомная бомба В43 Mod.2 мощностью 1.0 (одна) мегатонна. В ходе поисков не удалось обнаружить ни пилота, ни самолёт, ни бомбу. Факт события был обнародовал только в 1981 г. |

|

||||

|

https://историк.рф/days/2020/12/04/5...kol-lenin.html

Проект уникального ледокола был разработан под руководством конструктора Василия Неганова. Автор проекта атомной установки — Игорь Африкантов. Научным руководителем работ был академик Анатолий Александров. Знаменитый ледокол построили в Ленинграде на Судостроительном заводе имени Андре Марти. Он явился выставкой достижений отечественной науки и техники. Появление первого в мире атомного ледокола позволило заметно продлить срок навигации. Первым капитаном «Ленина» стал опытный полярник Павел Пономарёв. Только за первые шесть лет эксплуатации ледокол прошёл свыше 82 тыс. морских миль и самостоятельно провёл более 400 судов. За всё время эксплуатации преодолел 654 тыс. миль, из них во льдах — 563,6 тыс. миль. Славный ледокол первым из надводных судов прошёл севернее Северной Земли. Он верой и правдой служил флоту 30 лет. |

|

||||

|

Афанасий Афанасьевич Фет

http://i69.photobucket.com/albums/i72/Labaz/01/fet.jpg 5 декабря (по нов.стилю) 1820 года родился Афанасий Афанасьевич Фет (1820—03.12.1892), выдающийся русский поэт-лирик. О нём: • Биографическая статья в энциклопедии Krugosvet.Ru • Его биография и стихотворения, хронология поэзии, публикации о нём на сайте Litera.Ru • Его произведения в библиотеке Мошкова (Lib.ru) Константин Коровин http://i69.photobucket.com/albums/i7...01/korovin.jpg 5 декабря 1861 года родился Константин Алексеевич Коровин (1861—11.09.1939), замечательный художник, ярчайший представитель русского импрессионизма. О нём: • Биографическая статья в энциклопедии Krugosvet.Ru • Биография, картины, статьи и воспоминания на сайте Bibliotekar.Ru • Сайт, посвящённый его жизни и творчеству • Коллекция картин на сайте ABCgallery.com Александр Родченко http://i69.photobucket.com/albums/i7...z/01/rodch.jpg 5 декабря (по нов.стилю) 1891 года родился Александр Михайлович Родченко (1891—03.12.1956), выдающийся мастер фотоискусства, дизайнер, график, художник театра и кино, один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР. Он говорил: «Перед нами вставали видения нового мира, промышленности, техники и науки. Мы изобретали и изменяли мир. Мы создали новые представления о красоте и изменили само понятие искусства». О нём: • Биографическая статья в энциклопедии Krugosvet.Ru • Биографическая статья в русской Wikipedia • Манчук А. Инженеры искусства, изобретатели будущего Александр Родченко — Варвара Степанова • Его работы на сайте Photographer.Ru • Его работы на сайте Masters of Photography |

|

||||

|

https://tunnel.ru/post-5-dekabrya-kalendar-istorii