|

|

#41

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/kak...logha-pietra-i

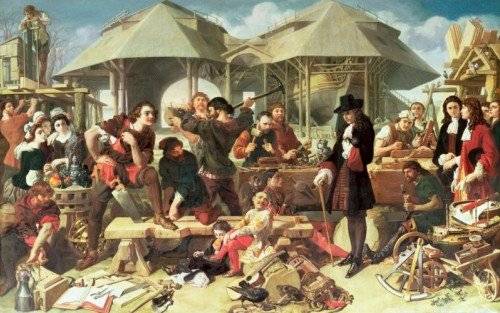

17 апреля 2017  Сегодня в прошлом 17 апреля 1722 года указом Петра I был в очередной раз подтверждён налог на бороды. Алишер Усманов на прошлой неделе опроверг информацию о том, что перестал быть налоговым резидентом России (несмотря на то, что формальные поводы для этого у него были). Бизнесмен подчеркнул, что все личные налоги он платил и платит в доход российского бюджета. Что и говорить – редкая сознательность. Сегодня, когда мы справляем 295-ю годовщину упорного желания Петра I финансировать свои реформы за счёт чужих бород, стоит поговорить о том, что в общем дело обстоит так: либо государство обновляет элиты и заставляет «старую гвардию» раскошелиться, либо это будет делать кто-то другой. Золотые бороды  Вообще налог на ношение бороды – одна из самых ранних и известных «малых реформ» Петра. Первый бородовой знак (свидетельство об уплате налога) датируется 1699 годом, а сам указ о бритье бород вышел в 1698-м. Таким способом молодой царь собирал деньги на Северную войну. Но уже с 1705 года налог был введён на постоянной основе и надолго пережил своего автора – отменили его лишь при Екатерине II, в 1772 году. С тех пор запрет на «бесплатное» ношение бороды, за исключением духовенства, неоднократно подтверждался указами. Последний раз как раз в апреле 1722 года. Насколько в России XVIII века было затратно быть ламберсексуалом? Ставка сильно зависела от социального статуса носителя. Знать – по 60 рублей в год, купцы – 60-100 рублей, мещане – 30 рублей. С 1715 года стали брать со всех по 50 рублей (за фунт говядины в Петербурге в 1718 году просили 1,5 копейки, а 30 рублей составлял годовой оклад стрельца). Крестьяне платили «копейку с бороды» при въезде в город, то есть растить бороду в деревне можно было бесплатно. Отсюда вывод первый: целью налога были в основном горожане привилегированных сословий. Менее известно, что Пётр I не единственный, кто наживался на бородах своих подданных. Более того, он даже не первый. Так Генрих VIII ввёл такой налог в Англии в 1535 году, а затем его дочь продолжила эта практику. Во Франции примерно тогда же таким налогом обложили духовенство. Таким образом, Россия, хоть и с запозданием, двигалась в русле общеевропейской политики обогащения на бородачах. Почему платили? Церковные каноны прямо не предписывали ношение бород, однако бритьё порицали, о чём говорится, в частности, в правилах Шестого Вселенского собора. Кстати, священники невольно выступали союзниками Петра, поскольку поголовно отказывались благословлять бритых. Соответственно, поступления в казну не иссякали. Поэтому-то наследники Петра I, в целом распустившие дворянство поблажками, упорно отказывались отменять «бородатый налог». Хотя просьбы в той или иной форме поступали постоянно, взять хотя бы ломоносовский «Гимн бороде»: Если кто невзрачен телом Или в разуме незрелом; Если в скудости рождён Либо чином не почтён, Будет взрачен и рассуден, Знатен чином и не скуден Для великой бороды: Таковы её плоды! Впрочем, дело не только в деньгах. Во-первых, порядок выделял горожан в совершенно особую категорию. Во-вторых, помогал Петру формировать новое дворянство. Звания, знатность, почести – всё это им только предстояло заслужить: получить образование, поступить на гражданскую или военную службу (и ту, и другую Пётр I активно реформировал). Бритый подбородок в этом смысле был простейшим маркером: готов ли боярский сын делом заняться или собирается в Боярской думе бороду отращивать. Впрочем, в 1700 году не стало уже и думы, хотя ещё несколько лет, по инерции, совещания Петра с боярами продолжались. Неочевидные параллели Иными словами, налогообложение бород говорит нам о том, что вечной элиты для государства не существует, как не существует и вечных привилегий этой элиты. Осенью 2016 года, выступая на «Форуме действий», Владимир Путин затронул тему ЮКОСа. В частности, он рассказал, что за эти деньги тогда, в середине 2000-х, достроили ряд инфраструктурных проектов, начатых ещё в 1980-е; вложили средства в расселение аварийного жилья (то есть влили инвестиции в строительную отрасль); создали корпорацию «Роснано». Временами отечественные элиты просто поражают своей понятливостью. По крайней мере, за последующие полтора десятилетия сложно вспомнить аналогичный пример такого бескомпромиссного восстановления законности. Вторым ЮКОСом быть никому не хочется, поэтому все покорно платят налоги, хотя и сетуют периодически, что слишком уж много родное государство себе забирает. Родное государство, между тем, одной рукой забирает, а второй – отдаёт. Свободные экономические зоны на Дальнем Востоке, территории приоритетного развития – в России хватает мест, где можно сэкономить на налогах вполне законно, без применения сомнительных схем. Или вот пример. Ещё в 2013 году совладелец «Ростсельмаша» объяснял Путину, почему в России невыгодно выпускать трактор, а в Канаде выгодно. Между тем, в начале марта этого года производство трактора марки Versatile было переведено из Канады в Ростов, до конца года планируется выпустить 500 штук. Часть из них машиностроители Ростова уже предлагают агропредприятиям Крыма. К чему это всё? А вот к чему. Что в XVIII веке, что сегодня Россия существует в противоборстве старых и новых элит. Прежние привыкли носить бороды и быть миноритарными акционерами государства через механизм Боярской думы. Нынешние, в общем, тоже привыкли быть миноритарными акционерами, просто дума та теперь называется РСПП. Есть в ней свои «думные дьяки» и «думные дворяне» (Иван Грозный начал вводить в думу неродовитых, но толковых дворян и священнослужителей). А есть такие, кто в 1990-е удачно приватизировал, а в 2000-е вовремя понял, куда дует ветер. И теперь они смирно платят свой «налог с бороды», в своём кругу поругивают нынешнее руководство за попрание прежних вольностей и ждут нового «царя», с которым можно будет передоговориться. История – она, как правило, об одном и том же. Интрига тут только в одном. Успеет ли новый бизнес окрепнуть настолько, чтобы, когда придёт время, не дать произойти этому вот передоговору. Тем более, что пользы от такого передоговора нет, один вред. Поговорка Наполеона про свою и чужую армию тут вполне уместна. И вот ещё что. Недавно ряд членов РСПП выговорил себе привилегию: возврат налогов для тех, кого затронули санкции, введённые США и ЕС с 2014 года. Законопроект вызвал живое обсуждение (и возмущение). Тут нужно обращать внимание не только на законопроект, но и на ситуацию в мире. Не 1699 год, конечно, не канун Северной войны. Но отдалённо напоминает. Поэтому всё, что они вернут, отдадут обратно и даже в большем масштабе. Думается, вопрос косвенного налогообложения крупного бизнеса возникнет уже к концу года. А уж как новый налог назвать – история придумает. |

|

#42

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/lichnosti/biografii/person/pietr-i

Петр I  1672-1725 Личность Петра Великого стоит в истории России особняком, так как ни среди современников, ни среди приемников и потомков не нашлось человека, который смог бы произвести такие глубокие изменения в государстве, настолько внедриться в историческую память русского народа, став при этом полулегендарной, но наиболее яркой ее страницей. В результате деятельности Петра Россия стала империей и заняла место среди ведущих европейских держав. Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 г. Его отцом был русский царь Алексей Михайлович Романов, а матерью Наталья Нарышкина — вторая жена царя. В возрасте 4 лет Петр потерял отца, который умер в 47 лет. Воспитанием царевича занимался Никита Зотов, который по меркам тогдашней России был очень образованным. Петр был младшим в большой семье Алексея Михайловича (13 детей). В 1682 году после смерти царя Федора Алексеевича при дворе обострилась борьба двух боярских кланов — Милославских (родственники первой жены Алексея Михайловича) и Нарышкиных. Первые считали, что престол должен занять больной царевич Иван. Нарышкины, как и патриарх, выступали за кандидатуру здорового и довольно подвижного 10-летнего Петра. В результате стрелецких волнений был выбран нулевой вариант: царями становились оба царевича, а регентом при них назначалась их старшая сестра — Софья. Петра поначалу мало интересовали государственные дела: он часто навещал Немецкую Слободу, где познакомился со своими будущими соратниками Лефортом и генералом Гордоном. Большую часть времени Петр проводил в подмосковных селах Семеновском и Преображенском, где им были созданы потешные полки для увеселения, ставшие впоследствии первыми гвардейскими полками — Семеновским и Преображенским. В 1689 году между Петром и Софьей происходит разрыв. Петр требует от сестры удаления в Новодевичий монастырь, потому что к этому времени Петр и Иван уже достигли совершеннолетия и должны были править самостоятельно. С 1689 по 1696 год Петр I и Иван V были соправителями, пока последний не умер. Петр понимал, что положение России не позволяет ей полностью реализовывать свои внешнеполитические планы, а также стабильно развиваться внутренне. Было необходимо получить выход к незамерзающему Черному морю, чтобы придать дополнительный стимул отечественной торговле и промышленности. Именно поэтому Петр продолжает дело, начатое Софьей и активизирует борьбу с Турцией в рамках Священной Лиги, но вместо традиционного похода в Крым, молодой царь бросает всю свою энергию на юг, под Азов, взять который в 1695 году не удалось, но после постройки зимой 1695-1696 годах флотилии в Воронеже Азов был взят. Дальнейшее участие России в Священной Лиге, однако, начало терять смысл — Европа готовилась к войне за Испанское наследство, поэтому борьба с Турцией переставала быть приоритетом для австрийских Габсбургов, а без поддержки союзников Россия не могла противостоять османам. В 1697-1698 годах Петр инкогнито путешествует по Европе в составе Великого посольства под именем бомбардира Петра Михайлова. Тогда он заводит личные знакомства с монархами ведущих европейских стран. За границей Петр получил обширные знания в навигации, артиллерийском деле, кораблестроении. После встречи с Августом II, саксонским курфюрстом и польским королём, Петр решает перенести центр внешнеполитической активности с юга на север и выйти на берега Балтийского моря, которые предстояло отвоевать у Швеции, самого мощного государства в тогдашней Балтике. Стремясь сделать государство более эффективным, Петр I провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, органы высшего государственного контроля и политического сыска, церковь подчинена государству, введен Духовный регламент, проведено деление страны на губернии, построена новая столица – Санкт-Петербург). Понимая отсталость России в промышленном развитии от ведущих европейских держав, Петр использовал их опыт в самых различных областях – в мануфактурном деле, в торговле, в культуре. Государь уделял огромное внимание и даже насильно заставлял дворян и купцов развивать необходимые стране знания и предприятия. К этому можно отнести: создание мануфактур, металлургических, горных и других заводов, верфей, пристаней, каналов. Петр прекрасно понимал, насколько важны военные успехи страны, поэтому лично возглавлял армию в Азовских походах 1695-1696 годов, принимал участие в разработке стратегических и тактических операций входе Северной войны 1700-1721 годов, Прутского похода 1711 года, Персидского похода 1722-23 годов.  Медный Всадник  Летний домик Петра I  Дворец Монплезир в Петергофе  Ботик Петра Великого Умер Петр I 8 февраля 1725 года, после того, как спасая рыбаков, заболел воспалением лёгких. |

|

#43

|

||||

|

||||

|

https://russian.rt.com/nopolitics/ar...r-mif-realnost

9 июня 2017, 23:43  345 лет назад родился последний царь всея Руси и первый российский император Пётр I — один из ярчайших государственных деятелей в истории страны. О его реформах и преобразованиях до сих пор ведутся споры, а о самой личности Петра ходят легенды, которые не всегда легко отличить от реальных исторических фактов. А вы сможете? Пётр I — миф или реальность?     globallookpress.com © Viktor Kornushin/Russian Look Последний раз редактировалось Chugunka; 05.11.2017 в 04:30. |

|

#44

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/rossiya-stala-imperiey-28641.html

02 ноября 2016, 12:47 Русские победы, История, Герои «Русской планеты»  Поль Деларош «Портрет Петра I». 1838 г. В 1721 году Петр I принял титул Императора Способы защитить себя от болезней известны уже долгие века. Наши предки для борьбы с простудами использовали лук и чеснок. А в Азии для поддержания сил и продления молодости применяют женьшень. За благотворное влияние на организм женьшень назвали... После победы над Швецией и заключением Ништадтского мирного договора Петру I был преподнесен титул Императора Всероссийского. Это было вполне закономерным событием. Россия получила выход к Балтийскому морю и значительно увеличила свою территорию, присоединив Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и часть Карелии. Инициатива присвоения нового титула императору исходила от православных иерархов – членов Святейшего Правительствующего Синода. Своими планами Синод поделился с Правительствующим Сенатом, после долгих обсуждений и совместного заседания, сенаторы и епископы провели переговоры с царем, они аргументированно убеждали его принять новый титул. После недолгих раздумий Петр Алексеевич согласился. Церемония состоялась в день празднования Ништадтского мира 22 октября (старого стиля) 1721 года в Санкт-Петербурге. Торжества открылись литургией в Троицком соборе города, на службе присутствовало около тысячи военных и гражданских чинов. После чтения ратификационной грамоты и проповеди Феофана Прокоповича, епископа Псковского и Нарвского состоялась императорская инвеститура Петра I. Канцлер Гавриил Головкин зачитал речь-прошение. При ее чтении члены Сената и Синода стояли перед царем. В ответном слове царь принял новый титул. После этого было троекратное возглашение новых титулов. В этой церемонии обряд помазания на царство совершен не был, он был проделан над 10-летним Петром Алексеевичем еще в 1682 году. Читайте в рубрике «Герои «Русской планеты»» Бой у Мульвийского моста: победа под знаком КрестаВ битве у Мульвийского моста, состоявшейся 28 октября 312 года, римские легионеры впервые в истории в бой пошли под знаком Креста и одержали решительную победу Бой у Мульвийского моста: победа под знаком Креста Императорский титул Российского монарха вскоре признали ведущие европейские державы: Пруссия, Голландия, Швеция, Османская империя, Королевство Великобритания, Австрия, Франция, Испания и Речь Посполитая. Победив Карла XII, этого северного Александра Македонского, Петр I доказал, что Россия как один из мировых лидеров. Россия во времена Петра увеличилась в своих территориях на западе и показала невероятный территориальный рост на востоке. Де-факто Россия уже была империей, 21 октября 1721 года, она стала империей де-юре. Последний раз редактировалось Chugunka; 05.11.2017 в 04:29. |

|

#45

|

||||

|

||||

Несмотря на то, что Пётр I поменял многие исторически сложившиеся на Руси традиции, в некоторых обстоятельствах он проявлял бессмысленную, казалось бы, жестокость, свойственную, скорее, монархам Средневековья, чем просвещённому императору. В частности, речь идет о казни Виллима Монса. Пётр и семейство Монсов С семьёй Монсов Пётр познакомился ещё совсем юным, когда начал посещать Немецкую слободу в Москве. Коммерсант Иоганн-Георг Монс выполнял обязанности поставщика товаров для русской армии, а его дочь Анна много лет была фавориткой Петра. Анна Монс умела пользоваться расположением царя и сумела убедить его предоставить выгодные должности своим родственникам. Но когда выяснилось, что помимо Петра, у неё есть и другие любовники, например, саксонский посланник Кенигсек, царь порвал эту связь. Однако на остальных членах семьи Монсов это никак не сказалось. Например, сестра Анны Матрёна (Модеста) Монс в 1720-х годах стала статс-дамой второй жены Петра императрицы Екатерины, а также супругой генерала Балка, а их брат Виллим Монс выполнял обязанности сначала императорского адъютанта, затем камер-юнкера и камергера императорского двора. Управляя вотчинной канцелярией государыни, молодой человек вёл её переписку и бухгалтерию, ведал дворцовым хозяйством, сопровождал Екатерину во всех поездках, в том числе заграничных. Екатерина и её камергер Виллим Монс был довольно хорош собой, образован, изящен, умел держаться в обществе и вести себя с женщинами. В отличие от императора, который был скорее практиком и прагматиком, Монс был не чужд романтики, писал стихи. Все это не оставило равнодушной молодую императрицу. Как и многие придворные чиновники, Виллим Монс часто брал взятки за предоставление различных привилегий. Посредницей между ним и его «клиентами» выступала обычно сестра – Матрёна Монс. Постепенно Монс стал так популярен, что к нему начали обращаться за решением различных вопросов члены императорской семьи и сам светлейший князь Меншиков. За свои услуги он, как правило, получал подношения, многие заискивали перед ним. Разумеется, нашлись и завистники. Следствие и суд 5 ноября 1724 года некий таинственный незнакомец, встретив на Невском проспекте дворцового лакея Ширяева, передал ему анонимное письмо на имя государя. Поскольку пакет был запечатан, Ширяев решил отнести его кабинет-секретарю Макарову. В конце концов он всё же попал в руки самого императора. В письме говорилось, что Виллим Монс, Иван Суворов (дядя будущего великого полководца), а также царский шут Иван Балакирев и стряпчий Егор Столетов, так сказать, используя служебное положение, активно занимались мздоимством и составили заговор с целью отравить государя. Точное содержание текста неизвестно, но скорее всего, в нём шла речь и об отношениях Монса и Екатерины. В наличие заговора Пётр, похоже, не очень поверил, но вот известие о любовной связи жены с щеголеватым чиновником его буквально взбесило. Ранее он устроил расправу над возлюбленным своей первой супруги Евдокии Лопухиной – Степаном Глебовым, хотя на тот момент они уже не состояли в браке. Глебова посадили на кол, а епископа Досифея, попустительствовавшего этой связи, лишили сана и колесовали. Пётр поручил провести следствие по делу Монса руководителю Тайной канцелярии графу Толстому. 8 ноября Монса арестовали. Палачи даже не успели приступить к пыткам: камер-юнкер сразу же начал признаваться во всех грехах. На суде, состоявшемся 13 ноября, были выдвинуты лишь обвинения экономического характера. Монса обвинили в присвоении оброка с вотчинных деревень, взяточничестве и казнокрадстве. Вместе с ним судили также и предполагаемых сообщников. Но только одному Монсу был вынесен смертный приговор - казнь через отсечение головы. Конец Монса Утром 16 ноября Монса подвели к эшафоту, где его уже ждал палач. Перед казнью он успел передать протестантскому пастору золотые часы, в крышку которых был вставлен портрет императрицы Екатерины. После этого бывший камер-юнкер снял с себя нагольный тулуп и сам положил голову на приготовленную плаху. Одним взмахом отрубив голову, палач привычным жестом насадил её на шест с заостренным концом. Сестра и главная помощница Монса – Матрёна Балк – отделалась куда легче: её всего лишь выпороли кнутом и сослали в Сибирь. Егора Столетова и бывшего шута Ивана Балакирева отправили на каторгу. Оправдаться удалось одному лишь Ивану Суворову. Что же касается Екатерины, то к ней практически не было применено никаких карательных мер. Возможно, факт прелюбодеяния все же не удалось доказать. Пётр ограничился тем, что привёз жену на место казни и продемонстрировал ей насаженную на кол голову её бывшего фаворита. К тому времени она была привязана к специальному колесу и выставлена на площади на всеобщее обозрение. Поглядев на это зрелище, Екатерина произнесла: «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности». Похоже, этой фразой она пыталась отречься от обвинений в интрижке с Монсом, представив дело так, словно проворовавшийся чиновник не имел к ней лично никакого отношения. Пропавшие головы Существует также легенда о том, что заспиртованную голову Виллима Монса по приказу Петра поместили в спальню императрицы, дабы она напоминала Екатерине о совершенном ею грехе. Через несколько дней она бросилась перед мужем на колени и, простояв так три часа, сумела вымолить у него прощение. В конце XVIII века княгиня Екатерина Дашкова обнаружила, что в подвале Кунсткамеры хранятся два сосуда с заспиртованными человеческими головами: одна из них будто бы принадлежала Монсу, а вторая – фаворитке Петра I Марии Гамильтон, казнённой за детоубийство. В 80-е годы XIX столетия историк Михаил Семевский попытался разыскать эти экспонаты, но так и не смог найти никаких следов. Есть версия, что по приказу императрицы Екатерины II головы захоронили в земле. |

|

#46

|

||||

|

||||

18 августа 1682 года на российский престол вступил Пётр I. Великий русский царь, а в последствии Император, правил страной на протяжении 43 лет. В 1782 году столетие вступления на российский престол Петра I было отмечено в Петербурге открытием памятника царю работы скульптора Этьенна Мориса Фальконе. Руководил сооружением памятника и оформлением набережной перед ним архитектор Юрий Матвеевич Фельтен. Пьедесталом памятника послужила гранитная скала (Гром-камень) высотой 5,1 м, доставленная в столицу из окрестностей Лахты. Скульптор придал ей форму морской волны. |

|

#47

|

||||

|

||||

|

О том, как Пётр Нарву брал

20 (по нов. ст.) августа 1704 года Пётр наш Первый взял Нарву… в те времена этот (ныне эстонский) город был шведской крепостью – и как раз под ним русский царь потерпит сокрушительный афронт в самом начале Северной войны. (Напомним – поначалу Великая Северная война вовсе не была противостоянием Шведского королевства и Русского царства; Пётр вошёл в неслабый союз – Речь Посполитая, Саксония, Дания (с принадлежавшей ей тогда Норвегией) – другое дело, что, под ударами непобедимых войск Карла XII, союзники начнут отваливаться один за другим. Ну, ладно…)  …Будучи вчистую бит под Нарвой в 1700-м, Пётр размыслит: «Итак, над нашим войском шведы викторию получили, что есть бесспорно. Но надлежит разуметь, над каким войском оную получили». Войско начнёт меняться… с другой стороны, и Карл отвлечётся, отправившись громить остальных союзников – потому в последующие годы русские займут практически всю Ингерманландию (проще говоря – Ижорскую землю, часть нынешней Ленинградской области) – и осадят Нарву с Ивангородом (он остался нашим и в «новые времена»). …Шведский гарнизон под командованием генерала Горна насчитывал, по разным данным, от двух до трёх с половиной тысяч пехоты и около тысячи конницы – при почти шестистах пушках,. (Вообще-то, соотношение живой силы и артиллерии кажется каким-то неправильным… ну, как говорится – за что купил…) В любом случае – Горн нуждался в подкреплениях… однако, двинувшийся на помощь шведский флот будет отбит огнём береговых батарей. Другим источником подмоги мог стать стоявший в Ревеле генерал Шлиппенбах (пленённый впоследствии при Полтаве, он перейдёт на русскую службу). Губернатор Эстляндии действительно отправит к Нарве отряд в четыре с половиной тысячи человек… об этом прознает Пётр – и задумает коварный план!.. …Несколько русских полков переоденут в синие шведские мундиры – и они покажутся вблизи крепости. (При этом Меншиков будет старательно изображать кавалерийские наскоки на «ряженых»!) Горн поведётся – из города, на подмогу «своим», выйдет почти тысяча солдат… Лишь части из них удастся прорваться обратно – но войти в Нарву «на плечах противника» у Петра не получится... (Впрочем, настоящий шведский отряд тоже не дойдёт – его остановит полковник Карл Ренне, первый губернатор Санкт-Петербурга – и будущий первый русский генерал от кавалерии). …Пришлось приступить к осаде. Летом прибудет тяжёлая артиллерия, и новый командующий – Георг Огильви. (Специально для этого шотландца было изобретено звание генерал-фельдмаршал-лейтенанта – позже он перейдёт на саксонскую службу и станет, наконец-то, полноценным фельдмаршалом. Правда, вскоре помрёт...) … Пётр успеет взять Дерпт (нынешний эстонский Тарту) – а тем временем русские пушки день за днём упорно разрушали нарвские бастионы. В конечном счёте, «от многаго метания бомб» один из них рухнет, засыпав, вдобавок, ров – а на другом будет выбита вся артиллерия. Пётр отправляет на переговоры пленённого коменданта Дерпта – но Горн не желает слушать бывшего товарища по оружию… Тогда Огильви посылает русского парламентёра: «Путь к приступу открыт, и гарнизону нет никакой надежды на сикурс. Государь обещает милость и честный аккорд; если же дело дойдет до штурма, Нарве не будет пощады».  Комендант высокопарно ответит: «Мы все уповаем на справедливость Господа Бога. Он за правое дело вступится, и могущественная десница Его, при высоком мужестве королевского величества, при храбрости войска, освободит Нарву, как и прежде». (Правда, добавит и кое-что «от себя» – в журнале Петра упоминаются «некоторыя хульныя слова»… Вероятнее всего, генерал вспоминал распиаренное шведами бегство русского царя от Нарвы четырьмя годами раньше… зря, конечно…) …Штурм начался!.. Согласно источникам, нести лестницы и прочие приспособления пошлют «винных» солдат (то есть – «штрафников») – с другой стороны, имеется свидетельство: «Солдаты один другого старались предупредить, как бы они шли на пир или на свадьбу, что удивило крайне иностранных, бывших в лагере российском, а паче пленных шведов …слышны были жалобы от многих офицеров и солдат, для чего не их первых послали». …Шведы отбивались яростно… напрасно – когда Горн, наконец-то, подаст сигнал к сдаче, его, в запале, не услышат: «…много людей было убито и умерло почти во всех домах, …и на всех улицах города были мертвые, везде шёл грабёж, который причинял большое бедствие». …Как говорят, Пётр сможет остановить беспорядки, только лично заколов одного из своих бесчинствующих солдат – после этого он бросит на стол бургомистра окровавленную шпагу со словами: «Это не шведская кровь… спасая вас, я не щадил своих подданных!..» Горну царь от души приложит по физиономии со словами: «Не ты ли виновник столь много и бесполезно пролитой крови?..» Затем разгневанный царь отправит генерала в тот же каземат, где ранее томились его русские коллеги из ранее сдавшихся крепостей…  PS: …Комендантом Нарвы будет назначен Меншиков – а жители вскоре присягнут Петру. Ещё до этого капитулирует устрашённый Ивангород… Впрочем, это – совсем другая история. |

|

#48

|

||||

|

||||

|

https://histrf.ru/biblioteka/book/kr...koie-posolstvo

28 августа 2017 Краткий курс истории. Великое посольство  28 (18 по ст. с.) августа 1697 года Пётр I инкогнито прибыл в нидерландский городок Зандам (Сардам). Это событие было частью знаменитого путешествия русского царя по Европе. Цель Великого посольства 1697–1698 годов официально была обозначена так: в «подтверждении древней дружбы и любви для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд». Царь с плохими манерами [IMG][/IMG] Пребывание русского царя в Голландии вызвало определённое возмущение. С одной стороны, Пётр I поразил всех своей учёностью и любознательностью. В Амстердаме он четыре месяца провёл на верфях, строил корабли и принуждал к тому же сопровождавших его волонтёров. С другой стороны, две немецкие принцессы были поражены скверными манерами молодого царя, который был груб и не умел опрятно есть. А в Зандаме, где Пётр I провёл неделю, когда личность императора раскрыли, он даже ударил одного из зевак, который загляделся на иноземную царственную особу. Карлики и генералы  Великим посольство было названо из-за высочайшего статуса его участников. Помимо царя, делегацию составляли ещё 250 человек: генерал-адмирал Лефорт, генерал-фельдмаршал Головин, думный дьяк Возницын, дипломаты, переводчики, волонтёры, отправившиеся изучать военно-морское дело и кораблестроение, а также духовенство, врачи, слуги, солдаты и офицеры охраны, повара и даже четыре шута-карлика. А в переносном смысле великим посольство можно считать потому, что оно предопределило вектор великих реформ великого императора. Из рук в руки  В том же Зандаме сохранился деревянный дом, в котором император жил. Дом принадлежал морскому кузнецу Герриту Кисту, который ранее посещал Россию и встречался с Петром I на архангельских верфях. Уже в середине XVIII века домик получил статус исторического объекта и находился во владении королевской семьи Нидерландов, а в XIX веке сруб превратили в музей «Домик царя Петра», вокруг которого соорудили каменный футляр. В 1886 году нидерландский король Виллем III подарил знаменитый домик своему двоюродному племяннику – русскому императору Александру III, но после революции 1917 года он снова отошёл голландскому правительству. Наконец, в 2013-м Нидерланды подарили России полноразмерный макет домика Петра. Увидеть его можно в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

|

|

#49

|

|||

|

|||

|

https://topwar.ru/126183-velikoe-rus...o-petra-i.html

30 сентября 2017 Великое русское посольство Петра IКак известно, отправной точкой в истории российской дипломатии считается время правления Петра I, реформы которого укрепили Русское государство и создали условия для независимого политического и экономического развития России. Успешное преодоление решительного сопротивления Европы (включая и так называемых союзников) возвышению России, разрушение всех попыток образования антирусской военно-политической коалиции – величайшее достижение петровской дипломатии. Это, в частности, выразилось в том, что Петр I завоевал на огромном протяжении балтийское побережье, а затем заставил Европу признать эти справедливые и оправданные приобретения. Но в отличие от таких своих современников, как Людовик XIV, Карл XII, Георг I, он не был завоевателем. Об этом с неотразимой убедительностью говорит вся история петровской дипломатии. Территориальные присоединения при Петре были оправданы жизненно необходимыми интересами безопасности России. И они в последнем счете отвечали постоянной заботе Петра об установлении «генеральной тишины в Европе», или, выражаясь современным языком, его стремлению к обеспечению общеевропейской безопасности. Сущность дипломатии Петра точно передает пушкинский образ: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль – при стуке топора и громе пушек». Географически Россия всегда была частью Европы, и лишь злосчастная историческая судьба временно разделила развитие западной и восточной частей одного континента. Значение петровских преобразований в том и состоит, что они сделали международные отношения на нашем континенте подлинно общеевропейскими, соответствующими географическим рамкам Европы от Атлантики до Урала. Это всемирно-историческое событие приобрело огромную важность для всей последующей трехвековой истории Европы, вплоть до наших дней. Этому во многом способствовала блестящая идея Петра направить ровно 320 лет назад в Западную Европу русское Великое посольство. В истории дипломатии трудно найти столь знаменательное предприятие, каким оно оказалось. С точки зрения достижения конкретных внешнеполитических задач, поставленных перед этим посольством, оно завершилось неудачей. Однако по своим реальным практическим последствиям Великое посольство имело поистине историческое значение, прежде всего для отношений между Россией и европейскими странами, а в дальнейшем для судьбы всей Европы. Американский историк Р. Мэсси отмечает: «Последствия этого 18-месячного путешествия оказались чрезвычайно важными, даже если цели Петра казались узкими. Он поехал в Европу с решимостью направить свою страну по западному пути. На протяжении веков изолированное и замкнутое старое Московское государство теперь должно было догнать Европу и открыть себя Европе. В определенном смысле эффект оказался взаимным: Запад влиял на Петра, царь оказал огромное влияние на Россию, а модернизированная и возрожденная Россия оказала, в свою очередь, новое, огромное влияние на Европу. Следовательно, для всех трех – Петра, России и Европы – Великое посольство было поворотным пунктом». РАСШИРИТЬ АНТИТУРЕЦКУЮ ЛИГУ. НО НЕ ТОЛЬКО Великое посольство было отправлено Петром I к императору Австрийскому, королям Английскому и Датскому, к папе Римскому, к Голландским штатам, курфюрсту Бранденбургскому и в Венецию. Указ о Великом посольстве и его задачах был подписан 16 декабря 1696 года. Перед ним была поставлена главная цель – расширение и укрепление антитурецкой лиги, «для подтверждения древней дружбы и любви, для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста господня – салтана турского, хана крымского и всех бусурманских орд, к вящему приращению государей христианских». Вместе с тем Великое посольство должно было подыскивать опытных моряков и артиллеристов, закупать снаряжение и материалы для кораблестроения, а также заботиться об устройстве за границей «волонтеров» для обучения ремеслам и военным наукам. Великое посольство выполняло, таким образом, одновременно задачи дипломатической, военно-дипломатической и консульской служб. Основные цели Великого посольства, пишет Василий Осипович Ключевский, заключались в следующем: «Со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения направилось оно на запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять мастеров, сманить европейского мастера». Но, думается, не только мастеров собирались «сманить» дипломаты. Уже то, что посольством руководил один из самых опытных российских военных того времени, говорит о многом. Можно предположить, что Петр тогда уже задумал «отвоевать» Балтийское море, а потому, наряду с поиском мастеров по военным кораблям, обучению строительства последних, он собирал и внимательно изучал всю информацию, связанную с состоянием вооруженных сил Западной Европы. Это предположение подтверждается и всем развитием ситуации, связанной с Великим посольством. «Идей, навеянных свежим ветром с Запада, у пятого царя Романова было множество, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Петр снарядил Великое посольство из более чем двухсот человек, в которое вошли врачи, священнослужители, писцы, переводчики, телохранители; включил он в него также своих друзей и молодых дворян, чтобы и они делу поучились», – указывает В.Г. Григорьев в книге «Царские судьбы». Официально дипломатическую миссию возглавляли три «великих посла»: генерал-адмирал Франц Яковлевич Лефорт (первый посол), генерал-кригскомиссар боярин Федор Алексеевич Головин (второй посол) и думный дьяк Прокофий Богданович Возницын (третий посол). Свиту послов составляли 20 дворян. К посольству было прикомандировано 35 «волонтеров», ехавших для определения «в науку». Среди последних был и сам Петр I под именем Петра Михайлова. Инкогнито давало ему возможность избежать пышных приемов и использовать заграничное путешествие для ознакомления с европейскими странами и обучения различным ремеслам, принимая в то же время непосредственное участие в делах Великого посольства. ЕВРОПА ВСТРЕТИЛА ТРУДНОСТЯМИ Как гласит Русский государственный календарь, «Великое посольство Царя Петра I отправилось в Западную Европу 9/22 марта 1697 года...». (Кстати, торжественная церемония его возвращения состоялась в Москве 20 октября 1698 года. – В.В.). В выполнении основной задачи оно с самого начала встретилось со значительными трудностями. В центре западноевропейской политики стояла в то время предстоящая борьба за испанское наследство и за берега Балтийского моря. Поэтому даже те государства Западной Европы, которые уже воевали с Турцией, стремились скорее закончить эту войну, чтобы освободить свои силы. Правда, незадолго до отъезда Великого посольства из Москвы, в феврале 1697 года, русскому посланнику в Вене Козьме Нефимонову удалось заключить тройственное соглашение с Австрией и Венецией против Турции, но дальше этого укрепление союза против турок не двинулось. Вначале Великое посольство направилось через Лифляндию и Курляндию в Кёнигсберг, ко двору курфюрста Бранденбургского. Первая остановка была сделана в Риге. И там оно оставило о себе неизгладимое впечатление. Так, губернатор города швед Дальберг отмечал: «Некоторые русские позволили себе расхаживать по городу, влезать на высокие места и таким образом изучать его расположение, другие опускались во рвы, исследовали их глубину и срисовывали карандашом планы главнейших укреплений». Обеспокоенный действиями русских, губернатор потребовал от первого посла Лефорта, что он «не может позволить, дабы больше шести человек русских вдруг находились в крепости, и будет за ними для пущей безопасности караул ходить». Даже Петру (правильнее сказать уряднику Преображенского полка Петру Михайлову) не было сделано каких-либо послаблений: «И когда царское величество для удовольствия своего изволил с некоторыми особами из своей свиты в город ходить, то хотя его подлинно знали, но ему такой же караул, как выше писано, приставили и злее поступали, нежели с прочими, и меньше дали времени быть в городе». Петру ничего не оставалось, как отсиживаться в местной «гостинице». Там, однако, он получил возможность составить подробное письмо, отправленное в Москву дьяку Андрею Виниусу, который ведал царской перепиской и суммированием всех сделанных царем заграничных наблюдений: «Мы ехали через город и замок, где солдаты стояли на пяти местах, которые были меньше 1000 человек, а сказывают, что все были. Город укреплен гораздо, только недоделан». В этом же письме Петр отдельной строкой замечает, как бы невзначай: «Впредь буду писать тайными чернилами, – подержи на огне и прочтешь... а то здешние людишки зело любопытные». Такая предосторожность не была излишней: из огромного потока информации, которая буквально с первого дня обрушилась на участников Великого посольства, было решено остановиться на главном – поиске кратчайшего пути к усилению военной мощи России и особенно созданию своего флота. И ни к чему было делиться полученными секретами с противником, сообщать всей Европе о своих «белых пятнах» в военно-морском деле. ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС Первым в деле добывания информации оказался сам царь. «Пока спутники Петра I, обремененные церемониальными мероприятиями, были на переезде к Кёнигсбергу, царь, прибывший туда на неделю раньше, успел пройти короткий курс артиллерийской стрельбы и получил аттестат, в котором свидетельствовало, что «господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб и в теории науки и в практике, осторожного и искусного огнестрельного художника». Заключенный с Бранденбургом Кёнигсбергский договор уже намечал новые пути во внешней политике России, приведшие ее вскоре к Северной войне. Однако Петр I все же намеревался продолжать войну с Турцией. Находясь в Кёнигсберге, он деятельно поддерживал кандидатуру Фридриха Августа Саксонского на происходивших в то время в Польше выборах короля. Он направил Сейму специальное письмо, в котором всячески рекомендовал избрание этого кандидата в противовес французскому ставленнику принцу Конти, воцарение которого вовлекло бы Польшу в орбиту французской политики и оторвало бы ее от союза с Россией против Турции. Одновременно к польской границе было двинуто внушительное русское войско. Таким образом, было обеспечено избрание саксонского курфюрста, будущего союзника России в Северной войне. Не успели остыть орудийные стволы в Кёнигсберге, как с небольшой свитой Петр Михайлов продолжал двигаться, почти без остановок, на почтовых перекладных впереди всего Великого посольства, один за другим мелькали города: Берлин, Бранденбург, Гольберштадт. Остановились только у знаменитых заводов Ильзенбурга, где пытливый Петр ознакомился с «выпуском чугуна, варкой железа в горшках, ковкой ружейных стволов, производством пистолетов, сабель, подков». В Германии Петр оставил несколько солдат Преображенского полка, перед которыми поставил задачу обучиться всему, что знают в артиллерийском деле немцы. Один из преображенцев, сержант Корчмин, в своих письмах к царю перечислял все, что уже было постигнуто, и подытоживал: «А ныне учим тригонометрию». Петр в ответном послании с удивлением вопрошал: как это преображенец С. Буженинов «осваивает тонкости математики, будучи совершенно неграмотным». Корчмин с достоинством поведал: «И я про то не ведаю, но Бог и слепых просвещает». УЧИЛИСЬ СТРОИТЬ КОРАБЛИ Из Бранденбурга Великое посольство направилось в Голландию. В Гааге, куда оно прибыло в сентябре 1697 года, несмотря на оживленную дипломатическую деятельность (состоялось четыре конференции), не удалось добиться успеха, так как Голландия заключила в это время мир с Францией и не решалась оказывать материальную поддержку России в борьбе с Турцией, союзницей Франции. Великое посольство задержалось в Амстердаме, где занималось наймом матросов и инженеров, а также закупкой оружия, материалов и инструментов. «С русской стороны было высказано пожелание, в возможно короткие сроки, получить помощь кораблями, оружием, пушками и артиллерийскими ядрами. Послы просили Нидерланды построить для России семьдесят военных кораблей и более сотни галер». Эта просьба «не была уважена и сообщена послам в смягченном до последней степени любезности виде». Русские провели в Голландии девять месяцев, хозяева вели переговоры неторопливо, а гости занимались не только официальной дипломатией, но и иными делами, разъезжая по стране, они интересовались всем – от выращивания тюльпанов до строительства кораблей и проч. В частности, сам Петр четыре месяца проработал корабельным плотником на одной из голландских верфей. «Ненасытная его жадность, – писал в своем многотомном труде С.М. Соловьев, – все видеть и знать приводила в отчаяние голландских провожатых: никакие отговорки не помогали, только и слышалось: это я должен видеть!» После гостеприимной Голландии 10 (23) января 1698 года царь Петр в сопровождении Якова Брюса и Петра Постникова отправился в Англию, где пробыл около двух месяцев. О пребывании царя в Англии свидетельствует «Юрнал (журнал) 205 году» и записи о пребывании русского самодержца, ставшие затем историческими реликвиями. Долее всего Петр I задержался в Дептфорде, работая на верфи (сегодня одна из улиц города в его честь называется Czar Street. – В.В.). Кроме того, он посетил главную базу английского флота Портсмут, Оксфордский университет, Гринвичскую обсерваторию, Монетный двор, знаменитый артиллерийский арсенал и литейный завод в Вулвиче, участвовал в качестве наблюдателя в крупном военно-морском учении, познакомился с Исааком Ньютоном. Петр побывал также в английском парламенте, где заявил: «Весело слышать то, когда сыны отечества королю говорят явно правду, сему-то у англичан учиться должно», присутствовал на заседании Английского королевского общества, имел свидание с английским королем. В Лондоне был подписан торговый договор, по которому лорду Кармартену была продана монополия на торговлю в России табаком. Когда ему заметили, что русские считают курение большим грехом, царь ответил: «Я их переделаю на свой лад, когда вернусь домой!» Из английских впечатлений Петра одно, возможно, легло в основу идеи создания Триумфального столпа в честь победы в Северной войне: в 1698 году в Лондоне царь был «на столпе», с которого весь Лондон видать», то есть, вероятно, на колонне, воздвигнутой Кристофером Реном после лондонского пожара 1666 года. Как утверждает Русский государственный календарь, в ходе поездки в Англию царю и его помощникам удалось привлечь для работы в России многих британцев: военных, инженеров, медиков, строителей, даже одного архитектора, который работал затем под Азовом. После Англии посольство вновь оказалось на континенте, его путь лежал в Вену. В 1698 году Австрия при посредничестве Англии приступила к мирным переговорам с Турцией. Петр в сопровождении Великого посольства направился в Вену, но предотвратить заключение мира ему не удалось. При переговорах с австрийским канцлером графом Кинским Петр настаивал на том, чтобы в мирном договоре было обеспечено получение Россией кроме Азова также и Керчи. Это требование не было поддержано австрийцами. Весь ход переговоров с ними убедил Петра в том, что выход Австрии из двустороннего союза стал реальностью. ВРЕМЯ РЕФОРМ Великое посольство уже собралось отправиться далее в Венецию, когда из Москвы пришло известие, что стрельцы во второй раз взялись за оружие: «Они подняли бунт, призывая не пускать царя в Москву за то, что он «уверовал» в немцев и сжился с ними». Петру I сообщали о «воровстве бунтовщиков-стрельцов», которое произошло в Торопецком уезде и заключалось в том, что находившиеся там четыре стрелецких полка, направлявшихся на литовскую границу, отказались туда идти и, сменив командиров, двинулись на Москву. Это сообщение заставило Петра отменить путешествие в Венецию и вернуться на родину. Оставив в Вене П. Возницына в качестве уполномоченного для переговоров на предстоящем Карловицком конгрессе, Петр с остальными послами выехал в Москву. Он жалел только об одном: не состоялась его поездка в Венецию, где посольство намеревалось ознакомиться со строительством галер, широко применяемых в военно-морском деле. Сорвалась также давно планируемая поездка в Рим и Швецию. В Раве-Русской он имел свидание с польским Августом II. Здесь 3 августа 1698 года было заключено словесное соглашение о войне против Швеции. Как считают исследователи, главное было сделано. Царь получил огромную информацию, зримо ощутил, в чем отстает Московское государство и по какому пути следует идти в деле масштабного строительства своего флота и армии. Буквально с первых дней своего возвращения в Москву он приступил к проведению крупных, в том числе и военных, реформ, вызвавших огромный резонанс как в России, так и за рубежом. Михаил Веневитинов писал: «Плоды пребывания царя в Голландии и благие последствия его первого путешествия за границу трояко отразились в России, именно: на ее цивилизации, на создании ее морской силы и на распространении ея владычества». С самого начала XVIII века Россия «активно втягивается в водоворот международной политики», завязываются ее связи с западноевропейскими державами. В 1700 году Россия начинает войну за выход к Балтике (вошедшую в историю как Северная, длившуюся долгих двадцать один год. – В.В.). Как никогда, важна в это время была достоверная информация – и политическая, и военная. Без них и государственный аппарат, и армия как без рук. (В этом вскоре убедились в ходе трагических для российской армии событий под Нарвой, где войска Петра потерпели сокрушительное поражение. И одна из причин последнего – это отсутствие точных данных о шведском войске, о количестве у противника орудий, о движении конницы. – В.В.) Но уже буквально на следующий день после Нарвы русские вновь рванулись «в бой»: они начали создавать новую армию, флот, лили пушки, возводили заводы. Не последнее внимание уделялось также разведке и контрразведке, чтобы постараться избежать позора, подобного нарвскому избиению. Осуществляя свои поездки за границей, Петр I вел деятельную переписку со всеми русскими послами и официальными резидентами при европейских дворах. По этим документам, как и по переписке с Москвой, можно судить об активном руководстве Петра I внешней политикой России и деятельностью всех звеньев государственного аппарата, в том числе дипломатического. Петр I уже не дает в своих наказах наставлений «искать промысла в делах как Бог вразумит». Теперь он прекрасно разбирается в сложной международной обстановке в Европе конца XVII века и сообразно этому направляет своим резидентам конкретные до мелочей инструкции (наказы). Интересен наказ, составленный посольством и отредактированный самим Петром, капитану Лефортова полка Г. Островскому от 2 октября 1697 года. Островский следовал с Великим посольством в качестве толмача (переводчика) латинского, итальянского и польского языков. Ему предписывалось отправиться в славянские земли для их изучения, а также отбора офицеров и матросов. Конечно, теперь такой наказ вызывает сегодня улыбку, поскольку часть требуемых в нем сведений можно получить из учебника географии по странам Западной Европы. Но в те времена подобных учебников не существовало. 4 сентября 1697 года по приказу Петра I в Амстердаме была куплена «Для знаний путей книга-атлас с описанием и с чертежами всех государств». Но, видимо, атлас не удовлетворил Петра I, да и найти в нем конкретные ответы на поставленные в наказе вопросы было невозможно. Таким образом, Великое посольство сыграло великую роль в великих делах Петра I. Оно же оказалось началом петровской дипломатии, исторической вехой, после которой начинается преобразование России и процесс ее всестороннего, прежде всего дипломатического, сближения с Западной Европой. Сегодня можно найти много схожих моментов в наших отношениях с Европой на рубеже XVII–XVIII веков. Не зря говорят, что история движется по спирали и новые события – в той или иной степени – повторение предыдущих. 320 лет назад Петр Великий успешно решал эту задачу. Сможем ли повторить его успехи на новом витке исторической спирали? Автор: Владимир Винокуров Первоисточник: http://nvo.ng.ru/history/2017-09-29/14_967_peter.html |

|

#50

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/2661/

В марте 1697 года в Западную Европу через Лифляндию было отправлено Великое посольство, основной целью которого было найти союзников против Османской империи. Великими полномочными послами были назначены генерал-адмирал Ф. Я. Лефорт, генерал Ф. А. Головин, начальник Посольского приказа П. Б. Возницын. Всего в посольство вошло до 250 человек, среди которых под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова находился сам царь Пётр I. Впервые русский царь предпринял путешествие за пределы своего государства. Пётр посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию, Австрию, был намечен визит в Венецию и к папе римскому. Посольство завербовало в Россию несколько сотен специалистов по корабельному делу, закупило военное и прочее оборудование. Кроме переговоров, Пётр много времени посвятил изучению кораблестроения, военного дела и других наук. Пётр поработал плотником на верфях Ост-Индской компании, при участии царя был построен корабль «Пётр и Павел». В Англии посетил литейный завод, арсенал, парламент, Оксфордский университет, Гринвичскую обсерваторию и Монетный двор, смотрителем которого в то время был Исаак Ньютон. Великое посольство главной цели не достигло: коалицию против Османской империи создать не удалось из-за подготовки ряда европейских держав к Войне за испанское наследство (1701—14 годы). Однако благодаря этой войне сложились благоприятные условия для борьбы России за Балтику. Таким образом, произошла переориентация внешней политики России с южного направления на северное. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|