|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.chaskor.ru/article/ne_mogu_molchat_42439

smartpowerjournal.ru четверг, 14 сентября 2017 года, 19:00  Лев Толстой о смертной казн Лев Николаевич Толстой был ярым противником смертной казни. Во время заграничного путешествия 1857 года, писатель увидел в Париже обезглавливание преступника на гильотине. Воспоминание об этом ужасе никогда не изгладилось из памяти Толстого — он не однажды в своих произведениях вспоминал о том воздействии, которое произвела на него увиденная им смертная казнь. «Я не политический человек, никогда не буду служить нигде никакому правительству» — написал он после этого случая. Толстой обращался к Александру III с просьбой о помиловании цареубийц; он отказывался от исполнения обязанностей присяжного заседателя, не желая иметь дело с государственным институтом, основанном на насилии; он отстаивал философию всепрощения и непротивления злу насилием, что по праву сделало великого писателя голосом совести российского народа. После революции 1905-1907 гг. страна изнемогала под гнетом реакции: повсюду производились аресты и ссылки, совершались казни. В мае 1908 года в газете «Русь» было опубликовано сообщение: «Херсон. 8 мая. Сегодня на стрельбищном поле казнены через повешение двадцать крестьян, осужденных военно-окружным судом за разбойное нападение на усадьбу землевладельца Лубенко в Елисаветградском уезде». Под влиянием этого сообщения Лев Толстой продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно! Нельзя так жить! Нельзя так жить! Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько казней. Нынче пять, завтра семь, нынче двадцать мужиков повешено, двадцать смертей... А в Думе продолжаются разговоры о Финляндии, о приезде королей, и всем кажется, что это так и должно быть...». 12 мая Толстой записал в Дневнике: «Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о 20 повешенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать». На следующий день Толстой набросал статью, впоследствии названную «Не могу молчать». Работа над текстом продолжалась в течение месяца. В отрывках статья впервые была напечатана 4 июля 1908 г. в газетах «Русские ведомости», «Слово», «Речь», «Современное слово» и др. Все газеты, напечатавшие отрывки, были оштрафованы. По словам «Русского слова», севастопольский издатель расклеил по городу номер своей газеты с отрывками из статьи и был арестован. В августе 1908 г. статья была напечатана в нелегальной типографии в Туле; в том же году она была издана И.П. Ладыжниковым с таким предисловием: «Печатаемое нами новое произведение Льва Николаевича Толстого опубликовано одновременно в газетах почти всех цивилизованных стран 15-го июля 1908 г. и произвело глубокое впечатление, несмотря на отрицательное отношение автора к русскому освободительному движению. Как интересный исторический и характерный для великого писателя документ, мы предлагаем это произведение русскому читателю». «Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе». И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год неперестающие казни, казни, казни. Беру нынешнюю газету. Нынче, 9 мая, что-то ужасное. В газете стоят короткие слова: «Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елисаветградском уезде». (В газетах появились потом опровержения известия о казни двадцати крестьян. Могу только радоваться этой ошибке: как тому, что задавлено на восемь человек меньше, чем было в первом известии, так и тому, что эта ужасная цифра заставила меня выразить в этих страницах то чувство, которое давно уже мучает меня, и потому только, заменяя слово двадцать словом двенадцать, оставляю без перемены все то, что сказано здесь, так как сказанное относится не к одним двенадцати казненным, а ко всем тысячам, в последнее время убитым и задавленным людям). Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, — двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают и которые развращали и развращают их. Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными в парчовой ризе и в епитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о Боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, — их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, — разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли. И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности. Все это для своих братьев людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так, чтобы никто не видал их, придумано то, чтобы ответственность за эти злодейства так бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать: не он виновник их. Придумано то, чтобы разыскивать самых развращенных и несчастных людей и, заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делающими это дело. Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военный суд), а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские. Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презираемые, которым остается одно: как получше намылить веревки, чтобы они вернее затягивали шеи, и как бы получше напиться продаваемым этими же просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорее и полнее забыть о своей душе, о своем человеческом звании. Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено, как должно: все двенадцать человек несомненно мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают. И делается это не один раз и не над этими только 12-ю несчастными, обманутыми людьми из лучшего сословия русского народа, но делается это, не переставая, годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела. И делается не только это ужасное дело, но под тем же предлогом и с той же хладнокровной жестокостью совершаются еще самые разнообразные мучительства и насилия по тюрьмам, крепостям, каторгам. Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а, напротив, по требованию ума, расчета, заглушающего чувство. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от судьи до палача, людьми, которые не хотят их делать, ничто так ярко и явно не показывает всю губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими. Возмутительно, когда один человек может отнять у другого его труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь, — это возмутительно, но насколько возмутительнее то, что может один человек отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его духовное «я», лишает его духовного блага. А это самое делают те люди, которые устраивают все это и спокойно, ради блага людей, заставляют людей, от судьи до палача, подкупами, угрозами, обманами совершать эти дела, наверное лишающие их истинного блага. И в то время как все это делается годами по всей России, главные виновники этих дел, те, по распоряжению которых это делается, те, кто мог бы остановить эти дела, — главные виновники этих дел в полной уверенности того, что эти дела — дела полезные и даже необходимые, — или придумывают и говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских, или издают приказы о том, как в «армейских гусарских полках обшлага рукавов и воротники доломанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом», Да, это ужасно! Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз все то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь. И распространяется это развращение с необычайной быстротой. Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то. В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет по-прежнему торговлю. В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того, чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил. Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал: «Надысь какой-то с вас по три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму и, будьте покойны, сделаю, как должно». Не знаю, принято ли было, или нет предложение, но знаю, что предложение было. Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, — большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкими дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как нам кажется. О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как раньше шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса. Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабеж, воровство, ложь, мучительства, убийства — считаются несчастными людьми, подвергшимися развращению правительства, делами самыми естественными, свойственными человеку. Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения еще ужаснее. Вы говорите, что вы совершаете все эти ужасы для того, чтобы водворить спокойствие, порядок. Вы водворяете спокойствие и порядок! Чем же вы его водворяете? Тем, что вы, представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями, разрушаете в людях последние остатки веры и нравственности, совершая величайшие преступления: ложь, предательство, всякого рода мучительство и — последнее самое ужасное преступление, самое противное всякому не вполне развращенному сердцу человеческому: не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства, которые вы думаете оправдать разными глупыми ссылками на такие-то статьи, написанные вами же в ваших глупых и лживых книгах, кощунственно называемых вами законами. Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожения земельной собственности, а напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ и тех легкомысленных, озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы ни стараетесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть и в вас, и стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидать, что, поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь. Ведь это слишком ясно. Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а все дело в духовном настроении народа, которое изменилось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию, — так же нельзя вернуть, как нельзя взрослого сделать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жив или повешен Петров или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Нерчинске, на каторге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но все огромное большинство людей будет смотреть на свое положение, от того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности, к проповедуемой вере, — от того, в чем большинство это будет полагать добро и в чем зло. Сила событий никак не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убили и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какого вы желаете. Так что все, что вы делаете теперь, с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами — все это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения. Но что же делать, говорите вы, что делать, чтобы теперь успокоить народ? Как прекратить те злодейства, которые совершаются? Ответ самый простой: перестать делать то, что вы делаете. Если бы никто не знал, что нужно делать для того, чтобы успокоить «народ» — весь народ (многие же очень хорошо знают, что нужнее всего для успокоения русского народа: нужно освобождение земли от собственности, как было нужно 50 лет тому назад освобождение от крепостного права), если бы никто и не знал, что нужно теперь для успокоения народа, то все-таки очевидно, что для успокоения народа наверное не нужно делать того, что только увеличивает его раздражение. А вы именно это только и делаете. То, что вы делаете, вы делаете не для народа, а для себя, для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему считаемое вами выгодным, а в сущности самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете. Так и не говорите, что то, что вы делаете, вы делаете для народа: это неправда. Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных, личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете и которое вам кажется благом. Но сколько вы ни говорите о том, что все, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди все больше и больше понимают вас и все больше и больше презирают вас, и на ваши меры подавления и пресечения все больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели: как на действия какого-то высшего собирательного лица, правительства, а как на личные дурные дела отдельных недобрых себялюбцев. Вы говорите: «Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодейства революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодейства), твердыми мерами правительства». Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства ужасны. Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще так же глупы и так же бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами. Они делают совершенно то же, что и вы, и по тем же побудительным причинам. Они так же, как и вы, находятся под тем же (я бы сказал комическим, если бы последствия его не были так ужасны) заблуждением, что одни люди, составив себе план о том, какое, по их мнению, желательно и должно быть устройство общества, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь других людей. Одинаково заблуждение, одинаковы и средства достижения воображаемой цели. Средства эти — насилие всякого рода, доходящее до смертоубийства. Одинаково и оправдание в совершаемых злодеяниях. Оправдание в том, что дурное дело, совершаемое для блага многих, перестает быть безнравственным и что потому можно, не нарушая нравственного закона, лгать, грабить, убивать, когда это ведет к осуществлению того предполагаемого благого состояния для многих, которое мы воображаем, что знаем, и можем предвидеть, и которое хотим устроить. Вы, правительственные люди, называете дела революционеров злодействами и великими преступлениями, но они ничего не делали и не делают такого, чего бы вы не делали, и не делали в несравненно большей степени. Так что, употребляя те безнравственные средства, которые вы употребляете для достижения своих целей, вам-то уж никак нельзя упрекать революционеров. Они делают только то же самое, что и вы: вы держите шпионов, обманываете, распространяете ложь в печати, и они делают то же; вы отбираете собственность людей посредством всякого рода насилия и по-своему распоряжаетесь ею, и они делают то же самое; вы казните тех, кого считаете вредными, — они делают то же. Все, что вы только можете привести в свое оправдание, они точно так же приведут в свое, не говоря уже о том, что выделаете много такого дурного, чего они не делают: растрату народных богатств, приготовления к войнам, покорение и угнетение чужих народностей и многое другое. Вы говорите, что у вас есть предания старины, которые вы блюдете, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них тоже предания, которые ведутся тоже издавна, еще раньше большой французской революции, а великих людей, образцов для подражания, мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше, чем у вас. Так что, если есть разница между вами и ими, то только в том, что вы хотите, чтобы все оставалось как было и есть, а они хотят перемены. А думая, что нельзя всему всегда оставаться по-прежнему, они были бы правее вас, если бы у них не было того же, взятого от вас, странного и губительного заблуждения в том, что одни люди могут знать ту форму жизни, которая свойственна в будущем всем людям, и что эту форму можно установить насилием. Во всем же остальном они делают только то самое, что вы делаете, и теми же самыми средствами. Они вполне ваши ученики, они, как говорится, все ваши капельки подобрали, они не только ваши ученики, они — ваше произведение, они ваши дети. Не будь вас — не было бы их, так что, когда вы силою хотите подавить их, вы делаете то, что делает человек, налегающий на дверь, отворяющуюся на него. Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодейства совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск, опасность оправдывают многое в глазах увлекающейся молодежи. Во-вторых, в том, что в они в огромном большинстве — совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться, вы же — большей частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В-третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу еще в том, что как ни гадки их убийства, они все-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвертое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших палачей и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае не совместимое с совершаемыми вами делами. И вы-то, люди старые, руководители других людей, исповедующие христианство, вы говорите, как подравшиеся дети, когда их бранят за то, что они дерутся: «Не мы начали, а они», и лучше этого ничего не умеете, не можете сказать вы, люди, взявшие на себя роль правителей народа. И какие же вы люди? Люди, признающие Богом того, кто самым определенным образом запретил не только всякое убийство, но всякий гнев на брата. Который запретил не только суд и наказание, но осуждение брата. Который в самых определенных выражениях отменил всякое наказание, признал неизбежность всегдашнего прощения, сколько бы раз ни совершалось преступление. Который велел ударившему в одну щеку подставлять другую, а не воздавать злом за зло. Который так просто, так ясно показал рассказом о приговоренной к побитию каменьями женщине невозможность осуждения и наказания одними людьми других, вы — люди, признающие этого учителя Богом, ничего не можете найти сказать в свое оправдание, кроме того, что «они начали, они убивают — давайте и мы будем убивать их». Знакомый мне живописец задумал картину «Смертная казнь», и ему нужно было для натуры лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве дело палача исполнял сторож-дворник. Художник пошел на дом к дворнику. Это было на Святой. Семейные разряженные сидели за чайным столом, хозяина не было: как потом оказалось, он спрятался, увидев незнакомца. Жена тоже смутилась и сказала, что мужа нет дома, но ребенок-дочка выдала его. Она сказала: «Батя на чердаке». Она еще не знала, что ее отец знает, что он делает дурное дело и что ему надо поэтому бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему ее муж для «натуры», для того, чтобы списать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. (Художник, разумеется, не сказал, для какой картины ему нужно лицо дворника.) Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить ее, взять к себе на выучку мальчика-сына. Предложение это, очевидно, подкупило хозяйку. Она вышла, и через несколько времени вошел и глядящий исподлобья хозяин, мрачный, беспокойный и испуганный, он долго выпытывал художника, зачем и почему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видел? в какой час? в какой одежде? И, очевидно, боясь и подозревая худое, отказался от всего. Да, этот непосредственный палач знает, что он палач и что то, что он делает, — дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей, и я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины. Все же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, посредственные участники ежедневно совершаемых злодеяний, вы как будто не чувствуете своей вины и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. Правда, вы так же опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь тем больше, чем больше ваша ответственность за совершаемые преступления: прокурор опасается больше секретаря, председатель суда больше прокурора, генерал-губернатор больше председателя, председатель совета министров еще больше, царь больше всех. Все вы боитесь, но не оттого, что, как тот палач, вы знаете, что вы поступаете дурно, а вы боитесь оттого, что вам кажется, что люди поступают дурно. И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно все-таки стоит несравненно выше вас, участников и отчасти виновников этих ужасных преступлений, людей, осуждающих других, а не себя, и высоко носящих голову. Знаю я, что все люди — люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше чем выше по общественной лестнице стоят эти люди. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством. А не могу и не хочу, во-первых, потому, что людям этим, не видящим всей своей преступности, необходимо обличение, необходимо и для них самих, и для той толпы людей, которая под влиянием внешнего почета и восхваления этих людей одобряет их ужасные дела и даже старается подражать им. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться потому, что (откровенно признаюсь в этом) надеюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений. Ведь все, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то все это делается и для меня, живущего в России. Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого — пользования той землей, на которой он родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, мрущих от тифа, от цинги в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жен, отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти убивающие городовые, получающие награду за убийство. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей-палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками; для меня это страшное озлобление людей друг против друга. И как ни странно утверждение о том, что все это делается для меня и что я участник этих страшных дел, я все-таки не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обедом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями, которые совершаются для устранения тех, кто желал бы отнять у меня то, чем я пользуюсь. Хотя я и знаю, что все те бездомные, озлобленные, развращенные люди, которые бы отняли у меня то, чем я пользуюсь, если бы не было угроз правительства, произведены этим самым правительством, я все-таки не могу не чувствовать, что сейчас мое спокойствие действительно обусловлено всеми теми ужасами, которые совершаются теперь правительством. А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду. Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю. И вот для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей, обращаюсь ко всем участникам этих страшных дел, обращаюсь ко всем, начиная с надевающих на людей-братьев, на женщин, на детей колпаки и петли, от тюремных смотрителей и до вас, главных распорядителей и разрешителей этих ужасных преступлений. Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы. Ведь вы прежде, чем быть палачами, генералами, прокурорами, судьями, премьерами, царями, прежде всего вы люди. Нынче выглянули на свет Божий, завтра вас не будет. (Вам-то, палачам всякого разряда, вызывавшим и вызывающим к себе особенную ненависть, вам-то особенно надо помнить это.) Неужели вам, выглянувшим на этот один короткий миг на свет Божий — ведь смерть, если вас и не убьют, всегда у всех нас за плечами, — неужели вам не видно в ваши светлые минуты, что ваше призвание в жизни не может быть в том, чтобы мучить, убивать людей, самим дрожать от страха быть убитыми, и лгать перед собою, перед людьми и перед Богом, уверяя себя и людей, что, принимая участие в этих делах, вы делаете важное, великое дело для блага миллионов? Неужели вы сами не знаете, — когда не опьянены обстановкой, лестью и привычными софизмами, — что все это — слова, придуманные только для того, чтобы, делая самые дурные дела, можно было бы считать себя хорошим человеком? Вы не можете не знать того, что у вас, так же как у каждого из нас, есть только одно настоящее дело, включающее в себя все остальные дела, — то, чтобы прожить этот короткий промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта хочет только одного: любви людей к людям. Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но ведь это не любовь. Любовь жены, детей — это не человеческая любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь — это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну Божию и потому брату. Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто. Вас боятся, как боятся ката-палача или дикого зверя. Вам льстят, потому что в душе презирают вас и ненавидят — и как ненавидят! И вы это знаете и боитесь людей. Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете. Перестаньте — не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того Бога, который, как вы ни заглушаете Его, живет в вас. 31 мая 1908 г., Ясная Поляна Источник: Л.Н. Толстой. Избранные произведения в трех томах. Т.3. М. 1989. Фотография: Карл Булла (Karl Bulla), 1902. Источник: smartpowerjournal.ru |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.chaskor.ru/article/ne-vst...tolstogo_42391

Ореханов, Г. Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы. – М.: Эксмо, 2016. – 608 с. «Неужели нужна ещё одна книга о Л. Толстом?» — именно этот вопрос задаёт себе автор в прологе книги «Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы», нового фундаментального исследования личности и творчества русского классика в контексте его отношений с Православной Церковью. Протоиерей Георгий Ореханов – известный богослов и историк, доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор, на сегодняшний день один из ведущих российских исследователей Толстого. Новая книга примечательна уже тем, что в ней писатель ставит себе задачу синтеза двух своих «светских» ипостасей – учёного, автора чисто академических монографий и научных статей, а также популяризатора, часто выступающего с лекциями (например, цикл «Лев Толстой и Церковь» на телеканале «Союз»), берётся изложить материал «просто, но научно». Анализируя вопросы аудитории («А как бы Толстой отнёсся к ИГИЛ?», «Когда же Церковь простит Толстого?») и даже упрёки коллег («для людей эпохи постмодерна это не очень актуально»), автор создаёт концепцию своего исследования как ответа на «острый общественный запрос на тему „Л. Толстой и Церковь“». «Современный мир, - пишет отец Георгий, - несёт на себе печать толстовства, а жители этого мира, всё менее знакомые с текстами Толстого, всё чаще повторяют его аргументы. Поэтому данная книга не только о Толстом и его эпохе. В каком-то смысле я хотел написать книгу о сегодняшнем дне, о современности, о всех нас. О том, как и во что мы верим. И как живём по своей вере». По сути, это попытка ответа на тот же толстовский вопрос «В чём моя вера?», и попытка для автора и читателя действительно плодотворная. Можно предположить, что современный читатель, далёкий от Церкви, а может быть, наоборот к ней близкий, вполне может ожидать от книги о Толстом, написанной православным священником, что её автор со всей мощью научной аргументации и всем пафосом публицистики заклеймит и уничтожит заблудшего еретика, устроив очередной сеанс своего рода литературно-исторического экзорцизма. Однако ничего подобного: принимая с сочувствием мучительный духовный поиск Толстого-человека, вдумчиво и тонко восхищаясь его талантом сочинителя, автор книги, естественно, отметает еретические постулаты толстовской «новой веры», иногда опровергает их, противопоставляет им свои собственные убеждения и свою веру. Но это всё не главное, как бы само собой разумеющееся. Главная же ценность книги Георгия Ореханова, пожалуй, в том, что в ней воссоздаётся не привычный современному человеку образ Льва Толстого, писателя-классика, автора «Войны и мира» и «Анны Карениной», чудаковатого поборника малоприложимых к жизни непротивления и опрощения (нередко всё это без какого бы то ни было противления упрощается не только в школах или на ТВ, но порой даже и на филфаках или в иных книгах, - хотя Лев Николаевич сам ещё сетовал на современников, что не за то его ценят!), но образ именно религиозного философа – по-настоящему многомерного, противоречивого, с церковной точки зрения добровольно отринувшего истину и отпавшего, но не проклятого, искренне и до последнего вздоха эту истину искавшего. В соответствии с концепцией книги необычна и её структура, сам подход исследователя к освещению некоторых вопросов. Помимо вполне ожидаемых хрестоматийных глав «Эпоха» (гл. 1) или «Духовная биография» (гл. 2) в главе третьей мы попадаем в «Пространство духовного опыта» Л.Н. Толстого, и здесь же начинаются особые подглавки-интермедии, имеющие общий подзаголовок «не-встреча с Достоевским»: «Первая не-встреча с Достоевским: образ Христа», «Вторая не-встреча с Достоевским: праздношатайство» и т.д. В этих десяти главках, как бы вклиненных авторским замыслом в основную (линейную) архитектонику, речь идёт, конечно, не о хорошо известной исследователям единственной исторической возможности встречи двух классиков, когда оба они присутствовали на лекции Вл. Соловьёва. Отталкиваясь от этого ставшего легендарным (напр., пародийно переосмысленного В. Пелевиным в романе «t») факта невстречи, Георгий Ореханов трактует свой термин как «идейные встречи, встречи на перекрёстках мысли» Толстого и Достоевского, «встречи их текстов и встречи в их текстах тогда, когда они… говорят о чём-то важном для обоих». Такое сопоставление, отличное как от привычного для литературоведения биографического, так и компаративистского методов, близкое, скорее, к приёму художественной литературы, позволяет, используя подчас далёкие друг от друга источники, воссоздать «живой диалог» двух писателей, провести оригинальный и не совсем обычный анализ взглядов Л. Толстого в идейно-художественном контексте XIX в. В последующих главах Ореханов не только подробнейшим образом описывает и разбирает такие основополагающие для его темы (и также почти уже ставшие мифологемами) эпизоды, как «отлучение Толстого» (подготовка Синодального акта 1901 г., анализ текста документа, комментарии и переписка причастных к нему лиц и т.д.) и «уход Толстого» (напр., параграф называется «Круг замкнулся»: «В центре „круга“ – Л.Н. Толстой, одинокий и больной, ещё недавно искавший встречи со старцами, а теперь полностью зависящий от своего окружения»), но в главах 5-7-й расследует преступление Толстого. Сразу оговорившись, что понимает преступление не в юридическом смысле, автор «теологического детектива» (вскользь брошенное шутливое определение самого исследователя) проводит «расследование» и «суд» над Толстым, а вернее, над его идеями и деятельностью. Так, глава пятая носит название «Преступление. Главный соучастник» и посвящена В.Г. Черткову. Эта тема разработана Г. Орехановым в его научной монографии 2009 г., и здесь, отвечая на критические замечания в «очернении» Черткова, недостоверности психологического портрета главного сподвижника Толстого, учёный даёт новый очерк его деятельности и отношений с писателем, с малоизвестными ранее значимыми подробностями, в частности, о его жизни после Октябрьской революции. Особый акцент делается на высоком аристократическом происхождении Черткова, влиятельности при дворе его матери. Глава шестая «Свидетели обвинения» имеет состав: «Жена», «Обер-прокурор» (К.П. Победоносцев), «Консул» (К.Н. Леонтьев), «Философ» (В.С. Соловьёв), глава седьмая: «Жена», «Тётка» (знаменитая «бабушка» А. А. Толстая), «Сестра» (М.Н. Толстая, шамординская монахиня), «Дочь» (младшая дочь А. Л. Толстая), то есть задействовано едва ли не всё ближайшее окружение великого писателя, общественное и семейное. Примечательно, что супруга писателя выступает и на той, и на другой стороне. Большое значение в раскрытии её роли в жизни Л. Толстого имеют, по признанию автора, недавно изданные воспоминания С. А. Толстой «Моя жизнь» (М., 2014). Вообще обилие справочного историко-биографического, в том числе и не публиковавшегося ранее архивного материала является сильной стороной пусть и написанной в популярной манере, но всё же академически тщательно проработанной, отличающейся объективно-научным подходом к рассмотрению фактов книги Г. Ореханова. Однако выводы исследователя-священника лишены сухой «бескровной» научности: «Мне кажется, главный смысл воспоминаний… и самой жизни С. А. Толстой заключается в напоминании всем мужьям, даже таким великим, как её собственный муж, о том, что рядом с ними часто смиренно и нетребовательно живут их жёны, перед которыми и только перед которыми открывается вся правда их жизни с её мелочностью, слабостями и пороками. Существа, которых обмануть уже невозможно».  Пытаясь найти ответ на один из главных вопросов книги: «В чём причина конфликта Л. Толстого с Русской Церковью и почему этот конфликт приобрёл такие агрессивные формы?», исследователь проводит интереснейший социологический и исторический анализ, попутно проясняя вопросы «Что такое антиклерикализм?», «Что такое секуляризация?», «Толстой и русская интеллигенция», «Религиозный кризис русского общества». Но особую ценность имеет понимание автором современности, его неоторванность от нынешней духовной реальности, например, то, что в книге учитывается и формулируется credo человека индустриального и постиндустриального общества – печворк-религиозность. Вслед за западными социологами определяя это понятие как некое подобие лоскутного одеяла, сшитого из различных клочков метафизических верований и представлений, когда едва ли не каждым индивидом провозглашается «своя религия», «своё понимание Бога», Георгий Ореханов усматривает корень этого явления, ставшего бичом для традиционных конфессий, в «религиозной свободе» Льва Толстого. «Граф Толстой, - остроумно замечает учёный, - единственный человек в России конца XIX – начала ХХ века (а может быть, и в мире), который мог позволить себе быть по-настоящему свободным». («Лев Толстой – свободный человек» - как будто эхо-отголосок этой фразы в названии нового романа П. Басинского, выпущенного практически одновременно с книгой «Пророк без чести»!) Однако эта свобода сыграла злую шутку не только с самим известным на весь мир «яснополянским старцем», «пророком новой христианской эры», но, возможно, и со всеми нами, в широком смысле его современниками. С течением времени философско-религиозные идеи Льва Толстого, довольно сложные и причудливые, связанные с «сакрализацей собственного эмоционального мира» (автор, ссылаясь на дневниковые записи писателя, постоянно подчёркивает их неоконченность, изменчивость, текучесть, амбивалентность – в отличие от толстовства или трактовки их Чертковым), всё более костенеют, искажаются и вульгаризируются, порождая сначала безрелигиозный гуманизм, для которого религия не призвана, как у самого Толстого, «охватывать все без исключения сферы жизни (политика, экономика, мораль, наука, искусство)… быть для них фундаментом», но «становится одним из „аспектов жизни“, приобретает характер „музейного экспоната“», затем воинственную антирелигиозность большевистского и советского периода, и наконец, постмодернисткую всеядность и теплохладность, именуемую patchwork-религиозностью.  Бунт Толстого против Церкви, толстовское «учение» не были чем-то сверхоригинальным: выходец из эпохи Просвещения, поклонник Руссо, интеллектуал и полиглот, хорошо знакомый с новейшими трудами немецких, французских и американских теологов, Толстой, по Ореханову, в России осуществлял примерно то же, что до него делали европейские религиозные реформаторы или представители популярного в ХIХ веке направления «демифологизации Евангелия» вроде Ж.-Э. Ренана. В свою очередь, отмечает, анализируя вопрос, Г. Ореханов, книги самого Толстого оказали большое влияние на протестантскую теологию века ХХ. Однако для отечественного читателя, возможно, куда более значимой – и скорее всего, весьма неожиданной - будет обнаружение другой генеалогии: «…род Толстых (по линии князей Волконских) дал России не только выдающихся государственных деятелей, но и многих святых. Его родоначальником был святой мученик Михаил Черниговский». Далёкими предками Л.Н. Толстого также были известнейшие русские святые княжеского рода: Ольга, Владимир, Борис и Глеб, Андрей Боголюбский, Александр Невский и Дмитрий Донской. Автор также обращает внимание на известные, но зачастую как бы находящиеся в тени факты, среди которых религиозность матери Толстого, или что писатель много раз бывал в Оптиной пустыни, часто гостил у сестры-монахини М. Толстой в Шамординской обители, и при этом тамошние монахини даже ждали его приезда и любили с ним общаться, вообще много беседовал со священниками, архиереями и старцами. В качестве одного из немногочисленных недостатков книги Ореханова можно указать на то, что нигде в тексте, при самом детальном рассмотрении истории отлучения Толстого, его причин и т.д. (то же самое и в многочисленных лекциях о. Георгия) не приводится контраргументов – прежде всего филологических и богословских – самой толстовской критике Евангелия и догматов, высказанной писателем, например, в том же трактате «В чём моя вера?». Ещё менее существенным является то, что достаточно активно цитируя работы новейших авторов – прежде всего изданный в 2012 г. курс лекций В. Бибихина «Дневники Толстого», а также известные книги П. Басинского «Бегство из Рая» и «Святой против Льва» (некоторые выводы беллетризованных работ последнего, связанные с церковными вопросами, автор-священник корректирует), исследователь указывает в библиографии годы не первых публикаций этих книг: 2015 вместо 2010, 2016 вместо 2013; неоднократно цитируя книгу И. Волгина «Последний год Достоевского», пользуется старым изданием, которое было в 2010 г. исправлено и дополнено автором. Досадным недочётом самого издания является приличное количество опечаток, подавляющее большинство которых связано со слиянием рядом стоящих слов. И всё же для Ореханова Толстой – «пророк без чести», а его идейная и историческая биография – «хроника катастрофы». Данные подзаголовки читаются как своеобразный вердикт «суда» книги, а один из главных выводов Ореханова, не выделенный автором особо как вывод, но тем не менее, представляющий собой как бы итоговую оценку жизненного и творческого пути «великого писателя земли русской», поражает своей неожиданностью и парадоксальностью – особенно, если учесть, что вывод этот делается священнослужителем. По мнению Ореханова, «Восстание против государства или даже Церкви – это грехи, которые могут найти рациональное объяснение. Но бунт против своего естества, против того, что сам Толстой называл художеством…» - это и есть то, что в Евангелии названо «хулой на Духа Святого», главное, метафизическое преступление Льва Толстого. На таком «суде» речь не может идти о формальном покаянии писателя (по-древнегречески покаяние – μετάνοια, «изменение ума»), и о таком же формальном прощении его современной Церковью. Лев Толстой не смог и не захотел покаяться. Писателя, как иногда ошибочно считают и даже пишут, не преследовало государство, многие православные, особенно священнослужители, ждали его покаяния – как завершающего земной путь духовного подвига. «Его примирение с Церковию будет праздником светлым для всей Русской земли, всего народа русского…» - приведённые в книге слова митрополита Антония (Вадковского) чем-то напоминают слова старца Тихона из «Бесов» Достоевского, обращённые к главному герою романа Николаю Ставрогину, носителю абсолютной свободы, идеологическому предшественнику ницшеанского сверхчеловека. О настоящем, не мнимом раскаянии Ставрогина Тихон говорит: «…подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом...». Погибель главного «беса» старец предрекает зеркальным отражением знаменитого идеала Достоевского: «Некрасивость убьёт». Для автора «Братьев Карамазовых» (именно этот роман Толстой читает перед уходом из Ясной Поляны), как справедливо отмечает протоиерей Георгий Ореханов, это не просто соединение морального и эстетического, по Достоевскому, это именно спасительная красота «сияющей личности» Христа, от которой Лев Толстой добровольно отказался. Главная невстреча всей жизни Толстого – с Христом. Источник: «Православное книжное обозрение», №7-8, 2017. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

https://philologist.livejournal.com/2017/11/17/

Текст письма приводится по изданию: Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. - М.: Художественная литература, 1984. Т. 20. С. 502—508. НИКОЛАЮ II 1902 г. Января 16. Гаспра. Любезный брат, Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку — брату. Кроме того еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. Мне не хотелось умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том, какою она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и вам и какое большое зло она может принести людям и вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь. Треть России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия полицейских — явных и тайных — все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены, сверх сотен тысяч уголовных, политическими, к которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла до нелепостей запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-вых годов. Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь, и становятся все жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития, и везде готовятся и неизбежно будут новые и еще более жестокие. И как результат всей этой напряженной и жестокой деятельности правительства, земледельческий народ — те 100 миллионов, на которых зиждется могущество России, — несмотря на непомерно возрастающий государственный бюджет или, скорее, вследствие этого возрастания, нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением. И таким же явлением стало всеобщее недовольство правительством всех сословий и враждебное отношение к нему. И причина всего этого, до очевидности ясная, одна: та, что помощники ваши уверяют вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим обеспечивают благоденствие этого народа и ваше спокойствие и безопасность. Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем установленное богом всегдашнее движение вперед человечества. Понятно, что люди, которым выгоден такой порядок вещей и которые в глубине души своей говорят: «après nous le déluge», могут и должны уверять вас в этом; но удивительно, как вы, свободный, ни в чем не нуждающийся человек, и человек разумный и добрый, можете верить им и, следуя их ужасным советам, делать или допускать делать столько зла ради такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества от зла к добру, от мрака к свету. Ведь вы не можете не знать того, что с тех пор как нам известна жизнь людей, формы жизни этой, как экономические и общественные, так религиозные и политические, постоянно изменялись, переходя от более грубых, жестоких и неразумных к более мягким, человечным и разумным. Ваши советники говорят вам, что это неправда, что русскому народу как было свойственно когда-то православие и самодержавие, так оно свойственно ему и теперь и будет свойственно до конца дней и что поэтому для блага русского народа надо во что бы то ни стало поддерживать эти две связанные между собой формы: религиозного верования и политического устройства. Но ведь это двойная неправда. Во-первых, никак нельзя сказать, чтобы православие, которое когда-то было свойственно русскому народу, было свойственно ему и теперь. Из отчетов обер-прокурора Синода вы можете видеть, что наиболее духовно развитые люди народа, несмотря на все невыгоды и опасности, которым они подвергаются, отступая от православия, с каждым годом все больше и больше переходят в так называемые секты. Во-вторых, если справедливо то, что народу свойственно православие, то незачем так усиленно поддерживать эту форму верования и с такою жестокостью преследовать тех, которые отрицают ее. Что же касается самодержавия, то оно точно так же если и было свойственно русскому народу, когда народ этот еще верил, что царь — непогрешимый земной бог и сам один управляет народом, то далеко уже несвойственно ему теперь, когда все знают или, как только немного образовываются, узнают — во-первых, то, что хороший царь есть только «un heureux hasard», a что цари могут быть и бывали и изверги и безумцы, как Иоанн IV или Павел, а во-вторых, то, что, какой бы он ни был хороший, никак не может управлять сам 130-миллионным народом, а управляют народом приближенные царя, заботящиеся больше всего о своем положении, а не о благе народа. Вы скажете: царь может выбирать себе в помощники людей бескорыстных и хороших. К несчастью, царь не может этого делать потому, что он знает только несколько десятков людей, случайно или разными происками приблизившихся к нему и старательно загораживающих от него всех тех, которые могли бы заместить их. Так что царь выбирает не из тех тысяч живых, энергичных, истинно просвещенных, честных людей, которые рвутся к общественному делу, а только из тех, про которых говорил Бомарше: «Médiocre et rampant et on parvient à tout»3. И если многие русские люди готовы повиноваться царю, они не могут без чувства оскорбления повиноваться людям своего круга, которых они презирают и которые так часто именем царя управляют народом. Вас, вероятно, приводит в заблуждение о любви народа к самодержавию и его представителю — царю то, что везде при встречах вас в Москве и других городах толпы народа с криками «ура» бегут за вами. Не верьте тому, чтобы это было выражением преданности вам,— это толпа любопытных, которая побежит точно так же за всяким непривычным зрелищем. Часто же эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к вам, суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ, как это, например, было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городовых. Если бы вы могли, так же как я, походить во время царского проезда по линии крестьян, расставленных позади войск, вдоль всей железной дороги, и послушать, что говорят эти крестьяне: старосты, сотские, десятские, сгоняемые с соседних деревень и на холоду и в слякоти без вознаграждения с своим хлебом по нескольку дней дожидающиеся проезда, вы бы услыхали от самых настоящих представителей народа, простых крестьян, сплошь по всей линии речи, совершенно несогласные с любовью к самодержанию и его представителю. Если лет 50 тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним. Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел. И таковы были до сих пор дела вашего царствования. Начиная с вашего возбудившего негодование всего русского общества ответа тверской депутации, где вы самые законные желания людей назвали «бессмысленными мечтаниями»,— все ваши распоряжения о Финляндии, о китайских захватах, ваш проект Гаагской конференции, сопровождаемый усилением войск, ваше ослабление самоуправления и усиление административного произвола, ваша поддержка гонений за веру, ваше согласие на утверждение винной монополии, то есть торговли от правительства ядом, отравляющим народ, и, наконец, ваше упорство в удержании телесного наказания, несмотря на все представления, которые делаются вам об отмене этой позорящей русский народ бессмысленной и совершенно бесполезной меры,— все это поступки, которые вы не могли бы сделать, если бы не задались, по совету ваших легкомысленных помощников, невозможной целью — не только остановить жизнь народа, но вернуть его к прежнему, пережитому состоянию. Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им. Единственное средство в наше время, чтобы действительно управлять народом, только в том, чтобы, став во главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести его к достижению ближайших к этому движению целей. Для того же, чтобы быть в состоянии сделать это, нужно прежде всего дать народу возможность высказать свои желания и нужды и, выслушав эти желания и нужды, исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, а большинству его, массе рабочего народа. И те желания, которые выскажет теперь русский народ, если ему будет дана возможность это сделать, по моему мнению, будут следующие: Прежде всего рабочий народ скажет, что желает избавиться от тех исключительных законов, которые ставят его в положение пария, не пользующегося правами всех остальных граждан; потом скажет, что он хочет свободы передвижения, свободы обучения и свободы исповедания веры, свойственной его духовным потребностям; и, главное, весь 100-миллионный народ в один голос скажет, что он желает свободы пользования землей, то есть уничтожения права земельной собственности. И вот это-то уничтожение права земельной собственности и есть, по моему мнению, та ближайшая цель, достижение которой должно сделать в наше время своей задачей русское правительство. В каждый период жизни человечества есть соответствующая времени ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни, к которой оно стремится. Пятьдесят лет тому назад такой ближайшей ступенью было для России уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть освобождение рабочих масс от того меньшинства, которое властвует над ними,— то, что называется рабочим вопросом. В Западной Европе достижение этой цели считается возможным через передачу заводов и фабрик в общее пользование рабочих. Верно ли, или неверно такое разрешение вопроса и достижимо ли оно или нет для западных народов,— оно, очевидно, неприменимо к России, какова она теперь. В России, где огромная часть населения живет на земле и находится в полной зависимости от крупных землевладельцев, освобождение рабочих, очевидно, не может быть достигнуто переходом фабрик и заводов в общее пользование. Для русского народа такое освобождение может быть достигнуто только уничтожением земельной собственности и признанием земли общим достоянием,— тем самым, что уже с давних пор составляет задушевное желание русского народа и осуществление чего он все еще ожидает от русского правительства. Знаю я, что эти мысли мои будут приняты вашими советниками как верх легкомыслия и непрактичности человека, не постигающего всей трудности государственного управления, в особенности же мысль о признании земли общей народной собственностью; но знаю я и то, что для того, чтобы не быть вынужденным совершать все более и более жестокие насилия над народом, есть только одно средство, а именно: сделать своей задачей такую цель, которая стояла бы впереди желаний народа. И, не дожидаясь того, чтобы накатывающийся воз бил по коленкам,— самому везти его, то есть идти в первых рядах осуществления лучших форм жизни. А такой целью может быть для России только уничтожение земельной собственности. Только тогда правительство может, не делая, как теперь, недостойных и вынужденных уступок фабричным рабочим или учащейся молодежи, без страха за свое существование быть руководителем своего народа и действительно управлять им. Советники ваши скажут вам, что освобождение земли от права собственности есть фантазия и неисполнимое дело. По их мнению, заставить 130-миллионный живой народ перестать жить или проявлять признаки жизни и втиснуть его назад в ту скорлупу, из которой он давно вырос,— это не фантазия и не только не неисполнимо, но самое мудрое и практическое дело. Но ведь стоит только серьезно подумать для того, чтобы понять, что действительно неисполнимо, хотя оно и делается, и что, напротив, не только исполнимо, но своевременно и необходимо, хотя оно и не начиналось. Я лично думаю, что в наше время земельная собственность есть столь же вопиющая и очевидная несправедливость, какою было крепостное право 50 лет тому назад. Думаю, что уничтожение ее поставит русский народ на высокую степень независимости, благоденствия и довольства. Думаю тоже, что эта мера, несомненно, уничтожит все то социалистическое и революционное раздражение, которое теперь разгорается среди рабочих и грозит величайшей опасностью и народу и правительству. Но я могу ошибаться, и решение этого вопроса в ту или другую сторону может быть дано опять-таки только самим народом, если он будет иметь возможность высказаться. Так что, во всяком случае, первое дело, которое теперь предстоит правительству, это уничтожение того гнета, который мешает народу высказать свои желания и нужды. Нельзя делать добро человеку, которому мы завяжем рот, чтобы не слыхать того, чего он желает для своего блага. Только узнав желания и нужды всего народа или большинства его, можно управлять народом и сделать ему добро. Любезный брат, у вас только одна жизнь в этом мире, и вы можете мучительно потратить ее на тщетные попытки остановки установленного богом движения человечества от зла к добру, мрака к свету и можете, вникнув в нужды и желания народа и посвятив свою жизнь исполнению их, спокойно и радостно провести ее в служении богу и людям. Как ни велика ваша ответственность за те годы вашего царствования, во время которых вы можете сделать много доброго и много злого, но еще больше ваша ответственность перед богом за вашу жизнь здесь, от которой зависит ваша вечная жизнь и которую бог дал вам не для того, чтобы предписывать всякого рода злые дела или хотя участвовать в них и допускать их, а для того, чтобы исполнять его волю. Воля же его в том, чтобы делать не зло, а добро людям. Подумайте об этом не перед людьми, а перед богом и сделайте то, что вам скажет бог, то есть ваша совесть. И не смущайтесь теми препятствиями, которые вы встретите, если вступите на новый путь жизни. Препятствия эти уничтожатся сами собой, и вы не заметите их, если только то, что вы будете делать не для славы людской, а для своей души, то есть для бога. Простите меня, если я нечаянно оскорбил или огорчил вас тем, что написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому народу и вам. Достиг ли я этого — решит будущее, которого я, по всем вероятиям, не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом. Истинно желающий вам истинного блага брат ваш Лев Толстой. 16 января 1902. |

|

#4

|

||||

|

||||

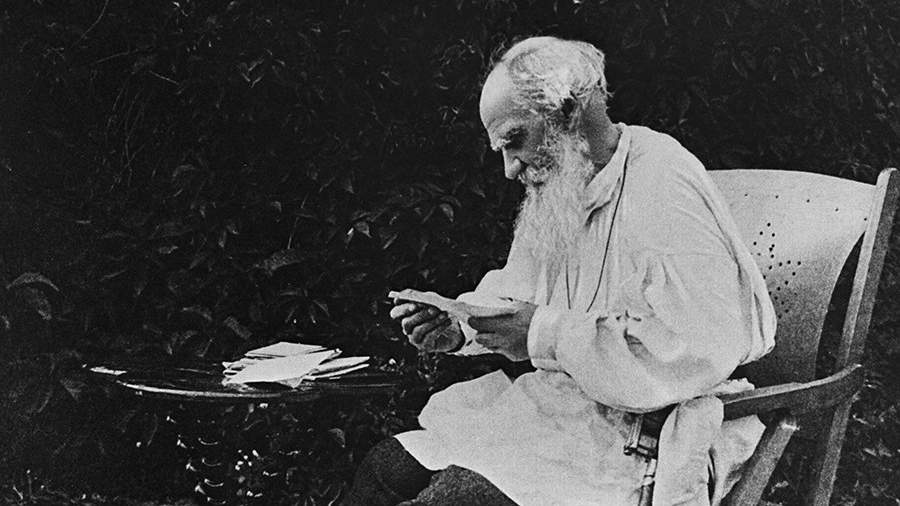

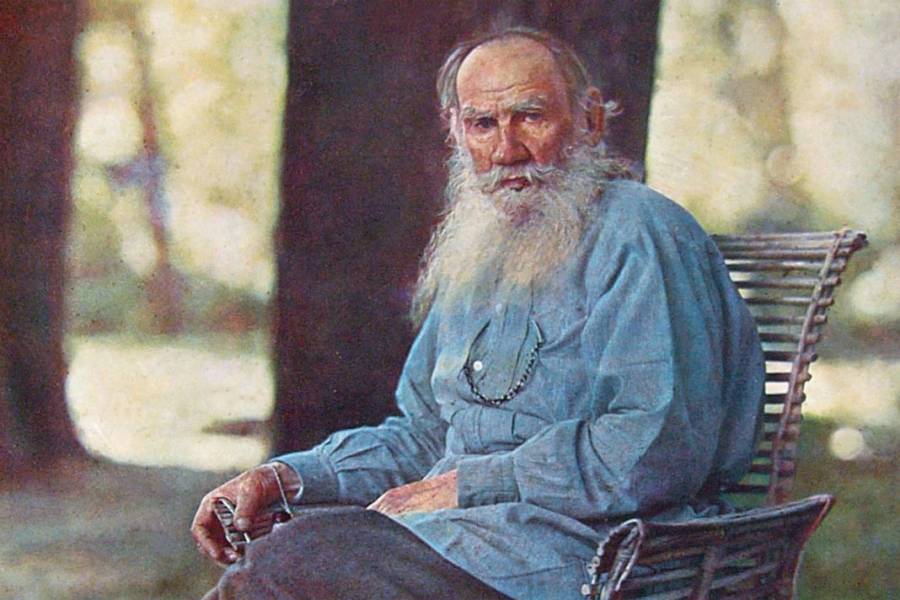

Фото: РИА Новости/О. Игнатович 9 сентября 1828 года в Тульской губернии родился Лев Николаевич Толстой — один из величайших русских писателей. На фото: Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту, Мещерское Московской губернии, 1910 год |

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://histrf.ru/biblioteka/book/kr...-ghraf-tolstoi

9 сентября 2017  9 сентября (28 августа по ст. с.) 1828 года родился один из величайших писателей в мировой истории – граф Лев Николаевич Толстой. Легенда русской литературы, участник обороны Севастополя с ноября 1854 по август 1855 года, просветитель, философ и религиозный мыслитель, член-корреспондент Императорской Академии наук. Сегодня мы расскажем о некоторых любопытных фактах из жизни гения, которые вы могли не знать. Цитата:

В 34 года Лев Николаевич женился на 18-летней Софье Андреевне. Накануне свадьбы, желая быть честным и справедливым, он познакомил будущую супругу со своими дневниками, в которых описывались его многочисленные добрачные связи. В браке у графа и Софьи Андреевны родилось 13 детей, 5 из которых умерли в детстве. Начало семейной жизни было самым светлым периодом в жизни Толстого. В лице супруги он нашел верную спутницу и помощницу. Но вскоре их гармоничные отношения стали омрачаться мелкими размолвками, ссорами и недопониманием, которые с годами только усиливались. Всю жизнь Толстой стремился помогать крестьянам в том, в чем у него была возможность. Лев Николаевич был убежден, что жить нужно в бедности, и даже собирался отказаться от авторских прав, которые приносили основной доход. Это серьезно способствовало ухудшению его отношений с Софьей Андреевной. Имея в виду, что граф не думает о благосостоянии потомства, супруга говорила: «Он проповедует любовь ко всему человечеству, но ненавидит собственных детей». Отлучен от церкви?  Многим известно, что Лев Николаевич Толстой якобы был отлучен от Православной церкви. Однако факт состоит в том, что никто его не отлучал. Имело место быть то, что правильнее было бы назвать «самоотлучением». В своем определении Святейший Синод лишь свидетельствует: «Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины». Граф к концу жизни выработал свою мировоззренческую этическую систему. Ее суть сводится к трем основным принципам: непротивление злу насилием; отрицание частной собственности; полный нигилизм в отношении любых авторитетов (церковных, государственных и любых других). На закате лет Толстого появилось даже псевдорелигиозное или, точнее, философско-религиозное течение – «толстовство». Любовь всей жизни – истина  Русская поэтесса Анна Ахматова вспоминала, как в детстве учила буквы по букварю Льва Николаевича, который тот составил для крестьянских детишек. Толстой оказал огромное влияние на мировоззрение Махатмы Ганди, знаменитого борца за независимость Индии от Великобритании, с которым вел переписку. Заболев в старости воспалением легких, Толстой отнесся к этому со свойственной ему философией. Врачам граф говорил: «Бог все устроит». Последние слова он произнес старшему сыну: «Сережа… истину… я люблю много, я люблю всех…» Упокоился Лев Николаевич Толстой 20 ноября 1910 года в возрасте 82 лет. Неподалеку от могилы графа, согласно завещанию, был похоронен его любимый конь Делир.

|

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://www.aif.ru/culture/book/nadoe..._campaign=main

00:16 17/04/2017 Однажды американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Фолкнера попросили назвать три лучших романа в мировой литературе, на что он, не задумываясь, ответил: «“Анна Каренина”, “Анна Каренина”, и ещё раз “Анна Каренина”». Лев Толстой за работой в Ясной поляне. Лев Толстой за работой в Ясной поляне. © / www.globallookpress.com Лев Толстой начал писать один из самых известных романов в истории русской литературы в 1873 году. Вся читающая Россия сгорала от нетерпения в ожидании новых глав «Анны Карениной», которые печатались в «Русском вестнике», однако работа над книгой шла тяжело — автор поставил точку лишь 17 апреля 1877 года. АиФ.ru вспоминает 10 интересных фактов о великом романе. «Невыносимо противно» В конце 1874 года Толстой решился отдать в «Русский вестник» первые главы романа (который был ещё очень далёк от своего завершения), и теперь ему «поневоле» нужно было заниматься книгой, чтобы успевать за ежемесячным журналом. Иногда он садился за работу с удовольствием, а иногда восклицал: «Невыносимо противно», «Боже мой, если бы кто-нибудь за меня кончил “Анну Каренину”» или «Моя Анна надоела мне, как горькая редька». Только у первой части романа было десять редакций, всего же объём работы над рукописью составил 2560 листов. «Детство» Толстого: как 25-летний писатель изменил мировую литературу «Неудачный» эпилог К весне 1877 года Толстой уже мечтал поскорее закончить с «Анной Карениной», чтобы «опростать место для новой работы». Однако редактор журнала Михаил Катков оказался недоволен содержанием эпилога, так как в нём в отрицательном свете выставлялось добровольческое движение в России в пользу восставших сербов. Поэтому в очередном номере «Русского вестника» вместо эпилога появилась анонимная заметка «Что случилось по смерти Анны Карениной», в которой сообщалось: «В предыдущей книжке под романом “Анна Каренина” выставлено “Окончание следует”. Но со смертью героини, собственно, роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский в смущении и горе после смерти Анны отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа». В итоге автор эти главы, конечно же, «развил». А «Анна Каренина» впервые была опубликована отдельным изданием в январе 1878 года. Анна Каренина на картине Генриха Манизера. Не позднее 1925 года. Зеркало эпохи. О чём рассказывает «Анна Каренина» Подробнее Ай да Пушкин! Толстой сел за работу над «Анной Карениной» под впечатлением от прозы Пушкина. Об этом говорят и свидетельства Софьи Толстой, и собственные записи автора. В письме литературному критику Николаю Страхову Толстой сообщал: «...Я как-то после работы взял этот том Пушкина и, как всегда (кажется, седьмой раз), перечел всего, не в силах был оторваться и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения. Не только Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда я так не восхищался: “Выстрел”, “Египетские ночи”, “Капитанская дочка”!!! И там есть отрывок “Гости собирались на дачу”. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче кончил начерно, роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен и который будет готов, если бог даст здоровья, через две недели». Но через две недели роман не был готов — Толстой продолжал работать над «Анной Карениной» ещё три года. Пётр Толстой. Пётр Толстой: «Анну Каренину» надо читать после сорока На станции Толстого не раз упрекали в том, что он слишком жестоко поступил с Анной, «заставив её умереть под вагоном». На что писатель отвечал: «Однажды Пушкин сказал своему приятелю: “Представь, какую штуку выкинула моя Татьяна. Она вышла замуж. Этого я от неё не ожидал”. То же я могу сказать про Анну. Мои герои делают то, что они должны делать в действительной жизни, а не то, что мне хочется». Местом действия для самоубийства Карениной Толстой избрал подмосковную железнодорожную станцию Обдираловку, и сделал это не случайно: в то время нижегородская дорога была одной из основных промышленных магистралей, по ней часто ходили тяжело груженные товарные поезда. В годы написания романа станцией пользовались в среднем 25 человек в день, а в 1939 году она была переименована в Железнодорожную. Наследница поэта Внешность Анны Карениной Толстой во многом срисовал с дочери Александра Пушкина Марии Гартунг. От неё же Карениной досталась и причёска, и любимое ожерелье: «Причёска её была незаметна. Заметны были только, украшая её, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивающиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу». С наследницей великого поэта Толстой познакомился в Туле за 5 лет до написания романа. Как известно, обаятельность и остроумие выделяли Марию среди других женщин того времени, и она сразу приглянулась писателю. Однако дочь Пушкина ни под какой поезд, конечно же, не бросалась и даже пережила Толстого почти на десятилетие. Она скончалась в Москве 7 марта 1919 года в 86-летнем возрасте. Блогер Мария Way. «Каренина. Живое издание»: от Лос-Анджелеса до Владивостока за 36 часов Подробнее «Редкие» женщины Ещё одним прототипом для Карениной послужила некая Анна Пирогова, которая в 1872 году в окрестностях Ясной Поляны бросилась под поезд из-за несчастной любви. По воспоминаниям жены писателя Софьи Толстой, Лев Николаевич даже ездил в железнодорожные казармы, чтобы увидеть несчастную. Кроме того, в роду Толстых было сразу две женщины, ушедших от мужей к любовникам (что в те времена было весьма редким явлением). Литературоведы уверены, что их судьбы оказали не меньшее влияние на образ и характер Карениной. Вместо дневника Константин Лёвин — один из самых сложных и в то же время автобиографичных образов в творчестве писателя. Во время написания «Анны Карениной» Толстой даже прекратил вести свои дневники, так как его мысли и чувства отражались в работе над образом этого провинциального помещика. Сегодня фамилию Лёвина чаще всего произносят через букву «е», сам же Толстой произносил её через «ё», что лишний раз указывает на его связь с героем (современники звали Толстого не Лев, а Лёв). Лёвина, как и самого автора, интересовали вопросы, которые игнорировала большая часть общества: нужно ли образование крестьянам, и что случится, если его дать? Даже внутренний кризис, который переживал Лёвин, исследователи соотносят с жизненным кризисом автора. Ирэн Булатова: Анна Каренина как вечный символ России Герой-любовник Прототипом Вронского принято считать Николая Николаевича Раевского, внука прославленного генерала, героя 1812 года, чей подвиг Толстой описал на страницах романа «Война и мир». Также образ одного из главных героев романа был близок поэту Алексею Константиновичу Толстому, ради которого Софья Андреевна Бахметева ушла от своего мужа — эта история наделала в свете много шума. «Молодец баба» В середине 1930-х годов, во время работы над юбилейным изданием сочинений Толстого, литературоведы исследовали рукописный фонд «Анны Карениной» и определили, что изначально роман начинался не со знаменитых слов «Всё смешалось в доме Облонских», а со сцены в салоне будущей княгини Тверской. Называлась эта черновая рукопись «Молодец баба», а главную героиню сначала звали Татьяной, потом Наной (Анастасией) и лишь позже она стала Анной. «Принцип Анны Карениной» Роман открывает фраза: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — на основании которой учёные вывили так называемый «принцип Анны Карениной». Этот принцип описывает ситуации, когда успех какого-либо дела возможен лишь при одновременном наличии целого ряда факторов и используется в различных областях — от кризисов адаптации при смене климатических условий до смены спадов и подъёмов на финансовых рынках. |

|

#7

|

||||

|

||||

«Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любят» Лев Толстой  9 сент. 1828 родился великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|