|

|

#9731

|

||||

|

||||

|

Дело Бейлиса. Речь адвоката. Маклаков говорит красиво и сильно, и доказывает с большой убедительностью всю слабость обвинения, построенного на смутных и сбивчивых свидетельских показаниях.

- Прокурор заявил, - говорит защитник, - что этот процесс волнует весь мир, что решается мировой вековой вопрос. Но какой именно вопрос? – спрашивает Маклаков. – Вопрос ли о том, употребляют ли евреи человеческую кровь, о том ли, что существует у них тайная догма крови? Нет, не эти вопросы разбираются здесь и подобные вопросы не могут подлежать разрешению присяжных. Дело проще: вам, господа, придется разрешить гораздо более простой вопрос, виновен ли подсудимый Бейлис в убийстве Ющинского. Приговор за неуважение к власти. Особым присутствием Санкт-Петербургской судебной палаты вчера приговорен к заключению в крепости на 1 год за дерзостное неуважение к Верховной власти некий Крузенберг. Неуважение выразилось в следующем. Обвиняемый, управляющий имением в окрестностях Санкт-Петербурга, отказал офицерам кирасирского полка, заехавшим в имение во время маневров, открыть барский дом. Когда они настаивали на этом, он позволил себе сказать, что не может открыть дома, даже если бы этого потребовал Сам Государь. (Биржевые ведомости. Утренний выпуск. №13823). Подготовила Анна Шубина |

|

#9732

|

||||

|

||||

|

1824

Официально открывается Малый театр 1856 Открылась железная дорога Монреаль-Торонто 1860 Отмена системы винных откупов 1861 Немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал своё изобретение, которое он назвал телефоном 1863 В Женеве образован Международный Красный Крест. В Лондоне основана Английская футбольная ассоциация. 1864 Во Франции и Англии Н. А. Телешову выдан патент на проект пассажирского самолёта с паровым двигателем и воздушным винтом 1892 Спущен на воду исследовательский корабль Ф. Нансена «Фрам» 1896 Заключен Аддис-Абебский мирный договор Италии с Эфиопией 1898 Спектаклем, трагедией А. К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» был открыт Московский Художественный общедоступный театр 1900 В Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена 1905 Делегаты от стачечных комитетов создают в Санкт-Петербурге первый Совет. Оскар II отказывается от норвежского престола. Швеция и Норвегия расторгают союз. 1930 В Ленинграде состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича «Золотой век» 1932 Иосиф Сталин называет писателей «инженерами человеческих душ» 1938 Фирма «Du Pont» разработала новый синтетический материал — нейлон 1939 Народные Сборы Западной Украины провозгласили установление в крае советской власти 1947 Проведена самая массовая депортация украинцев из Западной Украины 1950 Мать Тереза организует Миссию Милосердия в Калькутте 1954 Франция и Западная Германия подписывают Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве 1955 В Южном Вьетнаме провозглашается республика во главе с Нго Динь Дьемом 1956 Образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 1959 В Пакистане вводится демократическая форма правления 1962 Н. Хрущёв и Дж. Кеннеди договорились о возврате советских кораблей, везущих на Кубу ракеты. Правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о совместном создании сверхзвукового пассажирского самолёта ныне «Конкорд». 1963 США производят ядерный взрыв на полигоне в Неваде. Хрущёв заявляет о том, что СССР не будет соревноваться с США в том, кто первым высадит человека на Луну. 1965 В Букингемском дворце участникам группы «The Beatles» вручаются ордена Британской империи «за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании» 1968 Старт космического корабля «Союз-3», пилотируемого Г. Т. Береговым 1976 Постановление ЦК и Совмина о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению её продажи (введение «рыбных четвергов» в общепите). Тринидад и Тобаго становятся республикой. 1978 Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе 1980 Лондонский марш протеста в рамках кампании за ядерное разоружение собирает 50 тысяч участников 1988 У берегов Аляски советскими ледоколами освобождены из ледового плена два кита 1990 Указом президента СССР М. С. Горбачёва введён коммерческий курс рубля к иностранным валютам 1994 Иордания и Израиль подписывают мирное соглашение, завершив 46-летний конфликт 1997 Мария Владимировна Миронова играет в своём последнем спектакле 1999 По предложению английского премьер-министра Тони Блэра лорды, заседающие в верхней палате парламента по праву рождения, проголосовали за отмену этого права, уничтожив тем самым одну из основ британского парламентаризма — право лордов на наследование кресла, существовавшее почти 800 лет 2000 Австралийская алмазная компания начала продажу бриллиантов через Интернет. Астрономы из университета Корнелли в Нью-Йорке объявили об открытии ими четырёх новых спутников Сатурна. Они находятся, по меньшей мере, в пятнадцати миллионах километров от планеты. 2002 Штурм Театрального центра на Дубровке в Москве для освобождения заложников, день смерти примерно 130 зрителей мюзикла «Норд-Ост» Закрыт действовавший в столице Азербайджана неофициальный чеченский культурный центр, именовавший себя «представительством Ичкерии». |

|

#9733

|

||||

|

||||

|

https://www.pnp.ru/social/den-26-okt...v-istorii.html

97 лет назад (1920) Совет Народных комиссаров издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей. После Октябрьской революции Министерство императорского двора было преобразовано в Комиссариат исторических имуществ и коллегию по охране памятников, а также были назначены комиссары по охране художественно-исторических памятников и частных коллекций. Принимались постановления о судьбе имущества эмигрантов, экспроприированных и бесхозных ценностей, об изъятии благородных металлов, денег и ценностей. Был установлен запрет на вывоз предметов особого культурного значения за границу. Началась национализация художественных ценностей. Общественные и частные музеи и коллекции стали преобразовываться в государственные. В октябре 1918 года СНК принял декрет об учете и сохранении памятников искусства, «в чьем бы обладании они ни находились». Спустя два года, в 1920 году, было создано Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран), куда все учреждения и должностные лица обязаны были сдать драгоценности, там же хранились все экспроприированные и конфискованные культурные ценности. В постановлении СНК от 26 октября 1920 года, говорилось: «Предложить Наркомвнешторгу организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской экспертной комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их за границей…». Был создан специальный Антикварный экспортный фонд, позднее переименованный в Государственный фонд ценностей для внешней торговли. Советская власть надеялась выручить от продажи культурных ценностей сотни миллионов рублей. Лев Троцкий писал, что лучше выручить в этом году 50 миллионов рублей, чем надеяться на 75 миллионов на следующий год, ибо на следующий год может произойти мировая пролетарская революция, буржуазия начнет вывозить и продавать ценности, рабочие станут их конфисковывать, и тогда денег нигде уже не будет. Доход от кампании составил 4 миллиона 650 тысяч рублей. Из этих средств на покупку хлеба ушел лишь один миллион, остальные же деньги были потрачены на проведение самой кампании. 119 лет назад (1898) спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» открылся Московский Художественный общедоступный театр. Его основали Константин Станиславский и Владимир Немировича-Данченко. В труппу нового театра вошли самые талантливые члены драматического кружка Общества искусства и литературы и ученики Немировича-Данченко по Музыкальному драматическому училищу Московского филармонического общества. В 1901 году из названия театра исчезло слово «общедоступный», и он стал называться Московский Художественный театр (МХТ). В первые годы МХТ арендовал помещение в саду «Эрмитаж». В 1902 году, благодаря меценату Савве Морозову, для театра по проекту архитектора Фёдора Шехтеля было перестроено здание в Камергерском переулке. Торжественное открытие нового здания МХТ состоялось 26 октября (8 ноября) 1902 году. В 1920 году театру было присвоено звание академический, а в 1932 году — имя М. Горького. В 1987 году театр разделился на два самостоятельных коллектива: под художественным руководством Олега Ефремова (МХАТ имени А. П. Чехова) и Татьяны Дорониной (МХАТ имени М. Горького). 193 года назад (1824) в Москве официально был открыт Малый театр. Формирование постоянной драматической труппы в Москве началось с середины XVIII века. В 1759 году был создан русский публичный театр, который находился в ведении Московского университета. Он просуществовал недолго, а на его основе была сформирована первая постоянная труппа, в которую входили драматические актеры, певцы, танцовщики и музыканты. Её возглавлял частный предприниматель и антрепренер Михаил Медокс. В 1780 году он построил в Москве новый театр, получивший название Петровского (по названию площади, на которой находился). В 1806 году театр перешел из частного владения в государственное, и стал называться Императорский Московский театр. В начале XIXвека здание Петровского театра сгорело, и труппа давала свои представления на различных площадках. Лишь в сезоне 1824-1825 годов, драматическая часть Императорского Московского театра обрела свой постоянный дом. 26 октября 1824 года состоялось первое представление в перестроенном архитектором Осипом Бове доме купца Варгина. Тогда же и появилось название театра — Малый. Он был назван так их-за размера здания, которое было меньше стоящего рядом Большого театра, предназначенного для оперных и балетных постановок. Указом Президента РФ Государственному академическому Малому театру присвоен статус национального достояния. Он был включен в список особо ценных культурных объектов России, наряду с Большим театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем. |

|

#9734

|

||||

|

||||

|

26 Октября 2017 23:30 / История

https://youtu.be/hKk0NhP9PhY Распродажа большевиками культурных ценностей России 26 октября 1920 года Совнарком выпустил постановление о сборе и продаже за границу конфискованных русских художественных ценностей. |

|

#9735

|

||||

|

||||

|

26 октября 1920 – Ленин подписал постановление СНК РСФСР, разрешившее распродажу по дешёвке за границу национальных художественных ценностей.

|

|

#9736

|

||||

|

||||

|

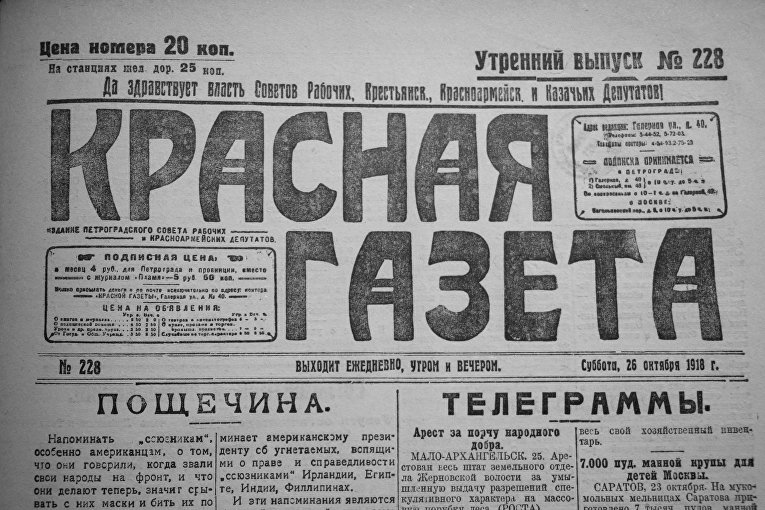

ПУБЛИКАЦИИ, 08:31 26.10.2018© РАПСИ

СЮЖЕТ: СТО ЛЕТ НАЗАД. ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА РАПСИ  Комиссар по иностранным делам жёстко отчитывает американского президента, обвиняя его в захватнической политике, в том числе в отношении советской республики. Властям США приписывается захват советских территорий, грабеже золотого запаса республики, расстрелах советских граждан. Президенту Соединенных Штатов предлагают прямо ответить, чего он пытается добиться от России и какие у него планы на территорию советской страны. Печать отмечает, что фактически советская республика и США находятся в состоянии войны. РАПСИ продолжает знакомить читателей с правовыми новостями столетней давности, на дворе 26 октября 1918 года*. Пощечина Напоминать «союзникам», особенно американцам, о том, что они говорили, когда звали свои народы на фронт, и что они делают теперь, значит срывать с них маски и бить их по обнаженным щекам. Это и сделал наш комиссар по иностранным делам, тов. Чичерин. В своей ноте к американскому президенту Вильсону он не употребляет ни одного резкого выражения. Он только напоминает президенту о его послании к конгрессу (парламенту), в котором президент Вильсон заявил о своем глубоком сочувствии России. И тут же указывает, что это «сочувствие» выразилось в захвате американцами и их союзниками ряда русских городов и деревень», расстрелах советских работников, насилиях над мирным населением, грабеже казанского золота. Попутно тов. Чичерин напоминает американскому президенту об угнетаемых, вопящих о праве и справедливости «союзниками» Ирландии, Египте, Индии, Филиппинах. И эти напоминания являются большей пощечиной, чем сама пощечина. Все лицемерие, вся фальшь дипломатов-империалистов вскрывается и выставляется на обозрение всему цивилизованному миру. — Вы возмущаетесь грабежам империалистов потому, что вам завидно у вас слюнки текут, самим охота пограбить. Вы такие же грабители, как и они — вот смысл «ноты» тов. Чичерина к президенту Вильсону. Так может говорить с мировыми разбойниками лишь могучая власть, имеющая твердую опору в мировой революции и доблестной Красной Армии, в ряды которой становится вся трудовая Россия! (Красная газета) Московская пресса о ноте Чичерина 26-го октября все газеты обсуждала прямую в смелую ноту тов. Чичерина, обращенную к Вильсону. Беднота адресуется к Вильсону: «Пусть он прямо на весь мир заявят, чего он хочет от России. Пусть весь мир знает его точные планы грабителя и главаря нового мирового заговора буржуазии против народов рабочей России. Если Вильсон — миролюбец — он должен вывести союзные войска из России». «Коммунар» предвидит буржуазные возмущения. «Нам скажут, что наша нота написана в неслыханно грубых выражениях. Таким языком еще никогда не составлялись дипломатические документы… Так был, вероятно, возмущен турецкой султан, когда получил забористую, гордую «ноту» варваров-запорожцев. Что делать-то? Николай Последний тоже был возмущен, когда его сбросили с престола. Вильгельму тоже неприятно укладывать чемодан». Тонко иронизируют в «Известиях»: «Откровенность, с которой г. Вильсон разговаривает с Германским правительством, соблазнили и Советское правительство поговорить с ним по душе. Вильсон выдвинул от имени американского капитала план устройства всего мира. Территорию России населяет значительная часть человечества. Между Россией и Соединенными Штатами Америки существуют кое-какие сношения; они выражаются фактическим состоянием войны и служат, таким образом, пробным камнем для всего вильсоновского плана осчастливливания человечества… Г. Вильсон не может откровенно говорить с Советским правительством. Он Россию не победил еще и он знает великолепно, что он ее не скоро победит. Наша нота означает начало политического наступления против союзного капитала». Правда ставит точки над i: «Не даром Советская власть особой нотой допрашивает г. Вильсона собирается ли он прекратить свои насилия над Россией, если он так горячо возмущается в своих нотах немецким насилием. Это обращение будет обращением к международному пролетариату, в особенности к немецкому. Пусть он еще раз убедится в том, какова подкладка всех «демократических» правительств и каковы их цели». (Известия Пермского губернского исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов) Подготовил Евгений Новиков *Стилистика, орфография и пунктуация публикаций сохранены |

|

#9737

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2017/10/...imona-petlyury

26 октября 2017 10:47  26 октября 1927 года суд присяжных в Париже вынес оправдательный приговор 41-летнему анархисту Самуилу Шварцбарду, который 25 мая 1926 года застрелил Симона Петлюру, бывшего фактического диктатора Украины в 1918—1920 годах. Биография Шварцбарда была довольно бурной — он воевал во Французском легионе (1914−1917), а затем в большевистской бригаде Котовского (1919−1920). Однако после того, как бури мировых потрясений занесли его в Париж, анархист зажил тихо, зарабатывал ремонтом часов и литературным трудом. До тех пор, пока ему, потерявшему в еврейских погромах на Украине пятнадцать своих родственников, не стало известно, что неподалеку проживает «изверг». Симон Васильевич Петлюра поселился во Франции с 1924 года, жил в эмиграции хоть и скромно, но вполне открыто, так что выследить его не составило особого труда. 25 мая 1926 года на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина Шварцбард приблизился к разглядывавшему витрину Петлюре и удостоверившись по-украински, что перед ним в самом деле Симон Петлюра, трижды выстрелил в него из револьвера. Анархист не стал покидать место преступления — он спокойно дождался полицейских, сдал им оружие и объявил, что он только что застрелил убийцу. Петлюра скончался неподалёку, в благотворительном госпитале на улице Жакоб, через пятнадцать минут по прибытии. Суд над Шварцбардом начался через полтора года, 18 октября 1927 года, и получил широкую огласку. Поскольку подсудимый настаивал на том, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918−20 годов на Украине, то на его стороне оказались симпатии общества. За Шварцбарда публично вступились известные люди различных убеждений, в том числе философ Анри Бергсон, художник Марк Шагал, писатели Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький, физики Альберт Эйнштейн и Поль Ланжевен, политик Александр Керенский и другие. Вёл защиту известный французский адвокат Анри Торрес. Со стороны защиты выступило 126 свидетелей, подробно рассказавших об ужасах еврейских погромов на Украине при власти петлюровской Директории. Соратники и близкие Петлюры представили на процессе более 200 документов, свидетельствовавших, что Петлюра не только не поощрял антисемитизм, но и жёстко пресекал его проявления в своей армии. Однако они не были приняты во внимание, так как Торрес показал, что большинство из них были составлены после изгнания петлюровцев с Украины. 26 октября Шварцбард был оправдан большинством присяжных и незамедлительно освобождён из тюрьмы La Santé, в стенах которой он провёл полтора года предварительного следствия. Уже в том же 1927 году на родине Шварцбарда, в Бессарабии, на идише двумя изданиями вышла в свет книга репортажей о ходе процесса. |

|

#9738

|

||||

|

||||

|

https://topwar.ru/128037-chernomorsk...e-korabli.html

26 октября 2017 120 лет назад на юге России был основан завод, создававший широкий спектр кораблей и плавсредств от барж и понтонов до ТАКР и научно-исследовательского судна, обеспечивающего оперативное управление космическими аппаратами. История и судьба Черноморского судостроительного завода неразрывно связана с историей России. В газете «Южанин», выходящей в Николаеве, в субботнем номере от 11 (24) октября 1897 года была напечатана примечательная статья. В ней читателям сообщалось, что 9 (21) октября 1897 г. в городе произошло знаменательное событие. При большом стечении публики, большей частью именитой (среди которой выделялись городской голова Василий Андреевич Даценко и начальник Николаевского порта, представитель известной военно-морской династии, генерал-майор А. П. Перелешин), состоялся торжественный молебен и освящение комплекса заводских помещений Общества судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве, принадлежащих, как писала газета, анонимному обществу. После посещения цехов завода, некоторые из которых уже работали, был дан торжественный обед, где произносили здравицу за императора Николая II, а в честь бельгийского короля Леопольда II (анонимное общество базировалось на бельгийских капиталах) был исполнен гимн. Крупное предприятие, оснащенное по последнему слову тогдашней техники, было готово выполнять как государственные, так и частные заказы. Под текстом статьи сообщалось, что Общество судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве принимает заказы на изготовление различных плавсредств от шлюпок и барж до грузовых и пассажирских пароходов, железнодорожного оборудования, вагонов и локомотивов. Так начался долгий, нелегкий и славный путь одного из судостроительных гигантов Российской империи и Советского Союза, более известного как Черноморский судостроительный завод, давший нашему флоту сотни кораблей от буксиров до тяжелых авианесущих крейсеров. Верфь на юге империи 25 сентября 1895 г. в Брюсселе бельгийскими предпринимателями Франсуа и Орбаном было основано «Анонимное общество судостроительных, механических и литейных заводов в городе Николаеве». В том же 1895 г. на участке земли у реки Южный Буг в Николаеве, арендованном на 30 лет, началось возведение крупного завода. Первоначальный капитал общества составил 12 млн. бельгийских франков, или 4,5 млн. рублей. Место и страна были выбраны правлением общества не случайно. Россия в то время охотно впитывала в себя иностранные капиталы – русское правительство обещало бельгийским промышленникам всемерную поддержку. Кроме того, в 1891 г. был принят закон о взимании высоких пошлин на ввозимые из-за границы суда, что должно было стимулировать отечественную судостроительную промышленность. Правда, в 1898 г. на этот закон был введен 10-летний мораторий. Такая отсрочка была связана с ростом экспорта зерна и сырьевых продуктов и облегчением процедуры вывоза. Не последнюю роль сыграло и выгодное местоположение Николаева: в указанный период его порт занимал третье место в империи по грузообороту после Санкт-Петербурга и Одессы. Россия планировала интенсивно развивать не только коммерческое, но и военное кораблестроение в бассейне Черного моря, и бельгийские акционеры вполне разумно считали свой проект очень выгодным. Перспективная верфь должна была стать гораздо более оснащенной и производительной, чем существующее в городе Николаевское адмиралтейство. Функционировать предприятие, которое неофициально именовалось «Наваль» (от французского «морской»), или Французский завод, начало еще до своего официального открытия 9 (21) октября 1897 года. Позже данное название укоренилось и в официальной документации. Цеха завода располагались рационально и удачно: их возводили в один ряд, между собой они были связаны железнодорожной линией. По замыслу это должен был быть целый комплекс, включающий в себя судостроительную верфь с закрытым эллингом, машиностроительный завод, который изготавливает паровые машины и вспомогательные механизмы для строящихся кораблей, котельное и мостостроительное предприятия, вагоностроительный завод, чугуно-, бронзо- и сталелитейный завод, и кроме того, кузнечное производство. Паровоз производства завода «Наваль» 1910 г. В течение 1898 г. на уже функционирующее предприятие было нанято более 3 тыс. рабочих. К исходу первого отчетного года завод дал продукции на 2,8 млн. рублей. Территория «Наваля» превышала 50 гектаров. Из всех компонентов предприятия наиболее крупным и хорошо оснащенным был судостроительный. Крытый эллинг закончили возводить к 1900 году – это было впечатляющих размеров сооружение длиной 150 м, шириной 60 м и высотой 32 метра. Это позволяло вести в нем строительство двух эскадренных броненосцев или четырех кораблей меньшего водоизмещения. Крытый эллинг завода «Наваль» 1911 г. Для сборки орудийных башен возле котельно-мостового цеха был вырыт и забетонирован котлован глубиной 10 и диаметром 7 метров. Его обслуживал специально установленный электрический кран грузоподъемностью более 30 тонн. Кузнечные цеха располагали прессами в 900, 300 и 100 тонн. Вагонное предприятие способно было выпускать 72 вагона ежемесячно. Однако основной специализацией завода стало все-таки судостроение. XX век начинается Вскоре после начала своей деятельности, кроме выпуска иной различной продукции, «Наваль» включился в судостроительный поток Российской империи. В 1901 г. уже начато строительство собственных боевых кораблей. Это были 350-тонные миноносцы типа «Буйный» Балтийского завода – «Заветный» и «Завидный». Первоначально эти корабли должны были строиться в Санкт-Петербурге с последующим переходом на Черноморский флот. Однако в силу перегруженности балтийских верфей собственной продукцией, а также из-за слишком большой цены, запрашиваемой фирмой «В. Крейтон и К», было решено поручить постройку этих миноносцев «Навалю». Миноносец «Завидный» (350 тонн), спущенный на воду в 1903 г. Корабли были заложены в 1901 году, спущены на воду в 1903-м. В конце этого года корабли были приняты в состав Черноморского флота. Задержка в строительстве была вызвана в первую очередь несвоевременной поставкой технической документации и многочисленными переделками, осуществляемыми в ходе постройки. В 1902 г. «Наваль» получил контракт на строительство еще трех миноносцев по аналогичному проекту. Кроме того, завод должен был изготовить оборудование и механизмы для строящихся в Николаевском Адмиралтействе и Севастополе эскадренных броненосцев. Так для «Князя Потемкина Таврического» предполагалось изготовить башни главного калибра. Три миноносца, получившие наименования «Задорный», «Звонкий» и «Зоркий», были заложены в начале 1904 г. Если стапельный период их постройки не превышал 10 месяцев, то достройка и ходовые испытания, как и с первыми двумя, затянулись. Сыграли свою отрицательную роль несколько факторов: и задержки с поставками оборудования, и постоянные изменения, вносимые в проект, русско-японская война и революционные события. Поэтому миноносцы данной серии вступили в строй Черноморского флота только в 1904–1905 гг. Осенью 1905 года «Наваль» спустил на воду еще два интересных корабля. В начале XX века для защиты русских котиковых промыслов на Дальнем Востоке был объявлен конкурс на строительство двух охранных крейсеров, в чьи функции входила в первую очередь охота на многочисленных иностранных браконьеров. Пользуясь удаленностью русского Дальнего Востока от центра страны, многочисленные эффективные менеджеры с крайне упрощенным отношением к международному праву занимались хищническим истреблением ценного промыслового зверя в русских территориальных водах. «Японец под себя гребет, украсть британец рад, американец-браконьер – жадней их во сто крат», – так довольно самокритично запечатлел обстановку в своей «Балладе о трех котиколовах» Редьярд Киплинг. Конкурс, объявленный министерством земледелия и государственных имуществ, выиграл николаевский завод. Охранный крейсер «Командор Беринг» Построенные на «Навале» охранные крейсера «Командор Беринг» и «Лейтенант Дыдымов» имели водоизмещение около 400 тонн и были вооружены двумя 47-мм орудиями. После окончания русско-японской войны эти корабли отправились на Дальний Восток для службы по назначению. |

|

#9739

|

||||

|

||||

|

26 октября26 октября26 октября

|

|

#9740

|

||||

|

||||

|

https://polit.ru/news/2015/10/26/cantemir/

26 октября 2015, 00:00 Мемория Дмитрий Кантемир Дмитрий Кантемир 26 октября 1673 года родился государственный деятель и ученый Дмитрий Кантемир. Личное дело Дмитрий Кантемир (1673 – 1723) родился в селе Силиштень (ныне на территории Румынии). Отцом его был господарь Молдавии Константин Кантемир, матерью – Анна Бантыш, происходившая из древнего боярского рода. В ноябре 1688 года был отправлен в качестве заложника ко двору султана в Стамбул. Там учился в Патриаршей греко-латинской академии, изучил также арабский и турецкий языки. В 1691 году вернулся в Молдавию, где принял участие в осаде крепости Сороки, захваченной польскими войсками. В 1693 году после смерти отца был избран господарем Молдавии, но был у власти всего один месяц, так как его избрание не было утверждено турецким султаном. Он снова отправляется в Стамбул, уже в качестве дипломатического представителя Молдавии при султанском дворе. В это время он активно общается с греческими учеными и создает свои первые труды по философии и богословию: «Спор мудреца с миром или души с телом» (на молдавском и греческом языках), «Неописуемый образ священной науки» («Метафизика»). Тогда же Кантемир заводит связи с русскими дипломатами в Стамбуле, знакомится с послом Петром Толстым. В 1710 году султан делает Дмитрия Кантемира господарем Молдавии и дает ему поручение подготовить молдавские войска к войне с Россией. Но Кантемир к тому времени решил, что союз с Россией принесет Молдавии независимость от турок. Он послал в Россию с тайным поручением дипломата Штефана Луку. По итогам переговоров в 1711 году в Луцке Кантемир заключил договор с Петром I, о добровольном вхождении Молдавии в состав России на правах автономии и об установлении на ее территории наследственной монархии Кантемиров. Однако Прутский поход войск Петра I закончился неудачно, русские чудом избежал полного разгрома. После этого Дмитрий Кантемир с семьей и еще четырьмя тысячами подданных покинул Молдавию. Он поселился в России, где был пожалован титулом светлейшего князя, землями и имениями, домом в Москве и ежегодной пенсией в шесть тысяч рублей. В Персидском походе 1722 заведовал государственной канцелярией. По инициативе Кантемира организована специальная типография с арабским шрифтом, в которой опубликовано обращение Петра I к народам Кавказа и Персии. В перерывах между военными действиями предпринял ряд географических, исторических, археологических исследований, собирал материалы по истории Дагестана, изучал древние памятники Дербента. После окончания похода жил в своем имении Дмитровка, где умер 21 августа 1723 года. Чем знаменит В Молдавии и Румынии Дмитрия Кантемира почитают как борца за освобождение страны от турецкого ига. Он ясно сознавал, что собственными силами Молдавское княжество не сможет отстоять независимость. Поэтому Кантемир, взвесив взаимоотношения стран своего времени, пришел к выводу, что единственной силой, которая в состоянии сломить Османскую империю и освободить Молдавию, станет Россия, интересы которой в это время пришли в противоречие с интересами Турции, и военный конфликт между ними стал неизбежным. Однако надежды Кантемира оправдались только после его смерти. О чем надо знать Дмитрий Кантемир Дмитрий Кантемир был автором трудов в целом ряде наук, от философии до музыковедения. Знания о мусульманском Востоке, которые он приобрел в годы жизни в Стамбуле, позволили ему в последние годы создать труды, благодаря которым он стал основателем сразу нескольких направлений российского востоковедения: «Книга Систима или Состояние мухаммеданския религии», «История возвышения и упадка Османского двора» (в 1734 году вышла в Лондоне в английском переводе и вскоре была переведена и на другие европейские языки). Настоящей энциклопедией стало «Описание Молдавии», также истории родной страны посвящены «Хроника стародавности романо-молдо-влахов», «Жизнь Константина Кантемира» и «События в жизни Кантакузинов и Брынковянов». В 1703-1704 годах Дмитрий Кантемир написал музыкальный трактат, где изложил свои этические взгляды, а также, основываясь на арабском алфавите, дал нотную систему турецкой музыки. Прямая речь Румын по происхождению, не забывавший своей национальности, даже писавший книги на румынском языке, князь Димитрий был однако греком по образованию; хотя он знал по латыни и по италиански, однако учился он не в западных школах, а в Константинополе, в существовавшем там греческом училище, где еще сохранялись кое-какия школьныя предания старой Византии, искусно соединявшия наставление в истинах православной веры с изучением классических писателей языческой Греции. <…> Преклоняясь пред этими представителями греческой образованности и вращаясь в их среде, Кантемир усвоил себе то гордое самосознание, которое не покидало греков и под турецким игом. Подобно древним еллинам, презиравшим варваров, новые греки даже в период своего порабощения смотрели на турок свысока, благодаря тому, что успели сохранить за собою религиозную самостоятельность, а верность православию, от котораго они не отделяли своей национальности, поддерживала в них и стремление к независимости политической. Историк Леонид Майков 11 фактов о Дмитрии Кантемире При заключении мира первым условием турецкий визирь поставил выдачу Дмитрия Кантемира, на что Петр I ответил: «Я дал ему [Кантемиру] слово сберечь его и не изменю, лучше уступлю туркам землю до Курска: мне остается еще надежда возвратить ее, но нарушение слова невозвратимо». В 1714 году Дмитрий Кантемир был избран членом Берлинской академии наук. Вольтер называл труд Кантемира об Османской империи своей настольной книгой по Востоку. У Дмитрия Кантемира было две дочери и четыре сына. Младший его сын Антиох стал известным русским поэтом XVIII века. Дочь, Мария Кантемир, была любовницей Петра I и родила от него сына. Существовала вероятность, что она станет новой женой императора, но новорожденный мальчик умер. Похоронен Дмитрий Кантемир был в Москве, но в 1935 году по просьбе румынского правительства его останки были перенесены в Румынию. Ныне тело Дмитрия Кантемира покоится Трехсвятительском монастыре в городе Яссы. Среди владений, пожалованных Петром Дмитрию Кантемиру, было подмосковное село Черная Грязь, ныне музей-заповедник Царицыно. В 2014 году на территории музея поставлен памятник Кантемиру. Московские улица Кантемировская и станция метро «Кантемировская» названы не в честь Дмитрия Кантемира, а в честь Кантемировской танковой дивизии. В свою очередь дивизия получила название, отличившись в боях у поселка Кантемировка Воронежской области, которое действительно принадлежало Кантемиру. Однако, по совпадению, район станции «Кантемировская» прилегает к подмосковным землям вокруг села Черная Грязь, также принадлежавшего Кантемиру. В Молдавии в честь Дмитрия Кантемира назван город Кантемир и русский лицей в Кишиневе. В 2007 году президент Румынии Траян Бэсеску открыл в Стамбуле Музей Кантемира, находящийся в районе Фанар, в здании, где располагалось представительство Молдавского княжества при султанском дворе. В фильме «Петр Первый. Завещание» роль Дмитрия Кантемира сыграл Михаил Боярский. Материалы о Дмитрии Кантемире Статья о Дмитрии Кантемире в русской Википедии Статья о Дмитрии Кантемире в румынской Википедии Дмитрий Кантемир в проекте «Хронос» Дмитрий Кантемир «Описание Молдавии» |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |

|

|