|

|

#9351

|

||||

|

||||

|

https://kungurov.livejournal.com/244407.html

Пишет Алексей Кунгуров (kungurov) 2019-08-23 08:00:00 17585 31 мая 2019 г. косорукие мидовские фейкоделы через сливной бачок прикормленного Кремлем фонда «Историческая память», (принадлежит историку-проституту Дюкову), слили в Интернет сканы якобы оригиналов «секретных протоколов» Молотова-Риббентропа. Таким образом они прощупывали реакцию. Видимо, реакция масс-медиа их удовлетворила, и потому 20 августа на выставке «1939 год. Начало Второй мировой войны» они презентовали… (барабанная дробь)… бля, опять сканы! Обещали показать те самые оригиналы, найденные будто бы генералом Волкогоновым в 1992 г. в сверхсекретном архиве ЦК КПСС, и которые все эти годы никто не видел, и вот вам нате – любуйтесь на шедевры фотошопного искусства. Впрочем, накануне «Российская газета» устами некоей Лены Новоселовой оговорилась прям по Фрейду: «В выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция "1939 год. Начало Второй мировой войны". Она охватывает период с момента прекращения существования Чехословакии в марте 1939 года до нападения Германии на Польшу 1 сентября. Это более 300 документов, почти половина их них – подлинные». Половина – подлинные. Вторая половина, выходит, подделки? Те девочки, которых набрали работать в главный печатный орган Кремля, все никак не могут допетрить, что подлинными бывают только произведения искусства, а если речь о документах, то надо говорить не о подлиннике, а об оригинале. Дальше Новоселова совсем уж отожгла, назвав «главную архивную тайну ХХ столетия» - секретные протоколы к советско-германскому договору о ненападении – «источником многочисленных фейков». Ну, как бы, да, если положить «секретный протокол» в копировальный аппарат и нажать кнопку COPY, то оригинальный фейк станет источником многочисленных фейков. Примерно по такой технологии выставочный образец и был изготовлен, в чем легко убедиться даже по фото (см. вверху), сделанным обычным смартфоном. Один добрый человек, зная мой интерес к липовым секретным протоколам, специально сходил на выставку и прислал мне снимки. Смотрим на гвоздь программы – пресловутый «пакт Молотова-Риббентропа» от 23.VIII.39 в полном комплекте, то бишь сам договор и дополнительный секретный протокол. Первый вопрос, который возник у меня, можно сформулировать примерно так: шо за лажа? Совершенно очевидно, что перед нами не просто копия договора, а копия, снятая весьма халтурно. Во-первых, улетевшая за край листа подпись Риббентропа наводит на предположение, что мы имеем дело с кадрированным изображением. Но самое главное – в другом. В 2009 г. оригинал договора впервые показали по телевидению. Даже скришоты ужатого до безобразия mpeg-видео позволяют понять, что договор отпечатан на формате А3, который был согнут вдвое так, что получился как бы 4-страничный буклет формата А4, и на страницах 1 и 3 отпечатан текст договора. Сделано так было затем, чтобы не сшивать документ. А на выставке мы наблюдаем два отдельных листа А4, то есть речь априори не может идти об оригинале. Есть и другие признаки копирования. Например, «оригинал», демонстрируемый в выставочном зале на Большой Пироговской имеет артефакты (мелкие кляксы, которые дает грязный барабан цветного копира), которых мы не наблюдаем на скане того же «оригинала», представленного на электронной выставке. С секретным приложением та же фигня: он состоит из двух отдельных листов без следов сшивки, что уже есть непорядок. Однако это не суть важно. На глаз в любом случае не понять, имеем мы дело с машинописным листом или с цифровым изображением машинописи, отпечатанным на прецизионном струйном принтере. Тут даже лупа не поможет, потому что разрешение в 2800х1400 dpi дает детализацию, рассмотреть которую можно только под микроскопом. Тем более нет смысла разглядывать смартфонные фотки, сделанные через бликующее стекло витрины. Надеюсь, к следующему юбилею МИД выдаст усовершенствованные оригиналы «пакта», возможно, даже доведет их до идеала. И не будет пользоваться убитым цифровым копиром, а использует высокоточный принтер и специальную бумагу. Не экономьте на расходниках, ваяя «главную архивную тайну ХХ столетия»! Ниже идет текстовая обработка моего интервью YouTube-каналу STATION MARX, который сначала хотел выдать жареную протокольную тему к юбилею, потом, че-то передумал. Но не пропадать же добру? Раз кина не получилось, так читайте, кому интересно 80 лет назад, 23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении, который десятилетия спустя был заменен в историческом сознании масс неким тайным сговором двух диктаторских режимов. Сегодня пропаганда, как государственная, так и либеральная рассказывают нам о некоем пакте Молотова-Риббентропа. Кто-то может сказать: какая разница – пакт, договор, сговор, все же понимают, о чем идет речь. Нет, разница есть! Девять человек из десяти, кто вообще хоть отдаленно представляет, о чем идет речь, скажет, что пакт Молотова Риббентропа – соглашение между СССР и Германией, согласно которому эти страны поделили между собой сферы влияния в Восточной Европе, что послужило тригером Второй мировой войны. Теперь давайте прочитаем коротенький текст договора о ненападении от 23 августа 1939 г. и найдем там хоть намек на какой-то дележ территорий. Там ничего подобного нет. Продвинутая публика скажет: «Общеизвестно, что вместе с договором были подписаны секретные протоколы, в котором два диктаторских режима договорились совершить нападение на Польшу и распилить ее пополам. Только после этого Гитлер решился развязать войну 1 сентября 1939 г., которая 3 сентября со вступлением в нее Великобритании и Франции стала всеевропейской, а 5 декабря 1941 г. с момента атаки японцами американской базы Перл-Харбор приобрела характер мировой». Хорошо, допустим, что подобное соглашение действительно существовало. Давайте найдем убедительные подтверждения тому. Этот вопрос находится в компетенции исторической науки. Соответственно, именно профессиональные историки должны были превратить гипотезу о существовании секретных протоколов в установленный факт. У них для этого было 80 лет. Если до 1991 г. еще можно было ссылаться на то, что коммунистический режим надежно прячет в сверхсекретных архивах доказательства своих преступлений перед человечеством, то теперь эта отговорка не работает. Вообще-то было бы странным, если бы преступный коммунистический режим, якобы ответственный за развязывание самой кровавой войны в истории человечества, стал бережно хранить в архивах главную улику своей вины. Любой нормальный преступник не будет оставлять следов. Но для исторической науки это не должно быть препятствием в установлении истины. Ведь если преступление совершено, оно оставляет не только прямые улики, но и косвенные. А косвенные улики уничтожить крайне трудно. Например, убийца может надежно спрятать труп. Но он не скроет косвенное доказательство своей вины – данные биллинга сотового оператора покажут, что предполагаемый убийца и его жертва находились в одном месте в одно и то же время непосредственно перед тем, как было совершено злодеяние. Тут уж вопрос компетентности следственных органов – хватит у них профессионализма собрать неопровержимые в комплексе доказательства по делу, или нет. Любой криминалист скажет, что есть преступления нераскрытые, но идеальных преступлений не бывает – всегда остаются следы, часто такие, о котором преступник даже не догадывается. Так же и профессиональный историк всегда найдет косвенные подтверждения своей гипотезе, если она верна. А если она не верна, то профессионал, проанализировав собранные материалы, придет к выводу, что в действительности события разворачивались как-то иначе. Возникает новая версия, собирается более обширная доказательная база, проводится более тщательный анализ, делаются более близкие к истине выводы. Следовательно, если вы человек, интересующийся историей своей страны, вам будет очень любопытно прочитать серьезное научное исследование, такой жаркой темы, как как роль СССР в развязывании мировой войны. То есть, если сузить тему, вам должно быть интересно окунуться в тайну секретных протоколов. И тут мы сталкиваемся с чем-то совершенно необъяснимым. Ни один профессиональный историк не написал книги о секретных протоколах Молотова-Риббентропа. Ни один! Ни в России, ни за рубежом. Да, вскользь упоминают пресловутые протоколы многие, но никто не попытался детально исследовать столь перспективную тему. Вплотную подошла к теме протоколов германская исследовательница Ингеборг Фляйшхауэр (Fleischhauer I. Der Pakt: Hitler, Stalin und die Initiative der deutschen Diplomatie 1938–1939. Berlin, 1990). Но именно вплотную. Она досконально раскапывает предысторию заключения советско-германского договора о ненападении, описывает и миссию Канделаки, и противодействие ей со стороны наркома Литвинова. Но, как только доходит до 23 августа 39-го, то сухо сообщает, что вместе с договором, были подписаны секретные протоколы. И на этом точка, книжке конец. Никто не пытался защитить диссертацию по протоколам. Почему? Историографическая научная работа может опираться только на источники. В данном случае исследование материальной культура ничего не даст, археологи могут отдохнуть, нам нужны исключительно письменные источники. Вот и давайте пойдем в архивы, куда должен отправиться наш гипотетический исследователь. Боюсь, тут вас постигнет большое разочарование: источниковая база по секретным протоколам НУЛЕВАЯ. Вы не сможете увидеть ни сами секретные протоколы, ни документы, в которых бы советские и германские дипломаты цитировали их. Зато вы обнаружите массу документов, в которых обе стороны ссылаются на некие договоренности по сферам своих интересов (не о конкретном разделе сфер интересов, а именно на договоренности признавать и уважать заявленные интересы друг друга и мирно разрешать возникшие споры). Можно ли отождествить эти договоренности по сферам интересов с известным нам текстом секретных протоколов? Нет. Там речь идет совершенно о другом. И чем больше мы подобных косвенных упоминаний о негласных договоренностях обнаружим – тем с большей уверенностью можно говорить о том, что та филькина грамота, которую пропаганда выдает за «секретные протоколы», подписанные Молотовым и Риббентропом – фейк. Причем фейк туповатый, рассчитанный на самую невзыскательную публику. Возможно, вы удивитесь. Ведь таким же «общеизвестным» фактом, как и то, что протоколы были, является то, что они давно опубликованы и на Западе, и в СССР, и в РФ, введены в научный оборот, и потому нет никакой нужды реконструировать содержание документа, в существовании которого сомневаться не приходится. Я вам чисто по-еврейски отвечу вопросом на вопрос: где и когда была осуществлена научная публикация указанного документа, чтобы считать его существование установленным фактом? Упс, тут верующие в существование протоколов сразу скисают, уходят в несознанку, начинают истерить, переходить на личности или ссылаться на некую «общеизвестность», «доказанность», объявлять саму постановку вопроса происками маргинальной коспирологии и фричеством. А ведь это элементарный вопрос, ответ на который тоже дается элементарно. Так называемые «секретные протоколы» Молотова-Риббентропа (это целый документальный комплекс, а не два листочка текста) нигде, никогда и никем не вводились в научный оборот. Исключительно по этой причине профессиональные историки не проявляют ни малейшего интереса к теме секретных протоколов. Это же люди, руководствующиеся рациональными соображениями. Если они что-то пишут, то исключительно для того, чтобы это опубликовать в научном издании, получить за это гонорар, получить плюс в карму, повысить градус своей научной значимости, сделать карьеру, оправдать полученную зарплату и т. д. есть конечный продукт научной работы историка – научная публикация. Научная публикация должна опираться на научный аппарат – полное описание источниковой базы. А в деле о секретных протоколах эта источниковая база отсутствует – нет ни архивных документов, где бы упоминались, цитировались или интерпретировались «секретные протоколы», ни сами протоколы никогда не вводились в научный оборот. Если же невозможно написать монографию, снабдив ее соответствующим научным аппаратом, такая тема профессионального историка не интересует принципиально. Да, публиковались тексты «секретных протоколов» миллионы раз, начиная с весны 1946 г, однако профессиональный историк не может ссылаться ни на литовскую эмигрантскую газетку, выходящую в Канаде, ни на анонимную интернет-помойку. Историку нужна именно научная публикация. А научная публикация может быть осуществлена только со ссылкой на проверяемый источник. Но на Западе нет ни одного журнала, альманаха, сборника документов, где бы текст секретных протоколов публиковался со ссылкой на источник, да еще проверяемый. Впервые «секретный протокол» от 23 августа 1939 г. в виде фотокопий всплыл на Нюрнбергском процессе в марте 1946 г. Их зачем-то пытался приобщить к материалам дела адвокат Рудольфа Гесса Альфред Зайдль, хотя к Гессу это не имело ни малейшего отношения. Судья Лоуренс потребовал объяснить происхождение документа. Зайдль что-то промямлил про незнакомца, который ему их дал и быстро скрылся. Разумеется, суд отказал в приобщении к материалам дела непонятной фотокопии неизвестного происхождения. Однако Зайдль с маниакальным упорством пытался огласить текст протокола и даже допрашивал свидетелей, которые якобы видели своими глазами оригинал. Логическое объяснение этому бессмысленному с юридической точки зрения танцу с бубнами только одно – молодой адвокат пытался добиться внимания прессы. Несмотря на то, что судебный процесс освещали сотни мировых СМИ, никого эпатажная выходка Зайдля не заинтересовала. Второе явление миру «секретных протоколов» произошло в мае того же года в американской газете «Сент-Луис пост диспетч» (St. Louis Post-Dispatch). Разумеется, публикация в провинциальной американской газетке осталась незамеченной и никакого резонанса не имело. Через два года Госдепартаментом США был выпущен скандально известный сборник Нацистко-советские отношения 1939-1941 (Nazi-Soviet Relations 1939–1941. Washington, 1948), в котором и оказались опубликованы тексты всех известных нам «секретных протоколов» и другие дипломатические документы, касающиеся отношений двух стран. Публикация была сделана якобы по трофейным немецким документам, попавшим в руки союзников в 1945 г, изучением которых они занимались в Лондоне. Могут ли историки ссылаться на эту публикацию? Нет. Во-первых, все тексты были опубликованы анонимно, в переводе на английский и без ссылки на источник. Во-вторых… Собственно, первого уже достаточно, чтобы навсегда исключить чисто пропагандистское издание времен Холодной войны из числа источников, заслуживающих доверия. Напомню, что для научной публикации документа требуется указать ПРОВЕРЯЕМЫЙ источник. Именно поэтому ни в каких научных исследованиях на Западе, посвященных Второй мировой войне, ссылок на «секретные протоколы» Молотова-Риббентропа вы не найдете. Впрочем, для пропагандистских целей ничего подобного не требовалось. Вброшенные Госдепом в пропагандистский оборот материалы в годы Холодной войны особо не пригодились, серьезно к ним относились только в польско-прибалтийских эмигрантских кругах. На русском языке американский сборник выпущен в США в 1983 г. литовским эмигрантским издательством «Moksvo» под названием «СССР – Германия. 1939–1941. Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля 1939 г. по июль 1941 г.» (в качестве переводчика выступил известный беглый антисоветчик, «историк» Фельштинский). Кстати, именно с легкой руки Госдепа договор о ненападении превратился в пакт, которым он никогда не являлся. Поскольку изначально текст «секретного протокола» от 23 августа 1939 г., скорее всего был составлен на английском языке, его автор в преамбуле указал, что он является приложением к Non-aggression Pact. А когда его перекладывали на русский для изготовления фотокопий, переводчик добросовестно отнесся к работе и правильно указал название ключевого документа – договор о ненападении. Однако при подготовке издания «Нацистко-советские отношения 1939-1941» американцы прокололись – видать, использовали исходник на английском, где речь идет о пакте, а не русский «оригинал», изготовленный на его основе. В дальнейшем же Фельштинский делал обратный перевод на русский с английского текста из госдеповского сборника и потому Non-aggression Pact перевел как «пакт о ненападении», врезультате чего слово «пакт» накрепко приклеилось к «секретному протоколу» им. Молотова-Риббентропа. С тех пор словосочетание «пакт Молотова-Риббентропа» стало расхожим пропагандистским штампом. Если вы встретите его в «серьезной литературе», можете быть уверены – перед вами шлак. Совершенно не понятно, что имеют в виду авторы под пактом – то ли договор о ненападении, то ли секретные протоколы, то ли все это в комплексе. В итоге кто как хочет – тот так и трактует. Наконец, для «секретных протоколов» пробил золотой час. Миф стал достоянием широкой общественности в 1989 г., когда в Вильнюсе в издательстве «Mokslas» 100-тысячным тиражом была выпущена книжка «Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939 г.», являющаяся выжимкой из упомянутого выше госдеповского сборника в переводе Фельштинского. В данном издании присутствует предисловие на русском и литовском языке, подписанное директором Института истории партии при ЦК Компартии Литвы В. Кашаускене и заместителем директора Института истории АН Литовской ССР А. Эйдинтасом. В 1991 г. в издательстве «Московский рабочий» вышла та же самая книга под названием «Оглашению подлежит: СССР-Германия. 1939–1941. Документы и материалы». Разумеется, ни одна из упомянутых брошюрок не может быть отнесена к категории «официальный сборник документов». Это всего лишь русский перевод с английского перевода без малейшего намека на первоисточник. Этим и объясняется то, что за границей «секретным протоколам» не посвящено ни одной научной книги – тупо отсутствует объект изучения. Не может же серьезный исследователь ссылаться на анонимное госдеповское пропагандистское издание? Собственно, до 1986 г. вопрос о «секретных протоколах» был глубоко маргинальным и никакого политического, а тем более, научного значения не имел. Все изменилось с началом в СССР Перестройки. Не случайно именно в этот год был впервые 23 августа широко отмечен День черной ленты в память о демоническом пакте Молотова – Риббентропа. Вот перечень основных мест манифестаций: Нью-Йорк, Стокгольм, Лондон, Торонто, Сиэтл, Перт (Австралия). Всего акции в День черной ленты прошли в 21 зарубежном городе. Думаю, не стоит объяснять, что, когда по всему миру в один и тот же день проходят массовые манифестации в знак солидарности с маленькими балтийскими народами, томящимися под гнетом советской оккупации, стихийностью и случайностью это никак объяснить невозможно. Отчего-то 46 лет западная общественность совершенно не переживала по поводу свободы Балтии, и вдруг… Именно в прибалтийских республиках сильнее всего проявляются сепаратистские тенденции. Борцам за независимость нужна идеологическая база, и роль ее сыграли мифические «секретные протоколы». Первая публичная презентация «секретных протоколов» состоялась в Риге 2 июня 1988 г. на пленуме творческих союзов Латвии, где с незаявленным докладом о страшном злодеянии сталинского режима выступил придворный диссидент, коммунист с 40-летним стажем Маврик Вульфсон. Через день (будем считать это совпадением) в Литовской ССР под крылом КПСС, с благословения Политбюро ЦК и личном участии «архитетора перестройки Александра Яковлева создается движение за Перестройку «Саюдис» – самая мощная сепаратистская организация в Прибалтике, в дальнейшем приросшая боевой организацией. Упомянутая выше первая в СССР брошюрка, где опубликованы тексты «секретных протоколов» выпущена издательством, принадлежавшим ЦК компартии Литвы. Парадокс, но именно в Литве, которая была хоть и пассивным, но все же бенефициаром раздела Польши в 1939 г., яростнее всего осуждался сговор между двумя тоталитарными империями, этот раздел осуществившими. (Продолжение). |

|

#9352

|

||||

|

||||

|

https://kungurov.livejournal.com/244760.html

Пишет Алексей Кунгуров (kungurov) 2019-08-26 15:02:00 18215 Начало здесь. Парадокс, но именно в Литве, которая была хоть и пассивным, но все же бенефициаром раздела Польши в 1939 г., в Перестройку яростнее всего осуждался сговор между двумя тоталитарными империями, этот раздел осуществившими. В считанные месяцы население Литвы, Латвии и Эстонии, не подозревавшее о существовании «пакта Молотова-Риббентропа» свято уверовало в то, что их страны в 1939 г. стали жертвами чудовищного сговора. Поэтому долг всякого сознательного литовца (латыша, эстонца) бороться за независимость. Существование «секретных протоколов» становится объектом фанатичной веры для прибалтов и «демократической общественности» во всем Советском Союзе. Вера не требует никаких доказательств. Верующим нужно лишь ПРИЗНАНИЕ их правоты. Вот тут мы и подходим к ключевому моменту – переходу уже почти позабытого к середине 80-х мифа, опирающегося на единственный (!) анонимный антисоветский вброс, сделанный Госдепом США в период разгара Холодной войны, в разряд общепризнанного, общеизвестного факта. Не доказанного, не подтвержденного, а именно общеизвестного и официально признаваемого. История – продажная девка, обслуживающая интересы власти, и профессиональный историк, то есть историк на зарплате, всегда руководствуется политической конъюнктурой (генеральной линией партии, как говорили в советское время), а вовсе не жаждой познания. Во второй половине 80-х генеральную линию партии определял академик Яковлев Александр Николаевич, прораб Перестройки, серый кардинал Горбачева, американский шпион – каких только ярлыков на него не навешали. Ну, прямо скажем, академиком он был примерно такого же пошиба, каким сейчас является Рамзан Кадыров. Но в те годы звание «академик» вызывало у простого человека благоговейный трепет. Все, что исходит от академика, являлось истиной в последней инстанции. Тем более, если это прогрессивный и демократический академик, учившийся в Колумбийском университете в США. Как упомянуто выше, Яковлев, курировавший в Политбюро прибалтийские республики, лично участвовал в создании и раскрутке сепаратистских движений, он же занимался продвижением на выборах делегатов Съезда народных депутатов СССР. Так что ничего удивительного, что в главный союзный советский орган от Литвы, Латвии и Эстонии были избраны агрессивные антисоветчики и сепаратисты, включая упомянутого Маврика Вульфсона – первозвестника «секретных протоколов» в СССР. Так же не стоит удивляться тому, что в 1989 г. прибалты стали яростно требовать от Москвы признания и осуждения «сговора» между Сталиным и Гитлером, жертвами которого стали белые и пушистые прибалтийские «демократии». Я не шучу, диктаторские режимы в балтийских лимитрофах (наиболее фашистским он был в Латвии) совершенно серьезно стали именовать демократическими. Казалось бы, какое значение весной 1989 г. имеют эти чисто историграфические споры о событиях 50-летней давности? В тот момент этот вопрос внезапно приобрел колоссальное политическое значение. На 23 августа в прибалтийских республиках была запланирована колоссальная манифестация в знак протеста против «сговора» между коммунистическим СССР и нацистской Германией, в результате которого эти страны потеряли независимость. Естественным и однозначным требованием протестующих должно было стать требование восстановления государственного суверенитета. Акция Балтийский путь действительно состоялась, она стала самой массовой демонстрацией в истории человечества, занесенной в книгу рекордов Гинесса – около двух миллионов человек выстроились живой цепью от Вильнюса до Таллинна. Поскольку в мероприятии приняло участие до 25% населения трех республик, разумеется, предприятия в этот день бастовали. Но к сожалению для депутатов-сепаратистов перетянуть на свою сторону съездовское большинство пламенными речами с трибуны им не удалось. В мае было принято решение лишь о создании комиссии, которая изучит вопрос, доложит Съезду итоги своих изысканий и предложит проект резолюции. Я, думаю, вы совсем не удивитесь, если узнаете, что состояла эта комиссия исключительно из прибалтов-сепартистов и нескольких сочувствующих им демократов-антисоветчиков, а возглавил ее сам академик Яковлев. Я максимально досконально исследовал результаты работы этой комиссии и установил, что никакой работы она не осуществляла вообще. Подробности изложены в моей книге Пакт Молотова-Риббентропа. Тайна секретных протоколов, утомлять ими не буду. Как позднее признавали сами члены комиссии, даже итоговый доклад Яковлева о якобы проделанной работе был для них секретом, они не имели к нему ни малейшего отношения. Поэтому Александр Николаевич выступил как бы не с докладом комиссии, существовавшей лишь формально, а с неким «личным докладом». Не буду пересказывать его бредовую суть. Главный аргумент в пользу существования «секретных протоколов» был следующим: сами протоколы, дескать, не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах, однако, поскольку дальнейший ход истории развивался строго в соответствии с протоколами, значит они существовали, а потому следует их немедленно осудить за отход от ленинских принципов внешней политики. Логика просто потрясающая! Поставьте себя на место фальсификатора. Вам нужно состряпать задним числом документ, который выглядел бы правдоподобно. Что вы сделаете? Верно, опишете в нем свершившиеся события, после чего объявите неоспоримым доказательством подлинности этого артефакта, что последующая история человечества шла ровно по предписанному сценарию. В общем, невразумительный доклад Яковлева Съезд не убедил. Более того, многие депутаты, которые впервые в жизни услыхали про какой-то сговор между СССР и Германией, начали задавать крайне неудобные вопросы о непонятных криминалистическких и графологических (!!!) экспертизах, якобы проведенных по поручению комиссии: мол, что вы там исследовали в лаборатории, если протоколы не обнаружены? Голосование проходит не в пользу Яковлева, Съезд отклоняет предложенный им проект постановления, осуждающего сговор. Казалось бы, сепаратисты потерпели полное поражение. Не тут-то было! Яковлев добивается повторного голосования(!) по вопросу и на следующий день делает новый доклад, предоставив обнаруженные за ночь новые «доказательства» существования «секретных протоколов» - некую «служебную записку» Смирнова-Подцероба, якобы обнаруженную в МИДовском архиве, где речь идет о передаче в марте 1946 г. от одного помощника Молотова другому помощнику Молотова комплекта документов, в котором упомянуты подлинники «секретных протоколов». Я не сочиняю, именно слово и было употреблено много раз – «подлинники». Как будто в архиве министра могут храниться подделки. Судя по всему, авторы этого фейка не понимают основ делопроизводства, не знают, что в документообороте участвуют только оригиналы документов и заверенные копии. Вот и родили такой перл с «подлинниками». Но Съезд поверил Яковлеву (попробуй не поверь уважаемому академику!) и на основании сенсационной «записки» признал сговор фактом и проголосовал за осуждающее его постановление. Именно так состоялось политическое признание существования «секретных протоколов». Эпохальная записка Смирнова-Подцероба оказалась на поверку очень грубо сляпанной фальшивкой. Скорее всего, сам Яковлев ее ночью и сочинил. По сию пору никто ее не видел, и даже самые упоротые пропагандисты «секретных протоколов» ее не упоминают в качестве аргумента своей правоты. Как-то неудобно им упоминать «записку», датированную апрелем 1946 г. (даже без числа!!!), где упоминаются «секретные протоколы» от 23 августа 1939 г. и 14 не относящихся к делу документов, а через три дня газета «Известия» публикует репродукцию «служебной записки», и вдруг оказывается, что это не записка, а «акт», и в нем уже помимо «секретного протокола» возникли восемь документов, прямо относящихся к делу. Я насчитал более десятка признаков фальсификации яковлевской «служебной записки». Но это значения не имеет. Достаточно констатации того, что этот документ не существует. Кстати, в дальнейшем историки на зарплате забыли о громкой яковлевской сенсации и стали датировать передачу документов из секретариата Молотова октябрем 1952 г. Таким образом яковлевскую поделку явочным порядком признает фальшивой даже официальная, так сказать, наука. Просто теперь историки старательно обходят стороной мутную съездовскую эпопею и даже имя Яковлева стараются, по возможности, не упоминать. Правда, тупят они ничуть не меньше Яковлева. В октябре 1952 г. Молотов уже 3,5 года как был снят с поста министра, выведен из состава правительства и Политбюро и занимал совершенно номинальную должность руководителя Бюро Совета министров СССР по металлургии и геологии. В реальности передача дел и бумаг могла проходить исключительно в 1949 г. Тем не менее, именно Съезд народных депутатов внес главный вклад в утверждение мифа о секретных протоколах. Это было первое и ЕДИНСТВЕННОЕ на сей день официальное политическое решение, признающее существование «секретных протоколов» и осуждающее их. Да, сегодня дата 23 августа в ЕС и прибалтийских странах официально объявлена памятным Днем «черной ленты». В Литве эту дату уже без всякого стеснения 10 лет назад переименовали в День памяти жертв сталинизма и нацизма. Но основания у европейцев железобетонные: мол, вы, русские, сами официально признали и осудили нацистско-советский сговор и раздел Европы. Так что к ним, действительно, претензий у меня нет. Итак, политическое решение, необходимое сепаратистам, было принято в декабре 1989 г. В январе 1990 г. состоялась кровавая бойня у Вильнюсской телебашни, когда Москва силами армии пыталась подавить сторонников независимости Литвы. Кстати, как выяснилось через много лет, святые жертвы русской военщины на самом деле оказались убитыми боевиками «Саюдиса», но истина никого не интересовала тогда, не интересует она общественность и сегодня. В итоге 11 марта 1990 г. Верховный Совет Литовской ССР во главе с сексотом КГБ Витаутасом Ландсбергисом (на Съезде нардепов СССР он яростно драл глотку, убеждая признать и осудить «сговор») провозгласил независимость Литвы. Литва стала первой из союзных республик, объявившей независимость. Вскоре к ней присоединились Латвия, Эстония, Молдавия, Грузия. Де факто в 1991 г., когда в оставшейся части СССР проходил референдум о самосохранении, Советский Союз в своем прежнем виде уже не существовал, потеряв пять республик. На начальном этапе распада Союза «секретные протоколы» сыграли колоссальную роль – это был мощный идеологический таран, пробивший в днище советского государства первую брешь. Даже три бреши, если уж быть совсем точным. Однако на фальсификаторах шапка, что называется, горела. Поэтому в 1990-1992 гг. (даже после распада СССР!) историки на зарплате пытались любыми способами подятнуть под политическое решение о существовании «секретных протоколов» неопровержимую документальную базу. Возникла в этом и чисто утилитарная нужда. «Демократы» планировали провести судебный процесс о запрете коммунистической партии, и им нужны были исторические аргументы, свидетельствующие о преступном, людоедском характере коммунистической идеологии. Абсолютно все мероприятия по легализации «протоколов» связаны с именем академика Яковлева. В эти годы состоялся вброс в «научный оборот» через журналы и сборники документов неких чудом сохранившихся машинописных копий «секретных протоколов», обнаруженных, почему-то в несекретных (!) фондах архива МИД. Логика махинаторов была проста: раз есть копии в архиве – значит были и оригиналы. Смешно, но «машинописные копии» действительно существовали. Только это были не копии с оригиналов, о чем деликатно умалчивают фейкоделы, а перевод документов из госдеповского сборника 1948 г, выполненный ТАСС в том же году. Известно, что с содержанием книжицы ознакомились Молотов и Сталин. Был даже предпринят ответный идеологический удар – Совинформбюро выпустило сборник Фальсификаторы истории, в котором показывалось, что именно западные демократии последовательно, с самого прихода Гитлера к власти развязывали мировую войну (политика умиротворения Гитлера, Мюнхенский сговор и т.д.). Есть предположение, что гневное предисловие к сборнику написал лично Сталин. И вот эти самые машинописные листы ТАССовского перевода госдеповской брошюры, хранящиеся в несекретном фонде (а смысл было засекречивать?) были в 1991 г. объявлены копиями с оригинала на их основе на следующий год опубликованы в официальном сборнике Документы внешней политики СССР. Том XXII. Вроде бы, формально историки теперь могут считать «секретные протоколы» существующими. Но ссылаться на публикацию «машинописных копий» в научной статье или монографии, мягко говоря, несолидно. Поэтому пришлось фальсификаторам изобретать «оригинал», который чудесным образом был обретен в октябре 1992 г. якобы в сверхсекретном архиве ЦК КПСС в закрытом конверте №34. Казалось бы, такая сенсационная находка должна быть немедленно выставлена на всеобщее обозрение. Но… Тут начинают происходить такие чудеса, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Опубликованы сенсационные находки были в солидных журналах «Новая и новейшая история» и «Вопросы истории» в 1993 г., а рассекречены… только в 1995 г. При этом Яковлев в своих мемуарах запустил фейк о том, что представил сенсационную находку (еще не рассекреченную!) на некоей пресс-конференции в октябре 1992 г. по личной просьбе Ельцина. В дальнейшем версию о пресс-конференции были вынуждены публично поддерживать и те, кто в ней якобы участвовал, например, глава Росархива Рудольф Пихоя. Логично предположить, что если была пресс-конференция, то на ней присутствовала пресса. И столь громкая сенсация должна была стать новостью №1 в ближайших выпусках газет. Попробуйте прийти в библиотеку, взять подшивки газет за 29-31 октября 1992 г. и обнаружить хотя бы упоминание об этой пресс-конференции. Опять акцентрую внимание читателя, что научная публикация документа осуществляется со ссылкой на ПРОВЕРЯЕМЫЙ источник. Публикаторы в журналах дали ссылку на фонды Архива президента РФ. Но за 27 лет ни одному исследователю не удалось получить доступ к оригиналам «секретных протоколов», хотя пытались это сделать очень многие, в том числе и я. Более того, доступ к рассекреченному и опубликованному документу был закрыт даже для депутатов Госдумы, которым он был необходим для работы над договором с Литвой. То есть оригиналы как бы есть. Но их до сих пор никто не видел. Даже на выставке «1939 год. Начало Второй мировой войны» почему-то выставлены цветные копии, сделанные непонятно с чего. 31 мая 2019 г. был сделан очередной вброс – впервые были предъявлены цветные репродукции оригиналов «секретного протокола». Вопрос: а почему публикация не была осуществлена официально, так как принято в цивилизованном мире: в официальном издании со ссылкой на проверяемый источник? А потому, что в 1993 г. с публикацией в журналах фейкометчики лоханулись – указали ссылку на существующий архив, и потом десятилетиями вынуждены были изобретать основания для того, чтобы отказывать многочисленным исследователям в доступе к документам. Теперь же в эпоху интернета для пропагандистского вброса используются так называемые сливные бачки. Один из таких сливных бачков – Фонд «Историческая память», возглавляемый Александром Дюковым, который давно находится на зарплате у Кремля и готов за деньги отработать любой заказ. Вот, например, однажды он сочинил умопомрачительную историю о том, что за терактом на Дубровке в 2002 г. стояли западные спецслужбы. Сегодня тот же Дюков вбрасывает в массы новые шедевры фотошопного искусства. Как вы понимаете, задавать ему вопросы об источнике бессмысленно – он ссылается на другой сливной бачок – чисто виртуальный Институт внешнеполитических исследований и инициатив, который не имеет ни сотрудников, ни даже физического адреса, однако от его имени непонятно на какие деньги выпущен сборник Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала. Возглавляет этот, прости господи, институт телеведущая Вероника Крашенникова, подрабатывающая штатным «экспертом» на соловьевских ток-шоу. Вот для придания ей солидного статуса и был сочинен этот институт. В крашенинниковском сборнике эти самые «оригиналы» и были опубликованы, но без малейшего намека на источник. Сам же Дюков отчего-то утверждает, что документы предоставлены историко-документальным департаментом МИД. Это классическая уловка фальсификаторов, когда один мошенник ссылается на другого. Факт публикации чего-то там есть? Есть. Следовательно, можно говорить о самом факте публикации. Поэтому телеведущие могут высокомерно ухмыляться и заявлять: «Секретные протоколы давно опубликованы, отрицать их существование могут только конспирологи». Я, кстати, никогда не отрицал, что «секретные протоколы» есть, а лишь приводил множество признаков их фальсификации в период 1989-2019 гг. Вопрос не в том, есть они или нет, а в том, чем они являются. Я привел десятки доказательств их подложности, неоднократно уличил историков, причастных к их легализации, в махинациях и лжи. Хотелось бы услышать какие-то объяснения. Вместо этого пропагандисты, ходят по одному и тому же кругу, на любой мой неудобный вопрос по-еврейски отвечая встречным вопросом: «Как ты можешь сомневаться в том, что протоколы существуют, если на выставки показали их цветные копии?». Я не сомневаюсь, что вы способны сделать цветные картинки. Но объясните, как вы умудрились сделать ксерокопию секретных протоколов в 1949 г., когда в СССР не было ни одного копировального аппарата XEROX, да еще заверить ее рукой Молотова? Мало предъявить картинки, надо доказать то, что это настоящие документы. Этих доказательств, однако нет, а то, что пытаются выставить в качестве таковых, лишь доказывает подлог. Что любопытно, это уже не первый вброс «оригиналов» от имени внешнеполитического министерства РФ. Предыдущая попытка была предпринята через прокремлевского историка Алексея Исаева в 2012 г. и тоже со ссылкой на МИД. Будете смеяться, но оригинал-2012 сильно отличается от оригинала образа 2019 г. Причем на несуразность исаевского вброса я в публичной дискуссии ему указал. В этот раз были учтены и исправлены именно те, указанные мною недоработки. Можно еще долго приводить многочисленные свидетельства грубой фальсификкации документов, прямо или косвенно относящихся к делу о «секретных протоколах». Но я сегодня сознательно сужаю вопрос, пытаясь объяснить, почему во всем мире до сего дня нет ни одного научного исследования, посвященного скандальным «секретным протоколам». Их и не будет. Потому что ученый-исследователь не может ссылаться ни на публикацию «машинописных копий», ни на фейковую яковлевскую пресс-конференцию, ни на дюковско-исаевские интернет-сливы. Источниковая база нулевая. Но, собственно, именно в этом и заключается задача фальсификаторов. Если историки этот вопрос не исследуют, они предоставляют возможность пропаганде врать что угодно и как угодно, не боясь разоблачений. Ведь закон пропаганды таков: кто громче орет – тот перекрикивает всех других – тот, следовательно, и прав. Доходит до полнейшего идиотизма. Например, в 2009 г. руководитель музейного центра МИД Юрий Хильчевский заявил, что ему о «секретных протоколах» поведал живой к тому времени участник (!) исторического сговора Владимир Ерофеев. Ни его, ни журналиста «Российской газеты Владислава Воробьева не смутило то, что Ерофеев поступил на службу в МИД только в 1941 г., а в августе 1939 г. ему было 18 лет и он учился на втором курсе филфака Ленинградского госуниверситета. Сейчас наблюдается любопытный феномен интернет-пропаганды. Люди не будут читать толстые книжки, чтоб разобраться в каком-то вопросе. Зато они с охотой посмотрят ролик на YouTube, где какой-нибудь балабол разложит им все по полочкам за полчаса. Он будет нести голимую чушь, бред и словесный понос, но, если он испражняется с умным и уверенным выражением лица, ему будут верить. Вера – вот с чем совершенно невозможно спорить. Вчера чисто ради любопытства вбил в поисковой строке YouTube запрос «секретные протоколы» и в выдаче увидел просто гигантское количество пропагандистского шлака. Я, например, узнал про существование историка Егора Яковлева, который сообщил сенсацию: оказывается, оригинал «секретных протоколов» был обнаружен еще в советское время комиссией академика Яковлева, а писатель-конспиролог Алексей Кунгуров все врет (смотреть с 11:50). Вот если бы этот однофамилец прораба перестройки удосужился пролистать мою книжку, он имел шанс прочесть знаменитый доклад Яковлева на Съезде (я его полностью цитирую, как и стенограмму прений по этому докладу), где академик прямо заявляет: оригинал «секретных протоколов» не обнаружен. Ну и далее Егорка несет просто совершенно феерический бред: дескать, оригиналы «секретных протоколов» найдены академиком Яковлевым, но доступ профессиональных историков к ним закрыт, и поэтому их никто не видел, но в их существовании «профессиональный историк» не сомневается. У кого больше шансов сформировать общественное мнение? У меня, два года писавшего исследование, точнее, расследование о фальсификации «секретных протоколов» объемом в несколько сотен страниц, или у балаболки Яковлева, который несет пургу в качестве «эксперта» на популярных ютуб-каналах? Вопрос риторический. Пропаганда на три порядка превосходит науку в убедительности, а слепая вера неуязвима перед доводами обоснованной критики. Только смена политического режима изменит вектор пропаганды (и далеко не факт, что пропагандируемый канон будет ближе к истине). Пока же археология реальности является уделом маргиналов. |

|

#9353

|

|||

|

|||

|

https://volnodum.livejournal.com/3276481.html

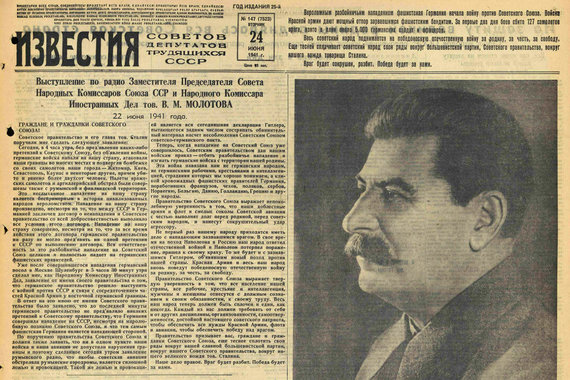

2019-08-23 17:35:00 23 августа исполняется 80 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками на 22 миролюбивых месяца. Гаус, Сталин, Риббентроп, Молотов после подписания пакта Гаус, Сталин, Риббентроп, Молотов после подписания пакта 23 августа исполняется 80 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом о разделе Польши и разграничении сфер интересов между СССР и "третьим рейхом" в случае "территориально-политического переустройства" балтийских государств. Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками на 22 месяца. "Миролюбивые" диктаторы Договор этот, как и подписанный 28 сентября между Советским Союзом и нацистской Германией "Договор о дружбе и границе", стали полной неожиданностью для всего мира, включая население СССР и "третьего рейха". Но Сталин и Гитлер (Adolf Hitler) готовились к нему фактически еще с 1938 года. Особенно торопился Гитлер: военную кампанию против Польши он хотел начать до осенних дождей и зимних холодов, а рисковать возможной войной на два фронта не хотел. Диктаторы явно симпатизировали друг другу. После подписания пакта Сталин поднял в Москве тост за здоровье "фюрера", а его нарком по иностранным делам Вячеслав Молотов на сессии Верховного Совета говорил о "миролюбии Гитлера" и назвал войну западных союзников против гитлеризма "бессмысленной и преступной". Позже он поехал в Берлин, где был сердечно принят Гитлером, Герингом (Hermann Göring) и Гессом (Rudolf Heß). Карта к секретному протоколу с подписями Сталина и Риббентропа Карта к секретному протоколу с подписями Сталина и Риббентропа Договор, как рассказывает, в частности в своей книге "Сталин - Гитлер: от пакта до войны" российский военный историк Юрий Басистов, был выгоден обоим режимам не только с политической, но и с экономической точки зрения. Меньше, чем за два года (с конца августа 1939 года до 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на СССР) Советский Союз поставил нацистской Германии 1 миллион тонн нефтепродуктов, 1,6 тонн зерна, никель, марганцевую и хромовую руду, фосфаты, лесоматериалы, другие материалы. В ответ СССР получил от "третьего рейха" военные самолеты, бомбардировочные прицелы, комплекты фугасных и осколочно-фугасных бомб, радиостанции, орудийные корабельные башни, пушки, различное промышленное оборудование и даже целый крейсер "Лютцов" (правда, не полностью укомплектованный). Кроме того, Советский Союз получил кредит в 200 миллионов рейхсмарок. Спустя всего неделю после заключения "пакта Гитлера-Сталина", как его принято называть в ФРГ, нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война, а еще через две недели и советские войска вступили на польскую территорию. Победоносная кампания завершилась "братанием" частей вермахта и Красной армии и совместным парадом в Бресте-на-Буге. На трибуне комбриг Кривошеин стоял рядом с генералом Гудерианом (Heinz Wilhelm Guderian), танковый корпус которого всего через два года почти дойдет до Москвы. Польша побеждена. У Гудериана и Кривошеина - прекрасное настроение Польша побеждена. У Гудериана и Кривошеина - прекрасное настроение Еще до прилета министра иностранных дел "третьего рейха" Иоахима фон Риббентропа (Joachim von Ribbentrop) в Москву в августе 1939 года был снят с поста наркома по иностранным делам СССР сторонник союза с западными демократическими странами и еврей по происхождению Максим Литвинов. Это был явный шаг навстречу "третьему рейху". В течение 22 "медовых месяцев" двух диктаторов в советской печати прекратились любые нападки на нацистов и исчезли карикатуры на их вождей. С экранов кинотеатров были сняты такие известные антифашистские фильмы, как "Профессор Мамлок" и "Семья Оппенгейм" (по роману Фейхтвангера), из театральных репертуаров исчезли все спектакли антифашистского содержания. НКВД обменивается с гестапо Еще одно странное "партнерство" существовало между НКВД и гестапо. По секретному соглашению, гитлеровской Германии предполагалось передать бывших граждан Германии и Австрии, которые находились на территории СССР и боролись против Гитлера. Несколько десятков антифашистов действительно были переданы в руки гестапо. Большинство из них погибло. Контекст Виктор Ерофеев: Как Гитлер и Сталин расширяли "жизненное пространство" 80 лет назад был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Поклонники Сталина считают его гениальным ходом вождя. Вот как оценивает этот договор писатель Виктор Ерофеев. (23.08.2019) Секретный протокол к пакту Молотова - Риббентропа: почему сенсации не случилось Комментарий: Пакт Молотова - Риббентропа - факт, признанный Москвой Известную немецкую коммунистку Маргарете Бубер–Нойман (Margarete Buber-Neumann), эмигрировавшую в середине 30-х годов в СССР и в 1937 году отправленную в карагандинские лагеря, вдруг препроводили под конвоем в вагон с зарешеченными купе, выдали консервы, хлеб, масло (небывалая роскошь по тем временам для заключенных), сигареты и повезли на Запад. Высадили в Бресте, где сдали с рук на руки эсэсовцам. Те отправили Маргарете Бубер-Нойман в Люблинскую тюрьму, а потом в концлагерь Равенсбрюк. Она выжила лишь чудом. Советские историки и государственные деятели замалчивали все эти факты. Вплоть до конца 1980-х годов отрицалось наличие секретного протокола о разделе Польши и Прибалтики. Молотов, умерший в 1986 году, также до конца жизни не признавался в том, что протокол(который он сам же подписал) существовал. Даже сегодня некоторые российские историки продолжают отстаивать сталинскую точку зрения, что пакт 1939 года носил "миролюбивый характер". На самом деле именно он дал толчок к началу Второй мировой войны, унесшей жизни миллионов людей. https://www.dw.com/ru/22-%D0%BC%D0%B...5exd7KFIoJgYLg |

|

#9354

|

|||

|

|||

|

https://nvo.ng.ru/history/2007-06-22/6_tanks.html

22.06.2007 00:00:00 Автор: полковник в отставке, член Военно-научного общества при Центральном культурном центре МО РФ. В «статистическом исследовании» под интригующим названием «Гриф секретности снят» под общей редакцией генерал-полковника Г.Ф.Кривошеева приведены количественные данные боевой техники, находившейся в вооруженных силах СССР и Германии и их соотношение. В отношении советских танков всех типов указываются цифры: действующая армия – 14,2 тыс. в военных округах и резерве ВГК – 8,4 тыс. При этом уточняется, что из этого количества в 14,2 тыс. в действующей армии нуждались в среднем ремонте 44% и в капитальном – 29% танков, поэтому полностью боеготовых танков в действующей армии было 3,8 тыс. единиц. Что касается Германии, то на советско-германском фронте указывается число 4,3 тыс., а поэтому соотношение танков в действующих армиях 1:1,1 в пользу Германии. При этом в «научном исследовании» Кривошеева нет ссылок на документы или методики получения этих абсурдных данных. В 1994 году коллективом Института военной истории МО РФ в результате многолетней работы был издан труд: «Боевой и численный состав Вооруженных Сил СССР в период Великой Отечественной войны: Статистический сборник № 1 (22 июня 1941 года)» 1994 г. Воениздат. В этом сборнике представлены результаты анализа ежемесячных донесений из войск, в том числе и на 1 июня 1941 года о качественном и количественном состоянии вооружений и военной техники, об укомплектованности войск личным составом, количестве армий, корпусов и многих других сведений. Эти данные полностью опровергают надуманные сведения, представленные в «научных исследованиях» авторов под руководством Кривошеева. Но Статистический сборник № 1 был издан всего в 25 экземплярах! В 2001 году его переиздали – 100 экземпляров, по существу, с грифом «для служебного пользования». Поэтому представляю количественные и качественные характеристики танков из «Сборника № 1» и сведений журналов боевых действий войсковых частей и соединений. ТАНКИ ГЕРМАНИИ «На 1 июня 1941 года в Германии количество всех танков и штурмовых орудий, принятых от заводов и переданных в войска действующей армии и армии резерва, а также в ведении управлений артиллерийского и технического снабжений составляло 5639 единиц. Из них танков T-I – 877, 35 (t) -187, T-II – 1072, огнеметных – 85, 38(t) – 754, T-III – 1440, T-IV – 517. Командирских – 330. Всего танков – 5362. Штурмовых орудий – 377. В действующей армии на Востоке на 22 июня 1941 года было всего танков (без огнеметных) 3332.» (Б. Мюллер-Гиллебранд. Справочник «Сухопутная армия Германии. 1933–1945»). Их типы и количество следующие: – T-I (два пулемета 7,92 мм) – около 180; – T-II (20 мм пушка, пулемет 7,92 мм) – 746; – 38(t) (37 мм пушка, 2 пулемета 7,92 мм) – 772; – T-III (37 мм или 50 мм пушка, 3 пулемета) – 965; – T-IV (75 мм короткоствольная пушка, два пулемета 7,92 мм) – 439 – командирских – 230. Французские трофейные танки не вписывались в немецкую структуру управления боем танковых дивизий, поэтому ни одного французского танка на вооружении танковых дивизий не было. А теперь проясним танковые войска союзников Германии (Финляндии, Словакии, Венгрии, Румынии и Италии), которые нашими публицистами акцентируются и учитываются, как значительные танковые силы. Самыми сильными были финны и румыны. В финской армии насчитывалось 86 танков. При этом основу танкового парка составляли трофейные советские устаревшие Т-26 и БТ, а также самоходные установки, созданные финнами на их базе. Кроме того, было несколько наших средних танков Т-28 последних годов выпуска (на них стояла длинноствольная 76,2 мм пушка и было усилено бронирование). На вооружении румынской танковой бригады в количестве 60 единиц были чешские танки LTvz35 и часть танков типа «Рено» 1920-х годов выпуска. Танковые дивизии Германии к осени 1939 года до нападения Германии на Польшу имели 6 танковых дивизий образца 1939 года и 4 легких пехотных дивизий, имеющих на вооружении танки. После преобразования легких пехотных дивизий в танковые на 1 апреля 1940 года (перед началом Западной кампании) было 10 танковых дивизий. Впервые были созданы танковые группы, вначале одна, а на втором этапе – три: Клейста, Гудериана, Гота. Этим достигалась важная для усиления силы удара концентрация танковых сил. При нападении на СССР были созданы четыре танковые группы (с декабря 1941 года стали именоваться «армиями»). Таким образом, военное командование Германии не на словах, а на деле претворило в жизнь теорию глубоких военных операций, в основу которых составили маневренные действия крупных танковых объединений. Но Гитлеру показалось недостаточным иметь 10 танковых дивизий, а поэтому началось формирование еще одиннадцати новых – с 11-й по 21-ю. Но для формирования новых дивизий танков в наличии не имелось, а поэтому было принято решение о том, что формирование осуществлять в основном за счет сокращения танковых частей 10 дивизий, т.е. сокращение количества таков в них. Так из всех 10 дивизий, имеющих по 2 танковых полка, один полк передавался во вновь созданную дивизию. В результате, если в кампании на Западе ядро танковой дивизии составляла танковая бригада из двух танковых полков, то теперь основу танковой дивизии составлял один танковый полк двух или трехбатальонного состава. 22 июня 1941 года на границе с СССР были сосредоточены 17 танковых дивизий. ТАНКИ СССР На 1 июня 1941 года в Красной Армии числилось более 25 000 танков. Исправными было 18 844 единицы. В июне 1941 года было произведено еще 305 танков. Типы танков и их количество, в скобках – исправные: – Т-35 (76 мм пушка, 2 пушки 45 мм, 5 пулеметов 7,62 мм) – 59 шт. (42 шт.) – КВ -1 (76 мм пушка, 4 пулемета 7,62 мм) – 412 шт. (410 шт.) – КВ -2 (152 мм гаубица, 4 пулемета 7,62 мм) – 135 шт. (134 шт.) – Т-28 (76 мм пушка, 4 пулемета 7,62 мм) – 442 шт. (292 шт.) – Т-34 (76 мм пушка, 2 пулемета 7,62 мм) – 1030 шт. (1029 шт.) – БТ -7М (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 704 шт. (688 шт.) – БТ-7 (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 4563 шт. (3791 шт.) – БТ-5 (45 мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 1688 шт. (1261 шт.) – БТ-2 (37мм пушка, 1 пулемет 7,62 мм) – 594 шт. (492 шт.) – Т-26 (45 мм пушка, 2 пулемета 7,62 мм) – 9998 шт. (8423 шт.) – Т-40 (2 пулемета 12,7 мм и 7,62 мм) – 160 шт. (159 шт.) – Т-38 (1 пулемет 7,62 мм) – 1129 шт. (733 шт.) – Т-37 (1 пулемет 7,62 мм) – 2331 шт. (1483 шт.) – Т-27 (1 пулемет 7,62 мм) – 2376 шт. (1060 шт.) – Су-5 (1 пушка 76 мм) – 28 шт. (16 шт.) Итого: 25 621 танк, имеющийся на учете, из них 19 997 исправных (боеготовых) более 78%. Но здесь еще нет нескольких тысяч бронеавтомобилей, вооруженных пушками 45 мм калибра. В июне 1939 года специально созданная комиссия под председательством заместителя наркома обороны Е.А.Кулика приступила к пересмотру организационно-штатной структуры войск, в том числе и бронетанковых. Это решение утвердил Главный военный совет. Вместо 4 корпусов было решено иметь в военное время 42 танковые бригады. Таким образом была перечеркнута предыдущая многолетняя работа по освоению войсками опыта руководства крупными механизированными объединениями, в частности мехкорпусами, в соответствии с принятой ранее теорией ведения глубокого боя. Прошло всего шесть месяцев после расформирования танковых корпусов, как Наркомат обороны «на основании указаний Сталина», исследовав результаты боевых действий немецких танковых и моторизованных корпусов на Западе, вернулся к пересмотру принятого недавно решения о танковых (механизированных) корпусах. 9 июня 1940 года нарком обороны утвердил план формирования новых мехкорпусов со специальным штатом. В 1940 году было сформировано 9 мехкорпусов. В состав нового мехкорпуса входили две танковые и одна моторизованная дивизии. В танковой дивизии – два танковых, мотострелковый и артиллерийский полки, танков – 375 единиц. Моторизованная дивизия имела в своем составе танковый, два мотострелковых и артиллерийский полки, танков – 275 единиц. Таким образом, в целом мехкорпус должен был иметь 1031 танк. Кроме 9 мехкорпусов, были сформированы 2 отдельные танковые дивизии. Но девяти мехкорпусов командованию РККА показалось мало. Вместо полного оснащения существующих в феврале 1941 г. Генеральный штаб разработал еще более широкий план формирования новых бронетанковых и механизированных войск, предусмотрев создание еще 21 корпуса (позже формирование одного мехкорпуса было отменено). И с апреля 1941 года началось их формирование. Для укомплектования 29 мехкорпусов и 2 отдельных дивизий требовалось создать 61 танковую дивизию (по 2 дивизии на корпус). Дивизии полагалось: личного состава – 11 343 человека, танков 375. В моторизованной дивизии мехкорпуса было 2 мотострелковых полка, танковый полк (275 танков) и пушечно-артиллерийский полк, а также отдельный истребительно-противотанковый дивизион (30 пушек 45 мм калибра). Кроме того, танки имелись в кавалерийских дивизиях (полк), а отдельные танковые батальоны – в воздушно-десантных войсках. Полностью укомплектовать до штатной численности все 29 мехкорпусов к июню 1941 года не удалось. Об этом как ярчайшем доказательстве нашей «неготовности к войне» громко трубили историки из ведомства агитпропа, скрывая истинные масштабы бронетанковых войск РККА. Поэтому, в создавшихся условиях все мехкорпуса были разделены на 19 «боевых», 7 «сокращенных» и 3 «сокращенных второй очереди». К концу 1941 года планировалось иметь в составе мехкорпусов и 2 отдельных танковых дивизий 18 804 танка, в том числе 16 655 танков в «боевых мехкорпусах». При этом среднее количество танков (877) мехкорпуса равнялось или превосходило среднее количество танков (817) немецкой танковой группы. Уже к 22 февраля 1941 года в составе мехкорпусов числилось 14 684 танка. Запланированный до конца года прирост численности на 4120 единиц был значительно меньше реального производства, составившего в 1941 году 6590 танков (в том числе 1358 – КВ; 3014 – Т-34; 277 – Т-40 и других типов (Т-50, Т-60). Для сравнения отметим, что Германия (на которую «работала вся Европа») в 1941 году произвела только 3256 танков (в том числе 243 – Т-II; 1713 – T-III; 480 – T– IV; 698 – 38(t) и 132 командирских (Мюллер-Гиллебранд «Справочник»). СРАВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Имея достоверные исходные данные о количестве и типах танков, проведем сравнительный анализ противостоящих танковых группировок РККА и вермахта на июнь 1941 года. Исходя из их функционального назначения и боевых характеристик, условно разделим все танки на 4 категории: «танкетки», «легкие танки», «артиллерийские танки», «средние танки». Начнем анализ танков из противостоящих немецкой 1-й танковой группы генерал-полковника фон Клейста группы армии «ЮГ» и советских механизированных корпусов Киевского ОВО (Юго-Восточного фронта) и ОдВО (Южного фронта). К «танкеткам» 1-й танковой группы из общего количества танков 799 единиц отнесем 8 танков Т-I; 217 T-II и все 65 командирских. С этими танками вермахта, а конкретнее – немецкими «пушечными» танками T-II будем сравнивать наш устаревший, снятый к началу войны с производства Т-26. Хотя толщина брони танка T-II в 2 раза больше, чем у танка Т-26, он от этого не превратился в танк с противоснарядным бронированием. Пушка советского танка Т-26 типа 20К 45 мм калибра уверенно пробивала такую броню на дальности 1200 м, в то время как снаряд 20 мм пушки KwK-30 сохраняет необходимую пробиваемость только на дальности 300-500 м. Такое сочетание параметров брони и вооружения позволяло советскому танку при грамотном его использовании практически безнаказанно расстреливать немецкие танки, что подтверждалось в боях в Испании. Танк T-II был негодным и для выполнения основной задачи – уничтожения огневых средств и живой силы противника, поскольку снарядик 20 мм пушки был совершенно не эффективен для выполнения этой задачи. Для поражения цели требовалось прямое попадание, как от винтовочной пули. В то же время под нашу пушку был разработан «нормальный» осколочно-фугасный снаряд весом 1,4 кг. Таким снарядом поражались цели типа пулеметное гнездо, минометная батарея, бревенчатый блиндаж и др. Теперь о количестве. Против 280 «танкеток» 1-й танковой группы вермахта в десяти мехкорпусах Юго-Западного и Южного фронтов было боеготовых 1501 танк Т-26 из 1873 числившихся на учете. Соотношение численности танков этой категории составляет 1:5,3 в пользу советских танков. Кроме того, на 1 июня 1941 года в Киевском ОВО и Одесском ВО числилось более 421 единиц плавающих танков Т-37 и Т-38 с пулеметным вооружением, а также 111 новых плавающих танков Т-40, вооруженных крупнокалиберным пулеметом ДШК 12,7 мм калибра и пулеметом 7,62 мм калибра. Дальше рассмотрим сравнительные боевые характеристики второй категории – «легких танков». К ним отнесем все танки вермахта, вооруженные пушкой 37 мм калибра и пулеметами. Это танки немецкого производства T-III серий D, E, F и танки чешского производства 35(t) и 38(t). В 1-й танковой группе на вооружении пяти танковых дивизий танков чешского производства не было, а танков T-III указанных выше серий было 162. С советской стороны примем для сравнительного анализа легкие танки БТ-7 и БТ-7 М. По параметрам «броня, подвижность и вооружение» наши «легкие танки» БТ-7, по меньшей мере, по двум не уступают немецким «тройкам», а чешские танки по всем параметрам значительно превосходят. Лобовая броня толщиной в 30 мм танкам T-III указанных серий, так же как танкам T-II, не обеспечивала противоснарядную защиту. Наш танк с 45 мм пушкой мог поражать немецкий танк на километровой дальности, оставаясь при этом в относительной безопасности. Что касается подвижности и запаса хода, танки БТ-7 (7М) были лучшими в мире. Осколочный снаряд (610 г) танковой пушки фирмы «Шкода» 37 мм калибра был в 2 раза меньше снаряда советской пушки 20К, что обуславливало значительно меньшее поражающее действие по пехоте. Что касается действия по бронецелям, пушки 37мм калибра были малоэффективными (в немецких войсках их прозвали «армейскими дверными колотушками»). Боеспособных танков «легкой категории» в мехкорпусах Киевского ОВО на 1 июня 1941 года было 994 БТ-7 и 192 БТ-7М, а в Одесском ВО – 150 БТ-7 и 167 БТ-7М. Общее количество исправных «легких танков» серий БТ двух округов равнялось 1503 (из 1970 – на учете), что составляло численное соотношение 1:9,1 в пользу советских войск. Итак, в категории «легких танков» советские войска на Южном ТВД обладали огромным количественным перевесом при некотором качественном превосходстве. Далее рассмотрим категорию «танков артиллерийских», которые предназначались для максимального приближения к противнику мощного огневого воздействия по живой силе и боевым средствам. Танки артиллерийской поддержки пехоты изначально не предназначались для борьбы с себе подобными целями. Отличительной особенностью танков этой категории являлись короткоствольные пушки (у танка T-IV длина ствола в калибрах L равна 24), начальная скорость снаряда которых и, следовательно, пробиваемость этих орудий была весьма низкой (45 мм советская пушка 20К превосходила по бронепробиваемости 75 мм немецкую пушку танка T-IV на всех дистанциях). Для борьбы с пехотой наш танк Т-28 (благодаря наличию двух отдельных пулеметных башен) был вооружен лучше. Кроме того, некоторая часть танков Т-28 последних годов выпуска была вооружена более длинноствольными пушками и экранирована дополнительными бронеплитами толщиной 20–30 мм. Аналогичная модернизация в части усиления брони происходила и с немецкими танками (танки T-IV первых серий А, В, С и др. имели броню лоб – 30 мм, борт – 20 мм). Что касается короткоствольной пушки, то ее замена на длинноствольную (L 43) произошла только в апреле 1942 года. Широкие гусеницы советского танка Т-28 обеспечивали ему лучшую проходимость. В целом, по всей совокупности тактико-технических характеристик эти танки были равнозначными. В составе 1-й танковой группы вермахта танков артиллерийской поддержки T-IV было ровно 100 единиц: по 20 танков в дивизии. На вооружении мехкорпусов Киевского ОВОЗ по состоянию на 1 июня 1941 года числилось боеготовых 171 танк Т-28 (из 191 на учете) и 42 исправных пятибашенных гиганта Т-35, вооруженных одной пушкой 76 мм калибра, двумя пушками 45 мм калибра и пулеметами. В Одесском военном округе имелось около 10 танков Т-28. Итого на Южном ТВД было более 213 исправных «артиллерийских танков», т. е. в два раза больше немецких. САМЫЕ ЛУЧШИЕ Рассмотрим, наконец, самое лучшее, что было на вооружение танковых дивизий вермахта и танковых дивизий РККА на 22 июня 1941 года, условно включенных в категорию «средних танков». «Самые лучшие» определил не автор данной статьи, а государственная комиссия (из полсотни инженеров, конструкторов и разведчиков), которая под руководством наркома Тевосян трижды в 1939–1941 годах подробно ознакомилась с состоянием немецкого танкового производства и из всего увиденного отобрала для закупки только единственный танк марки T-III. Самым лучшим танк T-III серий H и J стал благодаря двум обстоятельствам: новой 50 мм пушки KwK-38 и лобовой броне корпуса толщиной 50 мм. Все остальные типы танков наших специалистов не заинтересовали. Кстати, под прикрытием договора о дружбе были закуплены: «Мессершмитт-109» – 5 штук; «Мессершмитт-110» – 6 штук; 2 штуки «Юнкерс-88»; 2 штуки «Дорнье-215»; один новейший экспериментальный «Мессершмитт-209»; батарея 105 мм зенитных пушек; чертежи новейшего самого крупного в мире линкора «Бисмарк»; танковые радиостанции; прицелы для бомбометания с пикирования и много других систем вооружения и военной техники. И только один немецкий танк одного типа. Этот танк на советском полигоне был всесторонне изучен и испытан стрельбой по бронецелям. Поэтому наше военно-политическое руководство прекрасно было осведомлено об уровне немецких танков и состоянии танковой промышленности Германии в целом. В Красной Армии «самым лучшим» из категории «средних танков» был танк Т-34. По всем показателям – подвижности, бронезащите, вооружению танк Т-34 превосходил самый лучший на июнь 1941 года немецкий танк T-III серий H и J. Длинноствольная 76 мм пушка Ф-34 пробивала любую броню самых защищенных немецких танков на дистанции 1000–1200 метров. В то же время ни один танк вермахта не мог поразить «тридцатьчетверку» даже с 500 метров. А мощный дизель обеспечивал не только быстроходность и относительную пожаробезопасность, но и позволял на одной заправке пройти более 300 км. Самую полную и квалифицированную оценку советскому танку Т-34 дал немецкий генерал Б. Мюллер-Гиллебранд: «Появление танка Т-34 было неприятной неожиданностью, поскольку благодаря своей скорости, высокой проходимости, усиленной бронезащите, вооружению и, главным образом, наличию удлиненной 76 мм пушки, обладавшей повышенной меткостью стрельбы и пробивной способностью снарядов на большой, до сих пор считавшейся недостижимой дистанции, представлял собой совершенно новый тип танкового оружия. Немецкие пехотные дивизии хотя и располагали каждая в общей сложности 60–80 противотанковыми пушками и имели достаточное количество других противотанковых средств, но при калибре орудий 37 мм они почти не оказывали поражающего действия на «тридцатьчетверки». Вводимая на вооружение немецких войск в это время 50 мм противотанковая пушка была также недостаточно эффективным средством┘» И далее он пишет: «Появление танков Т-34 в корне изменило тактику действий танковых войск. Если до сих пор к конструкции танка и его вооружении предъявлялись определенные требования, в частности подавлять пехоту и поддерживающие пехоту средства, то теперь в качестве главной задачи выдвигалось требование на максимальной дальности поражать вражеские танки, с тем чтобы создать предпосылки для последующего успеха в бою». Подобные отзывы делают и другие генералы вермахта. А теперь о количестве: в 1-й танковой группе «средних танков» T-III серий H и J было 255 штук. В мехкорпусах Юго-Западного фронта было 555 танков Т-34, а Южного – еще 50 (всего 605 танков Т-34). Но в Красной Армии с декабря 1939 года находился на вооружении тяжелый танк КВ. Советский 48-тонный танк КВ-1, имея лобовую броню в 95 мм (башня – 100 мм), а бортовую – 75 мм, был неуязвим для танков и самых лучших немецких противотанковых пушек. Единственным средством борьбы с ним были немногочисленные немецкие зенитные пушки 88 мм калибра со спецснарядом. Форсированный дизель В-2К развивал мощность 600 л.с., обеспечивающий скорость 35 км/час. Пушка Ф-34 76 мм калибра могла летом 1941 года расстреливать любые немецкие танки на любых дистанциях под любым углом стрельбы. Танки КВ до 22 июня 1941 года выпускались в двух модификациях: КВ-1 с пушкой 76 мм калибра и 52-тонные КВ-2 с гаубицей 152 мм калибра. С началом войны производство танков КВ-2 было прекращено. В танковых дивизиях вермахта тяжелых танков не было. Ни одного! В мехкорпусах Юго-Западного фронта на 22 июня 1941 года было 277 исправных танков КВ-1 и КВ-2, а Южного фронта – 10 штук. Всего 280 единиц. В виду отсутствия у вермахта тяжелых танков, будем их сравнивать с самыми лучшими немецкими танками T-III серий H и J, которые реально несравнимы! Итак, против 255 самых лучших немецких танков 1-й танковой группы фон Клейста в мехкорпусах Киевского ОВО и Одесского ВО на 22 июня 1941 года было 605 танков Т-34 и 280 тяжелых танков КВ-1 и КВ-2, всего 885 танков, что превышало общее количество (799) немецких танков всех типов 1-й танковой группы, включая устаревшие танки T-I c пулеметным вооружением, TII с пушкой 22 мм калибра, T-III c пушкой 37 мм калибра и «командирские». Итак, на июнь месяц 1941 года, против 799 танков 1-й танковой группы вермахта, состоящих на вооружении пяти танковых дивизий (в немецких моторизованных дивизиях танков не было) противостояло двадцать советских танковых и одиннадцать моторизованных дивизий, имеющих на своем вооружении 5997 боеготовых танков. Так где же это пресловутое количественное и качественное превосходство немецких танков над советскими, о котором более шестидесяти лет лгут даже маститые доктора и академики – «знатоки» начального периода войны? О каком «5–6-кратном превосходстве в местах прорыва» вспоминал в своих мемуарах Г.К.Жуков? К началу второго дня войны, еще практически не сделав ни одного выстрела, ударная группировка из советских мехкорпусов (15-го МК г. Броды, 4-го МК г. Львов, 8-го МК г. Дрогобич), насчитывающая в своем составе более двух с половиной тысяч танков, в том числе 720 танков Т-34 и КВ, оказалась в тылу немецких передовых частей. Наступление во фланг и тыл прорвавшихся немецких войск, включая и удар на Люблин в соответствии с Директивой № 3, могло коренным образом изменить положение на всем Юго-Западном фронте. Но этого, к сожалению, не произошло... |

|

#9355

|

|||

|

|||

|

|

|

#9356

|

|||

|

|||

|

http://www.stoletie.ru/territoriya_i...rmahta_900.htm

Об одной из попыток Лондона сорвать подписание советско-германского Пакта о ненападении 23.08.2019 Советско-германский Пакт о ненападении опрокинул британские планы насчет вовлечения СССР в войну с Германией в 1939 году. Лондон, как известно, предпринимал всевозможные усилия для трансформации германского вторжения в Польшу в войну Германии и ее союзников с СССР. Причем эти «комбинации», будучи совместными с Берлином, распространялись в том году и на Эстонию, уже сориентированную на Германию, - путем провоцирования ее военного конфликта с СССР именно в канун Пакта Молотова-Риббентропа. С тем, чтобы под предлогом защиты Эстонии ввести туда нацистские войска и, вместо этого Пакта, спровоцировать германо-советскую войну... Среди прибалтийских стран весной—летом 1939 года наиболее разнузданной была антисоветская политика Эстонии. Это обстоятельство стремились использовать в своих интересах и Берлин, и Лондон. Провокации с эстонской стороны стали обычным явлением с середины августа. Так, советский участок границы вблизи г. Гдов на северном побережье Чудского озера («Северного Байкала») 20 августа подвергся длительному обстрелу из станковых пулеметов и стрелкового оружия. Но эстонский МИД не принял ноту протеста советского НКИД, заявив, что инцидент требует дополнительного расследования. Эстония, напомним, претендовала с начала 1920-х гг. и до осени 1939-го не только на всё восточное побережье Чудского озера на Псковщине и на ряд прибрежных районов (восточнее реки Наровы) Ленинградской области, сопредельных с Эстонией, но также почти на все советские острова в Финском заливе. Намерения Таллина подогревались не только Берлином, но и Лондоном. Есть и такая версия — чтобы, спровоцировав масштабный советский ответ, вызвать военные действия рейха против СССР и, таким образом, сорвать означенный Пакт. Эстонская разведка в середине 1930-х практически стала филиалом германской. В этой связи характерны показания Г. Пиккенброка, начальника отдела Абвер-I, данные в советской контрразведке 25 февраля 1946 г.: «Разведка Эстонии имела с нами очень тесные связи. Мы постоянно оказывали ей финансовую и техническую помощь. Ее начальник полковник Маазинг ежегодно приезжал к нам. Деятельность эстонской разведки была направлена исключительно против СССР». Тем временем глава эстонского МИД К. Сельтер 25 мая 1939 г. заявил в парламенте, что «Великобритания не возражает против заключения германо-эстонского Пакта о ненападении, но выступает против советско-эстонского союза». Британских опровержений не последовало. Дальше — больше. 19 июня в ходе встречи британского и эстонского послов в Москве, У. Сидса и А. Рэя, последний заявил, что «в случае войны Германии против СССР Эстония выступит на стороне Германии». Вскоре, к последней декаде августа, эстонские войска с артиллерией — заметим, в основном германской, — были придвинуты к границе с СССР. А незадолго до этого в Эстонии принимается закон о продлении срока воинской службы с 12 до 18 месяцев. Удивительно, но именно 23 августа в отчете полпреда СССР в Таллине К. Никитина в НКИД отмечено, что эстонские власти «позволяют резкие антисоветские выпады по поводу советских гарантий безопасности, якобы навязываемых прибалтийским странам вопреки их желаниям». Полпред, обосновано считая, что «власти Эстонии провоцируют войну с СССР на стороне рейха», отметил также, эти власти «тайно подстрекались Англией к пропуску немецких войск через эстонскую территорию». Можно предположить, что возможности такого «транзита» закулисно обсуждались эмиссарами Берлина и Лондона, по крайней мере, летом 1939-го. Впоследствии К. Никитин высказал предположение, что «транзитными» немецкими войсками в Эстонии планировалось, посредством их провокаций на ее границе с СССР, сорвать советско-германский Пакт. Или как минимум добиться советского согласия на нацистскую оккупацию всей тогдашней Польши. То есть, чтобы расположить германские войска вплотную к Великим Лукам, Минску, Житомиру, невдалеке от Киева и Винницы... В донесении британского посольства своему МИД от 10 июля 1939 года говорится: «Известно о склонностях Эстонии к прогерманской ориентации. К этому явно расположены военные, деловые круги. Правительство Эстонии способствует таким настроениям, принимая множество германских официальных лиц, включая Канариса (начальник абвера), Бентевила (полковник абвера), военных фон Клейста, Бёминга и т. п. лиц». 7 июня 1939 г. в Берлине был подписан германо-эстонский Пакт о ненападении на 10 лет. Данный Пакт предусматривал оказание взаимоподдержки при угрозе безопасности этих стран или агрессии против них с третьей стороны. Вскоре после этого Пакта генерал-лейтенант Н.Реэк, глава эстонского генштаба, заявил германском посольстве в Таллине, что «Эстония может помочь Германии контролировать Балтийское море, в том числе путем минирования Финского залива». А до этого, на празднование 50-летия Гитлера (20 апреля) был направлен из Эстонии именно Н. Реэк. В их краткой беседе отмечалось, что германо-эстонское сотрудничество будет активно развиваться по всем направлениям. В записке экспертов главе германского МИД И. фон Риббентропу от 2 мая 1939 г. указывалось: «В случае войны нейтралитет прибалтийских стран для нас так же важен, как и нейтралитет Бельгии и Голландии; когда-то позже, если это нас устроит, мы нарушим этот нейтралитет». Но подписание Договора о ненападения между СССР и Германией поставил в тупик всю антисоветскую политику Таллина. Провокация не удалась. Берлин предпочел подписать Пакт с СССР, не доверяя британским «комбинациям». Уже в сентябре 1939-го Эстония заключила договор о взаимопомощи с СССР, предусматривавший, в том числе, размещение советских военных баз на ее территории. Как говорят, быстро переобулась в воздухе... Потом, с приходом гитлеровцев, сделала это еще раз, а потом опять… В общем, это было бы их, эстонцев, сугубо внутренним делом, если бы это не касалось нас. На фото: начальник генштаба Эстонии Н. Реэк приветствует Гитлера на его 50-летии (апрель1939 г.) Специально для «Столетия» |

|

#9357

|

|||

|

|||

|

http://www.stoletie.ru/territoriya_i...pobeda_423.htm