|

|

#5371

|

||||

|

||||

|

|

|

#5372

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/dayhist/2017-05-17/16_6989_day.html

17.05.2017 00:01:00  Начало XX века. В России время художественного авангарда. И вот парадокс: одно из самых ярких (хотя и не самых эпатажных) его объединений называлось подчеркнуто тривиально – «Мир искусства». Родившаяся 17 мая 1871 года художница Анна Остроумова-Лебедева (ум. 1955), его активная участница, писала петербургские виды. Как убежище для таких, как она. Анна Остроумова-Лебедева. Фото 1921 года  Бывают книги вечно актуальные, а бывают такие, которые, пережив забвение, возвращаются на передний план. Так получилось с многотомным трудом о нашей истории, который написал Сергей Соловьев (1820–1879). Объяснение вроде бы очевидно: «История СССР», «История КПСС» и прочие подобные издания вышли из употребления. Но что стали искать у Соловьева? Да логику истории. У него были источники во всей доступной полноте, да. И при этом характер взгляда, когда считается, что народ – это как бы коллективная личность, движимая инстинктами. Обложка книги «История России с древнейших времен». Издательство АСТ |

|

#5373

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/russkoshvedska...iya-24874.html

16 мая 2016, 00:00 Русские победы, История Еще одна попытка России прорваться на Балтику  Осада Риги в 1656 году. Гравюра XVII века 17 мая 1656 года началась очередная русско-шведская война — отец будущего императора Петра первым попытался сделать то, что позже удастся его сыну Седьмая по счету война России и Швеции, объявленная 17 (7 по старому стилю) мая 1656 года, начиналась в совершенно особенных геополитических условиях. До этого наша страна два года вела успешную войну с Польшей за земли Украины и Белоруссии. Но в 1655 году центральную Польшу, от Варшавы до Кракова, решительно и быстро захватила армия шведского короля Карла X. Большинство польских магнатов и шляхты признало власть победоносного монарха Швеции. Литовские магнаты, ранее потерпевшие поражение от русских войск в Белоруссии, тоже подписали унию с Карлом X. Возникла реальная опасность, что вместо ослабленной Речи Посполитой отныне России будет противостоять объединенное государство Швеции и Польши. Швеция в то время была главным производителем железа в Европе, на эту мощную материальную база опиралась опытная шведская армия, тогда по праву считавшаяся лучшей на континенте. Польша же в то время, не уступая России по численности населения, была главным поставщиком хлеба в Европе. Соединенные вместе ресурсы Швеции и Польши могли образовать крайне опасную для России сверхдержаву, простиравшуюся от Карелии до Румынии. В этих условиях русское правительство царя Алексея Михайловича, второго монарха их династии Романовых и будущего отца Петра I, решило не дожидаться создания шведско-польского гегемона, а нанести шведам упреждающий удар, пока основные силы армии Карла X заняты в центральной Польше. Так весной 1656 года началось приготовление к войне. Решено было нанести сразу три удара, способных вернуть России надежный выход на Балтику. Основные силы русской армии, находившиеся тогда под Смоленском, недавно отбитом у поляков, должны были на построенных речных судах спуститься по течению Западной Двины и взять штурмом Ригу, принадлежавшую тогда шведам. Вторая русская армия должна была занять вражеские крепости на реке Неве — древний русский Орешек, захваченный шведами в 1612 году во время Смуты, и крепость Ниеншанц на месте современного Петербурга. Третья армия от Пскова наступала на территорию Эстонии, чтобы вернуть древний русский город Юрьев (ныне эстонский Тарту, а в XVII столетии — шведский Дорпат, Дерпт). Война началась успешно. Летом 1656 года наступавшие русские войска взяли Динабург (ныне латвийский Даугавпилс) и в конце августа осадили Ригу. Однако захватить этот крупный торговый центр на Балтике тогда не удалось – подвели датские союзники. В Москве надеялись, что враждующая со шведами Дания отправить свой флот, чтобы надёжно блокировать Ригу с моря. Но датчане на помощь не пришли, а у России тогда еще не было своего Балтийского флота. Не сумев полностью блокировать осажденную Ригу, которой присылали по морю из Швеции подкрепления, и опасаясь возникшей в соседних районах чумы, русские войска осенью 1656 года отступили от города на восток. Но на территории современной Эстонии наши отряды сумели захватить Юрьев и окрестные замки бывших рыцарей Ливонского ордена, ставших шведскими дворянами. На реке Неве русские отряды совместно с восставшими православными из карельских крестьян, заняли устье реки, где через полвека возникнет Петербург, и осадили крепость Орешек, которую шведы именовали Нотебург. Обеспокоенный успехами русских шведский король Карл X в следующем 1657 году попытался перейти в контрнаступление. Шведское войско даже вторглось на территорию Псковской земли, но было отброшено обратно. Казалось, что у России, ещё за полвека до Петра I, появился шанс вернуться на берега Балтийского моря. Однако в ход войны вновь вмешались геополитические факторы. Пока русские не без успеха воевали со шведами в Прибалтике и Карелии, сумели оправиться поляки, воспользовавшись отвлечением главных сил России и Швеции. Кстати, Польшу тогда спасла украинская ныне Галиция, когда Львов стал аналогом Нижнего Новгорода в русскую Смуту — именно там было собрано шляхетское ополчение, освободившее в итоге Польшу от власти шведов. Но, едва освободившись от шведской опасности, польские шляхтичи тут же ринулись продолжать войну с Россией, чтобы вернуть украинские земли и отбитый нашими войсками Смоленск. Одновременно на южных границах России активизировались крымские и ногайские татары, угрожавшие набегами на только что построенную нашими предками «Большую засечную черту». И вдобавок ко всем этим сложностям, мир со шведами заключила Дания, что позволило королю Карлу X перебросить дополнительные подкрепления в Прибалтику. В этих условиях правительство царя Алексея Михайловича, чтобы избежать войны на три фронта (с поляками, шведами и крымскими татарами), решило пойти на мирные переговоры со Швецией. Второй царь из династии Романовых, прозванный «Тишайшим», в противоположность своему сыну, будущему императору Петру I, вообще отличался осторожностью и стремлением избегать непрогнозируемых рисков. В итоге мирных переговоров был подтверждён, выражаясь языком международной дипломатии, status quo — Россия и Швеция вернулись к довоенному положению владений и границ в Прибалтике. Однако русско-шведская война 1656-58 годов, хотя и не привела к утверждению России на берегах Балтики, но всё же стала важной геополитической победой нашей страны. Нанесенный вовремя удар по шведам, не позволил Стокгольму полностью подчинить себе Польшу и создать опасную для России гигантскую сверхдержаву. В итоге буквально через полвека, уже при Петре I, наша страна не только вернула себе выход к Балтийскому морю, но и сумела обыграть поодиночке и Швецию и Польшу в многовековом соперничестве за доминирование в Восточной Европе и Прибалтике. |

|

#5374

|

||||

|

||||

17 мая 1727 скончалась императрица Екатерина I (урожденная Марта Скавронская, дочь прибалтийского крестьянина)  17 мая 1911 родился физик Щелкин – один из 14 трижды Героев соцтруда. Все 3 его Звезды – секретные  17 мая 1820 родился историк Соловьев. 12 детей, 29 томов. Ректор Московского университета, учитель Александра III  17 мая 1877 взяв турецкую крепость Ардаган, русские потеряли убитыми 73 человек – в 26 раз меньше, чем турки  17 мая 2007, 10 лет назад, акт об объединении Русской православной церкви (РПЦ и РПЦЗ). «Христос посреде нас!»  17 мая 1801 в Санкт-Петербурге открыт памятник Суворову – первый в России памятник некоронованной особе Последний раз редактировалось История. РФ; 18.05.2017 в 14:03. |

|

#5375

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/don...ovskoi-stachki

17 мая 2017  Донбасс – разрушитель и созидатель страны. К 130-летию Юзовской стачки Сегодня в прошлом Почему вместо миллиардных траншей с прошлого года Киев получил только победу на Евровидении? Есть версия: Украина, окончательно оставшись без Донбасса, просто потеряла смысл для внешних игроков. В этом нет ничего нового: ключевая роль региона была хорошо известна ещё в XIX веке, а в XX он использовался как для разрушения государства, так и для его сборки. Сегодня, когда мы справляем 130-летие начала забастовочного движения в Донбассе, стоит поговорить о странообразующих и страноликвидирующих возможностях промышленных регионов. «Там, на шахте угольной…» Юзовка (от фамилии Джона Юза – промышленника, купившего в 1869 году концессию на поставку рельсов для развития ж/д сети в Российской империи) росла быстро. Уже в 1870 году на месте нынешнего Донецка существовал посёлок в полторы сотни жителей, через 17 лет его население выросло примерно до 7 тыс. Градообразующие предприятия – металлургический завод (сегодняшний ДМЗ) и шахты. Взаимоотношения администрации и рабочих были вполне привычными для конца XIX века: задержки зарплаты на несколько месяцев, штрафы, накрутка цен в заводских и шахтных лавках, тяжёлые условия труда – в общем, почти как в песне поётся. Очередная размолвка с менеджментом случилась из-за годовой индексации заработной платы – добавили меньше, чем обычно. После чего 1500 шахтёров и персонала шахт не вышли на работу, потребовав вернуть всё как было. Через два дня стало известно, что участников забастовки решено уволить. Участники, вооружившись орудиями труда, направились к администрации. На штурм или чтобы просто обозначить серьёзность требований, – этого мы уже не узнаем. Вооружённые мастера-англичане разогнали шахтёров, а на следующий день в Юзовку прибыли солдаты. Аресты, суды, кого-то уволили. Зато обошлось без жертв. Да и результат можно считать удовлетворительным. Тем, кто остался работать, прибавили зарплату, да и платить её стали регулярнее. Большинство подобных случаев похожи друг на друга. Первое, что вспоминается сходу – Ленский расстрел, о котором мы уже писали. В силу своей резонансности он имел общероссийское значение. Юзовская же стачка осталась, скорее, событием локальным. С другой стороны, именно Юг России в начале XX века стал одним из важнейших центров развития рабочего движения. И это логично: масштаб Ленского прииска и промышленного региона несопоставим. Донбасс как точка сборки В 1903 году здесь начал работу Фёдор Сергеев (более известен как революционер Артём). Во время событий 1905 года Сергеев был уже не в Донбассе, однако и без его личного участия подготовленное забастовочное движение обеспечило двухмесячную всеобщую забастовку рабочих и шахтёров Юзовки, а также городов будущей Донецкой агломерации. А в декабре – даже вооружённое восстание в Горловке. Однако не только революционная активность рабочих и шахтёров делала Донбасс особым регионом в рабочем поясе России. Он им и без того был. И некоторое время акционерам заводов и шахт это было известно лучше, чем самим революционерам. Улыбка истории: съезд горнопромышленников Юга России (своего рода отраслевой союз для защиты общих интересов) проделал огромную предварительную работу по созданию Донецко-Криворожской республики (ДКР). Разумеется, горнопромышленники ничего такого не хотели. Они исключительно по своим причинам добивались, чтобы Донецко-Криворожский промышленный регион по возможности существовал как единая административная единица. Большевики эту идею позаимствовали и создали такую единицу в 1918 году. УНР на это очень обиделась, однако даже с помощью немецких войск надолго вернуть Донбасс не смогла. Сегодня решение о ликвидации ДКР и прирезке её территории (а территория большая – почти весь Юго-Восток Украины по дуге от Харькова до Херсона) в пользу УССР часто критикуется. С позиций сегодняшнего дня критика, конечно, уместна. Однако в 1919 году логика была иная. Промышленники в царской России всё понимали верно: Донбасско-Криворожский бассейн – это стержень, вокруг которого собираются все прочие территории Украины. Убираешь стержень – получается аморфная масса. Поэтому точно так же, как в начале века Донбасс был стержнем революционной борьбы Юга России, в начале 1920-х годов этот промышленный регион назначили точкой сборки УССР а через неё – и всего зарождающегося Союза. Второго такого региона не было, он (Кузбасс) появился только по итогам первой пятилетки. Донбасс как один из ликвидаторов СССР... Раз удобно собирать, удобно и разрушать. Одна из точек отсчёта конца нашей большой родины – шахтёрские забастовки Кузбасса, перекинувшиеся затем на Донбасс (1989-1990). Началось всё с требований ликвидировать дефицит товаров первой необходимости в шахтёрских регионах, после чего претензии плавно перешли в политическую плоскость, вплоть до отмены пункта о руководящей и направляющей роли КПСС в Конституции. Конкретно в УССР шахтёрские забастовки стали прологом к принятию закона «Об экономической самостоятельности УССР». Прологом, а не причиной, поскольку спустя четверть века после тех событий их участники (в частности, об этом говорил председатель Совмина СССР Николай Рыжков, занимавший этот пост в 1985-1991 годах) открыто утверждают: дефицит был искусственным, созданным в т..ч для раскачки наиболее важных регионов страны – таких, как Донбасс; был только средством для перевода недовольства из экономической области в политическую с последующим продавливанием нужных решений (вроде экономической самостоятельности республик). При этом истинные причины экономического сепаратизма камуфлировались народными волнениями. ...и Украины Свою образующую, стержневую роль Донбассу пришлось продемонстрировать ещё раз, уже в наше время. Вообще, для донецкой политической элиты стало хорошем тоном вспоминать о наследии ДКР сразу, как только в Киеве они получали по носу. Так было и в 2004, и в 2014 годах. Плохо только, что к этому наследию они относились как к дежурному пафосу, не понимая, что есть вещи, которые нужно либо делать до конца, либо не делать вовсе. Поэтому сегодня никакой донецкой политической элиты больше нет, а есть политэмигранты разной степени потрёпанности. А из всего наследия ДКР Киеву противостоят половина Донецкой и Луганской областей (Донецкая и Луганская народные республики соответственно). С другой стороны, даже этой малости хватило, чтобы превратить пост-евромайданную Украину в аморфный набор областей, в котором комплексно посыпался и доход от экспорта, и тарифы на электроэнергию и промпроизводство, от этих тарифов зависящее. Отраслевой союз промышленников, отстаивавший необходимость единства этого промышленного региона более 100 лет назад, снова оказался прав. *** Донбасс для нас в своём историческом опыте и текущем состоянии – несколько полезных урок государственности. Первый. Понятие «экономический суверенитет» на самом деле очень предметно: вот такие промышленные регионы, их наличие и количество – это и есть экономический суверенитет. Индустриализация и создание новых таких регионов – это укрепление экономического суверенитета (ликвидация либо запустение, соответственно, – ослабление). Второй. Стабильность государства, его сборка или, наоборот, его разрушение – не всегда столичное дело. Вернее так. Жизнь сосредоточена в столицах только в тех странах, где больше жизни быть негде, а единственным стратегическим ресурсом являются налоги и центр их распределения. Тогда получается переворот или майдан. Россия же, как показывает история, держится на стержневых промышленных регионах. Таких, как Донбасс, – чем их больше, тем лучше. А вот опора они государственности или её могильщики – это и есть выбор государственной политики. |

|

#5376

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/05/17/lenkov/

17 мая 2017, 00:01 Мемория  Александр Сергеевич Леньков 17 мая 1943 года родился Александр Леньков, актер театра и кино Личное дело Александр Сергеевич Леньков (1943—2014) родился в городе Рассказово Тамбовской области в семье инженера-ракетчика и учительницы математики. Родители были из Москвы, «рожать в деревне» захотела мама будущего артиста. Вскоре она вернулась в столицу, где Леньковы жили в коммуналке на семь семей. «Мама, студентка пединститута, поехала рожать меня в деревню, как сейчас отправляются в Италию, Испанию, если есть деньги. Так что я деревенского происхождения, правда, через месяц мама привезла меня обратно в Москву. Отец инженер, всю жизнь работал на каком-то секретном предприятии, связанном с ракетостроением», — вспоминал Леньков. Его школа находилась рядом с Театром им. Моссовета, из которого однажды пришли в поисках мальчика для спектакля. Вскоре Александр появился в роли сына уборщицы в постановке «Студент третьего курса», затем сыграл сына миллионерши в «Краже». На первые заработанные деньги купил кинокамеру, на которую снимал друзей, школу и даже мультфильмы под маркой «Леньфильм». После окончания школы мечтал поступить во ВГИК, однако передумал, увидев объявление о наборе в студию Юрия Завадского при Театре им. Моссовета. В 1965 году окончил студию и был принят в труппу театра. С 1964 начал сниматься в кино, первыми фильмами стали «Дайте жалобную книгу» и «Ключи от неба». Много позднее сыграл нескладных мужчин-холостяков в фильмах «Зимняя вишня» и «Маленькая Вера». Признавался, что очень любит «Зимнюю вишню»: «Помню, как мы работали с режиссером Игорем Федоровичем Масленниковым, придумали сначала моему Вениамину внешний вид — дядечка с тубой в руках, это почти биография. Потом эпизод, когда он с домашними тапочками приходит к героине, чтобы поселиться, — еще одна черточка, так и собирали по деталькам». С будущей супругой Еленой познакомился еще в школе, в пятом классе. Они поженились, когда артист был на втором курсе театральной студии. В 1969 году у пары родилась дочь Екатерина. «Жену зовут Лена, Елена Николаевна, — рассказывал Леньков. — Мы познакомились очень давно, я был влюблен в ее сестру школьником. И вот я пришел к этой сестре, а там — девушка младше на три года. Она мне так понравилась, что вот мы всю жизнь вместе. Лена мудро относится к моей профессии, понимает, что я люблю ее. А сама она — химик. Когда институт, где она работала, лопнул, Лена пошла, зная отлично компьютеры и язык, в одну фирму. Я понимал, что фирма занимается какими-то очень уж фирменными делами. И я учил ее: если будет перестрелка, то ложись, мол, лицом на стол, руками голову прикрывай, а лучше лезь под стол. Как в фильмах, знаете? И почти такая история с ней и случилась — она оказалась в эпицентре разборок этих братков. Потом я видел по телевизору людей, которые были в этом задействованы, что их разыскивали органы». Несколько лет озвучивал Андрея Азбучкина в радиопередаче для детей «Веселая азбука», а также героев мультфильмов. Преподавал в ВГИКе, в который когда-то не поступил. Начиная с 2001 года передачи «КОАПП» и «Тушите свет» с участием актера получили три премии ТЭФИ. Александр Леньков умер 21 апреля 2014 года от рака желудка. Последние полгода лечился в больнице. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Чем знаменит  Александр Леньков Леньков всю жизнь проработал в Театре им. Моссовета, где сыграл в спектаклях «Василий Теркин» (заглавная роль), «Чайка» (Дорн), «Двенадцатая ночь» (сэр Тоби), «Эдит Пиаф» (Жак), «Братья Карамазовы» (Николай Парфенович) и многих других. Среди последних работ в театре — Зюзи в «Мужчинах по выходным», Ферапонт в «Трех сестрах», Илико в постановке «Я, бабушка, Илико и Илларион». Артист снялся в более 80 кинофильмах, в основном исполнял роли второго плана. Известность ему принесли комедии «Дайте жалобную книгу», «Ключи от неба», «Весенние хлопоты». Запомнился также участием в детских фильмах («Магия черная и белая», «Отроки во вселенной», «Тайна Снежной королевы»). О чем надо знать В 1990-е годы артист озвучивал диснеевские мультсериалы. Его голосом говорит Пятачок в «Новых приключениях Винни Пуха» (1988—1991), Дейл в «Чип и Дейл спешат на помощь» (1989—1992). Помимо этого он озвучил несколько героев компьютерных игр, а в 2000—2007 годах — Буквоежку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Участвовал в записи большого количества аудиокниг, главным образом, детских. В начале 2000-х годов был Степаном Капустой в юмористической программе «Тушите свет» Льва Новоженова, участвовал в радиопостановках. Прямая речь: О театре и балете: «Скучно смотреть на мою трудовую книжку. Ведь там — только одна запись. Что я работаю здесь с 1965 года. А ведь однажды чуть было не ушел в… балет, — неожиданно признался актер. — После моей роли До-ре-ми в спектакле "Король-Фанфарон" мне поступило предложение перейти в Большой театр! Я ночами не спал — все думал. Но в итоге остался в родных стенах». О пиве и Раневской: «Я как-то понял, что я попал, когда шел в театр и нес — сегодня сложно представить, как трудно тогда было их достать — три бутылки пива. Предвкушал, с каким наслаждением сейчас, в гримерке, налью себе стаканчик. И тут подъезжает машина с Раневской. Ее возила машина администратора для двух сидящих, а сзади — короб для всяких мешков. Так вот она вылезает из этой машины, на руках — собачка (у нее была полуслепая собачка по кличке Мальчик)… и тут я. Администратор наш, надо отдать ему должное, вовремя сориентировался: "Фаина Георгиевна, наш молодой актер Саша очень хотел бы угостить вас пивом". — "Да? Вы шутите?". Я: "Ну если вы примете". Она: "Приму". Взяла все эти три бутылки "Жигулевского" по 37 копеек за бутылку и пошла в театр. Вот так я угостил Раневскую пивом». О возможностях артиста: «Я — артист. Но, когда мы выпускали дипломный спектакль "Театр Гарсиа Лорки", был един во многих лицах. Сам оформил спектакль как художник. Как плотник сделал декорации, расписал их. Мало того, я же шью сам! Была такая телепередача "Театральный понедельник", а в ней рубрика "Другая жизнь". Рассказывали там не о хобби, а о серьезных ремесленных увлечениях, если хотите — профессиональных навыках, актеров, режиссеров. Меня туда тоже приглашали». О Театре им. Моссовета: «Один из моих коллег в интервью сказал: "Я — актер первой линии!", то есть человек играет только главные роли. Все остальные — ниже рангом, и не дай бог ты "наступишь" ему на реплику или загородишь его от зрителей. В Театре имени Моссовета такого отродясь не было. Я, например, никогда не мог понять, сколько лет Ростиславу Яновичу Плятту, настолько он был доступный и свой. Раневская — вообще большая хулиганка и "второгодница", все ее поступки и байки — детские шалости взрослого человека. Такие отношения у нас в коллективе всегда культивировались и, к счастью, до сих пор сохраняются. Один знакомый актер как-то сказал мне: "Иду в свой театр, как на фронт, — полное впечатление, что из-за угла могут пристрелить". У нас же в театре обстановка мирная». 6 фактов об Александре Ленькове: Леньков проходил срочную службу в частях ВДВ. Из-за театра отказался от спортивной карьеры. «Когда поступал в театральный, педагоги обратили внимание, что я сутулюсь, спросили: "Велосипедист?" — "Да, я мастер спорта". — "Чтобы завтра же прекратил". Секция "Динамо", возможно, лишилась чемпиона мира», — шутил он. В свое время был модельером поневоле. «Я вполне профессионально шил по той простой причине, что раньше нельзя было свободно купить джинсы, какую-то модную рубашку. Так я это все шил. Не то чтобы учился, нет. Просто взял и начал шить. Горжусь тем, что придумал рубахи из платков одновременно со Славой Зайцевым. Даже немножко раньше», — вспоминал он. Дядя артиста прошел репрессии. «Никогда не забуду, как в 53-м году вернулся из заключения мой дядька. После лагеря в Сибири он ехал через Москву к себе на родину — в Вологду. Сижу у него на коленях и вижу, что пальцы у дяди странные, как сосисочки, без ногтей. "Это меня пытали", — сказал он. "Немцы?" — "Нет, наши". У него были выдернуты щипцами все ногти. Привыкнуть к вольной жизни дядя так и не смог. Вернулся вольнонаемным обратно в лагерь, работал истопником», — рассказывал Леньков. Леньков избегал политики. «Вся эта политика у меня вызывает антисанитарные ощущения», — заявлял актер. В 1980 был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1997 году актеру было присвоено звание народного артиста России. Материалы об Александре Ленькове: Биография актера в Википедии Биография на сайте Peoples.ru |

|

#5377

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/05/18/vlasev/

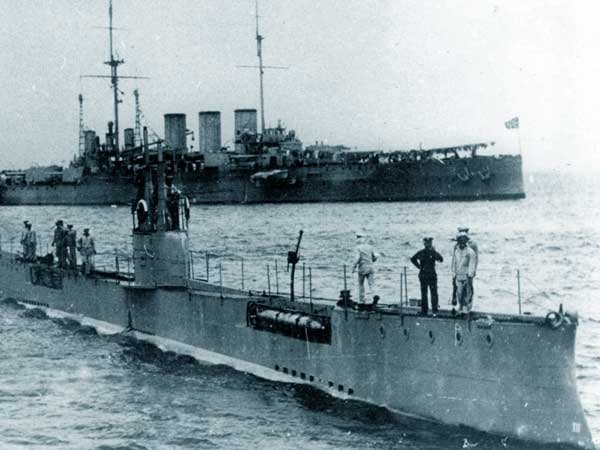

18 мая 2017, 00:00 Мемория  Подводная лодка «Акула» 18 мая 1880 года родился Сергей Власьев, один из первых подводников России. Личное дело Сергей Николаевич Власьев (1880—1955) родился в дворянской семье, по некоторым данным, – в Ярославле.Однако однозначного ответа, где он родился, нет. В его послужных списках за разные годы в графе «Из какого звания происходит и какой губернии уроженец» записи разнятся. Так, в послужном списке за 1914 год написано: «из потомственных дворян, уроженец Ярославской губернии». При этом в послужном списке за 1917 год значится «из потомственных дворян Ярославской губернии, уроженец Херсонской губернии». Такое расхождение в данных произошло от того, что его отец Николай Всеволодович, хоть и являлся уроженцем Ярославской губернии, был морским офицером и служил на Черном море. Соответственно, и дети его появлялись на свет по месту службы. Известно, что обе старшие сестры Сергея Власьева Евгения и Анастасия родились в Николаеве, где базировались флотские экипажи, в которых служил его отец. В 13 лет Сергей Власьев поступил в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. По окончании корпуса в мае 1900 года был награждён премией имени адмирала Назимова, произведён в мичманы с назначением в 28 флотский экипаж. В 1900-1901 годах служил, как и отец, на Черноморском флоте в должности вахтенного начальника на минном транспорте «Дунай», транспортах «Казбек» и «Пендираклия». Участвовал в гидрографической съёмке Чёрного моря в должности производителя работ. Затем прошёл курсы обучения в морской учебно-стрелковой команде и в Минном офицерском классе Учебно-минного отряда Балтийского флота и 6 сентября 1903 года был зачислен в минные офицеры 2-го разряда. В конце 1903 года Власьева командировали на Дальний Восток, где его и застала Русско-японская война 1904-1905 годов. Служил в Порт-Артуре старшим минным офицером на минном заградителе «Енисей», который уже на второй день войны при постановке минного заграждения в бухте Талиеван подорвался на своей же мине и затонул. Часть экипажа погибла, однако Власьев спасся, хоть и был ранен. За мужество и распорядительность, проявленные при заграждении Талиенванского рейда и спасении команды минного транспорта «Енисей», он был награждён орденом Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость». После поправки был переведен на броненосец «Пересвет», потом - младшим минным офицером на эскадренный броненосец «Цесаревич». принимал участие в тралении и уничтожении японских мин, в том числе, под огнём неприятеля. 10 июня и 28 июля участвовал на эскадренном броненосце «Победа» в боях с японским флотом при попытках прорыва Порт-Артурской эскадры во Владивосток. Участвовал в тралении рейда Порт Артур на минных паровых катерах. Несколько раз вызывался добровольцем на постановку минных заграждений «с плотиков». В Порт-Артуре Сергей Власьев впервые познакомился с подводными лодками и пытался использовать их для атак японских кораблей. Участвовал в ремонте и модернизации подводной лодки системы Джевецкого, построенной в 1881 году и доставленной в Порт-Артур в 1900 году по настоянию контр-адмирала В.К.Витгефта. Власьев хотел использовать подлодку для ведения военных действий против японского флота, однако его просьба о выходе на ней в море была отклонена контр-адмиралом Р. Н. Виреном. Не в силах бездействовать, Сергей Власьев попросился в состав второго морского десанта и осенью 1904 года был направлен на сухопутный фронт в форт № 2. Накануне капитуляции Порт-Артура, не желая сдаваться, Власьев в ночь на 2 января 1905 года прорвался на минном катере в китайский порт Чифу, откуда переодетым добрался через территорию Китая до ставки главнокомандующего российскими вооружёнными силами. С 1 января по 14 июня 1905 года состоял в распоряжении генерала Куропаткина. 18-26 февраля 1905 года участвовал в Мукденском сражении. За храбрость, проявленную в войне с Японией, Власьев, помимо ордена Св. Анны 4-й степени, был также награжден орденами Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и серебряной медалью Памяти русско-японской войны.  Сергей Власьев В 1906 году в числе семи офицеров Сергей Власьев был отобран в созданный Учебный отряд подводного плавания. С того же года стал командиром подводной лодки «Макрель», с 1907 года —- подводной лодки «Пескарь». 7 декабря 1907 года в чине лейтенанта был зачислен в первый список офицеров подводного плавания из 25 человек. В Первую мировой войну, командуя подводной лодкой «Акула», Власьев совершил несколько боевых выходов в море. В марте 1915 г. командующий Балтийским флотом наградил Власьева боевым орденом «За отличное несение дозорной службы в районе боевых действий». В том же году он был назначен командиром 5-го дивизиона подводных лодок Балтийского флота. Однако после некоего проступка, подробности которого неизвестны, с конца мая 1915 года был назначен командиром заградителя «Нарова», а в августе переведён в транспортную флотилию Черноморского флота. В 1916 году Власьев уже состоял в 1-м Балтийском флотском экипаже. После революции находился на Юге России в Добровольческой армии и Вооружённых Силах Юга России. В ноябре 1918 года — начальник морской обороны Отдельной Одесской добровольческой бригады. В августе 1919 года в Севастополе участвовал в работе комиссии по приёмке от союзников кораблей Черноморского флота. В ноябре 1920 года на корабле «Дооб» эвакуировался из Крыма в Константинополь, где состоял членом Союза (русских) морских офицеров. В ноябре 1922 года капитан 1-го ранга С. Н. Власьев возглавлял переход реквизированных французским правительством русских тральщиков и буксиров из Константинополя в Марсель. В 1923 году Власьев перебрался в Париж, где устроился работать таксистом. Был членом Кают-компании и Военно-морского исторического кружка в Париже. Скончался Сергей Власьев 3 сентября 1955 года. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Чем знаменит Сергей Власьев был одним из первых подводников российского флота и страстным пропагандистом его развития. В 1907 году он был назначен командиром самой крупной и современной на то время строящейся подлодки «Акула» и руководил ее строительством. Под его командованием «Акула» совершила первую атаку русской подводной лодки в Первой мировой войне. 26 августа (8 сентября) 1914 «Акула» выстрелила торпедой по приближающимся миноносцам неприятеля, что заставило их отойти и временно отказаться от таранного удара. Также Сергею Власьеву принадлежит инициатива группового использования подводных лодок в боевых операциях, разработка новых методик ведения боя. О чем надо знать В конце 1907 года капитан-лейтенант Колчак сделал в Санкт-петербургском морском кружке доклад: «Какой нужен России флот?», в котором доказывал, что подводным лодкам не должно быть места в составе российского флота. «Идея замены современного линейного флота подводным может увлечь только дилетантов военного дела… Специально минный или подводный флот - фиктивная сила», - утверждал Колчак. В попытке отстоять идею развития подводного флота, в той же аудитории офицер подводного плавания лейтенант И.И.Ризнич выступил с лекцией «Подводное плавание и его значение для России». А через неделю и лейтенант Власьев прочитал свой «Отчет командира подводной лодки "Пескарь" о плаваниях и маневрах», в котором доказывал значимость для флота подводных сил. «Морское могущество России неизбежно сопряжено с развитием подводного флота», утверждал Власьев. Кроме того, в защиту подводного флота выступили молодые офицеры-подводники лейтенанты М.М.Тьедер, Н.Л.Кржижановский и Подгорный. Однако подобного свободомыслия в николаевской России не потерпели. В итоге Ризнич, Тьедер и Кржижановский были уволены с флота, а остальные, в том числе и Власьев, получили «высочайший» выговор от Николая II за то, что «вмешивался в прерогативы, ему не принадлежащие». В ходе этой дискуссии Власьев вместе с двумя командирами подводных лодок - Волковым и Кржижановским - обобщил опыт плавания подводных лодок и обосновал важность строительства более крупных подлодок с увеличенной дальностью плавания и усиленным торпедным вооружением. Обосновывая необходимость строительства больших подводных лодок в которых должны быть созданы условия для проживания экипажа, он в 1909 году писал: «Под районом плавания подводной лодки вовсе не следует принимать, как принято для надводных судов, запас топлива. На лодке не он будет израсходован первым, раньше его иссякнет энергия экипажа; а поэтому при желании придать большой район лодке, необходимо обратить самое серьезное внимание на развитие обитаемости лодки…». В дальнейшем эти обоснования нашли свое отражение в разработке проектов ПЛ типа «Барс» и «Морж». Прямая речь: «Я бы на "бензинке" нашей незаметно подобрался к японцам. Ни труб, ни мачты - ниоткуда ее не увидишь, а мины на ней здоровые. Сунься-ка, попросись… Благодарю покорно. У наших отцов-командиров только одно в ответ: "Пожалуйста, господа, без авантюр. Вы понадобитесь в свое время"», - Сергей Власьев о неудачной попытке использовать подложку для военных целей. Из книги В.И.Немировича-Данченко «Год войны». «Каждый человек, выбранный на службу на лодках, должен быть высоко нравственный, не пьющий, бравый смелый, отважный, не подверженный действию морской болезни, находчивый, спокойный, хладнокровный и отлично знающий дело», - критерии, по которым отбиралась первая семерка морских офицеров в Учебный отряд подводников. 5 фактов о Сергее Власьеве: Сергей Власьев был учеником изобретателя радио А.С.Попова, и именно он доставил в Порт-Артур первую радиостанцию «Попов — Дюкрете». По некоторым сведениям, за 3 дня до боя «Варяга» с японской эскадрой между крейсером и Порт-Артуром была осуществлена попытка радиосвязи. Сергей Власьев был изобретателем первого надкалиберного миномёта. Как было записано в его послужном списке, в сентябре 1904 года он «…предложил, спроектировал и выполнил новый образец орудийной мины для стрельбы по осадным работам и штурмующим колоннам неприятеля». Им была предложена конструкция шестовых мин с хвостовым оперением-стабилизатором, которыми можно было стрелять из специально переоборудованных для использования при больших углах возвышения морских пушек малого (47 и 75 мм) калибра. В последние месяцы обороны Порт-Артура Сергей Власьев наладил в корабельной мастерской эскадренного броненосца «Пересвет» производство «бомбочек» - первых самодельных ручных гранат, получивших широкое распространение в Порт-Артуре как у русских, так и у японцев. Испытания главного детища Власьева - подлодки «Акула», спущенной на воду 22 августа 1909 года в присутствии государя императора, - шли очень сложно, лодка неоднократно становилась в док для устранения неисправностей. В Кронштадте ходила обидная, но отчасти справедливая поговорка: «Подводная лодка «Акула» - год плавала, три тонула». После окончания Второй мировой войны Сергей Власьев получил в Париже советский паспорт. Материалы о Сергее Власьеве: Сайт А. Розина. «Власьев С. Н. — один из первых подводников» Статья о Сергее Власьеве в Википедии |

|

#5378

|

||||

|

||||

|

|

|

#5379

|

||||

|

||||

|

|

|

#5380

|

||||

|

||||

|

|

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |

|

|