|

|

#5251

|

||||

|

||||

110 лет назад родился Дементий Шмаринов, график, автор классических иллюстраций к роману Л. Н. Толстого «Война и мир», народный художник СССР |

|

#5252

|

||||

|

||||

|

996

В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная 1613 В Москву впервые торжественно въехал Михаил Федорович Романов, избранный русским царем 1731 Началось судоходство по Ладожскому каналу 1795 В России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии 1922 Основан Грузинский политехнический институт 1927 Постановление СНК СССР о создании ВОХР (военизированной охраны). Первый полёт спортивного самолёта АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды (эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро А. С. Яковлева). 1929 Во Львове создана организация писателей Западной Украины — «Гроно» 1944 Полное освобождение Крыма от фашистов 1945 Открыт Новосибирский театр оперы и балета. Первой постановкой была опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1949 СССР официально прекращена блокада Западного Берлина 1954 Украина стала членом ЮНЕСКО 1961 Михаил Ботвинник в матч-реванше победил рижанина Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам 1967 В Софии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией 1975 На экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова 1976 Создана Московская Хельсинкская группа 1980 На экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» - режиссёр Александр Митта 1991 М. С. Горбачёв и Б. Н. Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора 1993 Открылся Первый Московский Международный Фестиваль компьютерной графики и анимации Аниграф’93. 1998 Президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и ответил на 14 вопросов, поступившие со всех концов мира. Сеанс онлайнового общения с публикой продолжался 30 минут 1999 Отставка правительства Евгения Примакова, утверждённого в должности премьер-министра в сентябре 1998. Находящаяся на реконструкции станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьёвы горы». |

|

#5253

|

||||

|

||||

|

996 В Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная

1570 В России основано Донское казачество 1731 Началось судоходство по Ладожскому каналу 1795 В России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии 1922 Основан Грузинский политехнический институт 1927 Первый полёт спортивного самолёта АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды (эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро Яковлева) 1927 Постановление СНК СССР о создании войск внутренней охраны республики (ВОХР) 1929 Во Львове создана организация писателей Западной Украины — «Гроно» 1945 Открыт Новосибирский театр оперы и балета. Первой постановкой была опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1949 СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина 1961 Михаил Ботвинник в матч-реванше победил рижанина Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам 1967 В Софии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией 1975 На экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко 1976 Создана Московская Хельсинкская группа 1980 На экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» с Георгием Жжёновым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссёр Александр Митта 1991 Михаил Горбачёв и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора 1993 Открылся Первый Московский Международный Фестиваль компьютерной графики и анимации Аниграф’93 1998 Президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и ответил на 14 вопросов, поступившие со всех концов мира. Сеанс он-лайнового общения с публикой продолжался 30 минут 1999 Отставка правительства Евгения Примакова, утверждённого в должности премьер-министра в сентябре 1998 1999 Находящаяся на реконструкции станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьёвы горы» 2001 В Москве состоялся митинг против Папы римского 2002 На Космодроме Байконур в результате обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на 112-й площадке полностью уничтожен советский космический корабль Буран 2010 Запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице |

|

#5254

|

||||

|

||||

|

|

|

#5255

|

||||

|

||||

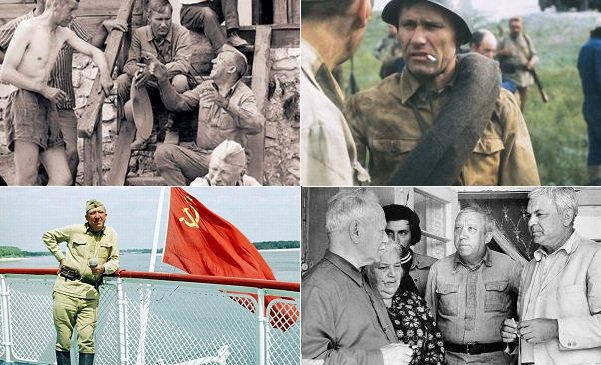

12 мая 1945 предатель Власов захвачен в Чехословакии разведгруппой 25-го танкового корпуса  12 мая 1980 вышел «первый» «Экипаж». 71 млн зрителей  По маршруту памяти с тем же названием → http://histrf.ru/uploads/media/defau...40e6c32d3a.pdf …  Великие на съемках «Они сражались за Родину»  12 мая 1975 на экраны страны вышел фильм «Они сражались за Родину». Шукшин, Бондарчук, Тихонов, Никулин, Бурков…  12 мая 1933 в Москве родился поэт Андрей Вознесенский  12 мая 1945 оперой «Иван Сусанин» открылся Новосибирский театр оперы и балета – самый большой в стране  12 мая 1828 в ходе войны с Турцией русские заняли Бухарест (столицу Румынии мы также занимали в 1770,1806,1853,1944)  12 мая 1703 первая победа русского флота в Северной войне – взятие крепости Ниеншанц в устье Невы  12 мая 1613 в Кремль въехал Михаил Романов, избранный царем. «Не беда, что Миша молод» → http://histrf.ru/biblioteka/book/nie...-iz-romanovykh …  12 мая 996 в Киеве освящена Десятинная церковь: «Володимиръ же видивъ церковь свѣршену, и вшедъ в ню помолися Богу» Последний раз редактировалось История. РФ; 13.05.2017 в 13:01. |

|

#5256

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/ryitsar-svyatogo-groba-29754.html

12 мая 2017, 13:05 Русские победы, История, Культура, Герои «Русской планеты» Рыцарь Святого Гроба  Петр Захаров-Чеченец. Портрет А.Н. Муравьева, 1838 Андрей Николаевич Муравьев родился 30 апреля (12 мая) 1806 года в Москве в семье Николая Муравьева и Александры Мордвиновой. Отец его известен как создатель и руководитель московского училища колонновожатых (юнкеров, готовившихся в офицеры генерального штаба). В семье было шестеро детей, и все они оставили заметный след в отечественной истории. В юности домашним учителем Андрея Николаевича был Семен Егорович Раич, родной брат Киевского митрополита Филарета (Амфитеатрова), учитель Лермонтова и Тютчева. Раича, как считал Муравьев, к нему послало Провидение, учитель вселил в своего ученика склонность к литературе. Под руководством Семена Егоровича Андрей перевел с французского «Приключения Телемака» Фенелона, с латинского «Энеиду» Вергилия прозой и несколько книг Тита Ливия. По настоянию отца юноша в 1823 году поступил на военную службу, но пробыл на ней недолго. Был переведен в ведомство Коллегии иностранных дел и приписан к дипломатической канцелярии главнокомандующего Второй армией графа Витгенштейна, в таком качестве принимал участие в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Во время военной службы находил время для занятий литературой: переводил древнегреческих поэтов, выпустил сборник стихов, написал несколько пьес. Одну их, написанную под впечатлением от посещения Херсонеса – места крещения князя Владимира, и названную также «Владимир», высоко оценил Петр Вяземский: «Молодо, зелено, но есть живость, огонь и признаки решительного дарования». Муравьев становится участником литературных салонов, знакомится с Пушкиным, Боратынским, Погодиным. Поворотным в его судьбе стал 1830 год. Получив разрешение на поездку по святым местам в Палестину, он отправился в паломничество, которое было давним желанием его сердца. Паломничество на Святую Землю в те годы было довольно рискованным предприятием, никаких «проложенных туристических» маршрутов тогда не было. Муравьев побывает в египетских городах Александрии, Каире, на развалинах Мемфиса и Фив, через Синайскую пустыню прибудет во святый град Иерусалим как раз накануне Пасхи. Здесь он будет посвящен в рыцари Святого Гроба. «Однажды прикоснувшись ко Святому Гробу», всю последующую жизнь Андрей Николаевич считал себя «его воином и служителем». Свое путешествие Муравьев опишет в книге «Путешествие ко Святым местам в 1830 году». Книга получила большой отклик в обществе: только что закончилась русско-турецкая война, и паломничество русского человека рассматривалось как русская миссия на Востоке. Читайте в рубрике «Герои «Русской планеты»» Сила Сибири«Русская Планета» представляет вниманию читателей чарующую новинку издательской группы «Эксмо-АСТ» Сила Сибири «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу», - отметит Пушкин. После этой поездки определилось направление творчества Андрея Николаевича – духовное. Поэзию он постепенно оставит, но, останется по замечанию Ивана Козлова, поэтом «даже в своей прозе». В дальнейшем Андрей Петрович объездил почти всю европейскую часть России, святые места в Европе, побывал на Кавказе – и обо всех своих путешествиях оставлял заметки, которые пользовались неизменным общественным интересом. Андрей Николаевич, по сути, создал новый художественный жанр – он сделал православную литературу доступной и интересной широким слоям населения, внеся в нее элементы литературы художественной. Кроме литературы паломнического содержания, Муравьев известен как автор трудов по церковной истории («Первые IV века христианства»), агиографии («Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских») и книг вероучительного характера («Письма о спасении мира Сыном Божиим», «Правда вселенской церкви о Римской и прочих патриарших кафедрах»). «Он заставил высшее общество читать книги духовного содержания, писанные по-русски», - отзовется о творчестве писателя профессор Московской духовной академии Петр Казанский. Как большой эксперт по связям России с Востоком, знаток церковной истории и человек с солидным багажом дипломатической службы, Муравьев вполне подходил на должность обер-прокурора Синода, но назначение получил Протасов. Андрей Николаевич много сил отдал на сохранение православных святынь. На Афоне он был ктитором Андреевского скита, в Турции заботился о восстановлении храма святителя Николая Чудотворца в Мирах Ликийских (селение Демре), в последние годы жизни – святынь Киева. Стоит отметить, что стараниями Муравьева с Андреевского спуска в Киеве были убраны все дома терпимости. Свой земной путь Андрей Николаевич окончил 18 августа 1874 года. «Андрей Николаевич Муравьев всю жизнь, весь талант свой посвятил бескорыстному служению Церкви и Отечеству», - скажет о его жизни Патриарх Алексий II. |

|

#5257

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/pervyiy-polet-air1-24700.html

11 мая 2016, 00:00 Русские победы, История АИР-1: первенец-рекордсмен авиаконструктора Александра Яковлева  Первый полет первого самолета АИР-1. Фото: aviator.guru Типичный путь авиаинженера в конструкторы самолетов мирового класса в Советском Союзе выглядел примерно так: обучение в Московском техническом училище (ныне — МГТУ имени Баумана), где работал виднейший теоретик аэродинамики Николай Жуковский — первые годы работы в составе крупного КБ — переход к проектированию собственного самолета — появление собственного КБ. Но был один-единственный авиаконструктор, который ворвался в профессию так же стремительно, как потом летали его истребители. Звали его Александр Яковлев, и свой первый самолет, который очень быстро стал мировым рекордсменом, он создал в 21 год, не имея никакого технического образования! Легкомоторный АИР (позднее, когда появились и другие самолеты с этим индексом, получивший имя АИР-1), который буквально проложил своему создателю путь в профессию, впервые поднялся в воздух 12 мая 1927 года. С тех пор этот день считается, как отмечено на официальном сайте ОКБ имени Яковлева, днем рождения этого конструкторского бюро. Добавим от себя: это был и день рождения самого Александра Яковлева как авиаконструктора. Чтобы понять, насколько велико было достижение юного авиаконструктора, сумевшего всего за год спроектировать, построить и поднять в воздух свой первый самолет, который немедленно принес ему славу и известность, нужно немного рассказать о самом Александре Яковлеве. Родившийся в Москве 1 апреля (по новому стилю) 1906 года, он увлекся авиацией еще в школе. С 1922 года Яковлев строил летающие модели в авиакружке, год спустя, когда только-только было создано Общество друзей воздушного флота, вступил в него и очень быстро стал его активистом. В августе того же года он создал первую в Москве школьную ячейку ОВДФ. Полученный в авиамодельном кружке и в ОВДФ опыт позволил Александру Яковлеву в 1924 году построить свой первый планер — АВФ-10. Свое название он получил от места постройки —Академии воздушного флота, АВФ, где Яковлев к этому времени уже работал помощником механика летного отряда. Увы, в обучении в АВФ Яковлеву отказали из-за непролетарского происхождения: его дед владел свечной лавкой в Москве и имел подряд на освещение Большого театра. Но работа в летном отряде позволяла юноше свободно общаться с курсантами АВФ, в том числе и с Сергеем Ильюшиным — еще одним активистом планерного кружка академии. Именно по его конспектам Яковлев постигал азы проектирования летательных аппаратов и расчетов их прочности. АВФ-10 имел серьезный успех на первых Всесоюзных планерных состязаниях в Коктебеле, получив титул «одной из лучших машин переходно-тренировочного назначения». А в октябре 1925-го года, на третьих Всесоюзных планерных состязаниях наследник «десятки» — АВФ-20 — вывел своего создателя в лидеры: Яковлева отметили денежным призом и грамотой «За лучшую конструкцию тренировочного планера» за подписью главы Авиахима (добровольного общества, возникшего в результате слияния ОВДФ и Доброхима). Этот успех подтолкнул Александра Яковлева к решению перейти от планеров к самолетам — мечте всей его жизни. Тем паче, что как раз в этот момент Авиахим объявил конкурс проектов легкомоторных самолетов — авиеток. Конечной целью конкурса было создание для советских ВВС аветки связи с такими параметрами: мотор мощностью 40-60 л.с., посадочная скорость — 50 км/ч, максимальная — от 120 км/ч, запас топлива — на три часа полета. Вдохновленный успехом в строительстве планеров Яковлев с энтузиазмом взялся за проектирование такого аппарата. Не смутило его даже то, что фактически ему пришлось не столько проектировать самолет, сколько на практике изучать теорию, законы и принципы авиаконструирования. Неудивительно, что работа по созданию машины, первоначально получившей название ВВА-3 (аббревиатура Военно-воздушной академии, в которую в 1925 году переименовали АВФ), растянулась на год с лишним, причем половина этого времени ушла на теоретическую подготовку. Но в итоге самолет был создан! Часть средств на его постройку выделило отделение Авиахима Краснопресненского района Москвы, существенную помощь материалами и рабочими мощностями оказала академия. А фактическими строителями были товарищи Яковлева по учебно-летному отряду ВВА, которые по вечерам собирались в помещении клуба академии и понемногу делали сказку былью.  Александр Яковлев. Фото: yak.ru 1 мая 1927 года самолет, который буквально за несколько дней до этого получил от своего создателя имя АИР — в честь председателя Совнаркома и главы Авиахима Алексея Ивановича Рыкова, перевезли для испытаний на Центральный аэродром на Ходынке. Почти две недели шли последние приготовления к первому полету. И вот наконец 12 мая АИР-1 — первенец авиаконструктора Александра Яковлева — оторвался от земли. В кабине пилота сидел летчик-испытатель Юлиан Пионтковский: начальник летного отделения Военно-воздушной академии, который всерьез поверил в талант своего подчиненного и фактически стал первым профессиональным испытателем ОКБ Яковлева. Он не покинет этот пост до самой смерти: через 13 лет, 27 апреля 1940 года, Пионтковский погибнет во время испытательного полета на яковлевском истребителе И-26 — будущем Як-1… Но в тот майский день, когда ликующая толпа слушателей, летчиков и механиков академии окружила самолет, вернувшийся из первого полета, его пилота и его создателя, никто и не думал о таких печальных перспективах. Еще бы: первый самолет — и сразу же такая удача! Ведь даже те, кто наблюдал за его полетом с земли, хорошо видели, насколько послушной и устойчивой получилась машина. А она радовала глаз не только красивым ровным полетом, но и внешним видом. Позднее, когда самолет готовили к рекордному беспосадочному перелету, оценивавшие его пригодность к такому испытанию эксперты отмечали, что машина, несмотря на кустарную постройку, «по своей чистоте и аккуратности не уступает заводской». К тому же на АИР было просто приятно смотреть, поскольку его создатели — откровенно сказать, из экономии и ради облегчения машины, чем из эстетических соображений, — не стали его красить. И машина радовала взор натуральным цветом материалов, из которых ее построили: темно-коричневым деревом, серебристым алюминием и чуть желтоватым от пропитки перкалем. Ярко выделялся на этом пастельном фоне только винт, покрытый красным лаком для сохранности и более эффективной работы. Следующие две недели после 12 мая новый самолет провел в напряженном ритме: шли летные испытания с участием специальной конкурсной комиссии, оценивавшей качества машины в качестве военной связной авиетки. Итоговая оценка оказалась очень высокой. В ходе 12 испытательных полетов АИР показал себя как устойчивый, хорошо управляемый, простой при взлете и посадке, удобный для пилота самолет, не теряющий высоты на крутых виражах. А летные характеристики оказались даже выше заданных: скорость — 150 км/ч, посадочная — 60 км/ч, продолжительность полета — четыре часа, и при этом способность осуществлять полеты с неподготовленных площадок. В итоге АИР оказался лучшим по многим показателям, в том числе по скорости, весу, продолжительности полета и управляемости, среди всех остальных авиеток, участвовавших в конкурсе. Вдохновленные этим, Александр Яковлев и Юлиан Пионтковский подали заявку в Комиссию по организации больших советских перелетов провести спортивный перелет по маршруту Москва—Харьков—Севастополь—Москва. Не сразу, поскольку легкомоторные самолеты никогда прежде не летали на такие расстояния, но разрешение все же было получено. Первая попытка отправиться в перелет, предпринятая 9 июля, оказалась неудачной из-за погоды. Лишь три дня спустя, ровно через два месяца после первого полета, АИР, на фюзеляже которого появился международный бортовой номер R-R AIR (то есть Российская республика, АИР), успешно вылетел из Москвы в сторону Тулы. За штурвалом в задней, пилотской кабине сидел Пионтковский, в передней, буквально обнимая ногами дополнительный пятидесятилитровый топливный бак, — сам Яковлев. За 10 с половиной часов летного времени, летя со средней скоростью 135 км/ч, участники перелета добрались до Севастополя, совершив четырехчасовую остановку в Харькове. А через неделю, 19 июля, Пионтковский уже в одиночку (на пассажирском сидении впереди установили еще один бензобак на 90 литров) отправился в обратный путь, и через 15 с половиной часов беспосадочного полета приземлился в Москве, преодолев 1420 км. Подобных перелетов на авиетках до того дня не совершал никто ни в России, ни в мире! Неудивительно, что на Центральном аэродроме АИР встречала внушительная делегация военных во главе с замначальника ВВС Яковом Алкснисом, который от души поздравил пилота и конструктора с успехом. Вскоре это поздравление приобрело и вполне материальное выражение: Александр Яковлев, Юлиан Пионтковский и руководивший бригадой механиков ВВА Алексей Демешкевич получили денежные премии и грамоты. В яковлевской, подписанной главой Осоавиахима (так к тому времени назывался Авиахом, объединившийся с ОСО — Обществом содействия обороне) Иосифом Уншлихтом, говорилось: «Этот успех закрепил за самолетом Вашей конструкции мировой рекорд беспосадочного перелета на дальность и продолжительность для самолетов малой мощности и всесоюзный рекорд длительности пребывания в воздухе самолетов всех категорий и выдвинул советскую легкомоторную авиацию на одно из первых мест в ряде других стран». Рекордный полет АИР принес его создателю и еще одну победу: решился наконец вопрос с высшим образованием для Яковлева, уже доказавшего свою состоятельность в качестве авиаконструктора. По результатам конкурса и рекордного перелета, на основании ходатайства Осоавиахима и при поддержке начальника ВВС РККА Петра Баранова молодого и талантливого самолетостроителя зачислили в Военно-воздушную академию, обязав только сдать в дальнейшем полагающиеся вступительные экзамены. Впрочем, в том, что Александр Яковлев успешно выдержит и экзаменационные испытания, и все остальные, похоже, не сомневался никто — и совершенно справедливо. |

|

#5258

|

||||

|

||||

|

https://polkrf.ru/news/421/voennoist...lendar_12_maya

12 мая 2016  1237 г.  После поражений Ордена Меченосцев под Изборском и под Юрьевом от Ярослава Всеволодовича и при Шауляе от Миндовга, где погиб магистр ордена, папа Григорий IX принимает решение слить остатки ордена с Тевтонским орденом крестоносцев. 1558 г.  Ливонская война: русские войска воевод Адашева, Басманова и Бутурлина взяли Нарву, в которой сидел гарнизон под командованием фохта (кастеляна замка) Шнелленберга. Воспользовавшись тем, что охрана покинула укрепления из-за пожара, русские проломили ворота, захватили орудия в нижнем городе и открыли огонь по верхнему замку. К вечеру защитники замка сдались. 1703 г.  20-тысячная русская армия под командованием Б. П. Шереметева осадила в устье Невы шведскую крепость Ниеншанц. Гарнизон на предложение сдаться ответил отказом. После ночного артиллерийского обстрела, русские пошли на приступ, завершившийся взятием крепости. Тем самым Нева от истока до устья перешла в руки России. 16 мая 1703 г. невдалеке, на Заячьем острове, был заложен Санкт-Петербург, после чего Ниеншанц был срыт. 1770 г.  Родился К.И.Бистром (умер в 1838), генерал от инфантерии (1831). В русской армии – один из храбрейших полковых командиров. В 1812-13 командовал егерским полком, бригадой. Отличился в сражениях при Смоленске, Красном и других. В сражении у Доброй его бригада взяла множество пленных, 9 орудий, 2 знамени и маршальский жезл наполеоновского маршала Даву. Участник русско-турецкой войны 1828-29, подавления Польского восстания 1830-31. Был любим солдатами, прозвавшими его «генерал Быстров». 1820 г.  Родилась Флоренс Найтингейл, основательница службы военных сестер милосердия в ее современной форме. Прославилась во время Крымской войны. В Балаклаве ей установлен памятник, а день 12 мая отмечается в ее честь как Всемирный день медсестер. Умерла в 1910 г. 1828 г. Во время русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. русские войска заняли Бухарест. 1916 г.  Под Москвой в Филях основан завод акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода В 1917 г. получил название 2-й автомобильный завод «Руссо-Балт». 29.01.1923 г. СТО принял решение о передаче завода в концессию фирме «Юнкерс» для организации производства цельнометаллических самолетов. 01.03.1927 г. концессия была ликвидирована и на заводе началось строительство советских самолетов. В октябре 1941 г. завод эвакуирован в Казань. 17.12.1941 г. решением ГКО на оставшейся базе вновь организован авиазавод (с 1961 г. — им. М. В. Хруничева). В 1993 г. на базе завода и КБ «Салют» создан ГКНПЦ им. Хруничева. 1927 г.  Проведены летные испытания первого самолета конструкции А.С.Яковлева «Як-1». 1933 г.  В Тушино (под Москвой) открыт Центральный аэроклуб ОСОАВИАХИМ. 1944 г.  Советские войска освободили от нацистских захватчиков Крым. 1949 г.  Советские войска в Германии сняли блокаду западных секторов Берлина, длившуюся почти год. Западный Берлин за этот период снабжался по воздушному мосту. 1962 г.  Принято постановление Совета Министров СССР о разработке межконтинентальной баллистической ракеты Р-36 в .КБ М. К, Янгеля под 10-мегатонный термоядерный заряд. Последний раз редактировалось Бессмертный полк; 13.05.2017 в 13:38. |

|

#5259

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/nienshants-neva-petr-i-24763.html

11 мая 2016, 00:00 Русские победы, История Русские возвращаются на Неву  Макет крепости в музее «Ниеншанц». Фото: spb-guide.ru Шведы еще в XIII веке пытались укрепиться в устье Невы. В ходе произошедшей на берегах этой реки битвы их тогда разгромил новгородский князь Александр, навечно вошедший в русскую историю как Невский. Но борьба России и Швеции за берега Невы на этом не закончилась. Родному сыну Александра Невского князю Андрею Городецкому удалось в 1301 году взять и разрушить крепость Ландскрона, которую шведы возвели в устье Невы на территории современного Петербурга. Впоследствии Швеции удалось утвердиться на берегах Невы только в начале XVII века, воспользовавшись Смутой в России. В 1611 году шведский король Карл IX на землях, отторгнутых у России, на месте порта, основанного в 1557 году Иваном Грозным в устье Невы, построил мощную крепость. Эта крепость, которую шведы называли Нюенсканс («Невское укрепление»), обеспечивала полный контроль за устьем Невы и выходом в Балтийское море. В русском языке со времен Петра закрепился немецкий вариант названия — Ниеншанц. К началу XVIII столетия шведская крепость на Неве представляла собой самое современное по тем временам фортификационное сооружение — пять бастионов, расположенных в форме звезды, усиленных равелинами и кронверками. Укрепления Ниеншанца располагались на обоих берегах, надежно прикрывая друг друга пушечным огнем. Русская армия подошла к крепости 6 мая (25 апреля по ст. ст.) 1703 года, через 7 месяцев после того, как была взята штурмом шведская крепость Нотебург, располагавшаяся в истоке Невы, там, где река вытекает из Ладожского озера. Наши войска, 20 тысяч человек, в том числе первые полки русской гвардии — Семеновский и Преображенский, двигались по правому берегу Невы и на лодках. Шведский гарнизон насчитывал 600 солдат, но превосходил русских по количеству пушек — 78 артиллерийских орудий против 54. Однако полководцы Петра I сумели доставить в устье Невы почти 10 тысяч бомб, как тогда называли разрывные снаряды для осадных мортир. Сам Петр прибыл к Ниеншанцу 7 мая 1703 года и лично произвел разведку и осмотр фортификационных сооружений крепости. Через сутки монарх вместе с несколькими ротами гвардейцев на лодках проплыл к устью Невы, чтобы устроить там посты на случай появления шведского флота с подкреплениями для осажденного Ниеншанца. Петру пришлось плыть мимо шведских бастионов, под обстрелом их пушек. К полудню 11 мая 1703 года русские солдаты окончили строительство осадных батарей и расположили на них пушки и мортиры, готовые к стрельбе. По традиции русское командование перед началом обстрела предложило шведскому гарнизону сдаться. Шведы отказались, и в 7 часов вечера русская артиллерия открыла огонь по крепости. Снарядов было в достатке, стреляли всю ночь — наши мортиры буквально засыпали Ниеншанц разрывными бомбами. К 5 утра 12 мая (1 мая по ст. ст.) ответный огонь шведской артиллерии стих: позиции пушек на бастионах были разрушены. Комендант крепости полковник Иоганн Аполлов (чьи предки были русскими перебежчиками, согласившимися служить шведскому королю в годы Смутного времени), опасаясь штурма, пошел на переговоры о капитуляции. По условиям сдачи русские отправляли капитулировавший гарнизон Ниеншанца под конвоем в Нарву, тогда еще принадлежавшую шведам. После проведения торжественного молебна в честь взятия вражеской твердыни шведский комендант вручил фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву ключи от крепости. Отныне Нева на всем своем протяжении от истока до устья становилась русской. Одержав победу под Ниеншанцем, наша страна сделал первый важный шаг к окончательному утверждению на берегах Балтики. |

|

#5260

|

||||

|

||||

|

День основания Черноморского флота России.

В 1774 году Крым признали независимым. Наша Азовская флотилия патрулировала Чёрное море, препятствуя высадке на полуострове турецких десантов. Но для серьезного соперничества с турками необходим был крупный флот на Чёрном море. В низовьях Днепра, в городе Херсоне, возвели корабельные верфи и начали строить корабли. Но где расположить порт? Азовское море, реки и бухты на Днепровском лимане, принадлежавшие на тот момент России, были слишком мелководными. Зато на западном побережье Крыма русская экспедиция обнаружила удобную Ахтиарскую бухту. В 1783 году Крым присоединили к России. В Ахтиарской бухте решили построить порт. 13 мая 1783 года туда вошёл караван русских военных кораблей. Из донесения командующего Черноморским флотом вице-адмирала Ф. А. Клокачёва: ...При самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошему её с моря положению; вошедши и осмотревшись, могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей гавани — положением, величиной, глубиной. Можно в ней иметь флот до 100 линейных судов, ко всему же тому природа устроила лима́ны [заливы], что сами по себе разделены на разные гавани, то есть — военную и купеческую. Без собственного обозрения нельзя поверить, чтоб так сия гавань была хороша. Именно день появления русских кораблей в Ахтиарской бухте празднуется как дата основания Черноморского флота. У бухты начали строить пристани, склады, казармы. В феврале 1784 года Екатерина II выпустила официальный указ, повелевавший возвести «крепость большую Севасто́поль [от греческого „сева́стос“ — священный, императорский], где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение». Город стал главной базой Черноморского флота. Вскоре русский Черноморский флот превратился в грозную силу, положившую предел всевластию турок на Чёрном море. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |

|

|