|

|

#121

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...B5%D0%B3%D0%B8

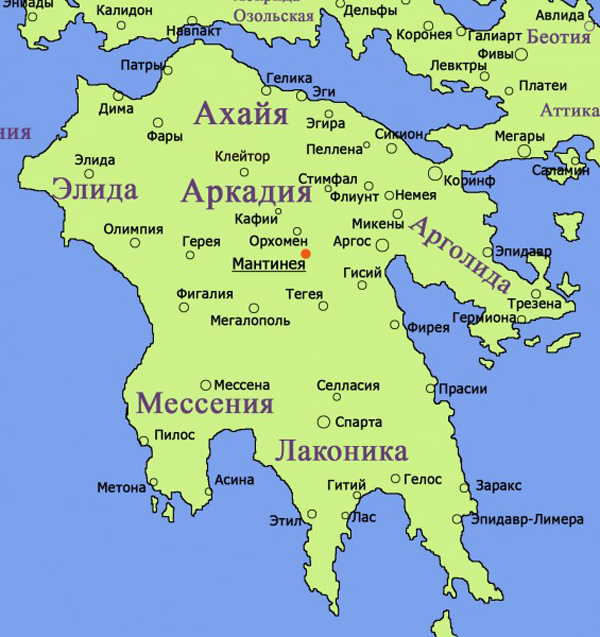

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  Лелеги (греч. Λέλεγες, лат. Leleges) — одна из древних народностей, по греческим преданиям, обитавшая наряду с пеласгами и карийцами на юге Балканского полуострова, островах Эгейского моря и в Малой Азии. Согласно античным авторам, Лелеги жили в Беотии, Мегаре, Лаконике, Мессении, Локриде, Этолии, Акарнании, на островах Самос и Хиос, а также в Троаде и Ионии. Места проживания пеласгов и лелегов Особого внимания заслуживает мнение лингвиста В. Шеворошкина о связи названия «лелеги» с термином «лулахи», которым хетты-лувийцы обозначали варваров. В «Илиаде» (10.429) упоминаются (в качестве союзников троянцев) малоазийские лелеги. Согласно Афинею (6.271) лелеги использовались карийцами как рабы. Геродот склонен считать лелегов выходцами с Кикладских островов и отождествлять их с карийцами; согласно Страбону и Павсанию лелеги селились в различных районах Центральной Греции и Пелопоннеса; по другим источникам — также во Фракии, Македонии, Иллирии. По-видимому, название происходит от лувийского «lulahi» — так хетты называли «западных варваров» — предков карийцев. В Милетской области называются поселениями лелегов, а во многих местностях Карии встречаются могильные курганы лелегов и заброшенные укрепления, так называемые «укрепления лелегов». В «Политии акарнанцев» Аристотель сообщает, что часть страны занимают куреты, а лелеги и телебои владели западной частью; в «Политии этолийцев» Аристотель называет современных локров лелегами, указывая, что они владели также и Беотией (то же самое он говорит и в «Политиях опунтцев и мегарцев»). В «Политии левкадийцев» он называет также какого-то местного жителя лелега, его внука по дочери Телебоя и 22 сына Телебоя, причём некоторые из них, по его словам, обосновались в Левкаде. В древнегреческой мифологии эпонимом этого народа был Лелег. Российский исследователь крито-микенской цивилизации А. А. Молчанов отождествлял лелегов с минойцами. Кикладская культура, существовавшая до середины 2-го тысячелетия до н. э., в последние столетия своего существования была практически ассимилирована минойской. См. также Догреческий субстрат Кария Кикладская цивилизация Литература Гиндин Л. А., Язык древнейшего населения Юга Балканского полуострова, М., 1967; Молчанов А. А. Таинственные письмена первых европейцев. М. 1980. Deimling К. W., Die Leleger, Lpz., 1862. И. А. Лисовый, К. А. Ревяко. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима. Беларусь, 2001 |

|

#122

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 сентября 2015; проверки требуют 12 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Крит (значения). Крит греч. Κρήτη  35°18′35″ с. ш. 24°53′36″ в. д. (G) (O) (Я)Координаты: 35°18′35″ с. ш. 24°53′36″ в. д. (G) (O) (Я)  Акватория Средиземное море Страна Flag of Greece.svg  Греция ГрецияАТЕ первого уровня Крит Крит (Греция) Brown 804000 pog.svg Крит Площадь 8261 км² Наивысшая точка 2456 м Население (2005 год) 623 666 чел. Плотность населения 75,495 чел./км² Крит[1] (греч. Κρήτη, Крити[2]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки. Географически относится к Европе. Крит омывается тремя морями — Критским на севере, Ливийским на юге и Ионическим на западе. Административный центр — город Ираклион. Площадь острова составляет 8261 км² (вместе с островами Гавдос и Дия — 8336 км²), протяжённость береговой линии — 1046 км. Современный Крит составляет одну из тринадцати периферий (областей) Греческой республики и является одним из наибольших экономических и культурных центров страны. Туристическая инфраструктура Крита лучше, чем на других островах — Крит считается одним из самых популярных европейских курортов. Туристические достопримечательности Крита включают: археологические раскопки в Кноссе, Малье, Фесте, Гортине и т. д.; венецианский замок Фортецца в Ретимни, Самарийское ущелье, плоскогорье Лассити и пещера Зевса, острова Грамвуса с бухтой Балос, а также уникальное в своем роде пресноводное озеро Курнас. В древности Крит был центром минойской цивилизации, процветавшей на острове приблизительно с 2600 по 1400 год до н. э. и считающейся древнейшей в Европе. Содержание 1 История 1.1 Мифология 12 См. также 13 Примечания 14 Источники и литература 14.1 Дополнительная литература 15 Ссылки История  Каменистая доска «Большая Надпись» в Гортине между Тимпаки и Агиа Варвара  Кносский дворец  Современная транскрипция древнего закона Гортины (тип письма — бустрофедон) История людей на Крите начинается в период неолита, около 7000 лет до н. э. Тогда были созданы первые поселения, такие как Кносс, Магаса, Трапеза, жители которых разводили крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, а также выращивали злаки и бобовые культуры. Жили они в каменных домах, реже в пещерах. В пещерах Илифииас (греч. Ειλειθυίας), Стравомити (греч. Στραβομύτη), Эллиноспилио (греч. Ελληνοσπήλαιο) были найдены оружие, инструменты, гончарные изделия, ножи из камня и кости, а также религиозные предметы, посвящённые богине плодородия. К началу II тысячелетия до н. э. на острове Крит сложилось четыре местных царства с центрами в городах Кноссе, Фесте, Маллии и Закросе. Население острова составляли минойцы (греч. ετεόκρητες), кидоны (греч. κύδνες), а также мигрировавшие с материка пеласги, карийцы и финикийцы. До извержения вулкана Санторин на острове Тира на Крите проживал 1 млн человек, из них 100 тыс. в Кноссе. В начале I тысячелетия до н. э. на Крите появились дорийцы, образовав около 20—100 полисов. Во главе каждого полиса стоял совет (була), состоявший из 30 членов и 10 космов во главе с протокосмом. Население состояло из полноправных граждан периеков, государственных крепостных — мноитов (мнотов), частных крепостных — кларотов или амафиотов и покупных рабов — хрисонетов. Полисы Крита состояли из старт, а старты — из гетерий[3]. В 75 году до нашей эры была создана провинция Крит и Киренаика. В 767 году была образована фема Крит. С 824 по 961 года был захвачен мусульманами и существовал как Критский эмират. В 1205 году захвачен католиками и существовал как Королевство Крит. C 1210 года в течение нескольких столетий был под контролем Венеции. В 1669 году вновь захвачен мусульманами и существовал как Вилайет Крит. После восстания 1896—1897 годов (Критское восстание 1897—1898 годов) в 1898 году было создано Критское государство. В 1913 году Критское государство воссоединилось с Грецией. Мифология  Тесей борется с Минотавром. Сосуд VI века до н. э., Археологический музей Ираклиона  Изображение Зевса, который похищает Европу, на древнеегипетской ткани, IV—VII век н. э., музей Думбартон-Окс, Вашингтон Древнегреческая мифология особенно выделила этот остров, признав его землю родиной отца всех богов и людей — Зевса. Его мать Рея, спасаясь от своего мужа Крона, который глотал всех своих детей, чтобы те не отобрали у него власть, с помощью Геи и Урана прибыла на Крит и родила Зевса в одной из местных пещер. Воспитанием бога занимались нимфы, а когда Зевс возмужал, вступил в борьбу с отцом и, одолев его, стал обладателем неба. От брака Зевса с Европой, которую он, превратившись в белого быка, похитил из Финикии и привез на Крит, родилось три сына: Минос, Радамант и Сарпедон. Наибольшую честь и славу из трёх братьев получил Минос — справедливый и мудрый царь Крита, столицей которого был Кносс, а важнейшими центрами — Фест и Кидония. Во времена правления Миноса Крит стал богатой страной, в которой достигли высокого уровня культура и искусство, а народ жил в мире и справедливости. Руководить государством Миносу помогал его брат Радамант, в то время как Сарпедон основал собственное государство в Ликии. С Миносом связаны и другие известные мифы. Среди них — миф о Минотавре и о подвиге отважного афинского царевича Тесея, одного из виднейших героев в древнегреческой мифологии. Посейдон, чтобы наказать Миноса, заставил его жену, царицу Пасифаю, влюбиться в быка. От неестественных отношений царицы с быком родилось чудовище с бычьей головой и человеческим телом по имени Минотавр. Минос запер чудовище в лабиринте — запутанной темнице в подземелье своего дворца, который построил Дедал. В те времена Афинское государство платило Миносу кровавую дань, посылая на съедение Минотавру семь благородных юношей и семь красивых знатных девушек. Благородный Тесей, сын царя Афин Эгея, решил освободить родину от этой унизительной и ужасной дани. Он поплыл на Крит к Миносу с намерением убить чудовище. С царём Эгеем было договорено, что в случае успеха вместо чёрного траурного паруса корабля будет поднят белый парус триумфа. Самой трудной задачей было отыскать выход из лабиринта. Ариадна, дочь Миноса и Пасифаи, влюбилась в Тесея и помогла ему при условии, что царевич женится на ней и заберет её с собой в Афины. Ариадна дала ему клубок ниток. Тесей вошёл в лабиринт и, распутывая клубок, добрался до места, где находился Минотавр, убил его, а потом, наматывая «нить Ариадны» в клубок, нашёл выход. Вместе с афинской молодежью и Ариадной Тесей отправился на афинской триере к берегам родины. Однако радости от убийства Минотавра было так много, что Тесей забыл спустить чёрный парус и поднять белый. Царь Эгей с тревогой ожидал на скалах появления корабля. Увидев вдали чёрный парус, он решил, что афинская молодежь в очередной раз была принесена в жертву, а вместе с ней погиб и его любимый сын. Эгей от жалости опустил голову и бросился в море, названное его именем — Эгейское море. Однако любовь Ариадны и Тесея также не была счастливой. Существует миф, что герой покинул царевну на острове Диа после ночи любовного единения, а по другой версии — Ариадну забрал к себе влюбленный в неё бог Дионис. С Критом времени правления Миноса также связано сказание о Дедале и Икаре. Умелый зодчий дворца и создатель лабиринта Дедал вызвал гнев Миноса из-за того, что помог его жене вступить в противоестественную связь с быком. Желая сбежать с острова вместе со своим сыном Икаром, и ввиду того, что царь держал под контролем все морские пути, Дедал решил, что спастись они смогут, только улетев, словно птицы. Поэтому он смастерил две пары крыльев, скрепил перья воском и привязал одну из них к плечам сына, а другую — к своим собственным. Однако во время полета очарованный красотой и скоростью движения Икар поднялся слишком высоко к солнцу. Воск расплавился, Икар упал и утонул в море, которое стали называть его именем — Икарийское море. Дедалу, летевшему осторожнее, удалось добраться до Сицилии. Смерть Миноса была бесславной: когда тот прибыл на Сицилию, требуя возвращения Дедала для наказания, его убили дочери тамошнего царя Кокала. Культура и традиции Музеи  Музей изобразительного искусства Ираклиона Музейное наследие на Крите имеет большое культурное значение. Музеи находятся в основном в крупнейших городах острова: Ираклионе, Ханье, Ретимно, Айос-Николасе и др. Один из известнейших и крупнейших музеев не только самого острова, но и всей страны — Археологический музей Ираклиона, основанный ещё в 1883 году. В его 20 залах хранятся основные и важнейшие экспонаты минойской цивилизации Крита: керамика, ювелирные изделия, литографии, саркофаг и, фрески, микроскульптуры и прочее. В историко-этнографическом музее Ираклиона представлены экспонаты критской народной культуры: фрески, иконы, рукопись и карты, книги, рукодельные изделия, традиционные критские одежда и украшения, портреты и оружие, султанские фирманы. Кроме этого, в залах также выставлены предметы повседневного обихода, музыкальные инструменты, деревянные сундуки и т. п. Среди других музеев Ираклиона: Музей изобразительного искусства (в котором хранятся экспонаты средневековой и современной истории Крита), Музей Критской войны и национального восстания, Музей церковного искусства (в котором предствалены фрески XIII—XIV веков, христианские реликвии, рукописи, церковные книги, резьба по дереву и большое количество византийских икон). В Археологическом музее Иерапетра, который расположен в доме Османской Школы, экспонируются находки, найденные в районе Иерапетра, относящиеся к разным эпохам. Среди важнейших экспонатов — посуда, пифос и лабрис ы, глиняный гончарный круг; декоративные саркофаги, саркофаг с епископом с изображением двенадцати сцен, статуэтки, рельефные плитки геометрической и архаической эпох, римские светильники с рельефным декором, статуи римских времен с Виглии и статуя богини Деметры. В Археологическом музее Агиос-Николаоса находятся образцы ткачества, резьбы по дереву, а также местной традиционной одежды и византийские иконы. В Археологическом музее Сити экспонируется посуда из Агиа Фотия, Мохлос, Псиры, Палекастро и Закроса. Также в нём хранятся таблички линейного письма А из дворца Закрос и уникальная давильня винограда с оригинальными принадлежностями из того же дворца. Этнографический музей города Сити содержит большое количество экспонатов: ткани, вышивка, традиционная местная одежда и мебель, посуда, ткацкий станок и др. В Археологическом музее Ретимно можно увидеть статуэтки, украшения, разнообразные орудия труда, наконечники и копья эпохи неолита из пещер Герани и Эллинес; керамику позднеминойской эпохи с Мастабаса-Ретимно и некрополя в Армени; геммы, Ларнаку, коллекцию монет разных времен из разных местностей. В Историко-этнографическом музее Ретимно хранятся коллекции тканей, картин, а также большое количество экспонатов этнографического характера. Этнографическая коллекция лицея гречанок экспонирует коллекции традиционной местной одежды и украшений, обилие вышивок, тканей, резьбы по дереву и глиняной посуды. Археологический музей Ханье содержит находки, которые были сделаны в районе Ханьи и на всей территории Западного Крита, от эпохи неолита до римской эпохи. Наиболее важными экспонатами являются: таблички с линейным А и фрагмент амфоры со знаками линейного письма Б; расписанные саркофаги и саркофаг с изображением священной охоты из некрополя Армени; римские мозаики из Ханьи с изображением Посейдона и Аминоны, Диониса и Ариадны; статуэтки классической и эллинистической эпох, коллекция монет, стеклянные сосуды грекоримских времен с Тарр. В Ханье расположен Критский исторический архив и музей, в котором хранятся различные коллекции, архивы, церковные приборы, карты, монеты; в специальном зале экспонируются личные и памятные вещи Элефтериоса Венизелоса, кроме этого, ценная библиотека и этнографическая коллекция. Мореходный музей Ханье находится в здании крепости Фиркас и экспонирует макеты кораблей, а также реликвии Греческого военно-морского флота.  Саркофаг из некрополя Армени, 1400—1200 годы до н. э., Археологический музей в Ханье  Ритон из горного хрусталя, найденный в Закросе, Археологический музей Ираклиона  Модель среднеминойской лодки, 1900—1700 годы до н. э., Археологический музей Ханье Музей Homo Sapiens в нескольких километрах от пещеры, где, по преданию, родился Зевс — памятник Гагарину, собаке Лайке, погибшим экипажам Аполлона, Союзов и Шаттлов (всего 21 человек) и Нилу Армстронгу — за прогулку по Луне. Историко-культурные памятники  Фестский дворец  Малийский дворец К основным историко-культурным и архитектурным достопримечательностям острова относятся: Кносс. Кносский дворец был одним из культурных и политических центров минойской цивилизации в 1900—1450 годах до н. э. Во времена своего расцвета и могущества Кносс был одним из самых влиятельных полисов по всему Средиземноморью. В Кносском дворце впервые в истории человечества применены такие инженерные и архитектурные идеи, как многоэтажные здания, естественное и искусственное освещение, водопровод и канализация, вентиляция, отопление, а также мощеные дороги. События, происходившие в Кноссе, повлияли на греческий эпос, появившийся несколькими веками позже. Фест. По значению для археологической науки Фест занимает второе место после Кносса. Фест был очень богатым, многолюдным и независимым городом. Район Феста был населен ещё в эпоху неолита, о чём свидетельствуют фундаменты неолитических жилищ, инструменты, статуэтки и посуда, найденные во время раскопок под складами дворца. Раскопки на территории города, начатые Итальянской археологической школой под руководством Федерико Хальбхерра, были продолжены под руководством Луиджи Пернье и Д. Леви и дали значимые находки минойского, геометрического и эллинистического периодов в истории Эллады. Малия. Малия была одним из важнейших центров минойского мореплавания и торговли. Раскопки на территории полиса были начаты в 1915 году Иосифом Хадзидакис и продолжаются в настоящее время Французской археологической школой. На территории минойского города раскопано много частных жилищ и захоронений в Хрисолакоси. Эта местность была заселена ещё в эпоху неолита. Первый дворец был построен примерно 1900 года до н. э., разрушен — около 1700 года до н. э., после чего был построен новый дворец, который также был разрушен примерно в 1450 года до н. э. Вафипетро был раскопан в 1949 году Спиридона Маринатос. Это небольшое здание, некоторые участки которой были двухэтажными, со стенами, покрытыми цветной штукатуркой, без фресок. Считают, что мегарон был построен около 1600 года до н. э., а разрушен и заброшен — около 1550 года до н. э. На территории дворца были найдены и восстановлены маслобойни и давильные для винограда. Также археологи нашли ткацкие станки и гончарные круги. Одной из важнейших находок является большая орнаментированная амфора для масла. Гортина. Гортина была одним из старейших и самых могущественных городов Крита, а в римский и ранневизантийский периоды — столицей острова. На территории Гортины находятся руины римского претория (сооружение IV века н. э.), двух нимфеи, Пифии Храма Аполлона Пифийского), святилища египетских божеств, двух театров, амфитеатра, акведука и терм. Другие достопримечательности Исторические памятники  Минойские могилы в Фурне, Архан  Пиргос Агиа Фория(некрополь с большим количеством камерных и шахтных захоронений раннеминойский эпохи) Агиа Триада (руины царской виллы Агиа Триады недалеко от Феста) Амнис (Минойский порт) Анемоспилья (Миноский храм, в котором проводились ритуалы пожертвования) Архан (Миноский летний дворец) Армени (позднеминойский некрополь) Грамвуса (пиратский остров, венецианская крепость) Элефтерна (римский город) Фурне (некрополь в Архан) Фурне-Корфу (раннеминойское поселение) Гурния (минойский город) Итанос (минойская и дорийская городская гавань) Като-Закрос (Минойский дворец) Аркадийского монастырь Превели (монастырь) Монастырь Гониас в Колимвари Монастырь Топлу Ласея (римское поселение) Лато (дорийское поселения) Олус (древний затонувший город) Палекастро (минойский город) Фаласарна (греко-римский городской порт) Пиргос (минойское поселение) Ризения (древний город) Тилисс (Минойское имение) Вафипетро (Минойское имение) Примечания ↑ Словарь географических названий зарубежных стран / отв. ред. А. М. Комков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1986. — С. 178. — 459 с. — 70 000 экз. ↑ Инструкция по передаче на картах географических названий Греции. — М., 1964. — С. 15. ↑ В. В. Латышев. Очерк греческих древностей : Греческие колонии Crete — Encyclopedia Britannica ↑ Local Information -PennState University Крит — статья из Большой советской энциклопедии. ↑ Погода MSN — Погода MSN. (нем.) Introduction to Crete (англ.) Население Крита (перепись 2001) (англ.) ↑ Перепись населения 2005 ↑ People of Crete (англ.) Technical University of Crete ((ref-en)) People of Crete ↑ http:// http://www.unece.org/trans/doc/2002/...5-2002-03e.pdf ↑ КТЕЛ ↑ Bluebird Airways ↑ Карта, Фото 1, Фото 2 ↑ D. Holton, Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα — Studies on Erotokritos and other Modern Greek texts, ed. Kastaniotis. — Athens, 2000. ↑ .com/name/nm0443611 / Nikos Kazantzakis Источники и литература Theocharis E. Detorakis. History of Crete. — New edition. Oliver Rackham, Jennifer Moody. The making of the Cretan landscape. — Manchester University Press. Traveling Guide of Crete. — 32 IPIROU STR, KATO CHALANDRI, 152 31 ATHENS: Adam Editions-Pargamos SA. Мишель Строгов, Пьер-Кристиан Броше, Доминик Озиас. Крит. Путеводитель Пти Фюте. — 4-е. — Авангард. — (Petit Fute). Дополнительная литература Costas N. Hadjipateras, Maria S. Fafalios. Crete 1941: Eyewitnessed. — Efstathiadis Group. — 328 p. Jonnie Godfrey, Elizabeth Karslake. Landscapes of Western Crete. — 4th Revised edition. — Sunflower Books, 2003. — 136 p. Antony Beevor. Crete: The Battle and the Resistance. — Westview Press. — 384 p. Ссылки Крит — статья из Большой советской энциклопедии. Последний раз редактировалось Chugunka; 11.01.2020 в 06:36. |

|

#123

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D0%B3%D0%B8

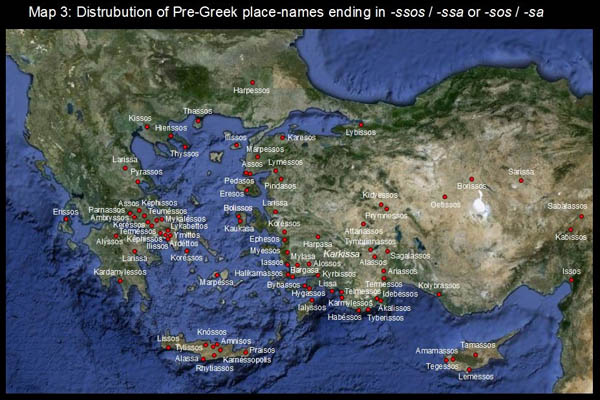

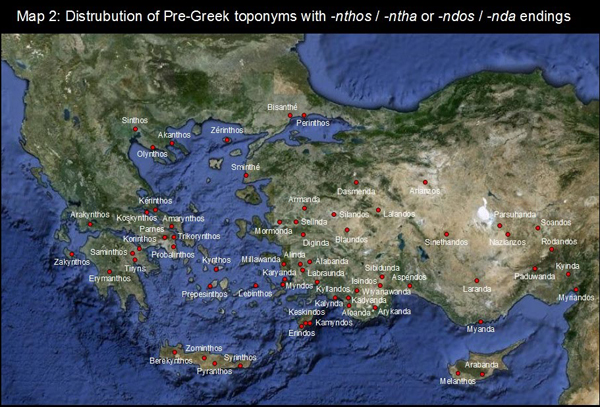

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  Руины дворца в Лерне, известного как Дом с черепицей (XXII в. до н. э.). «Авторами» дворца могли быть пеласги или минийцы Пела́сги, уст. пелазги (др.-греч. Πελασγοί) — имя, которым древнегреческие авторы именовали народ (или всю совокупность народов), населявших Грецию до возникновения Микенской цивилизации (в так называемый Элладский период греческой истории), а также существовавшие некоторое время после прихода греков. Содержание 1 Античные авторы 1.1 Гомер 1.2 Постгомеровские поэты 1.3 Классическая трагедия 1.4 Логографы VI—V вв. до н. э. 1.5 Геродот 1.6 Другие историки 1.7 Павсаний 1.8 Дионисий Галикарнасский 1.9 Латинская поэзия 2 География расселения пеласгов 2.1 Крит 2.2 Пелопоннес 2.3 Беотия и Аттика 2.4 Фессалия, Эпир и Македония 2.5 Побережье Фракии и острова в северной части Эгейского моря 2.6 Острова и Малая Азия 2.7 Италия 3 Современные историки 3.1 Пеласги как миф 3.2 Пеласги как первая волна индоевропейцев 3.3 Связь с культурами балканского неолита и элладской цивилизацией 3.4 Пеласги как выходцы из Северной Африки 3.5 Филистимляне и/или «народы моря» 3.6 Пеласги и этруски 3.7 Пеласги и зихи 4 Язык 5 Пеласги и археология 6 Примечания 7 Литература Античные авторы Гомер В «Илиаде», где пеласги упоминаются впервые, о них идёт речь в трёх контекстах. Они представлены как союзники Трои. В каталоге троянских союзников[1] их главным городом названа Ларисса (в Греции, Мизии и соседних странах известен ряд городов такого названия), а вождями — Гиппофоой (Ἱππόθοος) и Пилей (Πύλαιος), сыновья Лефа (Λῆθος), сына Тевтама (Τεύταμος). Пеласгов в составе троянской армии упоминает также при допросе пленённый ахейцами троянский лазутчик Долон[2]. Предводитель пеласгов Гиппофоой гибнет во время боя за тело Патрокла[3], причем повторно сообщается, что его родным городом является Лариса[4]. В эпосе также упоминается при описании владений Ахилла «пеласгический Аргос»[5] (отличный от Аргоса на Пелопоннесе), расположенный в южной Фессалии, и эпитет «Зевса Пеласгийского»[6], чей культ существовал в Додоне в Эпире. В «Одиссее» пеласги упоминаются среди народов, населявших Крит[7] наряду с этеокритянами, ахейцами, кидонами и дорийцами. При этом Гомер, как и другие греческие авторы, проводит различие между пеласгами и «воинственными критянами» (по-видимому, пеласги переселились на остров позднее, чем создатели Минойской цивилизации). Постгомеровские поэты  Равнина Фессалии, к западу от классической Пеласгиотиды, однако входившая в область распространения пеласгов. На заднем плане видны Пиндские горы, на переднем — река Пеней. Гесиод (в изложении Страбона) упоминает, что Додонский оракул находился в пеласгийской области[8]. Он также упоминает, что мифический Пеласг (Πελασγός), эпонимный предок народа пеласгов, был рождён из Земли в Аркадии и был отцом Ликаона, царя Аркадии.[9] Асий Самосский (около 700 года до н. э.) упоминает Пеласга как первого человека, рождённого на земле:[10] Богоподобный Пеласг на горах высоколесистых Чёрной землею рожден, да живёт здесь племя людское. Павсаний, цитирующий этот фрагмент[11], считал, что этот Пеласг жил в Аркадии, хотя из приводимого им фрагмента это прямо не вытекает. Вероятно, пеласги в Малой Азии упоминались также Алкеем. Позднеримский автор Зенобий, ссылаясь на Алкея и Гелланика Лесбосского, приводит поговорку о переменчивости судьбы города Питаны в Эолиде. Из комментариев к поговорке следует, что Питану сначала завоевали пеласги, а затем отбили эритрейцы[12]. Пиндар упоминает «пеласгийского коня», то есть фессалийского[13]. Классическая трагедия В пьесе Эсхила «Просительницы» Данаиды, бежавшие из Египта, просят убежища у аргосского царя Пеласга, владевшего территорией на запад от Стримона, включая Перребию на севере, Фессалийскую Додону и горы Пинда на западе и морское побережье на востоке;[14] данная территория составляла чуть более, чем классическая Пеласгиотида. Южная граница не упоминалась; с другой стороны, говорилось, что Апис пришёл в Аргос из Навпакта, и по его имени страна называлась Апия[15]. Описание означало, что Аргосское царство в изображении автора включало всю восточную Грецию от севера Фессалии до Пелопоннесского Аргоса, где, как предполагается, высадились Данаиды. Царь Пеласг правил пеласгами и был «сыном Палайхтона („древней земли“)». Эсхил называет страну «краем пеласгов»[16] и землей пеласгов[17]. В продолжении «Просительниц», утраченной пьесе Эсхила «Данаиды» он также писал о том, что родиной пеласгов был Аргос близ Микен.[18] Данаиды называют страну «Апийскими холмами» и говорят, что здесь понимают karbana audan[19] (слова в винительном падеже на дорийском диалекте), что обычно переводится как «варварская речь»[20], однако слово Карба (то есть место, где живут Karbanoi, «карбаны») — негреческое слово. Утверждается, что местные жители происходят от предков из древнего Аргоса, даже несмотря на то, что они имеют «тёмное происхождение» (melanthes … genos).[21]. Пеласг сравнивает Данаид с женщинами Ливии и Египта[22] и удивляется, как они могут быть из Аргоса. Софокл во фрагменте утраченной пьесы «Инах»[23] пишет об Инахе как о старейшем в земле Аргоса, на холмах Геры и среди пеласгов, которых называет тирренским племенем[24]. Город Ларису в Фессалии он называл «матерью предков-пеласгидов»[25]. У Еврипида «пеласги» выступают уже обычно как простой синоним аргивян[26], особенно в трагедии «Орест».[27]. Он упоминает «пеласгов Аргос»[28], «землю пеласгов»[29], «град пеласгов»[30], «пеласгов трон»[31]. В утраченной пьесе «Архелай» он писал, что Данай, когда прибыл в город Инах в Аргосе, постановил, что пеласги отныне должны называться данайцами.[18][32] Логографы VI—V вв. до н. э. Гекатей Милетский (2-я пол. VI-нач. V в.до н. э.) во фрагменте из «Генеалогий» отмечает, что клан (род), происходящий от Девкалиона, правил Фессалией, которая ранее называлась Пеласгия от имени царя Пеласга[33][34][35]. Во фрагменте 2-й книги «Генеалогий» говорится, что Пеласг был сыном Зевса и Ниобы, и что его сын Ликаон основал династию царей Аркадии.[36] Во фрагменте «Землеописания» город Краннон Гекатей помещает в Фессалии Пеласгиотидской[37]. Фрагмент сочинения Акусилая (VI в.до н. э.) утверждает, что Ниоба, дочь пелопоннесского царя Форонея, сына Инаха, была первой смертной женщиной, с которой сошелся Зевс. Она родила от Зевса сыновей Аргоса и Пеласга, по которому пелопоннесцев называли пеласгами.[38] У Пеласга и дочери Океана Мелибеи родился сын Ликаон, царь Аркадии. Он породил от разных женщин 50 сыновей. Их имена включают эпонимы многих аркадских городов, а также некоторых окраинных греческих и даже негреческих народов.[39]. Ферекид Леросский (V в.до н. э.), цитируемый Дионисием Галикарнасским, писал, что от Пеласга и Деяниры родился Ликаон; он женился на наяде Киллене, от которой получила название гора Киллена. Затем, описывая их детей и местности, населяемые их потомками, Ферекид упомянул об Энотре и Певкетии, эпонимах народов Южной Италии[40]. Гелланик Лесбосский (V в.до.н. э.) был первым из дошедших до нас авторов, который писал о переселении пеласгов в Италию и смешивал их с тирренами. В «Форониде» он писал, что от царя Пеласга и Меннипы, дочери речного бога Пенея (в Фессалии), родился Фрастор, а от него — Аминтор, а от последнего — Тевтамид, а от него — Нанас. В его правление пеласги были изгнаны эллинами и, оставив корабли у реки Спинет (в северо-восточной Италии), захватили город Кротону во внутренней части страны и, двигаясь оттуда, дали начало области, называемой во времена Дионисия Тирренией (Этрурия). После переселения они получили имя тирренов (этрусков)[41][42]. В другом фрагменте сообщается, что Ларису в Фессалии основал аргосский царь Акрисий, который назвал её по дочери Пеласга[43]. Гелланик, как и Акусилай, вводил эпонимного героя Пеласга в аргивские генеалогии, хотя и в иной форме. Цитата дошла в 2-х вариантах. У Триопа или, в другом варианте, у Форонея оказывается три сына, Пеласг, Иас и Агенор. Пеласг получил земли по реке Эрасин и основал Ларису (акрополь Аргоса), а Иас обосновался в Элиде. После смерти братьев Агенор привел конницу и завоевал всю страну. Тем самым объясняются гомеровские эпитеты Аргоса: иасийский, пеласгический и «конями богатый»[44]. Как и Алкей, Гелланик писал о борьбе пеласгов и эритррейцев за город Питану в Эолиде[45]. Геродот Геродот упоминает, что пеласги с острова Лемнос нападали на Афины, и что отдельные поселения пеласгов сохранялись в его время, но в целом приурочивает эпитет «пеласгический» ко временам глубокой древности, когда они якобы населяли всю Грецию. В целом Геродот был убеждён, что некогда Эллада называлась Пеласгией[46], а население Эллады происходило от пеласгов, перешедших в основной массе на греческий язык:[47] Что до эллинского племени, то оно, по-моему, с самого начала всегда говорило на одном и том же языке. До своего объединения с пеласгами эллины были немногочисленны. Из такого довольно скромного начала они численно возросли и включили в себя множество племен, главным образом оттого, что к ним присоединились пеласги и много других чужеземных племен. Итак, по крайней мере до соединения с эллинами, как я думаю, племя пеласгов, пока оно было варварским, так никогда и не стало значительной народностью. Азиатские ионяне образовались из смешения различных племен, включая пеласгических аркадцев[48], при этом аркадцев Геродот относил к коренным жителям своей Пелопоннеса, которые никогда не меняли свое место обитания[49]. Геродот отмечает, что пока ионяне жили в Пелопоннесе в современной ему Ахее (северный Пелопоннес), они назывались, по эллинскому преданию, пеласгами и эгиалеями, затем от Иона, сына Ксуфа, они получили имя ионян[50]. Жители Кикладских островов также принадлежали к пеласгическому племени и впоследствии, по греческому преданию, были названы ионянами по той же причине, как жители ионийского двенадцатиградья в Азии[51]. Азиатские эолийцы, по греческому преданию, также в древности назывались пеласгами[51]. Население Аттики тоже первоначально принадлежало к пеласгам и называлось кранаями, при царе Кекропе их переименовали в кекропидов, при царе Эрехфее они получили имя афинян, а позднее, по имени их предводителя Иона, сына Ксуфа, — ионян[52]. Когда жители Аттики уже перешли на эллинский язык, они изгнали из Аттики других пеласгов, прибывших туда с о. Самофракии[53], причём из его описания следует, что пеласги находились на более высокой стадии развития, чем греки[54]: «Афиняне изгнали пеласгов из Аттики — справедливо ли или несправедливо они поступили — этого я не знаю, и могу лишь передать, что рассказывают другие. Именно, Гекатей, сын Гегесандра, в своей истории утверждает, что афиняне поступили несправедливо. Они ведь отдали свою собственную землю у подошвы Гиметта для поселения пеласгам в награду за то, что те некогда возвели стену вокруг акрополя. Когда же афиняне увидели, что эта, прежде плохая и ничего не стоящая земля теперь прекрасно возделана, их охватила зависть и стремление вновь овладеть этой землёй.(…) Итак, изгнанные пеласги переселились в другие земли, и в том числе на Лемнос.» Акрополь Афин Геродот называет Пеларгической крепостью[55] С Лемноса пеласги изгнали миниев, которые бежали в Лаконию[56]. В качестве мести афинянам пеласги Лемноса похитили афинских женщин во время празднества Артемиды в Бравроне и сделали их своими наложницами, но позднее перебили их вместе с детьми, так как афинянки учили своих детей аттическим обычаям[57]. После этого земля пеласгов перестала плодоносить, женщины и скот стали бесплодны. Дельфийская Пифия велела им удовлетворить афинян за причиненные обиды. Афиняне согласились, но в обмен потребовали землю пеласгов. Пеласги обещали сделать это, если афинский корабль при северном ветре за один день доберется из афинской земли до их страны. В те времена это было невозможно, так как афиняне владели только Аттикой[58]. Пеласги ещё населяли Лемнос и Имброс, когда персидский военачальник Отан покорил их в кон.VI в. до н. э.[59]. Позднее афинский полководец Мильтиад отомстил пеласгам[60]. Он захватил Лемнос, причем сделал это в соответствии с обещанием пеласгов, так как плыл не из Аттики, но из афинских колоний на Херсонесе Фракийском[61]. Геродот предполагал, что греки заимствовали у пеласгов имена многих богов[62]. Со ссылкой на жриц из Додоны Геродот сообщает, что греки заимствовали от пеласгов имена богов и некоторые древние культы (почитание низших богов, Кабиров)[63]. По мнению Геродота, святилище Зевса в Додоне было основано женщиной, похищенной финикийцами из египетских Фив и проданной в Феспротию (в Эпире) в те времена, когда Эллада называлась ещё Пеласгией)[64]. Дочери Даная принесли из Египта праздник и обряды Деметры и научили им пеласгических женщин[65]. Во времена Геродота (V в. до н. э.) пеласги проживали компактно в немногих местах (Плакия, Скиллак) близ Геллеспонта, а также близ Крестона на полуострове Акта[66]: О языке пеласгов Геродот писал:[67] На каком языке говорили пеласги, я точно сказать не могу. Если же судить по теперешним пеласгам, что живут севернее тирсенов в городе Крестоне (они некогда были соседями племени, которое ныне называется дорийцами, и обитали тогда в стране, теперь именуемой Фессалиотида), и затем — по тем пеласгам, что основали Плакию и Скиллак на Геллеспонте и оказались соседями афинян, а также и по тем другим городам, которые некогда были пеласгическими, а позднее изменили свои названия. Итак, если, скажу я, из этого можно вывести заключение, то пеласги говорили на варварском языке. Если, стало быть, и все пеласгическое племя так говорило, тогда и аттический народ, будучи пеласгическим по происхождению, также должен был изменить свой язык, когда стал частью эллинов. Ведь ещё и поныне жители Крестона и Плакии говорят на другом языке, не похожем на язык соседей. Это доказывает, что они ещё и теперь сохраняют своеобразные черты языка, который они принесли с собой после переселения в эти. Кроме того, существует мнение, что у Геродота назван был город Кротон в Италии, а не Крестон (ибо именно так цитирует Геродота Дионисий Галикарнасский[68]. Если следовать рукописному чтению Крестона[69], то Геродот в Италии пеласгов не упоминал. Эпитет «пеласгический» Геродот прилагает к городу Антандр на юго-западе Троады[70]. Впоследствии пеласгическими стали называть и древнейшие циклопические стены в Аргосе, Микенах и Афинах. Другие историки Рассказ о переселении в Италию пеласгов, которые изгнали сикелов из области Лация и заключили союз с аборигенами, излагался у Филиста Сиракузского[71] и ряда других историков, чьи труды использовал Дионисий Галикарнасский. Пеласгов в Италии упоминал и Варрон, в то время как Тит Ливий принципиально их игнорирует в рассказе о ранней римской истории. По концепции Эфора, пеласги первоначально были аркадцами, а затем избрали жизнь воинов и многим передали свое имя[72]. Пеласгами же был учрежден Додонский оракул, по Эфору[73]. Мирсил из Мефимны на Лесбосе (историк III века до н. э.) также смешивает пеласгов и тирренов и рассказывает о голоде в Тиррении[74]. Когда тиррены оставили свою землю, они во время блужданий были переименованы в «пеларгов», то есть аистов, откуда и название афинской стены[75]. По мнению Дионисия, название афинской стены было «пеларгикон», то есть «гнездо аиста», из-за замкнутого круглого периметра, но потом слово приняло форму «пеласгикон»[76]. Павсаний В своём Описании Эллады Павсаний пишет, что по мнению аркадян, Пеласг (и его спутники) были первыми обитателями их земли.[77] Став царём, Пеласг придумал строительство хижин, накидки из овечьих шкур и «отучил людей от употребления в пищу зеленых листьев деревьев, травы и кореньев, не только не съедобных, но иногда даже и ядовитых; взамен этого в пищу он дал им плоды дубов, именно те, которые мы называем желудями». В честь него страна, в которой он правил, получила название «Пеласгия».[78] Когда царём стал Аркад, Пеласгию переименовали в «Аркадию», а её обитатели, пеласги, стали именоваться «аркадянами».[79] Павсаний также приписывает пеласгам создание деревянного изображения Орфея в святилище Деметры в Ферах,[80] а также изгнание минийцев и лакедемонян с Лемноса.[81] Дионисий Галикарнасский Историк I в. до н. э. Дионисий Галикарнасский попытался разобраться в происхождении пеласгов на основе трудов других авторов[82]. По его мнению, пеласги были греческим народом с Пелопоннеса, несчастье которого заключалось в том, что они «не имели постоянного места проживания». Пеласги первоначально жили в районе Аргоса на Пелопоннесе, затем, изгнанные ахейцами, переселились в страну Гемонию (Фессалия), откуда изгнали варваров. Фессалию пеласги разделили на 3 части и назвали их по именам своих вождей: Фтиотия (Фтий), Ахайя (Ахей) и Пеласгиотия (Пеласг). Там они жили в течение жизни 5 поколений, после чего были изгнаны куретами и лелегами, которые, по мнению Дионисия, позднее стали называться этолийцами и локрийцами (греческие племена). Пеласги в бегстве рассеялись, одни переселились на Крит, другие заняли Кикладские острова, третьи двинулись к подножью горы Олимп, в Беотию, Фокиду, на острова Эвбею и Лесбос, расселились вдоль Геллеспонта. Большая часть пеласгов поселилась возле Додоны в Эпире. Спустя некоторое время пеласги из Додоны пересекли море и обосновались в Италии в устье реки По, основав город Спина. Позднее этот город погиб под натиском окрестных варварских племён. Другие пеласги пересекли Италию и, соединившись с местным племенем аборигенов, основали много городов (в том числе Лариссу), которые позднее перешли под власть этрусков. Затем на пеласгов обрушились многочисленные беды, их города опустели, сами они ещё больше рассеялись по Средиземноморью, уже без компактных мест проживания. Эти события произошли перед началом Троянской войны. Остатки пеласгов в Италии смешались с аборигенами и в числе других народов основали Рим. Дионисий Галикарнасский не согласен с теми греческими авторами, для которых пеласги и тиррены (этруски в латинском) были одним и тем же народом[83]. В его представлении, этруски захватили опустевшие после голода города пеласгов, из-за чего и произошло смешивание; сами же этруски были, по его мнению, местным племенем[84]. Кроме того, самоназвание этрусков — расенны, а также турски, как именовали этрусков римляне, не совпадают с греческим названием пеласги, хотя это слово прослеживается в древнеегипетских надписях и древнееврейском языке (если египтяне и евреи действительно имели в виду пеласгов, а не иное племя). Следует отметить, что взгляды Дионисия Галикарнасского неоднократно подвергались критике современными историками за многочисленные натяжки и даже вымысел. Латинская поэзия Овидий неоднократно упоминает пеласгов в «Метаморфозах» — этим термином он называет жителей Ахейской Греции. В частности:[85] Старый не ведал Приам, что Эсак, став отныне пернатым, Жив, — и рыдал. Над холмом, на котором лишь значилось имя, С братьями вместе свершал поминки напрасные Гектор. И лишь Парис не присутствовал там на печальных обрядах. Только что долгую брань, похитив супругу, занес он В землю родную свою, и тысяча следом союзных Шла кораблей и на них всем скопом народы пеласгов… Остолбенела толпа, но, правды провидец, гадатель, Фестора сын говорит: «Победим! Веселитесь, пеласги!» Троя падет, но наши труды долговременны будут, Девять же птиц как девять годов он брани толкует. Для Вергилия пеласги обычно просто синоним греков[86]; у Стация — аргивян либо греков вообще[87]. География расселения пеласгов Античные авторы находят пеласгов в таком количестве регионов, что это ставит в тупик и древних, и современных исследователей. По словам Страбона, «пеласги были племенем, постоянно кочевавшим и весьма подвижным; оно достигло большого могущества и затем сразу пропало, как раз во время переселения эолийцев и ионийцев в Азию[88]». Крит Пеласгов как один из народов Крита упоминают Гомер (см. выше) и Дионисий[89]. У Диодора Сицилийского приведены две разные версии колонизации: по одной из них, Тектам переправился на Крит во главе эолийцев и пеласгов[90]. По другому рассказу, пеласги прибыли на Крит после этеокритян, но ранее дорийцев во главе с Тектамом[91]. Впрочем, историки Стафил и Андрон, толковавшие Гомера, рассказывая о переселении на Крит дорийцев из Гестиеотиды, пеласгов не упоминают[92]. Пелопоннес Герой-прародитель Пеласг упоминается в родословных мифических царей Аркадии и Арголиды начиная с Гесиода (но не у Гомера). В других регионах Пелопоннеса роль пеласгов малозаметна. Согласно Геродоту, до прихода Даная и Ксуфа ионяне в Пелопоннесе назывались пеласгами и эгиалеями[93]. Дионисий Галикарнасский считает Арголиду первоначальной родиной пеласгов и отмечает обычаи, близкие аргосским, в Италии, связывая их с переселением пеласгов[94]. Страбон отмечал их происхождение из Аркадии[95]. Название Пеласгиотида могло распространяться на весь Пелопоннес (страну, покоренную Пелопом)[96]. По рассказу Павсания, Нелей и пеласги пришли из Иолка и изгнали Пиласа из Мессении[97]. В Аргосе был храм Деметры Пеласгийской[98], а в храме Деметры в Лаконике показывали деревянную статую Орфея работы пеласгов[99]. Беотия и Аттика По схеме Дионисия, пеласги пришли в Беотию, Фокиду и Евбею из Фессалии[100]. Как указывает Страбон, фиванцы и орхоменцы изгнали пеласгов в Афины, где они жили под Гиметтом[101]. Пребывание же в Афинах отмечают многие авторы, начиная с Гекатея, который рассказывал, как афиняне изгнали пеласгов[102]. Общее во всех рассказах то, что упоминается строительство пеласгами стены акрополя и поселение их у подошвы Гиметта, а затем изгнание. Павсаний уточняет, что часть стены акрополя возвели пеласги Агрол и Гипербий, которые позже переселились в Акарнанию[103]. Позже в местечке Пеларгик у подошвы акрополя оракул запрещал селиться[104], а саму крепость Геродот называет Пеларгической[105]. Этимологию, связывавшую имя пеласгов с прозванием «пеларгов», как птиц, приводит «Аттида»[106]. По Геродоту, у пеласгов было священное сказание о Гермесе с напряжённым членом, которое открывается в Самофракийских мистериях, и они поселились среди афинян и научили их этому обычаю[107]. Согласно Павсанию, жрица кабиров в Беотии носила имя Пеларга[108]. Фессалия, Эпир и Македония Одна из четырёх главных областей Фессалии в историческое время носила название Пеласгиотида[109]. Пеласгические равнины простирались от Фер до Магнесии[110]. Уже Гомер и Геродот связывают пеласгов с додонским оракулом[111]. Эллинистический историк Свида писал, что это святилище было перенесено из Фессалии из области Пеласгии около Скотуссы, оттого Зевс назван пеласгийским[112]. В поэме Аполлония Родосского пеласги — как правило, синоним для фессалийцев. Так, он упоминает «пеласгийскую Геру», которой пренебрег Пелий[113], «Пеласгов край»[114], Иолк Пеласгийский (I 897), «пеласгийскую землю» (IV 240), «пеласгийскую страну» (IV 262). Античные историки приводят ряд версий изгнания либо ассимиляции фессалийских пеласгов. О схеме Дионисия Галикарнасского см. выше. Согласно Иерониму из Кардии, пеласги вытеснены из Фессалии в Италию лапифами[115]. По рассказу Диодора, Триоп вместе с сыновьями Девкалиона изгнал из Фессалии пеласгов и получил часть Дотийской равнины[116]. По ещё одному сказанию, уже после Троянской войны Антиф, сын Фессала, прибыл к пеласгам, захватил страну и назвал Фессалией[117]. Высказывалось также мнение, что и народ Македонии вначале назывался пеласгами[118]. Побережье Фракии и острова в северной части Эгейского моря Наиболее достоверны сведения, приводимые Геродотом и Фукидидом о своем собственном времени. По Геродоту, в его время пеласги населяли Крестон, Плакия и Скиллак на северном побережье Эгейского моря[119]. Фукидид также подтверждает, что в его время на Халкидике жили пеласги, которые некогда жили на Лемносе и в Афинах (при этом он отождествляет их с тирсенами)[120]. По Антиклиду, пеласги (которых он отождествлял с тирренами) первыми заселили области около Лемноса и Имброса[72]. Страбон указывает, что на полуострове у Афона некогда жили пеласги с острова Лемнос, которые делились на пять общин: Клеоны, Олофиксий, Акрофои, Дион, Фисс[121]. Изгнанные из Аттики, пеласги изгнали с Лемноса миниев (потомков аргонавтов)[122], после чего похитили афинских женщин с Браврона[123]. По рассказу Геродота, это изгнание миниев относится к времени спартанца Фераса, то есть началу XI века до н. э. Согласно же Филохору, пеласги на Лемносе назывались синтиями[124]. Тем самым их пребывание на Лемносе историк относил к временам задолго до Троянской войны (синтиев же, которых упоминал Гомер[125], античные авторы считали фракийцами). Острова и Малая Азия По Геродоту, жители островов, сражавшиеся за Ксеркса во время греко-персидских войн, принадлежали к пеласгам и позже были названы ионянами[126]. Кроме того, «пеласгические аркадцы» были одной из групп, которая участвовала в ионийской колонизации[127]. В одной из поэм об аргонавтах упоминалось, что долионы приняли аргонавтов за войско пеласгов[128]. Страбон отмечает, что кавконов в Вифинии некоторые называли пеласгами[129]. Поселение пеласгов на Лесбосе и его название Пеласгия упоминают Страбон и Дионисий[72]. По Страбону, лесбийцы утверждают, что они были подвластны Пилею, правителю пеласгов[130]. По рассказу Диодора, Ксанф (сын Триопа) правил аргосскими пеласгами, затем с пеласгами правил в Ликии, а после занял Лесбос, назвав его Пеласгией[131]. По упоминанию Страбона, историк Менекрат из Элеи утверждал, что некогда все ионийское побережье и острова населяли пеласги; также хиосцы называли пеласгов из Фессалии основателями поселений[130]. Часть владений у лелегов и пеласгов отняли карийцы, переселившись с островов на материк[132]. Комментируя Гомера и пытаясь определить, какой из многих городов под названием Лариса имел в виду поэт, Страбон помещает пеласгов рядом с киликийцами. Упоминаемая в «Илиаде» Лариса, по его мнению, располагалась около Кимы и известна как Фриконида[133]. Страбон рассказывает, что в этой Ларисе фриконийской почитали правителя Пиаса, которого дочь утопила в бочке с вином[134]. Позднее эолийцы, взяв Ларису у пеласгов, основали Киму[130]. Италия По схеме Дионисия, пеласги, переселившись из Фессалии через Эпир, заключили союз с аборигинами Лация и изгнали сикелов. Согласно Зенодоту Трезенскому, омбрики изгнаны пеласгами и стали называться сабинянами[135]. У омбриков пеласги отняли Кротон. Дионисий предполагает, что многие города тирренов прежде носили пеласгские названия. По его мнению, пеласгам принадлежали Цере, Пиза, Сатурния, Алсий, Фалерии, Фесценний[136]. Страбон упоминает, что Неаполем и Помпеей некогда владели тирренцы и пеласги, а потом самниты[137], и приводит рассказ, что местечко Регис Вилла — бывший дворец некоего пеласга Малея[138]. Силий Италик упоминает об Эзисе, царе пеласгов, от которого якобы получили название священные убежища «азили» в Пицене[139]. Плутарх среди других мнений упоминает версию, что Рим получил своё имя от пеласгов, обошедших чуть ли не весь свет[140]. Согласно строкам Вергилия, пеласги, первыми владевшие Лацием, посвятили рощу Сильвану близ Цере[141]. Юлий Гигин называл племя герников пеласгийской колонией[142]. Позднее пеласги уступили свое могущество тирренам (ряд античных авторов считал, что произошла просто смена имени). Так, город пеласгов Агилла был захвачен тирренами и переименован в Кэре (Цере)[143]. Ликофрон упоминает. что тиррены отняли у лигуров и пеласгов Пизу[144]. Современные историки Пеласги как миф Вплоть до начала XX века учёные понимали под «пеласгами» все негреческие народы Эллады либо вообще считали их «мифическим» народом. Последнюю точку зрения отражает фраза из энциклопедии Эрша и Грубера: «Пеласги — это просто тень, лишённая всякой исторической реальности». Первым сведения о пеласгах из античных источников систематизировал известный английский политик и историк У. Гладстон. Историки XX века неоднократно обращались к пеласгской проблеме. В СССР источниковедением по пеласгской проблеме занимались А. И. Немировский и Л. А. Гиндин. Пеласги как первая волна индоевропейцев По мнению Л. А. Гиндина и В. Л. Цымбурского, пеласги представляли собой первую волну индоевропейского заселения Ионии и Балкан, которая впоследствии была ассимилирована различными автохтонными племенами, не принадлежавшими к индоевропейской языковой семье. Версия Л. А. Гиндина основана на анализе палеобалканской топонимики, при этом он отождествляет пеласгов с фракийцами, несмотря на то, что древние греки чётко отличали пеласгов и фракийцев друг от друга. Связь с культурами балканского неолита и элладской цивилизацией В 5 — 3 тыс. до н. э. территория севера Греции была южной границей распространения высокоразвитой культуры Винча, которую можно рассматривать как одного из вероятных предков пеласгов. Пеласги как выходцы из Северной Африки В 1901 году Дж. Серджи была выдвинута гипотеза о происхождении пеласгов из среды протоберберского населения Северной Африки. Эта гипотеза была подвергнута осмеянию. Однако в конце ХХ в. американский лингвист Эрик Хамп привел большое количество сведений в пользу правоты Серджи[145]. Филистимляне и/или «народы моря» Гипотеза о связи пеласгов с культурой Винча, возможно, хорошо согласуется с источниками, помещающими пеласгов в состав «народов моря» — в основном доиндоевропейского населения запада Малой Азии. Общепринятое предположение о том, что библейские филистимляне являются одним из ответвлений пеласгов, основывается на довольно противоречивых сведениях из Библии : с одной стороны — Библия указывает на их родство с жителями Кафтора, который принято отождествлять с Критом); с другой — Библия выводит филистимлян потомками Мицраима (Быт. 10:13), соответственно, указывая на их африканское (хамитское) происхождение. Термин филистимляне — типичная в греческом переводе Библии переделка древнееврейского «пелиштим». В свою очередь, библейское «пелиштим» — возможная переделка слова пеласги с характерным переосмыслением этого этнонима, приобретшего значение «странники, переселенцы». От видоизменённого этнонима пелиштим и получила своё нынешнее название Палестина (Земля Филистимская). Интересно, что Древняя Греция прежде, чем именоваться Элладой, обозначалась словом Пеласгия (по словам Геродота). Впрочем, кроме указанных лингвистических соображений и свидетельств о заселении Крита пеласгами (в числе многих других народов) прямых фактов о родстве филистимлян с пеласгами нет. Древнеегипетские надписи упоминают PLST (предположительно пеласги) среди «народов моря», вторгшихся в Египет на рубеже XIII—XII вв. до н. э. при Рамзесе III. Надписи на стенах храма Мединет-Абу сообщают о том, что египтяне разбили пришельцев в морской битве, однако вряд ли победа была решающей. Судя по изображениям в храме, вторжение не было простым набегом; противники египтян привезли с собой семьи и повозки с быками, что указывает на их намерение поселиться на захваченной территории. Сам Рамзес III в надписи сказал, что поселил пленников из «народов моря» в своих крепостях[146]. В каких именно местностях расселил «народы моря» Рамзес III — неизвестно; указания на это содержатся в так называемом «Ономастиконе Аменопа» (конец XII в. до н. э.), древнеегипетском административном списке местностей. Согласно этому документу, филистимляне населяли города Ашдод, Ашкелон и Газа в Ханаане (совр. Израиль). Отождествление филистимлян с пеласгами поддерживается вероятной идентификацией союзников народа PLST как греков-данайцев (DNWN), троянцев или тирсенов (TRS), тевкров (TKR') и сикулов (SKLS) (см. статью Народы моря). Древнегреческие источники не упоминают египетское и палестинское направления экспансии пеласгов; однако следует заметить, что в эпоху «народов моря» ранняя греческая письменность (Линейное письмо Б) исчезла, а несколько веков спустя, когда у греков возникла новая письменность, эти события уже были для греков неактуальны. Пеласги и этруски А. И. Немировский склоняется к представлению, что пеласги — один из индоевропейских народов, чей язык близок иллирийскому, и они участвовали в этногенезе этрусков, ранее их поселившись в Италии (таким образом, из древних авторов его взглядам в наибольшей степени близок Дионисий Галикарнасский). Пеласги и зихи В IV век н. э. — упоминаются в перипле «Описание земного круга», которое сделал Руф Фест Авиен, в частности он писал так[147] : «Вблизи живёт суровое племя гениохов, затем зиги, которые некогда, покинув царства пеласгов, заняли ближайшие местности Понта.» Аналогичная запись и у более раннего географа Дионисий Периегета[148][149] . Язык  Лемносская стела с письмом, предположительно пеласгическим, VI—VII вв. до н. э. Язык пеласгов был сильно отличен от греческого, что дает учёным повод спорить относительно того, были ли они носителями индоевропейских наречий и насколько единым был их язык. Геродот, владевший многими языками Балкан и Малой Азии, не понимал пеласгский язык и называл его «бесспорно варварским»: «На каком языке говорили пеласги, я точно сказать не могу. Если же судить по теперешним пеласгам, что живут севернее тирсенов в городе Крестоне (они некогда были соседями племени, которое ныне называется дорийцами, и обитали тогда в стране, теперь именуемой Фессалиотида), и затем — по тем пеласгам, что основали Плакию и Скиллак на Геллеспонте и оказались соседями афинян, а также и по тем другим городам, которые некогда были пеласгическими, а позднее изменили свои названия. Итак, если, скажу я, из этого можно вывести заключение, то пеласги говорили на варварском языке.» Ряд исследователей причисляет к памятникам пеласгского языка Лемносскую стелу и ряд кратких надписей VI—VII вв. до н. э., происходящих с этого же острова, поскольку Лемнос, согласно Геродоту, был последним пристанищем пеласгов, где они сохранялись ещё в VI в. до н. э. Надпись на стеле выполнена древнегреческим алфавитом, однако язык надписи пока не расшифрован с достаточной уверенностью, хотя позволяет с большой вероятностью отвергнуть индоевропейскую гипотезу. По многочисленным грамматическим показателям и даже совпадающим словам установлено родство языка стелы с этрусским и этеокипрским языками. По Дионисию этруски долго проживали бок о бок с пеласгами, потом заняли их города и могли многое позаимствовать в языке. Однако явное грамматическое сходство этих языков служит аргументом скорее в пользу исконного родства, чем простого заимствования. Пеласги и археология В эпоху средне- и позднеэлладского периода в материальной культуре Греции наблюдаются несколько различных традиций; одна из них, связанная с так называемой «минийской керамикой», привнесена пришельцами с севера (предположительно предками греков), тогда как другая, связанная с «континентальной полихромной керамикой» (mainland polychrome pottery), является продолжение местных неолитических традиций. Тем не менее, оба вида керамики встречаются в одних и тех же поселениях, что говорит, видимо, о совместном проживании греков и пеласгов. Примечания ↑ Гомер. Илиада II 840—843 ↑ Гомер. Илиада X 429 ↑ Гомер. Илиада XVII 279—318 ↑ Гомер. Илиада XVII 301 ↑ Гомер. Илиада II 681 ↑ Гомер. Илиада XVI 233 ↑ Гомер. Одиссея XIX 177 ↑ Гесиод, неизвестное произведение, фр.319 Меркельбах-Уэст = фр.212 Ржах = Страбон. География VII 7, 10 (стр.327); Гесиод, фрагмент 236 по изданию: A.W.Mair. Hesiod: the Poems and Fragments: Done into English Prose with Introduction and Appendices. The Clarendon Press, Oxford, 1908, p. 100 ↑ Гесиод. Перечень женщин, фр.160, 161 М.-У.; Mair, p. 88, Fragment 71. ↑ Асий, фр.8 Бернабе (Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э. М., 1999. С.119) Prichard James Cowles. Researches Into the Physical History of Mankind: Third Edition: Volume III: Containing Researches into the History of the European Nations. — London: Sherwood, Gilbert and Piper, 1841. — P. 489. ↑ Павсаний. Описание Эллады 8.1.4 ↑ Немировский А. И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. С.19 ↑ Пиндар, фр.107а Снелль-Мелер ↑ Эсхил. Просительницы, строки 249—259. ↑ Эсхил. Просительницы, строки 260—270 ↑ Эсхил. Просительницы 912, 1023 ↑ Эсхил. Прометей прикованный 860 Страбон. География, Book V, Section 2.4. ↑ Эсхил. Просительницы, строки 128—129 ↑ в рус. пер. Вяч. И. Иванова «иноземный плач», в пер. С. К. Апта — «чужеземная речь» ↑ Эсхил. Просительницы, строки 154—155, в русских переводах это место понимается иначе, у Вяч. И. Иванова как «семя великое праматери», а у С. К. Апта — «семя славной праматери» ↑ Эсхил. Просительницы, строки 279—281 ↑ Dindorf Wilhelm. ΣΟΦΟΚΛΗΣ: Sophoclis Tragoediae Superstites et Deperditarum Fragmenta: Editio Secunda Emendatior. — Oxford: Oxford University Press, 1849. — P. 352 Fragment 256. ↑ Софокл. Инах, фр.270 Радт = Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 25, 4 ↑ Софокл. Ларисейцы, фр.374 Радт ↑ Еврипид. Геракл 464; Гераклиды 316; Орест 857, 1296 ↑ Еврипид. Орест ↑ Еврипид. Орест 691 ↑ Еврипид. Орест 960, Ифигения в Авлиде 1497 ↑ Еврипид. Орест 1248 ↑ Еврипид. Орест 1601 ↑ Еврипид. Архелай, фр.228 Наук = Страбон. География V 2, 4 (стр.221); также Страбон VIII 6, 9 (стр.371)) ↑ FHG I. Hec. fr.334 ↑ Klausen Rud. Henr. Hecataei Milesii Fragmenta: Scylacis Caryandensis Periplus. — Berolini: impensis G. Reimeri, 1831. — P. Fragment 224 page 140. ↑ Schol.Apoll.Rhod.4.266 ↑ Klausen, Fragment 375, p. 157. ↑ FHG I. Hec. fr.112 ↑ FHG, I. Acus. frg.12; Аполлодора, «Мифологическая библиотека», 2.1.1. ↑ FHG, I. Acus. fr.12; Аполлодор, «Мифологическая библиотека», 3.8.1. ↑ FHG I. Pher. fr.85; Дионисий Галикарнасский, «Римские древности», 1.13.1 ↑ FHG I. Hell., fr.1 ↑ Дионисий Галикарнасский, «Римские древности», 1.28.3. В русском переводе Дионисия 2005 г. вместо Тевтамида стоит Тевталид, вместо Нанаса — Навас ↑ FHG I. Hell., fr.29 ↑ FHG, I. Hell., fr.37. В «Илиаде» (II 681) эпитет «пеласгический» применяется к области в Фессалии, а не к пелопоннескому Аргосу ↑ FHG, I. Hell., fr.115 ↑ Геродот. История II 56 ↑ Геродот 1:58 ↑ Геродот, 1.146 ↑ Геродот, 7.73 ↑ Геродот, 1.94 Геродот, 1.95 ↑ Геродот. История 8.44 ↑ Геродот, 2.51 ↑ Геродот, 6.137 ↑ Геродот, 5.64 ↑ Геродот, 4.145 ↑ Геродот, 6.138 ↑ Геродот, 6.139 ↑ Геродот. История 5.26 ↑ Геродот VI 136 ↑ Геродот. История 6.140 ↑ Геродот. История 2.50-51 ↑ Геродот. История 2.51-52 ↑ Геродот. История 2.54-56 ↑ Геродот. История 2.171 ↑ Геродот, 1.57 ↑ Геродот 1:57 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 29, 3 ↑ см. об этих спорах: Немировский А. И. Этруски: От мифа к истории. М., 1983. С.21 ↑ Геродот. История 7.42 ↑ Филист, фр.2 Мюллер = Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 22, 4 Страбон. География V 2, 4 (стр.221) ↑ Страбон. География VII 7, 10 (стр.327) ↑ Мирсил, фр.2 Мюллер = Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 23, 5 ↑ Мирсил, фр.3 Мюллер = Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 28, 4 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 28, 4 ↑ Павсаний, «Описание Эллады», 8.1.4. ↑ Павсаний, «Описание Эллады», 8.1.5 и 8.1.6. ↑ Павсаний, «Описание Эллады», 8.4.1. ↑ Павсаний, «Описание Эллады», 3.20.5. ↑ Павсаний, «Описание Эллады», 7.2.2. ↑ Дионисий Галикарнасский, «Римские древности», 1.17-30 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 29, 1 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 26, 2; 30, 2 ↑ Овидий, Метаморфозы, Книга 12. ↑ Вергилий. Энеида II 84, 106, 152, IX 154 ↑ Стаций. Фиваида VI 43 и далее ↑ Страбон. География XIII 3, 3 (стр.621), пер. Г. А. Стратановского ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 18, 1 ↑ Диодор Сицилийский. Историческая библиотека IV 60, 2 ↑ Диодор Сицилийский. Историческая библиотека V 80, 1 ↑ Страбон. География X 4, 6 (стр.475-476) ↑ Геродот. История VII 94 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 21; 89, 2 ↑ Страбон. География VIII 3, 17 (стр.345) ↑ Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека Э II 9 ↑ Павсаний. Описание Эллады IV 36, 1 ↑ Павсаний. Описание Эллады II 22, 2 ↑ Павсаний. Описание Эллады III 20, 5 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 18, 1, о Беотии также: Страбон. География IX 2, 25 (стр.410) ↑ Страбон. География IX 2, 3 (стр.401) ↑ Геродот. История VI 137 = Гекатей, фр.362 Мюллер ↑ Павсаний. Описание Эллады I 28, 3 ↑ Фукидид. История II 17, 1 ↑ Геродот. История V 64 ↑ Страбон. География V 2, 4 (стр.221), IX 1, 18 (стр.397) ↑ Геродот. История II 51 ↑ Павсаний. Описание Эллады IX 25, 7.8 ↑ Страбон. География IX 5, 3 (стр.430) ↑ Страбон. География IX 5, 15 (стр.436), перечень её городов: от Ларисы до Магнетиды см. Страбон. География IX 5, 22 (стр.443) ↑ Геродот. История II 52 ↑ Страбон. География VII 7, 12 (стр.329); VII, фр. 1 ↑ Аполлоний Родосский. Аргонавтика I 15 ↑ Аполлоний Родосский. Аргонавтика I 576 ↑ Иероним, фр.11 Мюллер = Страбон. География IX 5, 22 (стр.443); ср. Немировский А. И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. С.22 ↑ Диодор Сицилийский. Историческая библиотека V 61, 1 ↑ Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека Э VI 15, VI 15b ↑ Юстин. Эпитома Помпея Трога VII 1, 3 ↑ Геродот. История I 57 ↑ Фукидид. История IV 109, 4 ↑ Страбон. География VII, фр.35, названия пяти городов приводят Фукидид и Геродот (История VII 22) ↑ Геродот. История IV 145; Павсаний. Описание Эллады VII 2, 2 ↑ Геродот. История VI 138 ↑ Филохор, фр.6 Мюллер; цит. по: Немировский А. И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. С.23 ↑ Гомер. Илиада I 594 ↑ Геродот. История VII 95 ↑ Геродот. История I 146 ↑ Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека I 9, 18 ↑ Страбон. География XII 3, 5 (стр.542) Страбон. География XIII 3, 3 (стр.621) ↑ Диодор Сицилийский. Историческая библиотека V 81, 1-2 ↑ Страбон. География XIV 2, 27 (стр.661) ↑ Страбон. География XIII 3, 2 (стр.620) ↑ Страбон. География XIII 3, 4 (стр.621) ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности II 49, 1 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности I 20, 5; 21, 1 ↑ Страбон. География V 4, 8 (стр.247)) ↑ Страбон. География V 2, 8 (стр.226) ↑ Силий Италик. Пуника, VIII, 443: текст на латинском, цит. по: Немировский А. И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. С.26 ↑ Плутарх. Ромул 1 ↑ Вергилий. Энеида VIII 601 ↑ из Макробия, цит. по: Немировский А. И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. С.26 ↑ Дионисий Галикарнасский. Римские древности III 58, 1; Страбон. География V 2, 3 (стр.220) ↑ Ликофрон. Александра 1359 ↑ Низовский А. Ю. Загадки антропологии. М., 2004. С. 147. ↑ A. Mazar, Archaeology of the Land of the Bible, 305—306 ↑ Руфий Фест Авиен."Описание земного круга" ↑ [СМОМПК, IV Тифлис, 1884, с. 133—134.] ↑ Дионисий Перйегет о племенах восточного Причерноморья Литература Немировский А. И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. С.16-30 (обзор сведений о пеласгах) История Древнего Востока, т.2. М. 1988. |

|

#124

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B9%D1%86%D1%8B

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  Маска ахейского царя Ахе́йцы или ахея́не (др.-греч. Ἀχαιοί, лат. Achaei, Achivi) — наряду с ионийцами, дорийцами и эолийцами являлись одним из основных древнегреческих племён, при этом наиболее древними. Предки ахейцев изначально обитали в районе Придунайской низменности или даже в степях Северного Причерноморья[1], откуда они мигрировали в Фессалию (с начала II-го тыс. до н. э.), позже — на полуостров Пелопоннес. В эпическом языке «Илиады» Гомера под ахейцами подразумеваются все греки Пелопоннеса. Параллельно в произведении греки называются данайцами (Δαναοί) и аргивянами (др.-греч. Ἀργεῖοι) — жителями Аргоса. Содержание 1 История 2 Аххиява 3 Общество 4 Примечания 5 Ссылки История Как и на Крите, в Греции сначала жило негреческое население. Неизвестно, на каком языке говорили эти люди. На рубеже 3 и 2 тысячелетий до н. э. с севера сюда вторгаются греки-ахейцы [2]. Первые раннеклассовые государства ахейцев (Микены, Тиринф, Пилос, Афины и др.) образовались в первой половине II тыс. до н. э. в эпоху бронзового века. Позднее на Пелопоннесе ахейцами было образовано государство Аргос и ок. 1500 г. до н. э. завоёван остров Крит, что положило начало Микенской цивилизации, где сохранились многие элементы местной минойской цивилизации: письменность (Линейное письмо Б), фрески, вазопись[3]. Ахейцы установили тесные контакты с Хеттским государством. В XIII веке до н. э. ахейские мореходы достигали о. Сицилия и о. Мальта (там найдена микенская керамика), а также высаживали десант в Африке для нападения на Египет (1226 г. до н. э.). Ахейцы участвовали в Троянской войне (около 1200 г. до н. э.)[4]. В XII веке до н. э. были вытеснены со своих земель в Арголиде дорийцами в ходе завоеваний последними микенских городов и переселились на север Пелопоннеса (область получила название Ахайя), выселив оттуда ионийцев, в Малую Азию, на Кипр и другие острова. Аххиява Часто название ахейцев сопоставляют с упоминаемой в хеттских текстах страной Аххиява[5]. Ряд исследователей считают, что Аххиява хеттских текстов обозначает Крит, и лишь позднее, после перемещения центра власти с Крита в Микены, или даже в более позднюю эпоху, термин стал применяться к грекам микенской культуры в целом[6]. Другие, напротив, относят Аххияву хеттов исключительно к малоазийской территории. Египетские источники упоминают ахейцев (акайваша) среди «народов моря». В позднебронзовом веке, после распада Микенского и Хеттского царств, государство под названием Хиява (в ассирийских текстах — Кве) существовало краткое время в Киликии. Его основание связывается с «народами моря», а в материальной культуре было много заимствований из Микенской Греции[7]. Общество Во главе ахейского общества стояли цари («ванака»)[8]. Основу войска составляли боевые колесницы. Большая роль отводилась жрецам, которые почитали преимущественно Зевса и Посейдона. Основание общественной пирамиды составляли зависимые крестьяне. Имелись элементы рабовладения. Аристократам устраивали пышные похороны (Микенские шахтовые гробницы) и накладывались золотые маски (см. Маска Агамемнона) Примечания ↑ Ахейская Греция во II тысячелетии до н. э. Микенская цивилизация ↑ В. И. Уколова, Л. П. Маринович. История Древнего Мира издательство = «Просвещение». — 2009. — С. 301. — ISBN 978-5-09-021721-7. ↑ Ахейцы и ахейское искусство ↑ Ахейцы ↑ Fischer, Robert. Die Ahhiyawa-Frage. Wiesbaden, Harassowitz Verlag, 2010 ↑ Alcune riflessioni su Ahhiyawa e Creta | Luca Girella - Academia.edu. Проверено 30 марта 2013. Архивировано из первоисточника 4 апреля 2013. ↑ Сафронов А. В. Государства раннежелезного века Палистин и (Ах)Хиява в Северной Сирии и Киликии: ещё раз об отражении миграций «народов моря» в греческой эпической традиции // ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ — XVI. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб, 18-20 июня 2012 г., сс. 750—760 ↑ Социальный строй микенского общества. Государство Ссылки Ахеяне // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. "Троя и Пра-Аххиява" Гиндин Л.А. "Троянская война и аххиява хеттских клинописных текстов" Ахейская Греция |

|

#125

|

||||

|

||||

|

https://russian7.ru/post/pelasgi-tai...narod-davshiy/

У многих античных авторов упоминается народ пеласгов, населявший разные области древней Греции до прихода туда самих греков. До сих пор неизвестно, что это был за народ. Упоминания о пеласгах Пеласги как союзники Трои впервые упоминаются ещё в «Илиаде» Гомера (VIII в. до н.э.), рассказывающей о событиях предположительно XII века до н.э. Жили они, предположительно, в Фессалии. В «Одиссее» Гомера названо ещё одно место обитания пеласгов – остров Крит. У Гесиода, Гекатея Милетского, Эсхила, Павсания и многих других авторов, пеласги неоднократно упоминаются в самых разных аспектах, в том числе в легендарном ключе. По одной из литературных версий, приведённой у Павсания в «Описании Эллады» (II в. н.э.), Пеласгом звали древнейшего родоначальника населения Греции. Ранее, в V веке до н.э., драматург Эсхил назвал Пеласгом древнего царя в Аргосе на Пелопоннесе. При сопоставлении разных известий античных писателей выявляются несколько совпадающих мест, где, по-видимому, присутствие пеласгов в глубокой древности было бесспорным. Оно подтверждается у двух и более авторов. Это Арголида и Аркадия на Пелопоннесе, Лемнос и ещё несколько островов в Эгейском море, Фессалия, Эпир. В Эпире, в Додоне, издревле находилось почитаемое в Элладе святилище Зевса Пеласгийского с оракулом, сравнимым по авторитету с оракулом Аполлона в Дельфах. По свидетельству Геродота, в Аттике тоже жили пеласги, и предки афинян, до того, как стали говорить по-гречески, были пеласгами. Вместе с тем, в те времена, о которых сохранились сведения у античных авторов, пеласги нигде не составляли крупного этнического массива, а жили анклавами вперемежку с другими народами, в том числе с племенами самих греков. Что пеласги дали грекам Про то, что некогда пеласги имели более широкое распространение, можно судить по высказыванию Геродота (середина V в. до н.э.) о том, что ранее Эллада называлась Пеласгией. Фукидид (конец V в. до н.э.) также говорит, что прежде чем некий Эллин, сын Девкалиона, дал название всей Элладе, «названия ей давали по своим именам отдельные племена, преимущественно пеласги». Из этих указаний, однако, не следует, что пеласги когда-то населяли всю Грецию или были в ней господствующим народом. Из указаний Геродота следует, что пеласги составили этнический субстрат одного из древнегреческих племён – ионийского, ветвью которого были и афиняне: «Ионяне первоначально были пеласгийского происхождения». Геродот привёл предание о том, что некогда афиняне, принадлежавшие уже к эллинскому племени, позавидовав трудолюбию и достатку пеласгов, всё ещё проживавших в Аттике, изгнали их на остров Лемнос,. Он же говорит о том, что «до своего объединения с пеласгами эллины были немногочисленны». Все эти свидетельства могут быть истолкованы так, что большинство эллинов во времена Геродота были никем иными, как эллинизированными пеласгами. О роли пеласгов в культуре древней Греции позволяют судить свидетельства «отца истории» о том, что почти всех своих богов, за немногими исключениями, греки заимствовали либо у пеласгов, либо у египтян, но через посредство пеласгов. Роль главного центра передачи священных знаний от пеласгов грекам сыграл, по взглядам Геродота, всё тот же храм Зевса в Додоне. Памятником высокого градостроительного мастерства пеласгов до нашего времени служат остатки стен Афинского Акрополя, окаймляющие более поздние постройки, возведённые уже в классических Афинах. Если принять версию Геродота о том, что афиняне – эллинизированные потомки пеласгов, то других кандидатов на строительство этих стен и фундаментов не остаётся. С большой степенью вероятности к наследию пеласгов следует отнести памятники мегалитической архитектуры Микен, а также, возможно, какие-то сооружения древнейшей цивилизации Крита. Загадка языка пеласгов По свидетельству Геродота, пеласги говорили на «варварском» языке, то есть весьма далёком от греческого. Отождествить это язык с каким-либо известным очень трудно, так как сохранился только один предположительный памятник пеласгийского языка – стела на острове Лемнос с изображением воина (VI в. до н.э.). Пеласги жили на Лемносе ещё в конце VI века до н.э. и были изгнаны оттуда в результате военно-морской экспедиции Афин. Надпись сделана одним из вариантов раннегреческого письма, но на языке, близком к этрусскому. Надпись легко читается, но что она означает – совершенно непонятно, ибо, за редкими исключениями, неизвестны значения слов самого этрусского языка! Фукидид называл пеласгов также тирренами – словом, которым у ряда других позднейших авторов именуются этруски, жившие в древней Италии и много давшие культуре древнего Рима. Таким образом, можно считать, что пеласги и этруски – один и тот же народ или два близкородственных народа. Однако это ничего нам не даёт, ибо происхождение и генетические связи этрусков не менее загадочны, чем пеласгов! Загадка происхождения пеласгов О происхождении пеласгов существует несколько более или менее аргументированных гипотез. Одна из них утверждает, что пеласги-тиррены были потомками древнейшего населения как Греции, так и Италии. Вторжения волн индоевропейцев на Балканский и Апеннинский полуострова оттеснили этот народ в разрозненные анклавы. При этом некоторые учёные считают, что пеласги были потомками населения древнейшей цивилизации Винча на Балканах, существовавшей в V-IV тысячелетиях до н.э. Другая гипотеза связывает расселение пеласгов-тирренов с морской миграцией. По одной версии, её источником была Малая Азия. По пути оттуда пеласги заселили Крит и острова Эгейского моря. Некоторые учёные отождествляют пеласгов с одним из «народов моря», опустошавших древний Египет, и упомянутым в Библии – филистимлянами, давшими название Палестине. Есть и любопытная версия, согласно которой предки пеласгов могли прибыть из Северной Африки. В Греции к памятникам пеласгийского языка могут относиться критское иероглифическое письмо и линейное слоговое письмо А, также присущее древнейшей критской цивилизации (1-я половина II тысячелетия до н.э.). Впрочем, обе письменности до сих пор не расшифрованы. Линейное письмо А послужило прототипом для слогового линейного письма Б, использовавшегося микенской цивилизацией, которую считают уже принадлежащей этническим эллинам. Большинство учёных, однако, сходится во мнении, что это письмо также было создано не самими греками, так как оно плохо приспособлено к передаче греческих фонем, а потому первоначально принадлежало другому народу. Вопрос о том, что из наследия цивилизации, предшествовавшей в Греции самим грекам, принадлежит именно пеласгам, может быть лучше решён, очевидно, только после прочтения этих надписей. Не исключено при этом, что пеласги не были единым этносом в привычном нам смысле, а представляли собой такой же сборный термин, как и «народы моря». © Русская Семерка russian7.ru Последний раз редактировалось Chugunka; 08.11.2019 в 11:14. |

|

#126

|

|||

|

|||

|

http://the-barbarians.ru/varvari-dre...a/pelasgi.html

PostDateIcon10.11.2012 17:04  Античное изображение пеласгов Пеласгами (др.-греч.: pelasgoi) в античности называли народ, проживавший в Греции, который говорил не на греческом языке и предположительно относился к доиндоевропейскому населению. Правда, в части исследований название «пеласги» обозначает не какое-то однородное или обособленное племя с единым языком, а остатки населения Греции, проживавшего здесь до прихода индоевропейцев, которое к началу классического периода античности еще не полностью ассимилировалось и поэтому отличалось от остального населения страны, в том числе и по языку. Однако доиндоевропейское происхождение пеласгов оспаривается некоторыми исследователями, так как в большинстве греческих источников пеласги упоминаются как отдельный, очень древний народ, но родственный эллинам, что подтверждается, например, тем, что многие семьи в Аттике, Ионии и других областях Греции гордились своим, якобы, пеласгским происхождением. Судя по всему, пеласги проживали в основном в местности вокруг древнегреческого города Додона, в Фессалии, Аттике и некоторых частях Арголиды. Некоторые античные авторы также сообщают о пеласгах на острове Лемнос и на северо-западе Малой Азии. Многочисленные упоминания об этом народе, встречающиеся в трудах античных писателей и историков, доказывают, что в классический период античности в некоторых областях Греции еще встречалось негрекоязычное население. Так, Геродот пишет, что первоначальным названием Греции, якобы, было Пеласгия, и называет пеласгами жителей Плакии и Скиллака на Геллеспонте, Самофракии, Додоны, Аркадии, Аргоса, Лесбоса, а также Лемноса и Имвроса. Кроме того, Геродот упоминает пеласгов как соседей тирренов в Крестоне. Где располагался Крестон, неизвестно, но согласно существующему мнению, он находился где-то в районе полуострова Халкидики. Кроме того, Геродот утверждает, что и жители Аттики имели пеласгское происхождение. Помимо вышеназванных областей, которые согласно имеющимся источникам, датирующимся периодом с 4-го века до нашей эры, были населены пеласгами, упоминаются: Беотия, части Арголиды, Сикион, города на западе Малой Азии, а также многие области и города в Италии от равнины реки По до самого юга этой страны. Правда, поскольку проживание этого народа на указанных территориях не удается подтвердить никакими иными фактами (например, наличием археологических находок), современные исследования, посвященные проблеме пеласгов, до сих пор не выявили ничего более конкретного. Поэтому те источники, согласно которым они, якобы, проживали в Италии, считаются недостоверными. Пеласги вели оседлый образ жизни и занимались земледелием и скотоводством, расчищали под пашню леса, рыли шахты, осушали болота, строили в плодородных долинах города с прочными крепостными стенами. Как высшему божеству они, опять же согласно более поздним греческим источникам, поклонялись Эфиру, светящемуся небу. При этом они не изображали его и не строили в честь него храмов. Политеизм и антропоморфизм более позднего периода были чужды пеласгам. Последний раз редактировалось Chugunka; 14.01.2020 в 08:29. |

|

#127

|

|||

|

|||

|

http://ru-sled.ru/narody-morya/