|

|

#1171

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/linkor-petr-i-istoriya-26692.html

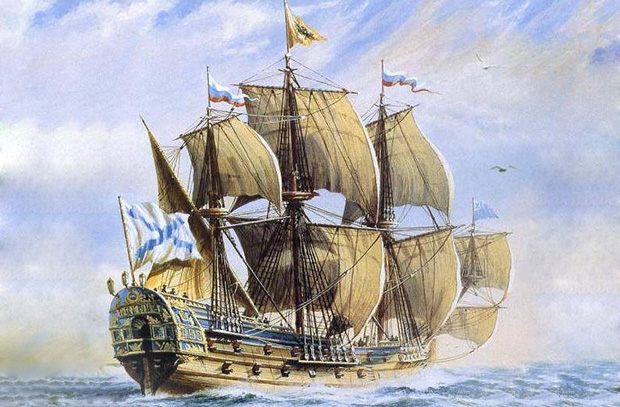

25 июня 2016, 00:00 Русские победы, История  «Полтава»: первый линкор Адмиралтейства. Фото: рустрана.рф Русский Балтийский флот ведет свою историю с 1703 года, его главный судостроитель — Адмиралтейская верфь Санкт-Петербурга — младше на год. Первый корабль для моряков-балтийцев сошел с ее стапелей в 1706 году — это был 18-пушечный прам Arcanne. Но первый серьезный боевой корабль, появление которого ярко свидетельствовало о рождении серьезного русского флота на Балтике, появился лишь шесть лет спустя. 26 (15 по старому стилю) июня 1712 года со стапелей Адмиралтейства сошел 54-пушечный линейный корабль «Полтава». «Полтава» не была первым русским линкором вообще: это гордое звание досталось 58-пушечному линейному кораблю «Гото Предестинация», спущенному на воду Воронежским адмиралтейством 8 мая (27 апреля по старому стилю) 1700 года. Не была «Полтава» и первым линкором на Балтике: еще в 1710 году на Ладоге были спущены на воду четыре линкора типа «Рига» (бывшие, правда, маломаневренными и слабомореходными). Но «Полтава» наследовала и первому, и вторым. С ладожскими линкорами ее роднило предназначение: как и они, первый линкор петербургского Адмиралтейства строился специально для Балтийского флота. А с воронежским — личности создателей: как и «Гото Предестинацию», «Полтаву» проектировал лично царь Петр Алексеевич, а руководил строительством обоих кораблей мастер Федосей Скляев. О личности Петра I известно достаточно, чтобы не посвящать ей отдельный экскурс, а вот о Федосее Скляеве стоит рассказать поподробнее. Лучше всего привести выдержки из статьи в 18 томе «Русского биографического словаря» под редакцией председателя Императорского исторического общества Александра Половцова, вышедшего в 1904 году в Санкт-Петербурге. Вот что говорится там о знаменитом корабеле: «Скляев, Федосей Моисеевич, капитан-командор, лучший судостроитель петровского времени; ум. 10 мая 1728 г. Скляев был видным членом кружка русских моряков и судостроителей, которые вместе с Петром Великим учились за границей и пользовались его дружеским расположением. Впервые он стал известен Петру, как рядовой бомбардир потешных полков, и в 1697 году выбран был в число 30 волонтеров (валентиров) великого посольства. В Амстердаме с августа 1697 г. он несколько месяцев вместе с Петром и Александром Меншиковым изучал корабельное дело на Ост-индском дворе <…> Скляев вполне оправдал отзыв Петра о нем, как о лучшем корабельном мастере. В 1699—1705 гг. он строил в Воронеже корабли «Предестинацию», или «Божияго Предведения», и «Ластку», под постоянным наблюдением Петра, который сам посещал верфь и отовсюду и из Гродны, и из Вильны, и из Петербурга присылал чертежи (текены) и указания по отделке этих судов. <…> С осени 1705 г. Скляев работал на Петербургской верфи и здесь построил в 1707—1708 гг. по чертежам Петра 16-пушечную шняву «Лизета», в 1709—1712 гг. под руководством Петра 54-пушечный корабль «Полтава», затем в 1712—1714 гг. 60-пушечный корабль «Нарва», в 1712—1717 гг. 60-пушечный корабль «Ревель», оба в 145 фут, в 1716—1721 гг. 83-пушечный корабль «Фридемакер» и еще несколько кораблей, фрегатов и шняв меньших размеров». Стоит ли удивляться, что большинство иностранцев, которые видели «Полтаву» на ходу, под парусами, восторженно отзывались о ней, хотя и отмечали, что корабль имеет непривычно узкую корму: дескать, с такой ему трудно будет в долгих океанских плаваниях. Но первый линейный корабль Адмиралтейства и не планировалось использовать в таких долгих путешествиях. Его главной задачей было укрепление Балтийского флота и активное участие в морских баталиях Северной войны — а они не отличались переходами на слишком большие расстояния. Куда важнее было вооружить корабль по-настоящему современной артиллерией и сделать его малоуязвимым для попыток абордажа. С этой задачей Петр Алексеевич и Федосей Скляев, который тоже участвовал в разработке проекта нового линейного корабля, справились отменно. Борта «Полтавы» примерно от середины резко заваливались внутрь, что осложняло любые попытки абордажа и одновременно обеспечивало отличную защиту экипажу корабля от подобных попыток. Что же касается артиллерии, то Петр с самого начала запланировал вооружить новый корабль новыми же пушками. Эти орудия, благодаря иным пропорциям, отличались меньшим весом при том же калибре, что и пушки прежнего поколения, а значит, можно было поставить их больше — или установить орудия большего калибра. Именно так и поступили на «Полтаве»: по первоначальному проекту, на ней собирались установить двадцать два 18-фунтовых, двадцать два 8-фунтовых и восемь 3- или 4-фунтовых орудия. Но в конечном итоге корабль получил двадцать два 18-фунтовых, двадцать 12-фунтовых и двенадцать 6-фунтовых пушек, благодаря чему общий вес полного залпа одним бортом равнялся 354 фунтам — весомый показатель! Хотя работа над проектом «Полтавы» была завершена только в 1709 году, незадолго до ее закладки, заготовка леса для корабля началась существенно раньше — в январе 1708 года. Конечно, в тот момент никто не думал, что дубовые доски и бревна готовятся именно для первого адмиралтейского линкора — но именно они тщательно подбирались под наблюдением самого Федосея Скляева все лето и осень 1708-го. Так что к моменту окончания работы Петра I над проектом линейного корабля в запасе у адмиралтейских корабелов имелся достаточный запас отлично высушенного леса. Именно из него и начали строить корабль, который 15 (4 по старому стилю) декабря 1709 года заложили на стапелях Адмиралтейства. Вот как описывает закладку «Полтавы» лично наблюдавший за ней датский посланник Юст Юль в своих «Записках датского посланника в России при Петре Великом»: «15-го. После полудня я отправился на адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле, но в тот день был поднят один форштевень, так как стрелы (козлы) оказались слишком слабы для подъема ахтерштевня 84. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получает жалованье  , распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, коим владеет искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники. Бывшие на верфи офицеры и другие лица ежеминутно пили и кричали. В боярах, обращенных в шутов, недостатка не было, напротив, их собралось здесь большое множество. Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял пред стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт (старший офицер флота рангом ниже вице-адмирала; именно это звание носил Петр I, часто пользовавшийся в морских делах псевдонимом «шаутбенахт Петр Михайлов». — РП). Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны и послушливы в отношении своего начальства. С верфи царь пошел в гости на вечер к одному из своих корабельных плотников». Стоит добавить: этим корабельным плотником, судя по всему, как раз и был Федосей Скляев, в то время пользовавшийся особым благоволением императора. , распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, коим владеет искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники. Бывшие на верфи офицеры и другие лица ежеминутно пили и кричали. В боярах, обращенных в шутов, недостатка не было, напротив, их собралось здесь большое множество. Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял пред стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт (старший офицер флота рангом ниже вице-адмирала; именно это звание носил Петр I, часто пользовавшийся в морских делах псевдонимом «шаутбенахт Петр Михайлов». — РП). Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны и послушливы в отношении своего начальства. С верфи царь пошел в гости на вечер к одному из своих корабельных плотников». Стоит добавить: этим корабельным плотником, судя по всему, как раз и был Федосей Скляев, в то время пользовавшийся особым благоволением императора.В том, что только что заложенному кораблю царь Петр Алексеевич дал имя «Полтава» в честь важнейшей победы Северной войны, нет ничего удивительного. Примечательнее другое: то, что поначалу лес для постройки готовили на Ладоге, а в Петербург перевезли только летом 1709 года, было прямым следствием полтавской виктории. Швеция, король которой Карл XII после сражения попал в плен, явно ослабела, и русский царь рискнул затеять строительство настоящего линкора в Петербурге, не опасаясь уже вражеского рейда. На постройку корабля ушло почти три года, поскольку заранее заготовленного запаса сухого леса, как всегда, оказалось недостаточно; впрочем, недостаточным оказался и запас многих других материалов и элементов, хотя их по царскому поручению заготовили в большом количестве. Сказывался недостаток опыта кораблестроения у большинства работников Адмиралтейства, да и логистические проблемы того времени мало отличались от таковых сегодня. Но в итоге к 26 июня 1712 года корабль был готов. Корму его украшали резные деревянные щиты, аллегорически рассказывавшие о победе русского оружия под Полтавой. На церемонии спуска, как отмечают хроники начала XVIII столетия, «были: царевны Екатерина Алексеевна, Наталья Алексеевна и все царской фамилии, также г. адмирал, вице-адмирал, английский посол и прочих дворов посланники, сенаторы и прочие знатные персоны. До самой ночи довольно веселились». Через полтора месяца, в конце августа, «Полтаву» перевели от стенки Адмиралтейства в гавань на острове Котлин (до закладки собственно Кронштадта оставались еще 11 лет). Там линейный корабль окончательно достроили и оснастили, и 2 мая 1713 года линкор отправился в свою первую кампанию — в крейсерство к Березовым островам, в составе котлинской эскадры вице-адмирала Корнелиуса Крюйса. До августа 1717 года корабль участвовал во всех кампаниях, пока во время погони за шведским капером не села на мель, получив заметные повреждения. На ремонт «Полтава» встала к стенке Адмиралтейства и вновь вернулась к Котлину в апреле 1720 года. Но 9 мая 1721 года во время шторма линкор потерял две мачты и встал на ремонт в гавани Котлина, а с 1723 года перестал выходить в море совсем: как писала Адмиралтейств-коллегия, «оный корабль хотя б готов, однако ж в компании лутче ему не быть, понеже стар и недействителен в море». Два года спустя корабль разоружили, и следующие семь лет он простоял в ожидании ремонта, которого так и не дождался, и был разобран… Последний раз редактировалось Chugunka10; 21.11.2021 в 09:43. |

|

#1172

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/zvanie-general...uza-26585.html

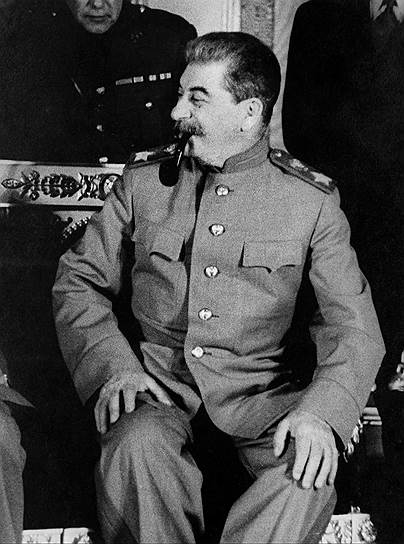

Русские победы, История Генералиссимус Победы Портрет И.В. Сталина, 1945 г. Художник В.Н. Яковлев Термин, которым обозначается наивысшее воинское звание, «генералиссимус», происходит от латинского слова generalissimus, то есть «самый общий» или «самый главный». Исторически сложилось, что этот термин со времен позднего Средневековья использовали для обозначения главнокомандующего всеми вооруженными силами государства или союза нескольких государств в период крупной войны. Например, во Франции это звание носили Генрих III, побывавший королем польским и французским, а также знаменитый кардинал Ришелье. В Швеции первым генералиссимусом стал король Карл X, известный в истории военный реформатор и создатель новой тактики шведского войска в годы Тридцатилетней войны. В нашей стране впервые званием генералиссимуса по велению царя Петра I был отмечен воевода Алексей Семенович Шеин за успешное командование русскими войсками в Азовских походах. Случилось это 320 лет назад — 28 июня 1696 года. Но официально звание генералиссимуса в России было введено Воинским уставом 1716 года: «Сей чин коронованным главам и великим владеющим принцам только надлежит, а наипаче тому, чье есть войско». Однако более при Петре I это звание не присваивалось. За весь XVIII век чин генералиссимуса в России получили только три персоны. Двоим оно было присвоено по чисто политическим мотивам — Александр Меньшиков стал генералиссимусом в 1727 году, а принц Брауншвейгский, отец несостоявшегося царя Иоанна Антоновича, — в 1740 году. Оба носили эти звания буквально несколько месяцев, до падения после очередных дворцовых переворотов. Хотя Меньшиков имел немалые военные заслуги в годы войны со шведами, но звание «генералиссимус морских и сухопутных войск» он, по сути, присвоил сам себе, когда его дочь была обручена с юным императором Петром II, при котором «светлейший князь» возглавлял правительство. Лишь третий генералиссимус Российской империи XVIII столетия получил это наивысшее воинское звание по бесспорному праву побед и военного таланта — им стал Александр Васильевич Суворов. Ему было присвоено это наивысшее звание — «Генералиссимус российских сухопутных и морских сил» — осенью 1799 года по совокупности былых побед в войнах с турками и после удивительных воинских подвигов в Италии и Швейцарии. Формальный момент, что генералиссимусом может быть только «коронованный глава» или «великий принц», тоже был соблюден: царским указом Суворову за победы в Италии присвоили потомственный титул князя Италийского, а по общепризнанной иерархии русский князь вполне равнялся европейскому принцу. Отныне даже Военная коллегия (то есть министерство обороны Российской империи) должна была вести переписку с генералиссимусом Суворовым «сообщениями, а не указами». Больше это величайшее воинское звание в нашей стране никому не присваивалось вплоть до конца Второй мировой войны. И следующим генералиссимусом в русской истории после Александра Суворова стал только Иосиф Сталин.  Мундир Генералиссимуса Советского Союза, который предлагался И.В.Сталину. Фото: Ираклия Чохонелидзе/ТАСС С августа 1941 года Сталин официально занимал пост Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР — то есть формально он соответствовал всем параметрам генералиссимуса, сложившимся в далёком прошлом и закрепленным Воинским уставом Петра I: был и «коронованным главой», то есть первым лицом государства, и одновременно командовал всеми войсками в ходе большой войны. А в мае 1945 года стало понятно, что Иосиф Сталин соответствует звание генералиссимуса не только по формальным признакам – авторитет «Верховного» безоговорочно признавали все победоносные Маршалы Советского Союза. По воспоминаниям современников, вопрос о присвоении Сталину звания генералиссимуса обсуждался несколько раз, однако сам Верховный Главнокомандующий неизменно отклонял данное предложение. Решающую роль сыграла меткая шутка Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, когда он в разговоре с «Верховным» сказал: «Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал, вы меня наказать не сможете!» Сталин рассмеялся и дал своё согласи на введение звания генералиссимуса… Возрождение в СССР наивысшего воинского звания Российской империи было оформлено символическим образом. В день главного Парада Победы 24 июня 1945 года было подписано предложение от командующих всех фронтов и Генерального штаба Красной Армии о введении звания генералиссимуса. При этом данное предложение военных ссылалось на многочисленные аналогичные обращения общественности, в том числе на первое, поступившее в Кремль в феврале 1943 года сразу после великой победы под Сталинградом. Спустя сутки звание генералиссимуса было утверждено Президиумом Верховного Совета СССР — высшим конституционным органом Советского Союза. Текст подписанного 26 июня 1945 года Указа был очень простым и кратким: «Установить высшее воинское звание — Генералиссимус Советского Союза, персонально присваиваемое Президиумом Верховного Совета СССР за особо выдающиеся заслуги перед Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время войны». На следующий день, 27 июня 1945 года, по предложению Политбюро ЦК ВКП (б) и письменному представлению командующих фронтами это звание было присвоено Иосифу Виссарионовичу Сталину «в ознаменование исключительных заслуг в Великой Отечественной войне». Сталин принял звание генералиссимуса и с гордостью носил его до самой смерти, но решительно остановил все попытки разработать пышную униформу, превосходящую маршальскую обилием золотого шитья. Отныне Маршалов Победы возглавлял Генералиссимус Победы. Можно по-разному относиться к роли и личности Сталина в иные периоды нашей истории, но отрицать его значение и выдающиеся заслуги в годы Великой Отечественной войны не будет ни один вменяемый человек. Наивысшее звание генералиссимуса в 1945 году Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР получил по праву и в ознаменование величайшей победы в русской истории. Последний раз редактировалось Chugunka10; 20.11.2021 в 09:56. |

|

#1173

|

||||

|

||||

|

Родились:

1894 – Петр Капица Нобелевская премия по физике 1978 года |

|

#1174

|

||||

|

||||

|

http://kolegov-a-o.livejournal.com/837299.html

26 июн, 2014 at 12:14 AM Памятная дата: 1710 г. - взятие во время Северной войны Выборга русскими войсками генерал-адмирала Апраксина. День памяти военачальника, генерал-аншефа, сенатора, генерал-губернатора Киева и Санкт-Петербурга И.Ф.Глебова (1707-1774), первого командующего воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенанта В.А.Глазунова (1895-1967). В этот день родились третья дочь в семье Царя-Мученика Николая II Великая Княжна Мария Николаевна (1899-1918), летчик-космонавт П.И.Беляев (1925-1970). Церковный календарь (13 июня по ст.ст. Седмица 1-я по Пятидесятнице, Глас седьмый). Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Мц. Акилины (293). Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской (ок. 370). Прпп. Андроника (ок. 1395) и Саввы (XV) Московских. Мц. Антонины (284-305). Прпп. Анны (826) и сына ее Иоанна (IX). Свт. Антипатра, еп. Бостры Аравийской. Прп. Андроника, ученика прп. Сергия Радонежского и прп. Саввы, игуменов Московских Последний раз редактировалось Chugunka10; 20.11.2021 в 10:02. |

|

#1175

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/calenda...326-june_26-0/

25 июн 2015 в 18:00 Общество » День в истории » Июнь  Фотоархив Pravda.Ru 26 июня Православный календарь День памяти святой мученицы Акилины (293). Акилина, будучи еще 12-летней, убеждала сверстников поверить во Христа, за что во время гонения на христиан была подвергнута бичеванию раскаленными прутьями. Ей просверлили голову. Ангел воскресил ее. Тогда ей был вынесен смертный приговор и уже мертвой отсекли голову. Народная традиция Акилина. Акулина Гречишница. Акулина Гречушница. Акулина — Кривые огурцы. Черные гречихи. Праздник каш. Задери хвосты. Вздери хвосты. Акулины базы. Такие названия ("Задери хвосты", "Вздери хвосты") дня объясняются следующим: в это время появляются очень много слепней. Коровы от оводов, слепней "бесятся", "сатанеют", ищут укрытия под навесами — "базуют". В средних и северных частях России — посев гречи. Гречу сеют за неделю до Акулины или неделей позже. Сеют ее в ясную сухую погоду в сухую, пыльную или песчаную землю. Она боится морозов. "Кривые огурцы" — огурцы позднего сева — не будут хорошими, они не успевают созревать. Конец "воробьиным ночам". Лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. "Мошкара толчется кругами — к хорошей погоде". Зацветает барбарис. Пойдешь лесом — комары взбесят. Появление оводов. Акулины-базы: коровы от множества мух, комаров и слепней не стоят на месте, бегают из стада, ищут приюта в селениях под навесами, в тени строений, что и называется "базовать". В Курской губернии на Акулину не работали, чтобы гречи были хороши. В этот день устраивали мирскую кашу для нищей братии: праздник каш. Именинники: Акилина, Акулина, Андрон, Антонина, Анна, Иван, Савва. События 26 июня 1831 года на прибывшей в Петербург из Вытегры сойме были обнаружены первые больные холерой. В предыдущий год холера свирепствовала в Москве, эпидемию предотвратить не удалось — ежедневно умирало до 500 человек. Не понимая причин болезни, народ, подстрекаемый нелепыми слухами, не хотел предпринимать указанных мер предосторожности и, собираясь толпами на улицах и площадях, останавливал прохожих, врывался в больницы, умерщвлял докторов и освобождал больных, которых, считала толпа, там только мучают. Николай I, узнав о бунте, прибыл в город из Петергофа и явился на Сенной площади, где скопилось несколько тысяч человек. Царь громовым голосом велел преклонить колени перед церковью Спаса, чтобы вымолить себе прощение и спасение у Всевышнего. Народ мгновенно очнулся, прекратил буйство и разошелся по домам. Император приказал городским властям немедленно устроить холерные больницы на 100 кроватей, выделив на эти цели 130 тысяч рублей. К концу августа эпидемия прекратилась. 26 июня 1940 года, 75 лет назад, вечером Советское правительство передало румынскому посланнику в Москве Давидеску заявление, в котором указывалось, что "Советский Союз считает необходимым и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу. Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той части Буковины, население которой в своем громадном большинстве связано с Советской Украиной, как общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава". После вынужденного согласия румынского правительства 28 июня начался Освободительный поход Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину. 26 июня 1953 года на заседании Президиума ЦК КПСС был арестован министр внутренних дел и госбезопасности СССР Лаврентий Берия. 26 июня 2002 года московский городской суд заочно приговорил бывшего генерала КГБ Олега Калугина к 15 годам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в совершении государственной измены. Суд лишил его звания и всех наград, полученных за время службы. Юбилеи 26 июня 1899 года родилась Мария Николаевна (Романова), великая княжна, третья дочь Николая II, разделившая судьбу всей семьи. Дни рождения 26 июня 1963 года родился Михаил Ходорковский, опальный олигарх. Скорбные даты 26 июня 1941 года умер Николай Гастелло, летчик, капитан, Герой Советского Союза, направивший вместе с экипажем (лейтенанты А. А. Бурденюк, Г. Н. Скоробогатов, старший сержант А. А. Калинин) свой подбитый самолет на танковую колонну гитлеровцев. Последний раз редактировалось Chugunka10; 20.11.2021 в 09:57. |

|

#1176

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/26-%d0...0%d1%81%d1%82/

Командир эскадрильи Николай Францевич Гастелло (1904–1941) на самолёте ДБ-3Ф вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой механизированной колонне на дороге Молодечно — Радошковичи. В составе экипажа рядом с Гастелло сражались лейтенанты Анатолий Бурденюк, Григорий Скоробогатый и старший сержант Алексей Калинин.  Вражеский снаряд повредил топливный бак, и Гастелло решился на огненный таран — направил горящую машину на механизированную колонну врага. Все члены экипажа погибли. В сводке Совинформбюро говорилось: «Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолёт на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с самолётом героя».  Капитан Николай Гастелло посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза, а его подвиг стал для красноармейцев примером самопожертвования во имя Победы. Последний раз редактировалось Chugunka; 28.06.2017 в 21:33. |

|

#1177

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/nie...annogho-v-sssr

Нефть, добытая из цифр. К 62-летию мирного атома, придуманного в СССР  Сегодня в прошлом Ядерный реактор (наряду с водкой, автоматом Калашникова и медведем) совсем не случайно входит в один ряд «признаков русскости» в зарубежном кинематографе. Мирный атом - такой же международный бренд России, как всё перечисленное. Сегодня, когда мы справляем 62-ю годовщину запуска первой в мире АЭС, стоит поговорить о том, что атомная энергетика для нас – «второй космос». То есть своего рода технологическая рента. Атом наш Меч в истории всегда более интересен, чем плуг, а войны гораздо популярнее мирного развития экономики. Поэтому о времени появления ядерного оружия худо-бедно знают многие (1945 – у США, 1949 – у нас). А вот когда построили и запустили первую АЭС? Это куда менее ценимое (чем, скажем, первый космический полёт), но не менее важное достижение. Фамилии причастных на слуху. Пётр Капица – первым предложил использовать атом «в том числе и мирных целях». Сергей Вавилов – отвечал за координацию работ. Игорь Курчатов – предложил использовать в АЭС такой же реактор, на котором нарабатывался плутоний для первой ядерной бомбы. Николай Доллежаль – конструктор реактора АМ-1 Обнинской АЭС. Организационно работами по АЭС занималось Первое главное управление при Совете министров. Позже преобразовано в министерство среднего машиностроения, кстати ровно за год до запуска Обнинской станции, так что дата двойная. Построили быстро. В 1952-м начали, в 1954-м – закончили и запустили. Могли бы, кстати, и быстрее, Капица свою записку написал ещё в 1945 году. Проблема была в том, что атомная отрасль создавалась в первым делом под бомбу – понятно почему. Станция сразу начала давать ток в энергосистему, хотя на проектную мощность (5 МВт) её выводили до октября. Сегодня реакторы на ледоколах или подводных лодках выдают на порядок больше, но для того времени это был прорыв. Американцы, построившие свой реактор в 1950-м, вывели его всего на 0,8 МВт. Но поскольку к сети его не подключили, то у них – энергетический реактор, а у нас – атомная станция. Дальше наращивали стремительно. Уже в 1958 году состоялся пуск Сибирской АЭС (первая очередь, 100 МВт), к концу 60-х общая установленная мощность на нескольких АЭС преодолела порог в 1 ГВт. В 1974 состоялся пуск первого гигаватного энергоблока. К настоящему времени у нас есть 10 действующих и 5 строящихся станций, по суммарной выработке электроэнергии на них Россия находится на третьем месте в мире. Самые близкие горизонты С атомной энергетикой у нас дела по сей день обстоят примерно так же, как и с космосом. То есть неплохо. Потому что в обоих случаях мы не участвовали в гонке за лидером, не импортировали технологии вместе с обязательными в таких случаях «сюрпризами», а развивали эти отрасли самостоятельно, задавая попутно правила развития для остального мира. Есть русский космос, есть русские АЭС (и русское топливо), и есть «альтернативы русскому». К этому перечню стоит добавить русское оружие: эта триада и составляет наш технологический базис. Тем более, что сферы взаимопроникают: скажем, силовые установки будущих двигателей космических аппаратов – тоже своего рода АЭС. Сегодня ГК «Росатом» – наследник Минсредмаша – не только строит в России и Белоруссии, но и активно продвигает свои услуги за рубежом. Российские АЭС сегодня строятся в Финляндии, Египте, Иордании, Китае, Иране, Бангладеш. Всего же на 2016 год у компании подписано контрактов на строительство 34 энергоблоков. В планах – довести к 2030 их количество до 80. Это сотни миллиардов долларов, гарантированный сбыт для топливного дивизиона компании, но главное – возможность сохранять лидерские позиции. К слову, вот пример основательного подхода и здоровых традиций: планирование своей работы на полтора десятилетия вперёд. А также ответ на вопрос, о возможности/невозможности эволюции советской экономики. Да, сегодня это госкорпорация. Но принципы эффективности не менялись. Возраст у атомной энергетики почтенный, но это по-прежнему будущее. Мы стоим на пороге освоения полярных регионов Земли, одним из технологических решений этого шага станут мобильные АЭС различной мощности: от покрытия потребностей геологической партии до небольшого посёлка и производственных мощностей. Не говоря уж об атомном ледокольном флоте, которым, кроме нас, никто больше не обладает. Почему у нас получилось? Ядерное оружие и АЭС – это такая же технологическая пара, как баллистические и космические ракеты. Технология может служить как мирным, так и военным целям, однако в любом случае нужно осваивать сходные технологии. Как получилось, что наше технологическое развитие по атомному проекту не только было более сбалансированным, но и позволило сохранить позиции в атомной энергетике даже несмотря на коллапс союзного государства? Ведь на начальном этапе информацию по той же бомбе нам у союзников пришлось «позаимствовать». Думается, что дело тут в правильной постановке задачи. Да, мы, как и американцы, разрабатывали в первую очередь ядерное оружие. Однако мотивация была разной. Для них во главе угла стояло стремление приложить новую разрушительную силу к уже существующим планам «пацификации» советского государства: начиная с британского плана «Немыслимое» и далее – вплоть до разрядки. То есть в максимально сжатые сроки создать ядерный кулак непреодолимой мощи. У нас же задач было две: 1) По возможности скорее достичь если не паритета, то такого соотношения сил, чтобы в крайнем случае отмахаться; 2) Поскорее освоить атом в комплексе, а не только его военное применение. Атом и сейчас не дёшев, а уж тогда и подавно. Только его мирное выгодное использование позволяет мириться с этими расходами. Есть и ещё один момент. Уже четверть века наше государство устроено не точно так, как советское. Кто-то считает, что это «новая Россия» – одни с сожалением, другие с радостью. А Россия та же. Перемены в ней происходят, и они не могли не затронуть отрасль, однако главное остаётся неизменным: это по-прежнему государственное дело. Пока оно будет таким оставаться – причин волноваться нет. Новый Минсредмаш обеспечивает не только полный технологический цикл (для того же топлива: от руды до готовой сборки), но и цикл организационный (КБ, НИИ, подготовка специалистов). Глобальная экономика предоставляет уйму возможностей по выведению этих функций на аутсорс, но делать этого, надеемся, никто не будет. Учитывая богатые лоббистские возможности наших конкурентов, объяснить позиции и перспективу «Росатома»на мировом рынке можно только одним: наши решения просто на две головы выше, чем у остальных. И крыть это нечем. |

|

#1178

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/gallery/249..._campaign=foto

1945 год. В СССР учреждено звание генералиссимус Советского Союза. На следующий день первым и единственным обладателем его стал Иосиф Сталин |

|

#1179

|

||||

|

||||

|

https://www.calend.ru/day/2019-6-27/

Праздники Праздники России  День молодежи России День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-РП от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». А с инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и... А также в этот день: Православные праздники 2016  Начало Петрова поста Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше называли постом Пятидесятницы. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и... 27 июня в народном календаре  Елисей Гречкосей Дата по старому стилю: 14 июня Еврейский пророк Элиша (в русской традиции — Елисей) был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он... 27 июня в истории Знаменательные события  1754 Императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца 27 июня 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным...  1905 На броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России (14) 27 июня 1905 года в разгар Первой русской революции вспыхнуло восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин Таврический». В это время он стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. Поводом для мятежа стала попытка...  1910 III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке...  1995 Вышло Постановление Правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота 27 июня 1995 года вышло Постановление Правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота. Автором проекта Петру Великому стал знаменитый скульптор Зураб Церетели. Строительство памятника продолжалось 2 года (с... Родились в этот день  1891 Владимир Петляков советский авиаконструктор  1910 Павел Батицкий советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза  1940 Борис Хмельницкий советский и российский актер театра и кино, композитор, Народный артист России  1950 Сергей Юшенков российский политический деятель, кандидат философских наук Умерли в этот день  1944 Вера Менчик русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин  1972 Галина Банникова советский график, художник шрифта © Calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka10; 21.11.2021 в 09:47. |

|

#1180

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/obninskaya-aes-26594.html

26 июня 2016, 00:00 Русские победы, История Мирный атом на службе советской державы  Обнинская АЭС — первая в мире атомная электростанция. Фото: gigamir.net Чуть более шести десятков лет назад небольшой калужский поселок Обнинск прославился не только на весь Советский Союз, но и на всю планету. Ведь в нем 27 июня 1954 года дала ток первая в мире атомная электростанция (АЭС). Ее мощность составила 5 МВт. Электричество, которое вырабатывала станция, поступало для нужд столичного региона. Строительство, начавшееся в первый послевоенной год, было государственной тайной, ведь в воздухе уже запахло холодной войной. Объект Лаборатория «В» системы МВД СССР стал той основой, вокруг которой за восемь лет возникла и сама станция, и сопутствующая ей инфраструктура. К работе привлекли лучших из лучших отечественных специалистов, собрав в итоге уникальную научную команду. Общее руководство по созданию первой на планете АЭС было возложено на «отца» советской атомной бомбы И.В. Курчатова, главным конструктором реактора стал ученый-энергетик Н.А. Доллежаль, а Лабораторию «В» возглавил талантливый физик Д.И. Блохинцев. По прошествии пары лет с момента запуска Обнинской АЭС поселок стал полноценным городом, а секретная лаборатория спустя полтора десятилетия своей работы разрослась в ведущее в стране научное учреждение в сфере ядерной энергетики — физико-энергетический институт. C этого же времени станция стала открытым объектом — на нее зачастили многочисленные советские и зарубежные делегации, члены которых горели желанием лично ознакомиться с процессом работы первой на Земле атомной электростанции. Пуск первой в мире АЭС был уникальным технологическим достижением. Он стал переломным моментом, который коренным образом изменил сознание человечества. То, что еще вчера казалось немыслимым и невозможным, стало явью и повседневностью. Атом в условиях усиливавшейся мировой гонки вооружений, набиравшего обороты опасного планетарного противостояния двух различных общественно-политических систем был обращен на службу человеку, причем не в разрушительных, а в созидательных целях. Кстати, в самой аббревиатуре водоохлаждаемого уран-графитового реактора станции «АМ-1» (атом мирный) было закодировано использование атомной энергии в сугубо мирных целях. Построенный с чистого листа Обнинск стал фактически первым наукоградом Страны Советов. В 2000 году российский город на реке Протве, где велись и ведутся исследования по изучению атомной энергии, обрел этот статус уже официально, причем стал первым в ряду подобных ему собратьев, чьи научно-производственные комплексы являются градообразующими. Проработав безаварийно почти полвека, Обнинская АЭС в 2002 году в связи с выработкой полезного ресурса была выведена из эксплуатации, а ее реактор заглушен. Пионер национальной атомной энергетики стал и первой остановленной российской атомной электростанцией, превратившись в уникальный мемориальный памятник отечественным науке и технике. Последний раз редактировалось Chugunka10; 21.11.2021 в 09:48. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |

|

|