|

|

||||

|

https://histrf.ru/read/articles/kak-...ogho-doghovora

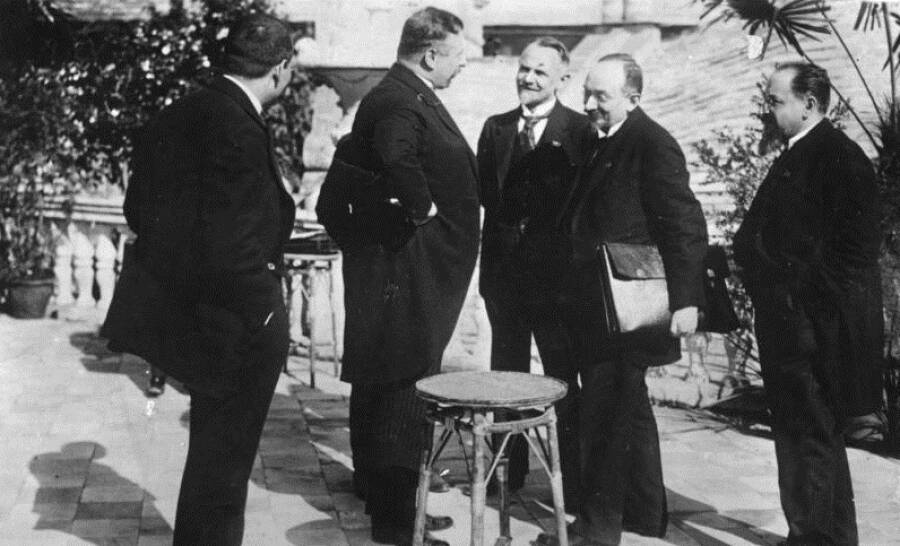

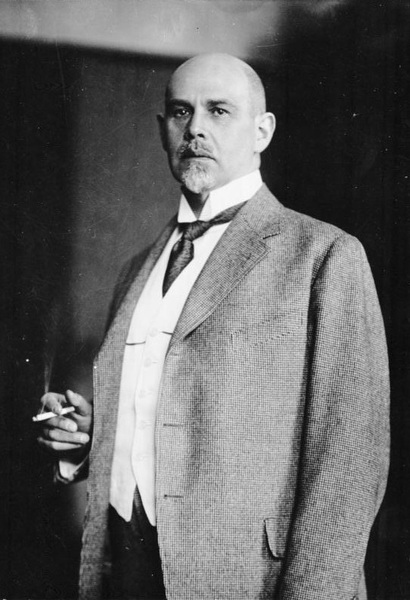

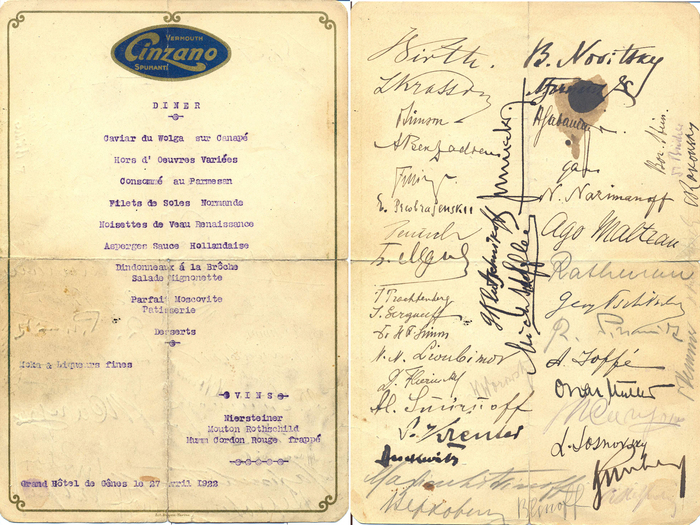

16.04.2019 16 апреля 1922 года подписан советско-германский договор, положивший начало международному признанию РСФСР Советская Россия, а затем СССР в предвоенные годы поддерживали с Германией тесное сотрудничество. Это могло бы показаться удивительным, если не помнить о том, что к началу 1920-х годов именно РСФСР и демократическая Веймарская республика, возникшая на месте кайзеровского Второго рейха, оказались в самом тяжелом политическом и экономическом положении. Фактически оба государства находились в статусе изгоев — и быстро поняли, что могут изменить ситуацию только совместными усилиями. Формальное начало этому процессу положило заключение 16 апреля 1922 года Рапалльского договора между двумя странами. Причем для Советской России это было не просто международное соглашение: это был прорыв международной политической изоляции и, кроме того, большой успех советской дипломатии. Ведь заключить договор и сохранить его в неизменном виде удалось только после очень жестких ответов советского наркома Георгия Чичерина на демарши западноевропейских государств. Безальтернативный партнер В Советской России еще гремели последние залпы Гражданской войны, когда по инициативе западноевропейских держав, прежде всего Франции и Великобритании, в Генуе была созвана международная конференция. В ней участвовали представители 29 европейских государств, а официально главным вопросом, которому была посвящена эта представительная встреча, было «экономическое восстановление Центральной и Восточной Европы». Однако страны, игравшие главную роль в созыве и работе Генуэзской конференции, практически не скрывали: их главный интерес состоит в поиске возможностей наладить отношения с РСФСР и через нее с другими советскими республиками. К тому моменту стало совершенно очевидно, что никакие другие «правительства в изгнании» и им подобные органы даже при очень большом желании не могут быть реальными представителями страны, возникающей на обломках Российской империи. Глава советской делегации Георгий Чичерин выходит из отеля «Гранд Отель де Генуя», где жили советские дипломаты, апрель 1922 года Решить эту задачу без прямых встреч с официальными высокими представителями Советской России было невозможно, и впервые с момента Октябрьской революции в Москву поступило приглашение на международную конференцию. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы говорить о формальном признании РСФСР европейскими державами. Но у советского руководства были более глобальные планы: ему требовалось событие, которое означало бы признание и де-факто, и де-юре. Кандидатов на заключение первого в советской истории международного договора было немного. Бывшие союзники по Антанте не подходили ни по каким критериям: собственно, им присутствие советской делегации на конференции требовалось в первую очередь для того, чтобы добиться возмещения экономических издержек, связанных со сменой строя в России. Ни на какие серьезные политические шаги ни Франция, ни Великобритания, ни тем более их сателлиты из числа новообразованных стран Восточной Европы не были готовы ни при каких условиях. Оставался только один вариант: искать союзника среди тех, кто так же, как и Россия, был приглашен на конференцию фактически в роли «мальчика для битья». Тем самым выбор сужался до единственного кандидата — Германии. Самой Веймарской республике подобное соглашение было необходимо, пожалуй, ничуть не меньше, чем РСФСР. Генуэзская конференция должна была стать для нее временем окончательной расплаты по счетам, которые предъявили ей бывшие противники по Первой мировой войне. Причем существенная часть этих требований приходилась как раз на Россию: остальные страны Антанты и их сателлиты определили полагающиеся им репарации на основе заключенного в 1919 году Версальского мирного договора. Неурегулированными оставались только вопросы и размеры репараций России, которые, по предварительным подсчетам, достигали 16 млрд царских рублей — существенная для Германии того времени сумма. И серьезно уменьшить ее не получилось бы, даже при выдвинутых организаторами Генуэзской конференции финансовыми требованиями к Советской России. Ей предлагалось признать и выплатить долги царской России, а также выплатить компенсации за национализацию иностранных предприятий и активов, проведенную после Октябрьской революции. Из этих сумм на долю Германии приходилось не слишком много — по оценкам советского правительства, не больше 378 млн рублей, почти вдвое меньше, чем приходилось на долю той же Франции. Министр иностранных дел Веймарской республики Вальтер Ратенау, 1922 год Платить не будем! Все эти резоны стали очевидными еще в начале 1922 года, когда началась работа по подготовке Генуэзской конференции. И тогда же начались сепаратные переговоры Советской России с Веймарской республикой, которые сразу оценили, какой уникальный шанс дается этим двум государствам, остающимся изгоями в европейской политике. Первые встречи состоялись еще в январе 1922 года и продолжились в феврале. А уже в начале апреля в Берлине, где советская делегация во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным (формально председателем делегации был глава Совнаркома Владимир Ленин, но он по ряду соображений, в том числе в связи с плохим состоянием здоровья, на конференцию не поехал) остановилась по пути в Геную, были достигнуты основные договоренности. Окончательно утвердить их надлежало во время подписания советско-германского договора, которое было запланировано в ходе Генуэзской конференции. Обе стороны осознанно шли на такой резкий политический демарш: подобный документ становился вызовом странам, которые считали себя вправе определять всю европейскую политику того времени, и со всей очевидностью демонстрировал им, что с подобным положением готовы мириться далеко не все. Важнейшим положением будущего договора стал взаимный отказ «от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков, иначе говоря тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в районах военных действий, вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории противной стороны реквизиции. Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны посредством так называемых исключительных военных законов и насильственных мероприятий государственных органов другой стороны». На фоне запланированного в Генуе обсуждения выплат германских репараций и царских долгов это выглядело вызывающе — но зато существенно облегчало положение и Германии, и Советской России. Ведь долг Российской империи, о котором вели речь бывшие союзники России по Антанте, составлял 9 млрд царских рублей, и еще в 1,3 млрд оценивались национализированные после Октябрьской революции иностранные предприятия и а Меню совместного ужина в ресторане «Гранд Отель де Генуя», где жили советские дипломаты, с подписями членов советской и немецкой делегации, 27 апреля 1922 года Кроме того, обе стороны отказались от возмещения расходов на военнопленных, а РСФСР — еще и от компенсации средств, которые германские власти получили за счет продажи вооружения частей Красной Армии, интернированных на немецкой территории. Речь шла о советских подразделениях, которые после провала наступления Красной Армии на Варшаву перешли польско-германскую границу и согласились быть интернированными в Германии (это был разумный шаг, который гарантировал красноармейцам безопасность, в отличие от сдачи в плен полякам). Кстати, от компенсации расходов на содержание интернированных отказывалась уже Германия — в качестве встречной уступки. Наконец, были еще два очень важных пункта будущего договора, которые тоже выглядели вызовом инициаторам Генуэзской конференции. Во-первых, Германия отказывалась от претензий на компенсацию за национализированные предприятия и активы, а во-вторых, обе страны договаривались немедленно восстановить дипломатические и консульские отношения. Русские уперлись Известие о том, что в курортном городке Рапалло на шестой день конференции два государства-изгоя — Россия и Германия — подписали договор, который фактически ставил крест на всех планах организаторов Генуэзской конференции, произвел ошеломляющий эффект. Ведь проект резолюции, которая предусматривала согласие Советской России с выплатой всех навешанных на нее долгов, от царских до компенсаций за национализированное, был подготовлен еще в конце марта, и мало кто сомневался, что под давлением ведущих держав советская делегация согласится на эти условия в обмен на кредиты. Но делегация охотно обсудила такую возможность, после чего отправилась в Рапалло подписывать советско-германский договор! Советские военные летчики осматривают германский самолет «Альбатрос» в советско-германской авиационной школе в Липецке О степени давления, которое испытывала германская делегация во главе с министром иностранных дел Веймарской республики Вальтером Ратенау, говорит такой факт. На следующий день после подписания договора, 17 апреля, он на личной встрече с советским наркомом Георгием Чичериным пошел на унизительный для дипломата шаг: попросил отменить договор. Но поскольку решение было принято заранее и на более высоком уровне, глава НКИД заявил, что денонсировать документ не будет. Впрочем, Ратенау не слишком на том и настаивал: ему важнее было продемонстрировать, что он сделал все от него зависящее, но «эти русские уперлись». А для советской делегации это был лишний повод доказать, что РСФСР и ее правительство пора уже воспринимать всерьез, а не считать их готовыми послушно играть отведенные другими странами роли. Американский посол в Италии Ричард Чайлд, который представлял свою страну на Генуэзской конференции (США отказались от участия, ограничившись ролью наблюдателя), так оценил подписание договора: «Это потрясет весь мир, это будет настоящим ударом для данной конференции». И был совершенно прав: шум поднялся невероятный. Один из руководителей французской делегации, бывший глава МИД Франции Луи Барту открыто потребовал расторжения советско-германского договора под угрозой отказа от переговоров с обеими сторонами. С резкими коммюнике выступили делегации Италии и Великобритании, но тем и ограничились: они были гораздо больше заинтересованы в поиске путей к налаживанию отношений с Советской Россией. А Рапалльский договор, как тут же окрестили советско-германское соглашение, открывал им эту дорогу, при этом позволяя сохранить хорошую мину: ведь инициаторами признания РСФСР на международной арене оказывались не они. Тем паче, что Германия тоже не стала молча терпеть выпады: ее делегация в ответе на ноту союзников заявила, что правомочна с кем угодно заключать договор, если он не затрагивает отношений третьих сторон — а именно так и обстояло дело. Конечно, ни о какой эффективной работе Генуэзской конференции после заключения Рапалльского договора не могло быть и речи. Заранее подготовленная резолюция оказалась бесполезной: советская делегация готова была обсуждать компенсации, но на своих условиях. То есть в обмен на официальное признание Советской России, выдачу ей кредитов и выплату компенсации за ущерб, нанесенный иностранной интервенцией — по советским подсчетам, 39 млрд золотых рублей, то есть втрое больше, чем все долги, выплаты которых требовали страны Антанты! А пример советско-германского договора и вовсе показывал, что ведя переговоры поодиночке, европейские державы, возможно, сумеют добиться лучших результатов, да еще и сохранить лицо. Георгий Чичерин, народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР В советско-германских отношениях Рапалльский договор сыграл колоссальную роль. Обе страны получили партнера в лице друг друга, что укрепляло их позиции на будущих переговорах с другими государствами. К тому же Москва и Берлин по сути заключили еще и договор о режиме наибольшего экономического благоприятствования: как говорилось в документе, «оба правительства будут в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран». Обложка: Члены советской и германской делегаций на переговорах в Генуе, апрель 1922 года. Второй слева — рейхсканцлер Йозеф Вирт, в центре — посол РСФСР в Великобритании Леонид Красин, справа — нарком иностранных дел Георгий Чичерин и посол РСФСР в Германии Адольф Йоффе. Источник иллюстраций: https://pinterest.com |

|

|||

|

https://histrf.ru/read/articles/kak-...ogho-doghovora

16.04.2019 16 апреля 1922 года подписан советско-германский договор, положивший начало международному признанию РСФСР  Советская Россия, а затем СССР в предвоенные годы поддерживали с Германией тесное сотрудничество. Это могло бы показаться удивительным, если не помнить о том, что к началу 1920-х годов именно РСФСР и демократическая Веймарская республика, возникшая на месте кайзеровского Второго рейха, оказались в самом тяжелом политическом и экономическом положении. Фактически оба государства находились в статусе изгоев — и быстро поняли, что могут изменить ситуацию только совместными усилиями. Формальное начало этому процессу положило заключение 16 апреля 1922 года Рапалльского договора между двумя странами. Причем для Советской России это было не просто международное соглашение: это был прорыв международной политической изоляции и, кроме того, большой успех советской дипломатии. Ведь заключить договор и сохранить его в неизменном виде удалось только после очень жестких ответов советского наркома Георгия Чичерина на демарши западноевропейских государств. Безальтернативный партнер В Советской России еще гремели последние залпы Гражданской войны, когда по инициативе западноевропейских держав, прежде всего Франции и Великобритании, в Генуе была созвана международная конференция. В ней участвовали представители 29 европейских государств, а официально главным вопросом, которому была посвящена эта представительная встреча, было «экономическое восстановление Центральной и Восточной Европы». Однако страны, игравшие главную роль в созыве и работе Генуэзской конференции, практически не скрывали: их главный интерес состоит в поиске возможностей наладить отношения с РСФСР и через нее с другими советскими республиками. К тому моменту стало совершенно очевидно, что никакие другие «правительства в изгнании» и им подобные органы даже при очень большом желании не могут быть реальными представителями страны, возникающей на обломках Российской империи.  Глава советской делегации Георгий Чичерин выходит из отеля «Гранд Отель де Генуя», где жили советские дипломаты, апрель 1922 года Решить эту задачу без прямых встреч с официальными высокими представителями Советской России было невозможно, и впервые с момента Октябрьской революции в Москву поступило приглашение на международную конференцию. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы говорить о формальном признании РСФСР европейскими державами. Но у советского руководства были более глобальные планы: ему требовалось событие, которое означало бы признание и де-факто, и де-юре. Кандидатов на заключение первого в советской истории международного договора было немного. Бывшие союзники по Антанте не подходили ни по каким критериям: собственно, им присутствие советской делегации на конференции требовалось в первую очередь для того, чтобы добиться возмещения экономических издержек, связанных со сменой строя в России. Ни на какие серьезные политические шаги ни Франция, ни Великобритания, ни тем более их сателлиты из числа новообразованных стран Восточной Европы не были готовы ни при каких условиях. Оставался только один вариант: искать союзника среди тех, кто так же, как и Россия, был приглашен на конференцию фактически в роли «мальчика для битья». Тем самым выбор сужался до единственного кандидата — Германии. Самой Веймарской республике подобное соглашение было необходимо, пожалуй, ничуть не меньше, чем РСФСР. Генуэзская конференция должна была стать для нее временем окончательной расплаты по счетам, которые предъявили ей бывшие противники по Первой мировой войне. Причем существенная часть этих требований приходилась как раз на Россию: остальные страны Антанты и их сателлиты определили полагающиеся им репарации на основе заключенного в 1919 году Версальского мирного договора. Неурегулированными оставались только вопросы и размеры репараций России, которые, по предварительным подсчетам, достигали 16 млрд царских рублей — существенная для Германии того времени сумма. И серьезно уменьшить ее не получилось бы, даже при выдвинутых организаторами Генуэзской конференции финансовыми требованиями к Советской России. Ей предлагалось признать и выплатить долги царской России, а также выплатить компенсации за национализацию иностранных предприятий и активов, проведенную после Октябрьской революции. Из этих сумм на долю Германии приходилось не слишком много — по оценкам советского правительства, не больше 378 млн рублей, почти вдвое меньше, чем приходилось на долю той же Франции.  Министр иностранных дел Веймарской республики Вальтер Ратенау, 1922 год Платить не будем! Все эти резоны стали очевидными еще в начале 1922 года, когда началась работа по подготовке Генуэзской конференции. И тогда же начались сепаратные переговоры Советской России с Веймарской республикой, которые сразу оценили, какой уникальный шанс дается этим двум государствам, остающимся изгоями в европейской политике. Первые встречи состоялись еще в январе 1922 года и продолжились в феврале. А уже в начале апреля в Берлине, где советская делегация во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным (формально председателем делегации был глава Совнаркома Владимир Ленин, но он по ряду соображений, в том числе в связи с плохим состоянием здоровья, на конференцию не поехал) остановилась по пути в Геную, были достигнуты основные договоренности. Окончательно утвердить их надлежало во время подписания советско-германского договора, которое было запланировано в ходе Генуэзской конференции. Обе стороны осознанно шли на такой резкий политический демарш: подобный документ становился вызовом странам, которые считали себя вправе определять всю европейскую политику того времени, и со всей очевидностью демонстрировал им, что с подобным положением готовы мириться далеко не все. Важнейшим положением будущего договора стал взаимный отказ «от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков, иначе говоря тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в районах военных действий, вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории противной стороны реквизиции. Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны посредством так называемых исключительных военных законов и насильственных мероприятий государственных органов другой стороны». На фоне запланированного в Генуе обсуждения выплат германских репараций и царских долгов это выглядело вызывающе — но зато существенно облегчало положение и Германии, и Советской России. Ведь долг Российской империи, о котором вели речь бывшие союзники России по Антанте, составлял 9 млрд царских рублей, и еще в 1,3 млрд оценивались национализированные после Октябрьской революции иностранные предприятия и активы.  Меню совместного ужина в ресторане «Гранд Отель де Генуя», где жили советские дипломаты, с подписями членов советской и немецкой делегации, 27 апреля 1922 года Кроме того, обе стороны отказались от возмещения расходов на военнопленных, а РСФСР — еще и от компенсации средств, которые германские власти получили за счет продажи вооружения частей Красной Армии, интернированных на немецкой территории. Речь шла о советских подразделениях, которые после провала наступления Красной Армии на Варшаву перешли польско-германскую границу и согласились быть интернированными в Германии (это был разумный шаг, который гарантировал красноармейцам безопасность, в отличие от сдачи в плен полякам). Кстати, от компенсации расходов на содержание интернированных отказывалась уже Германия — в качестве встречной уступки. Наконец, были еще два очень важных пункта будущего договора, которые тоже выглядели вызовом инициаторам Генуэзской конференции. Во-первых, Германия отказывалась от претензий на компенсацию за национализированные предприятия и активы, а во-вторых, обе страны договаривались немедленно восстановить дипломатические и консульские отношения. Русские уперлись Известие о том, что в курортном городке Рапалло на шестой день конференции два государства-изгоя — Россия и Германия — подписали договор, который фактически ставил крест на всех планах организаторов Генуэзской конференции, произвел ошеломляющий эффект. Ведь проект резолюции, которая предусматривала согласие Советской России с выплатой всех навешанных на нее долгов, от царских до компенсаций за национализированное, был подготовлен еще в конце марта, и мало кто сомневался, что под давлением ведущих держав советская делегация согласится на эти условия в обмен на кредиты. Но делегация охотно обсудила такую возможность, после чего отправилась в Рапалло подписывать советско-германский договор!  Советские военные летчики осматривают германский самолет «Альбатрос» в советско-германской авиационной школе в Липецке О степени давления, которое испытывала германская делегация во главе с министром иностранных дел Веймарской республики Вальтером Ратенау, говорит такой факт. На следующий день после подписания договора, 17 апреля, он на личной встрече с советским наркомом Георгием Чичериным пошел на унизительный для дипломата шаг: попросил отменить договор. Но поскольку решение было принято заранее и на более высоком уровне, глава НКИД заявил, что денонсировать документ не будет. Впрочем, Ратенау не слишком на том и настаивал: ему важнее было продемонстрировать, что он сделал все от него зависящее, но «эти русские уперлись». А для советской делегации это был лишний повод доказать, что РСФСР и ее правительство пора уже воспринимать всерьез, а не считать их готовыми послушно играть отведенные другими странами роли. Американский посол в Италии Ричард Чайлд, который представлял свою страну на Генуэзской конференции (США отказались от участия, ограничившись ролью наблюдателя), так оценил подписание договора: «Это потрясет весь мир, это будет настоящим ударом для данной конференции». И был совершенно прав: шум поднялся невероятный. Один из руководителей французской делегации, бывший глава МИД Франции Луи Барту открыто потребовал расторжения советско-германского договора под угрозой отказа от переговоров с обеими сторонами. С резкими коммюнике выступили делегации Италии и Великобритании, но тем и ограничились: они были гораздо больше заинтересованы в поиске путей к налаживанию отношений с Советской Россией. А Рапалльский договор, как тут же окрестили советско-германское соглашение, открывал им эту дорогу, при этом позволяя сохранить хорошую мину: ведь инициаторами признания РСФСР на международной арене оказывались не они. Тем паче, что Германия тоже не стала молча терпеть выпады: ее делегация в ответе на ноту союзников заявила, что правомочна с кем угодно заключать договор, если он не затрагивает отношений третьих сторон — а именно так и обстояло дело. Конечно, ни о какой эффективной работе Генуэзской конференции после заключения Рапалльского договора не могло быть и речи. Заранее подготовленная резолюция оказалась бесполезной: советская делегация готова была обсуждать компенсации, но на своих условиях. То есть в обмен на официальное признание Советской России, выдачу ей кредитов и выплату компенсации за ущерб, нанесенный иностранной интервенцией — по советским подсчетам, 39 млрд золотых рублей, то есть втрое больше, чем все долги, выплаты которых требовали страны Антанты! А пример советско-германского договора и вовсе показывал, что ведя переговоры поодиночке, европейские державы, возможно, сумеют добиться лучших результатов, да еще и сохранить лицо.  Георгий Чичерин, народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР В советско-германских отношениях Рапалльский договор сыграл колоссальную роль. Обе страны получили партнера в лице друг друга, что укрепляло их позиции на будущих переговорах с другими государствами. К тому же Москва и Берлин по сути заключили еще и договор о режиме наибольшего экономического благоприятствования: как говорилось в документе, «оба правительства будут в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран». Обложка: Члены советской и германской делегаций на переговорах в Генуе, апрель 1922 года. Второй слева — рейхсканцлер Йозеф Вирт, в центре — посол РСФСР в Великобритании Леонид Красин, справа — нарком иностранных дел Георгий Чичерин и посол РСФСР в Германии Адольф Йоффе. Источник иллюстраций: https://pinterest.com Последний раз редактировалось Антон Трофимов-Н; 21.05.2024 в 20:46. |

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/351/

Около 25 000 итальянских фашистов, одетых в одинаковые черные рубашки, 28 октября 1922 года отправились скоординированным пешим маршем на Рим с четырех разных сторон. Их лидер, 39-летний сын кузнеца из глухой деревушки Бенито Муссолини, потребовал для себя пост премьер-министра. Король Виктор Эммануил III не отдал приказ армии остановить этот марш (почему – предмет дискуссии между историками; есть предпложения, что король надеялся сохранить трон, сотрудничая с фашистами; другая версия состоит в том, что он боялся развязать гражданскую войну в стране). Как бы там ни было, военный гарнизон Рима мог оказать сопротивление и разогнать горлопанов, однако, для этого королю и его ближайшему окружению нужно было проявить политическую волю. Этого не произошло, Муссолини был назначен премьером и сразу же потребовал специальный поезд для переезда из Милана в столицу, а в Рим в тот же день без единого выстрела вошли толпы чернорубашечников. |

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поход_...и%20в%20стране

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  Дата 27—30 октября 1922 года Место  Рим, Италия Рим, ИталияПричина Стремление Муссолини прийти к власти Итог Муссолини назначен премьер-министром Противники Национальная фашистская партия  • Чернорубашечники  Королевство Италия Командующие  Бенито Муссолини  Италия Виктор Эммануил III «Похо́д на Рим»[1] (Марш на Рим; итал. Marcia su Roma, 27—30 октября 1922 года) — марш боевиков Национальной фашистской партии во главе с Бенито Муссолини, предпринятый с целью давления на руководство Италии и захвата власти в стране. В ситуации бездействия итальянской армии, силы Муссолини вышли к окрестностям Рима, после чего он, вопреки Альбертинскому статуту, был назначен премьер-министром Италии и сформировал первое фашистское правительство. Содержание 1 Предпосылки 2 Марш 3 Итоги 4 Примечания 5 Ссылки Предпосылки  Эмблема Национальной фашистской партии Ещё в марте 1919 года Бенито Муссолини основал Итальянский союз борьбы как реакцию на красное двухлетие. Во время выборов в итальянскую палату депутатов 1919 года малочисленная фашистская партия потерпела поражение, но уже в 1921 году были избраны 38 фашистских депутатов, включая Бенито Муссолини и Дино Гранди. Тем временем в фашистских рядах шло активное создание боевых отрядов чернорубашечников. В августе 1920 года они участвовали в разгоне забастовки на фабрике Альфа-Ромео в Милане, а начиная с ноября (после убийства одного высокопоставленного чиновника правых взглядов в Болонье) чернорубашечники получают негласную поддержку правительства в борьбе против социалистического движения, особенно на севере Италии, в долине реки По. Большинство из избранных в 1921 году депутатов-фашистов прошло в парламент в составе Национал-либеральной партии Джованни Джолитти, которые, правда, вскоре от неё отделились. Весь 1921 год Муссолини пытался создать коалицию с какой-либо политической силой, одно время он пытался сблизиться с социалистами, но это вызвало возмущение наиболее радикальной части фашистов — сквадристов, во главе с их лидерами — «Ras». После неудачной попытки Джолитти разогнать и запретить сквадристов, Муссолини под лозунгами консерватизма и национализма преобразовывает Итальянский союз борьбы в Национальную фашистскую партию. Это привело к довольно крупным, но не согласованным, антифашистским выступлениям в разных частях страны. Противостояние с недавно избранным премьер-министром Италии Луиджи Факта и нарастающее напряжение в стране вынудили фашистских лидеров решиться на гораздо более серьёзный шаг. Марш  Колонны фашистов маршируют в сторону Рима Марш был организован в основном квадрумвирами: Эмилио Де Боно, Итало Бальбо, Чезаре Мария Де Векки, Джованни Маринелли и Микеле Бьянки — лидерами фашистской партии и чернорубашечников. Сам Муссолини предпочёл оставаться в стороне, хотя неоднократно фотографировался среди марширующих фашистов. После нескольких митингов на севере Италии стало понятно, что немалая часть населения поддерживает фашистов, заявления Муссолини становились всё более открытыми, так, например, на 60-тысячном митинге в Неаполе 24 октября 1922 года Муссолини открыто заявил: «Программа нашей партии простая: мы хотим править Италией» и «Настало время фашистам заняться управлением Италией. Оно или будет передано нам добровольно, или мы пойдём маршем на Рим и сами захватим его в свои руки». Тем временем отряды под предводительством квадрумвиров постепенно занимали города и ключевые позиции в долине По. В некоторых городах отряды сквадристов встречали сопротивление армии, но в основном захват происходил бескровно. 26 октября. Антонио Саландра предупреждает Луиджи Факта о готовящемся перевороте, Факта не предпринимает никаких действий. После установления контроля над Флоренцией, Перуджей и Мантуей квадрумвиры устраивают штаб в Перудже, чтобы быть в центре событий. 27 октября. Муссолини приезжает в Милан, в Перудже опубликовано воззвание Национальной фашистской партии к итальянскому народу о начале «Похода на Рим». Колонны сквадристов (численностью от 10 до 30 тысяч человек) под руководством квадрумвиров начинают двигаться в сторону Рима. Сквадристы начинают вооружаться, часть винтовок захватываются со складов, часть добровольно передаётся фашистам местными армейскими частями. В Риме Луиджи Факта заявляет, что страна стоит на пороге мятежа. После встречи с Виктором-Эммануилом Факта готовит приказ о переходе на чрезвычайное положение и вводе дополнительных войск в Рим. 28 октября. Ночью король Виктор-Эммануил ведёт переговоры с депутатами-фашистами, генералами и бывшим премьер-министром Антонио Саландрой. Несмотря на заверения генерала Диаца о том, что армия верна королю, Виктор-Эммануил отклоняет приказ о чрезвычайном положении, премьер-министр Луиджи Факта подаёт в отставку. Король предлагает Саландаре сформировать правительство, обещая портфели министров фашистским лидерам. Муссолини по телефону отказывается: «фашисты не для того тратили столько сил для организации марша на Рим», и требует пост премьер-министра. Отряды сквадристов стоят приблизительно в 50 км от Рима. 29 октября. Получив различные донесения о силах фашистов под Римом, король Виктор-Эммануил утверждает Муссолини на пост премьер-министра. Муссолини выезжает из Милана в Рим на поезде. 30 октября. Ночью Бенито Муссолини приезжает в Рим. Приблизительно в это время в Рим входят отряды фашистов. После аудиенции с королём Муссолини формирует правительство: сам он занимает посты премьер-министра, министра внутренних дел и министра иностранных дел, генерал Диац назначается военным министром, адмирал Ревель — министром флота, генерал Де Боно — шефом полиции. Итоги Получение столь широких полномочий позволило Муссолини серьёзно укрепить свои позиции. Например: в 1921 году в парламент попало всего 38 фашистских кандидатов, подавляющее большинство из которых — в составе других, не фашистских партий, однако после занятия поста премьер-министра, при помощи закона Ачербо и использования силы во время выборов 1924 года, его партия получает две трети мест в парламенте. В итоге подавление всякой оппозиции сквадристами, вплоть до обыкновенных убийств, как например убийство антифашиста Джакомо Маттеотти, и полная лояльность парламента позволяют Муссолини получить диктаторские полномочия. Власть в Италии полностью переходит под контроль фашистов и Муссолини до государственного переворота против него в июле 1943 года. Истории прихода фашистов к власти была посвящена Выставка фашистской революции. Примечания «Поход на Рим» / Г. Е. Гиголаев // Полупроводники — Пустыня. — М. : Большая российская энциклопедия, 2015. — С. 303—304. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 27). — ISBN 978-5-85270-364-4. Ссылки Медиафайлы на Викискладе П: Портал «Фашизм» Фашистский переворот в Италии // Хронос Последний раз редактировалось Википедия; 22.05.2024 в 23:10. |

|

||||

|

https://cyberleninka.ru/article/n/po...histami/viewer

Автор-научный сотрудник Падуаеского университета (Италия) Giulia.albanese@unipd.it Перевод с итальянского Н.Н.Поташинской Аннотация. В статье анализируется роль похода на Рим в завоевании фашистами власти и влияние политического насилия на послевоенную Италию. Несмотря н то, что в течении длительного времени историография рассматривала поход на Рим исключительно как «блеф», автор стремится показать, что это событие было важным переломным моментогм в истории либеральной Италии. Поход на Рим вряд ли следует считать кульминацией «фашистской революции» и завоевания фашистами власти в Италии. Подлинные контуры этого события и имена его авторов не сохранились в памяти участников, а, значит, плохо поддаются исторической реконструкции. К тому же эту тему невозможно рассмотреть во всем обьеме в одной статье, хотя и следует учитывать при размышлениях о происходившем и при попытках оценить масштабы того, что началось с похода на Рим, а позже привело к приходу фашистов к власти .(1) В истерзанной послевоенной Италии разрабатывалось несколько планов похода на Рим. Все они были в той или иной степени связаны, в частности с националистами и писателем Габриэли Д,Анунцио, который придавал этому политическому проекту, прежде всего, символическое значение (2). Поход националистов или сторонников Д,Анунцио на Рим мыслился ими как радикальная акция, представляющая собой ставную часть политических преобразований антипарламентского склада. В действительности же это был проект преимущественно правых сил и некотрых военных лидеров, мечтавших о насильственной замене правящего класса. Фашизм сделал этот проект свооим в период между осенью 1921 и летом 1922 гг. Само фашистское движение зародилось в Италии в марте 1919 года, сразу после Первой мировой войны. Его основателем был социалист Бенито Муссолини, который сумел обьединить вокруг достаточно двусмысленной программы демобилизованных солдат-в прошлом сторонников вступления Италии в войну, так называемых интервенционалистов (3). Сначала это движение формировалось пости исключительно за счет молодежи (самыми старшими в их рядах были представители поколения Мусолини, как правило, выходцы из мелкобуржуазной среды). Первоначально оно не очень отличалась от возникшего в послевоенной Италии множества других группировок, расчитывающих завоевать политическое пространство и поддержку бывших солдат. В результате парламентских выборов 1919 года фашистское движение не получило ни одного мандата. И только на местных выборах 1920 года, выступив в коалиции с либералами в рамках «Национальных блоков», оно начало набирать силу. В рамках этой выборной кампании фашистские бригады (сквадры) начали применять насилие. Особенно часто оно практиковалось против возглавляемых социалистами местных администраций, твм где «Национальные блоки» терпели поражение [4]. При этом фашистам удалось, опираясь главным образом на мелкую буржуазию, сплотить против католической Народной партии, социалистов и профсоюзов большинство представителей аграрной и промышленной реакции. Легализуя насильственные методы политической борьбы, фашисты делали упор главным образом на то, что в условиях, когда консервативными силам не удается добиться электорального большинства, ограничить грозящие преобразования, добиться отставки неугодных муниципальных советов и вынудить к молчанию набирающих силу сторонников Итальянской социалистической партии можно только, прибегая к силе. Таким образом, фашистскому движению удалось завоевать поддержку мелкой буржуазии, начавшей рассматривать его как главного защитника от рабочего движения и социалистов. Последние же, будучи подвергнуты репрессиям со стороны государства и фашистов, так и не сумели выработать должного ответа. В это время отношения между фашистскими политиками и фашистскими бригадами, а также как между политической деятельностью и насилием, складывались особенно тесно, что дало Эмилио Джентиле достаточно оснований назвать это движение «партией-милицией» [5]. За три первых послевоенных года фашистскому движению уже удалось превратиться во вполне заметную национальную силу, хотя в Центре и на Севере страны Итальянская социалистическая и Народная партии сохранили большее влияние. Первоначально, Муссолини и его единомышленники всячески подчеркивали, что фашисткое движение находится вне партий. При этом считалось, что неинституциональную оппозицию образует сама либеральная элита, которая, по крайней мере до конца 1921 года (а ее консервативная часть еще дольше), полагала, что фашистские бригады защитят ее государство от революции и социализма. Тем не менее, в 1921 году основана Фашистская национальная партия (ФНП). Несмотря на разногласия внутреннего порядка, ФНП продолжала расти-прежде всего, благодаря сотрудничеству с политической элитой страны, а также постоянным контактам с ее вооруженными силами. О походе на Рим в ФНП всерьез заговорили в конце 1921 года, когда стало очевидным, что, используя одни лишь приемы дестабилизации, невозможно нормализовать и зафиксировать общественные и экономические отношения на базе консерватизма и, одновременно, сохранить политическую роль фашисткого движения. К началу августа 1922 года фашистские бригады утвердились в понимании того, что они в состоянии согласованно действовать в масштабах всей Италии. Такое понимание стало также достоянием, как оппозиции, так и правительства, а также сил правопорядка. В качестве примера можно сослаться на рекцию фашистов на легальную всеобщую забасчтовку, обьявленную Альянсом труда. Этой реакции был свойственен отчетливо антигосударственный характер. Государство, которое не смогло и не захотело помешать забастовке, было обьявлено трусливым. И это только за то, что правительство и военные власти проигнорировали цели забастовки, которая проводилась в знак протеста против актов насилия со стороны фашистских бригад и потворства им сил правопорядка [6]. Кстати, эта забастовка не дала сколько-нибудь заметных результатов и потому, что запоздала с откликом на участившиеся акты фашистского насилия, и потому, что к этому времени уже существенно возросла роль разрушительной фашистской идеологии, и потому, что выдвинутое ее участниками требование, что бы государство выступило в защиту свободы, что было заведомо нереальным, и из-за отсутствия поддержки сил, которые неоднократно декларировали свою революционную сущность. Ей даже не удалось расширить антифашистский фронт или хотя бы упрочить его единство [7]. Фашисты же использовали последствия этой неудачи для демонстрации своей силы, наращивания активности и разгона коммунальных советов, обьявленных незаконными ввиду их антифашистской ориентации [8]. В конце августа-начале сентября 1922 г., опасаясь, что конкурирующие группы или личности фашистов с политической арены, Бенито Муссолини начал разрабатывать директивы, предусматривающие поход на Рим [9], привлекая к этой работе отдельных руководителей ФНП и фашистской милиции, которых предполагалось выдвинуть на роль лидеров (квадрумвиров) фашистской революции: Итало Бальбо, Микеле Бьянки, Эмилио Де Боно, Чезаре Де Векки [10]. Несмотря на то, что вопрос о свержении существовавшего правительства уже был решени, вплоть до 28 октября Муссолин и его сподвижники предпочитали использовать формулу «поход на Рим», делая тем самым вид, будто речь идет в большей степени о метафоре, чем о политической программе. Вместе с тем не отрицалась возможность того, что переход от метафоры к действию может свершиться, причем достаточно быстро. В начале октября 1922 года был опубликован устав Фашистской милиции, который прозвучал как прямой вызов существовавшему государству и подтвердил уже общеизвестный факт-наличие у Фашистской национальной партии собственных вооруженных сил [11]. Но и этот вызов был в очередной раз проигнорирован. Государство продолжало не замечать происходившего. Истинная программа похода определилась к середине октября. В предверье годовщины победы в Первой мировой войне ФНП не решилась выступить против правительства либерала Луиджи Факта, поскольку фашисты рассматривали этот юбилей как одну из главных осногв своей легитимности. 16 октября группа сторонников Муссолини, в первых рядах которых были Итало Бальбо, Микеле Бьянки, Ателлио Теруцци и некоторые генералы, в разное время склонявшиеся к поддержке фашизма, такие как Эмилио Де Боно, Чезаре Де Веки, Санте Чеккерини и Густаво Фара, следуя указаниям своего вождя, собралась в Бордигере для определения программы действий по завоеванию столицы. Собрание продолжалось с 16 по 28 октября. 18 октября будущие лидеры похода «квадрумисты» (Итало Бальбо, Микеле Бьянки, Эмилио Де Боно и Чезаре Де Векки) вновь встретились в Бордигоре и разработали план, предусматривавший концентрацию фашистских бригад всей Италии в определенном месте вне Рима с тем, чтобы затем завоевать столицу. 20 и 21 октября руководители всех фашистских зон Италии, назначенные в результате реорганизации милиции, были вызваны во Флоренцию. Там их вниманию был представлен скорректированный план предстоящих действий. Максимальное внимание было в нем уделено, в качестве формы давления на правительство, захвату территорий и ряда городских населенных пунктов. При этом предполагалось, что в первую очередь будет занят Рим. Окончательные детали похода были уточнены в Неаполе 24-26 октября во время сьезда ФНП. Мобилизация сил похода была запланирована в ночь на 28 октября. Его окончательный план предполагал движение по направлению к столице нескольких десятков тысяч членов фашистских бригад. Им предписывалось собраться в предместьях, а затем, ворвавшись в город, занять главные общественные здания: как столицы, так и королевства. В случае неудачи, имелось в виду вывести бригады из столицы, а затем продолжить борьбу, опираясь на дополнительные силы там, откуда пришли прежние фашистские отряды. В качестве конечной цели рассматривалось получение фашистами портфелей министров в новом правительстве, которое предполагалось сформировать на подьеме «революции». Таким образом, запланированная операция представляла собой нечто несоразмерное с постановленными задачами, поскольку намеченные вооруженные столкновения были явно направлены не только против действующего правительства, но и против государства и его вооруженных сил. Ставка фашистских бригад на политическое насилие в качестве необходимого средства решения поставленной задачи было очевидной, но была сделана задолго до похода на Рим. Уже с момента зарождения фашистского движения его противостояние социалистам, забастовщиками и всем тем, кто возражал против существующего социально-экономического строя, сопровождалось попытками навязать существовавшему консервативному государству функций, которые оно не хотело и не могло выполнить. Предполагалось, что это позволит легализовать насилие. Однако, глубокие расхождения между государственными институми и силами порядка, не способными обеспечить безопасность населению, несмотря на общность их политической базы оказались более многоранными и в большей степени связанными с происходившим тогда преобразованием общественных учреждений, пребывающих на стадии демократизации. Разрушая сферу политического влияния оппозиции, включая и ее неинституциональный сектор, занимая и громя ее учреждения и штаб-квартиры, фашистское движение постепенно выбиралось из маргинального гетто. Борьба с государством становилась и в какой то степени даже необходимой. То, что государство в некотором роде превратилось в цель схватки, летом 1922 года подтвердила описанная выше «забастовка» и, прежде всего, провозглашенный фашистами в связи с ней ультиматум, в котором содержалась установка на «смену государства» [12]. Таким образом, между концом сентября и временем похода на Рим столкновения фашистов с государством проявлялись с отчетливой силой. Это, в свою очередь, свидетельствовало о схранившемся двойственном положении фашистов, сделавших заявку на статус новой политической силы. С одной стороны, они выступали в роли разрушителя в своих отношениях со структурами правопорядка, наращивая собственные боевые машины. С другой-деятельность подобного рода нарщивалась, благодаря пребыванию в их рядах множества бывших офицеров и генералов, а также утвердившемуся в головах фашистов глубокому убеждению в благосклонном отношении к ним активных военных и представителей власти. Именно в этом плане и следует рассматривать появившиеся в то время статьи и интервью, в которых фашисты не только подчеркивали свою близость к армии и даже союзные отношения с ней, но и выражали твердое убеждение, что против них она выступать не станет [13]. Отсюда и их ставка на потенциальный мятеж в армии в случае ее использования для подавления фашистского движения. Именно ссылкой на возможность такого мятежа пытались впоследствии обьяснить и оправдать действия короля Виктора Эммануила III, в том числе и его отказ поддержать требование находившегося под давлением фашистов правительства о введении чрезвычайного положения. Поход на Рим стал для Фашистской национальной партии необходимым и безотлагательным, когда правительство Италии решило положить конец двойственности своего отношения к Первой мировой войне и обратиться к общественной памяти в ходе торжественной церемонии, приобретшей едва ли не антифашистский характер. Подготовка к намеченной на 4 ноября 1922 года массовой демонстрации, обстановка в стране, свидетельствавшая, что общество во все меньшей степени намерено терпеть фашистское насилие, послужили для ФНП тревожным сигналом, тем более, что в то время еще нельзя было исключать возможности маргинализации партии до совершения «революции». Сьезд ФНП в Неаполе, по мнению многих представителей прессы, был скорее публичной демонстрацией, чем политическим актом. Однако он стал тем форумом, на котором, как уже отмечалось выше, было принято совместное решение о деталях плана похода на Рим, ознакомлены с ними руководители зон и переданы соответствующие приказы квадримвирам на периферии. Конкретно эти детали сводились к следующему. Поход на Рим было окончательно решено начать в полночь с 27 на 28 октября 1922 года. До этого фашистским бригадам (кроме возглавляемого Джузеппе Карадонной отряда, состоявшего из жителей провинции Апулия, сосредоточенном в Фодже) предлагалось вернуться к местам постоянного пребывания. Так провести дополнительную мобилизацию сторонников, установить контроль над почтовыми отделениями и зданиями префектур, обзавестись оружием и отправиться в Монтеротондо, Тиволи, Санта Маринеллу, Фолиньо, а оттуда в Рим. Основную массу участников похода намечалась сформировать в Тоскане и Лацио. Первые отряды участников похода были сформированы в Пизе, Сиене, Кремоне, Фодже и Перудже. 28 октября квадрумвират распространил прокламацию, в которой содержались указания относительно действий при подходе на Рим. В ней, в частности сообщалось: «Пробил час решающей битвы. Четыре года назад национальная армия именно в эти дни предприняла решительное наступление, которое привело к победе. Сегодня армия черных рубашек воскресит изуродованную Победу и, решительно надвигались на Рим, вернет славу в Капитолий. С сегодняшнего дня все фашисты мобилизованы. Военный закон фашизма вступает в полную силу. Приказ дуче, военного, политического и административного руководства партии реализован в Квадрумвирате. Армия как резерв и высшая защита страны должна участвовать в борьбе. Фашизм свидетельствует свое максимальное восхищение армией, которая победила при Витторио Венето. Фашизм идет не против общества, но против политического класса, состоящего из глупых и дефективных людей, который за четыре долгих года не сумел дать стране нормальное правительство. Классам производственной буржуазии известно, что фашизм хочет всего лишь вородить в стране дисциплину и помочь всем тем силам, которые способствуют экономическому развитию и благосостоянию. Мы будем великодушны к безоружным противникам. Беспощадны к другим (…..)»[14]. С военной точки зрения, в плане похода было много слабых сторон. Так, его высшее командование было намечено разместить в городе Перуджа, который плохо подходил на роль стратегического центра наблюдения и координации перемещений бригад, двигавшихся по направлению к Риму [15]. Время и пункты мобилизации были определены лишь в части приказов. Тем не менее, было бы неверным рассматривать поход исключительно как «блеф», ориентированный на стимулирование его участников или на дезориентацию страны в целом [16]. В эти дни десятки тысяч итальянцев, худо-бедно, но вооруженных, на поездах, грузовиках или пешком двигались к местам сборов, а затем в сторону Рима. При этом многие из них отдавали себе отчет в том, что окончательный результат проводимой акции сомнителе, и что, заявляя о себе как о фашистах, они подвергаются немалому риску. В то время, как вся эта масса надвигалась на столицу, силы оппозиции антифашистской направленности принуждались властями к замалчиванию насильственных действий фашистских бригад. Она вообще оказалась неспособной проявить должную активность т реализовать проект стабилизации либерального государства, которое будучи одним из победителей в Первой мировой войне, оказалось абсолютно не готовым воспользоваться плодами этой победы. Вопреки правительству, неспособному выработать общую стратегию сопротивления фашистскому движению и подавшему в отставку, отдельные государственные институты попытались организовать отпор фашистским атакам. В префектуры были направлены телеграммы, призывавшие к сопротивлению незаконным действиям и попыток захвата власти. При всей их неожиданности кое-где они вызвали реальный отклик. К вечеру 27 октября в Кремоне фашисты были заблокированы и обращены в бегство префектом, который не просто предьявил нападавшим ультиматум, но и распорядился открыть по мятежникам огонь, в результате чего были убиты четверо фашистов [17]. Немногочисленные акты сопротивления фашистскому беззаконию, зачастую с участием военных, причем далеко не антифашистов, свидетельствовали о том, что существовавшее государство при желании могло эффективно функционировать, в том числе опираясь на присущее ему право на применение силы. Об этом же свидетельствовал упомянутый выше декрет подавшего в отставку правительства о введении чрезвычайного положения, направленный в города и префектуры Италии утром 28 октября. Будучи по многим причинам неожиданным, этот декрет мог рассматриваться как единственная возможность остановить фашистов, вернув, тем самым, легитимность государству и его учреждениям. Однако эту возможность пресек итальянский король, ставший сообщников фашистов. Как это было и тогда, когда решался вопрос о вступлении Италии в войну на стороне антигерманской коалиции, Виктор Эмануил III принял решение, противоречившее позиции избранного парламентом правительства, что во многом предопределило политические перспективы страны. 30 октября король предложил Бенито Муссолини возглавить правительство. Это решение в корне противоречило декрету о чрезвычайном положении, опубликованному двумя днями ранее. Оно, насколько можно судить, не было вынужденным тактическим шагом, сделанным с подачи тех или иных генералов или из-за спасения за судьбу трона. Его следует оценивать, исходя из общей политической ситуации-домирования стимулированных кризисом авторитаристских тенденций, которые на протяжении двух десятилетий проникали, с ведома суверена, во все поры государства и его институтов. Отказ от введения чрезвычайного положения изменил ситуацию, так как продемонстрировал отсутствие на государственном уровне сколько-нибудь действенной оппозиции планам фашистов и сделал неизбежным финальный результат, поскольку узаконил насилие, как происходившее, так и последующее. Более того, легализация фашистского проекта не только снизила уровня насилия, но способствовала его использование и фашисткими бригадами и нередко силами правопорядка. Сквадристы прибегали к насилию, чтобы умножить свои завоевания в общественной и политической областях, разогнать оставшиеся коммунальные советы, разрушить цитадели социалистов там, где они еще сохранились, загнать за решетку неугодных политических лидеров любой ориентации, «заткнуть рты» оппозиционной печати. Для некоторых руководящих представителей сил правопорядка использование фашистами насилия, захват казарм и оружия представлялось несоместимым с легализацией похода на Рим [18]. Для этого имелось достаточно оснований. Поход на столицу был весьма далек от классической модели государственных переворотов или революций. Это было поистине уникальное политическое событие. Фашисты выступили против узаконивших их государственных структур. Политическая оккупация страны произошла при полной бездеятельности оппозициционных сил, считавших происходившее рядовым конфликтом между властью и фашистами. Винимальной степени реагировали на эти события ответственные за правопорядок государственные учреждения [19]. Италию затопило насилие. Между 28 октября и 2 ноября 1922 года только в Риме в ходе вооруженных столкновений погибли 22 человека [20]. Среди погибших были фашисты или антифашисты, представители охранительных органов и случайные прохожие. Первоначальные меры по наведению минимального порядка, предложенные возглавившим новое правительство Муссолини и поддержанные Виктором Эммануилом, не дали ожидаемых результатов. Это обеспокоило даже дуче, обещавшего, что, пребывая в новом качестве, он обеспечит порядок. Мало помогли и последовавшие призывы к успокоению. Чтобы отправить фашистов домой и вернуть на место похищенное оружие, потребовалось время [21]. 31 октября на улицах Рима состоялось пятидесятитысячная десонстрация, призванная закрпить высшую степеь легализации фашистского движения по сравнению с той, которой обладал парламент. Эти притязания еще раз убедительно подчеркнула «тронная речь», произнесенная Муссолини 16 ноября 1922 года, когда он представлял сформированное им коалиционное правительство. Она содержала набор недвусмысленных угроз Палате депутатов и свидетельствовала о намерении прибегнуть к жестским мерам, если поддержка его политических планов будет недостаточно активной. Тем временем, несмотря на призывы Муссолин, и в Риме, и в остальной Италии уровень насилия продолжал дераться на высоком уровне. Как это ни странно, но конфликты, высшим проявлением которых стал поход на Рим, были в минимальной стпени связаны с основополагающим противостоянием фашистов и социалистов, которое было в то время наиболее значимым и даже ключевым для понимания ситуации. Присутствие социалистов и коммунистов фиксировалась в хрониках тех дней почти исключительно в тех случаях, когда фашисты, расширяя свой политический контроль, громили еще сохранишиеся Палаты труда, штаб-квартиры партий и редакции газет. Попытки антифашистов остановить наступление отрядов ФНП были единичными. В ряде случаев они как бы устранялись от происходившего, делая вид, что оно не имеет к ним непосредственного отношения. В большинстве случаев хранил молчание и итальянский правящий класс. Немногие либералы, первоначально осудившие речь Муссолини, вскоре поспешили поддержать его правительство и представление ему все полноты власти. Оправдывалось это опасением, что в противном случае политическая ситуация в Италии станет необратимой. Председатель Палаты депутатов-будущий президент Италии, Энрике Де Никола-лишь мягко упрекнул нового председателя Совета министров за неуважительные слова в адрес самого представительного института страны. Оппозиция, представленная в парламенте, явно недооценивала степень влияния нового правительства. Помимо того, возможности высказывания ею своей точки зрения были предельно сужены. Не способствовала росту оппозиционных настроений структура нового коалиционного правительства, в котором, помимо фашистов и националистов, были представлены либералы, члены Народной партии и социал-демократы. Недовольство сколоченной коалицией наиболее рещительно выражали, как это ни парадоксально, главным образом, радикалы сквадристы. Уже во время похода на Рим из фашистских рядов раздавались неприкрытые угрозы по адресу печатных органов, отстаивающих иные взгляды. Реакция на эти угрозы была различной. Главная ежедневная газета Италии «Корьере делла сера» и ее директор Луиджи Альбертини решили не учитывать настойчивые требования фашистов ограничить публикацию новостей и контролировать их содержание. Аналогичное решение приняли «Иль Секоло», «Ля Джустиция», «Л, Аванти!» и другие итальянские газеты. Однако действия фашистов против печати не сводились к угрозам. Участились фиксируемые и раньше нападения на помещения редакций, разгром типографий, сожжение тиражей газет. Угрозы по адресу газет и сопровождавшее их насилие освещались лишь отдельными антифашисткими периодическими изданиями, рсуждавшими поход на Рим и приобщение фашистов к государственной власти [22]. Были также те, кто, оценивая поход на Рим, не хотел верить, что речь идет о настоящей революции, как это утверждали фашисты. В номере от 10 ноября 1922 года «Ля Джустиция» писала: «Эта фашистская революция, на деле, была революцией методов и способствовала успеху мелкого государственного переворота. Сегодня итальянцы оказались в совершенно новой ситуации, которая показалась бы невероятной еще за несколько дней до свершившихся событий. И эта новая ситуация побуждает передовые партии пересмотреть свои планы и зменить поведение….. До сих пор мы полагали, что существует демократический принцип мирного завоевания политической власти (или заставляли верить в это): вооруженный политическими правами, он представляет собой потенциальное правительство. Его приход всего лишь вопрос времени. Однако, кто сегодня осмелиться подписаться под этой теорией после всего того, ято случилось?....Следует навсегда закрепить за фашизмом эту заслугу-он научил нас, что войти в правительство страны можно гораздо ловкими методами, чем те, которые до сих применяли простодушные люди, верящие в формальное право» [23]. Через несколько дней после разгрома редакции и типографии газеты «Аванти!» Пьетро Ненни констатировал: «Разве события последних двух недель не потрясли страну и рабочий класс? Безразличие? Нет. Однако уже все считают приход фашизма к власти неотвратимым и ближайшим событием, хотя способ его реализации не особенно интересен или волнующ. Говорят о фашистской революции. Эти слова напыщенные и слишком громогласные. Вероятно, факты значительно скромнее….. 27 октября в ходе фашистской мобилизации законное и конституционное государство отчасти более не существует» [24]. Чаще всего газеты колебались между ожиданиями и утверждениями, все еще надеясь, что политическое положение может вернуться к номальному состоянию [25]. При этом отмечалось, что нормализация и поддержка коалиционного правительства могут произойти лишь за счет государственных институтов, которые, с одной стороны, вынуждены проглотить угрозы Муссолини, а с другой-учитывать появление добровольческой милиции как структуры обеспечивающей безопасность государства и легализующей фашистские бригады, поставив их под контроль председателя Совета министров. Причем эти меры сопровождаются принятием под угрозой насилия закона о цензуре печати и избирательного закона о цензуре печати и избирательного закона, а также появлением такого властного органа, как Большой совет фашизма [26]. Очевидно, что все эти преобразования были непосрдственным итогом «революции», которая, если не изменила общественную и экономическую систему Итальянского королевства, то внесла существенный вклад в уничтожение духа и буквы либеральных учреждений, сохранявшихся до того времени. Примечания: 1. Позволю себе обратиться, прежде всего, к опубликованной мной книге на эту тему: Albanrse, G.La marsia su Roma.-Roma-bari, 2008, а также Isnenghi, M.: Albanese in guerra: Cоnflitti, identita, memorie dal Risorgmento ai giori nostril. IV. II Ventennio fascista. Dall impressa di Fiume alla Stconda Guerra mondiale (1919-1940).-Torino, 2008.-Vol.I-P.344-361. Многие выводы и проблемы, постановленные в данной статье, являются плодом указанных исследованний, пересмотренных, дополненных и продуманных заново. Относительно похода на |

|

||||

|

https://old.bigenc.ru/world_history/text/3163895

«ПОХО́Д НА РИМ» 1922 (итал. Marcia su Roma), воо*руж. вы*сту*п*ле*ние итал. фа*ши*стов. Име*ло след*ст*ви*ем на*зна*че*ние Б. Мус*со*ли*ни гла*вой пра*ви*тель*ст*ва и ус*та*нов*ле*ние в Ита*лии в по*сле*дую*щие го*ды фа*ши*ст*ской дик*та*ту*ры. Са*ми*ми фа*ши*ста*ми оце*ни*ва*лось как бес*кров*ная ре*во*лю*ция, в оте*че*ст*вен*ной и за*ру*беж*ной ис*то*рио*гра*фии рас*смат*ри*ва*ет*ся как ан*ти*де*мо*кра*ти*че*ский гос. пе*ре*во*рот, зна*ме*но*вав*ший на*ча*ло де*мон*та*жа ли*бе*раль*но*го го*су*дар*ст*ва в Ита*лии. По окон*ча*нии «крас*но*го двух*ле*тия» (пе*рио*да подъ*ё*ма ре*во*люц. дви*же*ния в 1919–20) ба*ланс по*ли*тич. сил в Ита*лии сме*стил*ся впра*во. Всё боль*шую си*лу на*би*ра*ли фа*ши*ст*ские ор*га*ни*за*ции, пре*об*ра*зо*ван*ные в 1921 в Нац. фа*ши*ст*скую пар*тию. С кон. 1920 фа*ши*ст*ские «сквад*ры» (воо*руж. от*ря*ды чер*но*ру*ба*шеч*ни*ков) раз*вя*за*ли тер*рор про*тив ра*бо*чих ор*га*ни*за*ций. Не*ста*биль*ность в пра*вя*щих кру*гах (в 1921–22 сме*ни*лось 3 пра*ви*тель*ст*ва) по*зво*ля*ла фа*ши*стам на*де*ять*ся на на*сильств. за*хват вла*сти. В окт. 1922 был соз*дан квад*рум*ви*рат из ли*де*ров фа*ши*ст*ских «сквадр» (М. Бьян*ки, И. Баль*бо, Ч. М. де Век*ки, Э. де Бо*но) для ор*га*ни*за*ции пе*ре*во*ро*та. На фа*ши*ст*ском съез*де в Не*апо*ле 24.10.1922 Б. Мус*со*ли*ни предъ*я*вил уль*ти*ма*тум пра*ви*тель*ст*ву, по*тре*бо*вав пре*дос*та*вить фа*ши*стам 5 клю*че*вых ми*ни*стер*ских по*стов. При этом он зая*вил о сво*ей вер*но*сти мо*нар*хии. Ве*че*ром то*го же дня в оте*ле «Ве*зу*вий» со*стоя*лось со*ве*ща*ние Мус*со*ли*ни и квад*рум*ви*ров, на ко*то*ром был при*нят план дей*ст*вий: 27 окт. – все*об*щая мо*би*ли*за*ция фа*ши*стов, 28 окт. – ата*ка на гл. цен*тры стра*ны и «П. на Р.» 3 ко*лон*на*ми. В слу*чае про*ва*ла это*го пла*на пред*по*ла*га*лось соз*дать фа*ши*ст*ское пра*ви*тель*ст*во в Центр. Ита*лии и го*то*вить*ся к но*во*му «П. на Р.». В ус*ло*ви*ях обо*ст*ряв*ше*го*ся внут*ри*по*ли*тич. кри*зи*са пра*ви*тель*ст*во Л. Фак*ты по*да*ло в от*став*ку, из*дав при этом дек*рет об осад*ном по*ло*же*нии, по*зво*ляв*ший ар*мии на*вес*ти по*ря*док в стра*не. Од*на*ко ко*роль Вик*тор Эм*ма*ну*ил III от*ка*зал*ся его под*пи*сать. 29 окт. он по*ру*чил Мус*со*ли*ни сфор*ми*ро*вать пра*ви*тель*ст*во. 30 окт. чер*но*ру*ба*шеч*ни*ки во*шли в сто*ли*цу, 31 окт. Мус*со*ли*ни офи*ци*аль*но всту*пил в долж*ность пре*мьер-ми*ни*ст*ра, по*сле че*го на*чал*ся от*вод фа*ши*ст*ских от*ря*дов из Ри*ма. |

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/5619534

22.10.2022, 10:07 В конце октября исполняется 100 лет походу чернорубашечников на Рим, в результате которого в Италии был установлен фашистский режим во главе с Бенито Муссолини. Страна до сих пор болезненно воспринимает этот трагический период своей истории, который привел к краху государства и гражданской войне. Идеология и пропаганда фашизма запрещены на Апеннинах законом. Тем не менее неофашистские движения, как и ностальгия по «сильной руке», в обществе сохраняются. Черный юбилей стал поводом еще раз проанализировать происшедшие век назад трагические события. “Ъ” попытался понять, можно ли было избежать прихода фашистов к власти и как последствия режима Муссолини до сих пор сказываются на современной Италии. Дошли до Рима Идею похода на Рим с целью захвата власти Бенито Муссолини позаимствовал у Габриеле д`Аннунцио, оккупировавшего в 1919 году город Фиуме и установившего там режим, многие стилевые элементы которого (например, заимствованное у древних римлян приветствие вытянутой рукой и шествия чернорубашечников) тоже потом были приняты Дуче (то есть вождем, лидером нации) на вооружение. В те времена Муссолини вообще не давала покоя слава этого поэта-воина, популярного среди итальянской интеллигенции. Впрочем, будущий диктатор опирался совсем на другой контингент — вернувшихся после проигранной войны офицеров, разорившихся мелких предпринимателей и всех других итальянцев, разочаровавшихся в либеральном правлении и опасавшихся роста популярности социалистов. Сложный исторический контекст, в котором зародился и окреп итальянский фашизм, подробно отражен в многочисленных фильмах и книгах — от «Двадцатого века» Бернардо Бертолуччи до исторических трудов Ренцо де Феличе и его ученика Эмилио Джентиле. Оба историка посвятили многочисленные тома исследованию феномена итальянского фашизма. Резюмируя их, напомним, что с 1921 года в Италии не прекращались вооруженные столкновения участников фашистских групп — сквадристов (от итальянского слова «squadra»; они же чернорубашечники) с коммунистами, социалистами, анархистами. Словом, всеми, кто не поддерживал фашистские идеи. Чернорубашечники нападали на рабочие клубы, профсоюзы, крестьянские организации и даже органы власти, в которых присутствовали представители левых. Запугивание стало главным орудием созданной в 1921 году Национальной фашистской партии во главе с Бенито Муссолини. В то же время в стране существовало либеральное правительство и демократически избранный парламент, в который на выборах 1921 года удалось пройти лишь 35 депутатам-фашистам.  Чернорубашечники пытаются поджечь портреты Маркса и Ленина во время выборов в 1921 году Фото: Mondadori / Getty Images Такое положение дел будущего диктатора не устраивало. «Настало время фашистам управлять Италией. Или власть будет передана нам добровольно, или мы пойдем маршем на Рим и сами захватим ее в свои руки»,— заявил Бенито Муссолини на многотысячном митинге в Неаполе 24 октября 1922 года. Далее события начали развиваться стремительно. 26 октября экс-премьер Антонио Саландра предупредил главу кабинета министров Луиджи Факту о готовящемся перевороте, но тот никаких действий не предпринял. 27 числа Национальная фашистская партия опубликовала воззвание к итальянскому народу о начале похода на Рим. И на следующий день несколько десятков тысяч чернорубашечников устремились в столицу, угрожая взять власть насильственным путем. Только тогда премьер-министр Факта издал приказ о переводе Рима на осадное положение. Однако король Виктор Эммануил III отказался подписать этот приказ и начал переговоры с депутатами-фашистами, генералами и экс-премьером Антонио Саландрой: монарх был готов предложить ему пост премьера, а ряду фашистских лидеров — портфели министров.  Однако, получив донесения о том, что сквадристы находятся в 50 км от Рима, король решил выдвинуть на пост главы правительства Бенито Муссолини. 30 октября Дуче приезжает в Рим и после аудиенции у короля формирует правительство, в котором помимо поста премьер-министра отводит себе должности министра иностранных и внутренних дел. По прошествии лет историки придут к выводу, что армия, которая сохраняла верность королю и в разы превосходила силы наступавших на Рим чернорубашечников, была способна отразить их атаку, если бы получила соответствующий приказ. Но такой команды военным не поступило, и чернорубашечники вошли в город без какого-либо сопротивления. Среди причин, побудивших Виктора Эммануила III не давать указания армии защитить столицу, часто называют опасения короля по поводу возможности начала в стране гражданской войны. Считается, что монарх надеялся «приручить» сторонников Муссолини, интегрировав фашистов в либеральное государство. Пишут и про опасения короля потерять трон в случае отказа сотрудничать с фашистами. «Без компромисса с монархией вряд ли фашизм мог прийти к власти»,— подводит итог историк Ренцо де Феличе. В оправдание Виктора Эммануила III можно сказать, что столь не дальновиден был не только он. Как следует из исторических документов, поразительная недооценка опасности фашизма наблюдалась практически во всех слоях общества. Либералы (в том числе представители крупной буржуазии, промышленники и латифундисты) рассматривали приход фашистов к власти как временное явление, которое позволит расправиться с коммунистами и социалистами. Последние же относились к Бенито Муссолини как к политическому клоуну. Так, глава Компартии Италии Антонио Грамши назвал митинг чернорубашечников в Неаполе (который исследователи потом сочли репетицией похода на Рим) «неаполитанским карнавалом». А социалисты отзывались о конфликте фашистов с либералами как о разборках внутри буржуазной среды. И лишь немногочисленные антифашисты, как пишет историк Эмилио Джентиле, поняли: «То, что многим казалось возвратом к нормальности (имеется в виду окончание схваток чернорубашечников с коммунистами.— “Ъ”), на самом деле явилось окончательным закатом итальянского либерального государства». В разговоре с корреспондентом “Ъ” исследователь итальянского фашизма подчеркивал: «Муссолини пришел к власти не благодаря своей силе, а из-за слабости и трусости его противников».  Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер (слева) и лидер Италии Бенито Муссолини Фото: AP Гражданской войны, которой так опасался Виктор Эммануил III, Италии избежать не удалось. |

|

||||

|

http://rushist.com/index.php/mussoli...stvo-mussolini