|

|

||||

|

http://www.istorya.ru/book/ww2/10.php

На первом этапе общего кризиса капитализма стремление крупной буржуазии к установлению фашистской диктатуры проявилось не только в Италии и Германии, но и в ряде других капиталистических стран, выразившись в активизации ультраправых организаций и групп. Однако выбор правящими кругами формы своего господства — буржуазно-демократической или фашистской — зависел от многих факторов, среди которых главенствующее значение принадлежало соотношению сил боровшихся общественных классов. В тех странах, где развитие революционного движения не создавало прямой угрозы диктатуре монополистической буржуазии, она предпочитала сохранить традиционные буржуазно-демократические формы государственного устройства, отводя ультраправым и явно фашистским организациям и группам роль своего резерва. Так обстояло дело в Англии, Соединенных Штатах Америки, а также в Чехословакии, где монополии активно содействовали развитию фашизма, но в своем большинстве предпочитали обходиться без фашистской диктатуры. Это отнюдь не исключало того, что другая, меньшая часть монополистического капитала толкала ультраправых на осуществление государственного переворота в ее интересах. Следовательно, на выбор формы государственного правления буржуазии влияла также и борьба в ее собственных рядах. Но многие группировки крупной буржуазии Англии и Соединенных Штатов Америки с явным сочувствием относились к итальянскому и германскому фашизму, с неослабным вниманием изучали его опыт, который намеревались использовать при опасном для них повороте событий. И в международном, а не только внутреннем плане монополисты видели в фашизме своего классового союзника, свой резерв. Так, американские правые открыто предупреждали, что Муссолини «может понадобиться, чтобы спасти страну от американского эквивалента Ленина»1. Были и такие страны, в которых монополисты сделали свой выбор в пользу фашизма, но не смогли его осуществить в силу мощного отпора рабочего класса попытке фашистского переворота. Так, например, во Франции многочисленные ультраправые организации («Боевые кресты» полковника де ля Рока, «Французское действие», «Французская солидарность», «Патриотическая молодежь» и их юношеские и спортивные филиалы) располагали большим количеством оружия, вплоть до самолетов, и не нуждались в средствах. Они получали субсидии даже из специальных правительственных фондов, а многие министры либо тайно входили в фашистские организации, либо были тесно с ними связаны. Пользуясь поддержкой правительства Даладье, французские фашисты предприняли в феврале 1934 г. вооруженную попытку государственного переворота. Эта попытка встретила такой отпор трудящихся масс, что перепуганная буржуазия сменила свою ориентацию: правительство приказало муниципальной гвардии и полиции принять участие в ликвидации мятежа. В последующее время были многочисленные фашистские провокации, к которым, однако, крупный капитал относился с опаской. Отпор же этим провокациям с возраставшей силой оказывали французские трудящиеся. Во главе борьбы с фашизмом шла Французская коммунистическая партия. Вокруг нее и сложился широкий антифашистский Народный фронт. Фашистские диктатуры возникли лишь в некоторых государствах, принимая различные формы в зависимости от соотношения классовых сил, исторических, социальных и экономических условий, национальных особенностей и даже международного положения данной страны. Таким образом, фашизм представлял собой явление международное и борьба против него неизбежно становилась интернациональной, предполагая единство действий прогрессивных сил. Наряду с законченными фашистскими диктатурами имелись такие реакционно-террористические режимы, которым была свойственна лишь часть характерных для фашизма особенностей. В соответствии с этим они и назывались по-разному: фашистскими, монархо-фашистскими, полуфашистскими, военно-диктаторскими. Иной раз возникали наименования, порожденные местными условиями например режим санации1 в Польше. По оценке историков Польской Народной Республики, некоторые черты санации «либо сближали ее с фашизмом, либо подготовляли для него почву»2. Для исследования социальных процессов капиталистического мира в межвоенные годы и происхождения второй мировой войны крайне важно выявить общие и особенные черты реакционно-террористических диктатур того времени. Прежде всего, естественно, встает вопрос об их классовом содержании. В своей основе оно было повсеместно одним и тем же — формой власти крупного капитала и помещиков. Характерным примером явилось поведение крупной буржуазии и помещиков в Польше в 1926 г., когда пилсудчики осуществили «поход на Варшаву». 180 представителей крупного капитала Польши, объединенных в «Центральный союз польской промышленности, горного дела, торговли и финансов», подписали специальное заявление о решительной поддержке состоявшегося переворота. Такое же заявление сделали земельные магнаты на своем съезде, проходившем в октябре 1926 г. в имении князя Радзивилла. В отличие от Германии и Италии в ряде стран решающая роль в установлении фашистских или полуфашистских диктатур принадлежала внещ-ним силам. Различие между фашистскими группировками нередко определялось их внешнеполитической ориентацией. Военно-диктаторскне режимы в некоторых странах Латинской Америки возникли по воле и под прямым, иногда даже военным, давлением Соединенных Штатов. В странах Юго-Восточной Европы длительное время шла борьба за власть между фашистскими организациями, ориентировавшимися на Францию или Англию. После установления фашистской диктатуры в Германии решающую роль приобрели прогерманские реакционные силы стран этой части континента. Большинство фашистских режимов в малых странах Европы превратилось в прямых союзников и пособников гитлеровской Германии. Безудержный террор против прогрессивных сил, острейшая классовая ненависть к революционным движениям, Советскому государству представляли собой главную общую черту всех без исключения фашистских и полуфашистских диктатур. Однако остатки буржуазной демократии в ряде случаев эти диктатуры не только сохранили, но и поставили себе на службу. Так обстояло дело в Австрии, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, где продолжали существовать парламенты, хотя их роль была низведена до покорного служения диктатурам, а избирательные права трудящихся предельно урезаны. Напротив, в Испании в годы фашистского режима генерала Примо де Ривера кортесы были распущены, а в Югославии после государственного переворота 1929 г. Народная скупщина даже упразднена. Сложность и пестрота социальной структуры стран Юго-Восточной и Центральной Европы, связанная с этим общая политическая неустойчивость порождали множество конкурировавших между собой и боровшихся за власть фашистских группировок, ориентировавшихся на ту или иную империалистическую державу. _______________ 1 Санация — от латинского «sanatio» — оздоровление. 2 A. Czubinski (Red.). Polski ruch robotniczy. Zarys historii. Warszawg 1972. Вот почему фашизм в этих странах не мог пойти на полную ликвидацию буржуазно-парламентской формы правления и допускал существование «оппозиционных» партий. По этому поводу Г. Димитров на VII конгрессе Коминтерна говорил: «В одних странах, преимущественно там, где у фашизма нет широкой массовой базы и где борьба отдельных группировок в лагере самой фашистской буржуазии достаточно сильна, фашизм не сразу решается ликвидировать парламент и сохраняет за другими буржуазными партиями, а также за социал-демократией известную легальность»1. Итальянскому и германскому фашизму удалось методами социальной демагогии создать себе значительную массовую базу. Социальная демагогия была присуща всем фашистским партиям и организациям и в других странах. Однако создать такую же массовую базу они не смогли, хотя некоторая часть населения была обманута фашистскими посулами. К характерным чертам диктатур Муссолини в Италии и Гитлера в Германии относится «фюрерство», то есть олицетворение в лице диктатора верховной, безапелляционной и не связанной никакими законами государственной власти. Примечательным было то, что итальянский дуче верховодил, несмотря на формальное сохранение королевской власти в Италии. В других странах фашистские диктаторы так и не стали «фюрерами». Некоторым подобием были лишь Пилсудский в Польше и отдельные главари в странах Латинской Америки. В Болгарии, Греции, Югославии, Японии диктатура приобрела монархо-фашистскую форму — она опиралась на верховную власть короля (Греция, Югославия), царя (Болгария) или императора (Япония). Определенные различия имелись и в области идеологии. Речь идет, конечно, не о ее социальной сущности, реакционно-буржуазной, а лишь о степени, в которой эта идеология была пронизана крайним расизмом и шовинизмом. В данном отношении в одном ряду с итальянским и германским фашизмом находился их японский сородич. Национализм пустил глубокие корни в буржуазно-помещичьей Польше и, в той или иной степени, в других странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Одним из его проявлений были преследования национальных меньшинств, в Польше — белорусов и украинцев. Но все же ни в одной из этих стран он не достиг таких вершин изуверства, как в фашистских Германии и Италии. Всем разновидностям фашизма была присуща агрессивность. Японский монархофашизм в этом отношении не уступал итальянскому и германскому2. Три главных зачинщика новой мировой войны стремились к господству над всем земным шаром или над значительной его частью. В других странах, не располагавших большим военно-экономическим потенциалом, была также ненасытная жажда территориальных приобретений, столь присущая крупной буржуазии и помещикам, но она не выливалась во всемирные масштабы, а проявлялась в захватнических претензиях по отношению к соседним государствам. Правящие круги Польши и Румынии хотели реализовать свои территориальные претензии за счет других. Когда речь шла об агрессии против СССР, все реакционные режимы в силу их классовой природы обнаруживали поразительное единство, несмотря на противоречия между ними. Ненависть к СССР объединяла фашистские режимы с германским империализмом и его гитлеровским порождением. ________________ 1 Г. Димитров. Избранные произведения, т. I, стр. 377—378. 2 См. главу третью. Это было в значительной мере связано еще и с тем, что правящие круги стран Центральной и Юго-Восточной Европы сознавали могущество Советского Союза и хотели бы воевать против него вместе с более мощными капиталистическими державами. Их фашистские диктаторы тешили себя расчетами на то, что их страна сможет стать равным партнером гитлеровской Германии в агрессии против Советского Союза и осуществить свои захватнические притязания. Историческая заслуга коммунистических партий стран с диктаторским режимом заключается в том, что в самых трудных условиях жесточайшего террора правящих кругов они неустанно вели борьбу против фашизма и войны, за подлинные национальные интересы народов своих стран. Они прозорливо предупреждали о неизбежных губительных последствиях реакционно-агрессивного курса. |

|

||||

|

http://www.istorya.ru/book/ww2/11.php

Одной из главных задач фашистских диктатур явилось проведение определенных государственных мероприятий по регулированию производства, дальнейшее развитие системы государственно-монополистического капитализма в целях скорейшей подготовки к войне, к осуществлению агрессивных планов господствующих классов. В тех странах, где к моменту прихода фашизма к власти еще не было развитого монополистического капитализма, установление фашистской диктатуры способствовало ускоренной монополизации и насаждению системы государственно-монополистического регулирования хозяйства. Внешнеполитические цели фашизма находились в зависимости от степени могущества той или иной страны. Но везде фашистские диктатуры использовались империалистической буржуазией в агрессивных целях, несли с собой смертельную угрозу для Советского Союза, международного коммунистического движения, для демократических прав и свобод трудящихся, национального и даже биологического существования многих народов. Фашизм — это война, сразу же сказали коммунисты. «Так как фашизм,— отмечает Р. Палм Датт,— является... выражением наиболее насильственной политики капитализма, охваченного кризисом, то он неизбежно означает войну». Фашистские клики бешено форсировали подготовку и развязывание войны, объективные причины которой глубоко коренились в самой системе государственно-монополистического капитализма. Западногерманский историк Хофер согласен признать, что «национал-социалистская диктатура в Германии является той предпосылкой, без которой вторая мировая война как историческое явление была бы немыслима; национал-социалистская диктатура выступает как главная ее причина» . Но фашизм был порождением империалистической системы. Хофер не разоблачает ее виновность в возникновении мировых войн. В действительности же именно алчный финансовый капитал Германии, как пишет А. Нор-ден, «указал путь, на который Гитлер должен был вступить с оружием в руках»1. Самый влиятельный человек в концернах Веймарской республики — К. Дуисберг, председатель наблюдательного совета «ИГ Фарбениндустри» и президент имперского союза германской промышленности, был одним из тех, кто пестовал фашистскую партию. И не удивительно, что Дуисберг приветствовал приход фашистов к власти. «При режиме, установленном Адольфом Гитлером, Германия вновь станет могущественной»2,— заявил он. Ошибочно было бы считать, что буржуазная демократия может стать полной гарантией против войны. Исторический опыт свидетельствует, что даже самые «демократические» буржуазные государства прибегают к захватническим войнам и агрессии против других стран и народов и что каждая такая война сочетается с усилением реакции и террора внутри ведущей ее страны. Но фашистский политический режим принуждал к принятию той программы, которая наиболее отвечала воле финансового капитала. Осуществлялось интенсивное идеологическое принуждение. Фашистский террор распространился и на область идеологии. Фашистские органы пропаганды (в Германии было создано министерство народного разъяснения и пропаганды) во главе с Геббельсом действовали в тесном контакте с политической полицией (гестапо в Германии) и широко пользовались ее услугами. Они не переубеждали людей, придерживавшихся других взглядов, они их уничтожали. Ими усиленно насаждалась самая реакционная идеология — комплекс политических, философских, религиозных, моральных (фактически аморальных) и художественных (на деле антихудожественных) взглядов. Идеология фашизма, как и он сам,— характерный продукт общего кризиса капитализма. Идеологи фашизма отдавали себе отчет в своей неспособности противопоставить марксизму какуюлибо научную теорию. Поэтому в их программы вошло отрицание общественных наук, научных знаний, научного мировоззрения, призывы к варварству. Фашистские идеологи открыто говорили: «Мы скорее за мировоззрение, которое ругают как варварство, ибо мы считаем наилучшим боевой клич, провозглашенный в последние годы: назад к варварству»3. Вскоре на улицах и площадях фашистских стран заполыхали костры сжигаемых книг, а впоследствии небо над Европой затмил черный дым крематориев. Из отрицания науки давалось и характерное для фашистов определение мировоззрения, которое они рассматривали не как научное познание закономерностей общественного развития, а как слепую, безрассудную веру в «истины», провозглашаемые фюрером. Служебное предназначение подобного понимания мировоззрения Гитлер определил следующими словами: «Человек может умирать (на войне.— Ред.) только за ту идею, которую он не понимает». Иначе говоря, если бы люди поняли классовый смысл нацистских идей, они бы не стали за них воевать. Комплекс фашистских идей был почти одинаков во всех странах, где установились подобные диктатуры. На первом месте находилась расовая теория, согласно которой данная нация является единственной, «богом избранной», и потому ей должно принадлежать мировое господство и все богатства земли. _______________ 1 А.Норден. Так делаются войны. О закулисной стороне и технике агрессии. Перевод с немецкого. М., 1972, стр. 132. 2 Цит. по: А. Н о р д е н. Так делаются войны, стр. 133. ______з wir siic.hmi Deutschland. Berlin. 1930. S. 159 Ведь «избранная нация» не может жить в условиях ограниченного и потому недостаточного «жизненного пространства»! В действительности фашисты заботились только о монополистической верхушке. Чтобы скрыть истинное значение своих лозунгов, фашистские лидеры усиленно убеждали население страны в полном совпадении и единстве своих идей с национальными интересами. Другой важной составной частью фашистской идеологии и политики было прославление грубой силы, являющейся будто бы главным фактором общественного прогресса и всего развития человечества. С этим неразрывно связывался культ вождя, «сверхчеловека», отличающегося от простых смертных силой своего интеллекта, волей к всеобъемлющей власти, способностью подчинить себе массы и средствами крайней жестокости осуществить свои цели. Образцами таких «сверхчеловеков» провозглашались фашистские вожди, фюреры. Идеология фашизма требовала признания абсолютной правоты фюрера и безграничного к нему доверия. Всеми средствами — от печати и радио, театральных постановок и массовых зрелищ до концентрационных лагерей и пыток — фашисты убеждали население в том, что такое доверие не требует ни размышлений, ни доказательств, что оно основывается исключительно на вере, носящей религиозный характер. И Муссолини, н Гитлер называли фашизм религиозной концепцией, высшей формой религиозного культа. Фашистский культ вождя используют и некоторые современные буржуазные авторы, для того чтобы доказать, что фашизм был порождением лишь отдельных личностей. Представителей различных направлений буржуазной историографии объединяет стремление скрыть классовый характер фашизма как диктатуры монополистического капитала. Буржуазные историки, философы и социологи пытаются изобразить фашизм как своеобразный конгломерат «революционных и консервативных» сил, не поддающийся четкой социально-политической характеристике. Для современной профашистской литературы характерна книга английского автора Гамильтона, выдающего себя за историка. В предисловии он пишет: «По существу, фашизм был «мифом», полной противоречий «системой идолов», не поддающейся логическому определению или рациональному анализу»1. Он пытается уверить молодежь, не пережившую войны и бомбежек германской авиацией английских городов, что никакого фашизма вообще не было, существует лишь миф о фашизме. Впрочем, за его туманными формулировками скрывается определенная концепция, которую раскрыло издательство, поместившее на суперобложке книги Гамильтона следующую аннотацию: «Современные историки предпочитают пересмотреть правду о фашизме, не говорить о том, что он в начальные годы апеллировал к разумным людям доброй воли. Было бы слишком просто... рассматривать раннее развитие фашизма как злокачественное образование, как неизбежную предтечу гитлеровских концентрационных лагерей». Так фашистские палачи изображаются выразителями доброй воли разумных людей! Берется под сомнение злокачественная природа фашизма, не только породившая чудовищные злодеяния, но и проявившая себя в этих преступлениях против человечества. Широкое распространение на Западе получили концепции американского историка Д. Вейсса, англичанина С. Вульфа и западногерманского историка Э. Нольте. Все они хотят предать фашизм забвению, вычеркнуть из истории недавнего прошлого важную составную ее часть — борьбу народов против фашизма _______________ 1 A. Hamilton. The Appeal of Fascism. A Study of Intellectuals and Fascism 1919—1945. London, 1971, p. XIX. Вульф предлагает «хотя бы временно выбросить из политического словаря слово «фашизм». Вейсс называет фашизм «последним издыханием консерватизма». Для Нольте фашизм — это консервативный феномен, имевший свою собственную природу. И Вейсс, и Нольте пытаются найти истоки фашизма в феодальной реакции на Великую французскую буржуазную революцию. Эта концепция игнорирует, следовательно, присущий империализму симбиоз феодальной и монополистической реакции, единство милитаризма и государственно-монополистического капитализма. Большая группа буржуазных исследователей, отрицая генетическое родство между фашизмом и крайним консерватизмом, делает упор на «революционные» компоненты фашизма. Подобные взгляды наиболее активно отстаивает американский историк Э. Вебер. Он недоволен тем, что еще находятся ученые, которые продолжают смешивать реакционеров и фашистов. Фашисты, по утверждению Вебера, «были или хотели быть революционерами». Концепции реакционной историографии, зачастую на первый взгляд взаимно друг друга исключающие, пропитаны стремлением реабилитировать фашизм, помешать борьбе прогрессивных сил против неофашизма. Реакционная историография скрывает подлинное классовое лицо и служебное предназначение фашизма, представляющего собой целую иерархическую систему организованного массового насилия, созданную финансовым капиталом. Фашизм был призван империалистическими заправилами сыграть роль организатора новой мировой войны. *** История фашизма как определенного социального явления, которое приобрело различные конкретные формы в отдельных странах, убедительно раскрывает его суть. Фашизм представлял собой прямое порождение мирового империализма, был им вспоен и вскормлен. Он появлялся там, где был особенно нужен монополистическому капиталу. Террористическая фашистская диктатура имела совершенно определенное классовое предназначение. Она создавалась для расправы с революционным, демократическим, национально-освободительным, коммунистическим движением, для подготовки и развязывания агрессивных войн. Поскольку природа империализма не изменилась, фашизм и сегодня реально существует в некоторых странах и представляет собой значительную потенциальную угрозу в капиталистическом мире. Служебная роль фашизма не ограничилась задуманными и осуществленными им по воле монополий многочисленными локальными актами агрессии. Именно империализм и его детище — фашизм образовали очаги второй мировой войны. |

|

||||

|

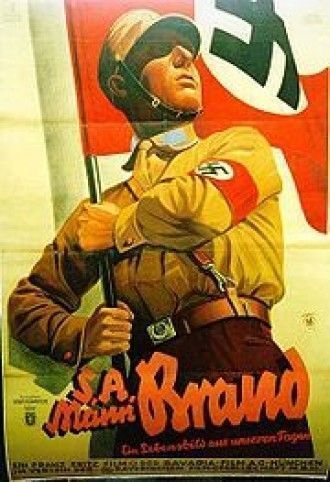

https://chrontime.com/sobytiya-sozda...yh-otryadov-sa

03 августа 1921 Германия Создав свою нацистскую партию, Гитлер сразу обрел большое количество политических врагов. Поскольку партийные собрания тогда было принято проводить в пивных, они нередко заканчивались потасовками с оппонентами. Для того, чтобы уберечь себя и своих соратников от физической расправы и были созданы охранные отряды СА. Количество, входивших в них боевиков быстро росло. Постепенно они передали свои охранные функции новой нацистской организации СС, а сами стали заниматься откровенным мордобоем с коммунистами и другими представителями левых партий. Так продолжалось до прихода Гитлера к власти. СА к тому времени уже насчитывали почти 3 миллиона человек и им было предложено работать во взаимодействии с полицией. Однако амбиции главы СА, ближайшего сподвижника Гитлера Эрнста Рема, все больше стали беспокоить фюрера. Когда же Рем в 1934 году попытался поставить под контроль СА армию, он устроил знаменитую «ночь длинных ножей», физически уничтожив все руководство СА. Штурмовики были распущены и вскоре перешли на службу в СС.

|

|

||||

|

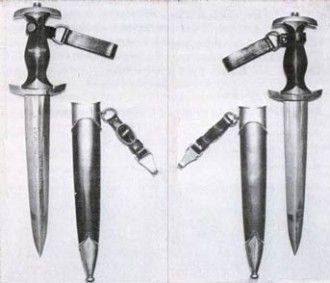

СА, Штурмовые отряды (нем. SA, Sturmabteilungen) — военизированные формирования НСДАП. Создание СА начато 3 августа 1921 г. на базе некоторых подразделений Добровольческого корпуса. Первым руководителем СА стал личный охран-ник фюрера, оберфюрер СС Эмиль Морис (1897-1979). 4 ноября того же года эти подразделения официально получили название Штурмовых отрядов (СА). Первые четыре отряда СА назывались «Мюнхен», «Мюнхен II», «Нюрнберг» и «Ландсхут». После «Пивного путча» (9 ноября 1921 г.) СА вместе с НСДАП были запрещены, но продолжали незаконно действовать под названием «Фронтбан». В феврале 1925 г. вновь легализованы. После прихода НСДАП к власти число членов СА резко возрос-ло, достигнув 3,5 млн чел. Штурмовые отряды выполняли функции вспомогательной полиции, под их контролем были созданы первые в Германии концентрационные лагеря. После проведенных Гитлером убийств высшего руководства СА во время «Ночи длинных ножей» значение СА резко упало. Из состава СА были сформированы охранные отряды (СС), получившие статус самостоятельной организации в системе НСДАП. Верховные руководители: И. Клинцих (1921 — март 1923); Г. Геринг (март-ноябрь 1923); В. Бух (1923-1924); Э. Рём (1924-1925); СА находилось в подчинении местных гауляйтеров (апрель 1925 — ноябрь 1926); Ф. фон Пфеффер фон Соломон (ноябрь 1926 — август 1930); А. Гитлер (август 1930 — апрель 1945).

Использовано издание: Вермахт на советско-германском фронте. Следственные и судебные материалы из архивных уголовных дел немецких военнопленных 1944-1952. (Сост. В.С. Христофоров, В.Г. Макаров). М., 2011. Комментарии. СА (Sturmabteilung; SA), Штурмовые отряды, полувоенные соединения нацистской партии, начавшие создаваться в Германии с августа 1921 на базе некоторых подразделений "Добровольческого корпуса" (под названием "Гимнастический и спортивный дивизион"; переименованы в СА 4 ноября 1921). Являлись орудием физической расправы с противниками нацистского режима и прежде всего коммунистами. Первыми отрядами СА командовал капитан Пфеффер фон Заломон. С января 1931 СА возглавил капитан Эрнст Рём, который строил их по образцу германской армии. Под его руководством были созданы Генеральный штаб СА, штаб-квартиры в различных регионах и военное училище в Мюнхене для подготовки командных кадров. Штурмовики имели собственную униформу коричневого цвета, за что и получили прозвище "коричневорубашечников". В 1931 СА насчитывали около 100 тыс. человек, в 1932 - 400 тыс., а к началу 1934 - около 3 млн. членов. После прихода Гитлера к власти штурмовые отряды СА были превращены во вспомогательную полицию, несли охрану в концентрационных лагерях, осуществляли некоторые виды военной и полувоенной подготовки. Опасаясь роста влияния лидеров СА, становившихся серьезным препятствием на пути к установлению единоличной диктатуры, Гитлер предпринял 30 июня 1934 "кровавую чистку" верхушки штурмовиков. Во время этих событий было уничтожено около 1000 человек (в материалах Нюрнбергского процесса приводится цифра 1076), в том числе, около 200 человек руководящего состава СА. После событий 30 июня из штурмовых отрядов организационно выделились отряды СС, ранее находившиеся в подчинении командования СА. К 1938 численность СА сократилась до 1,2 млн. человек, а их влияние заметно упало. Ссылка на источник: http://www.hrono.ru/organ/ukaz_s/sturmabteilung.php |

|

||||

|

https://chrontime.com/sobytiya-rapallskiiy-dogovor

16 апреля 1922 Италия, Рапалло Рапалльский договор был заключен между советской Россией и Германией в предместье Генуи Рапалло во время Генуэзской международной конференции в 1922 году. Советская Россия на тот момент находилась полной экономической и политической блокаде. Ненамного лучше дела обстояли и у Германии. Версальские многочисленные обязательства закрывали для Германии возможности полноценного экономического и военного развития. Переговоры канцлера Германии Вирта и советского наркома иностранных дел Чичерина проходили тайно ночью. Многочисленные соглашения, подписанные на ней, имели для обоих государств колоссальное значение. Прежде всего был заключен торговый договор, пробивший брешь в стене полной экономической изоляции РСФСР. Между двумя странами была также тайная договоренность о военном сотрудничестве. В результате этого советское государство предоставляло Германии свою территорию для испытания военной техники и обучения личного состава Рейхсвера. Россия же получила доступ к последним военным техническим достижениям Германии.

|

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BE%D1%80_(1922)

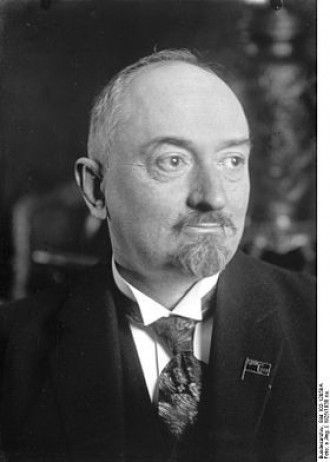

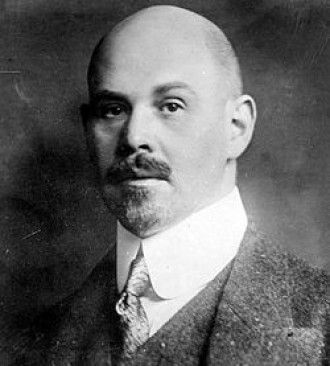

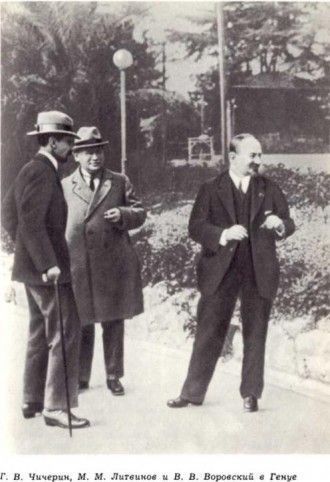

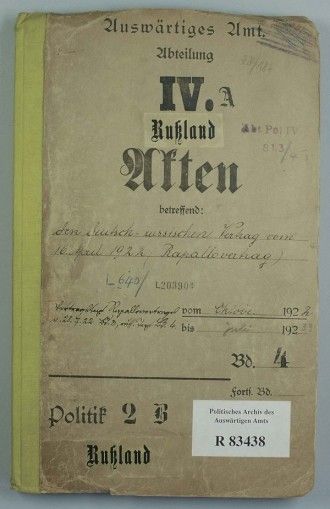

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Рапалльский договор  Представители советской и немецкой сторон в Рапалло: Карл Йозеф Вирт, Леонид Красин, Георгий Чичерин и Адольф Иоффе Дата подписания 16 апреля 1922 года Место подписания  Италия Рапалло, Италия Италия Рапалло, ИталияПодписали Георгий Васильевич Чичерин, Вальтер Ратенау Стороны Советская Россия РСФСР  Германия Веймарская республика  Рапалльский договор, германо-советский договор[1] — договор между РСФСР и Веймарской республикой об установлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов[2][3], заключённый в городе Рапалло (Королевство Италия) 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции. Обе договаривающиеся стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на военнопленных, ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений; помимо этого Веймарская Германия признала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов Советским правительством[2]. К особенностям Рапалльского договора относят то, что его поводом и основой послужило общее для двух государств неприятие Версальского договора. На Западе Рапалльский договор иногда неофициально называют «договором в пижамах» из-за известного ночного «пижамного совещания» немецкой стороны о принятии советских условий[источник не указан 2314 дней]. Рапалльский договор означал прекращение международной дипломатической изоляции Советской России. В то же время для Веймарской республики это был первый равноправный договор после Версаля[4][5]. Содержание 1 Предыстория и значение 2 Основные положения и подписание 3 Военное сотрудничество 3.1 Промышленное сотрудничество 3.2 Переговоры в Берлине 4 Игра на европейских противоречиях 5 Примечания 6 Литература 7 Ссылки Предыстория и значение Подписание Рапалльского договора было неизбежно, потому что западные союзники, победители в Первой мировой войне, предопределили это событие, «подвергнув остракизму две крупнейшие европейские державы посредством создания пояса малых, враждебных друг другу государств, а также посредством расчленения как Германии, так и Советского Союза»[6]. Переговоры об урегулировании имевшихся спорных вопросов начались ещё до Генуи, в том числе в Берлине в январе—феврале 1922 года и в ходе встречи Георгия Чичерина с канцлером Карлом Виртом и министром иностранных дел Вальтером Ратенау во время остановки советской делегации в Берлине на пути в Геную. Рапалльский договор означал окончание международной дипломатической изоляции РСФСР. Для Советской России это был первый полномасштабный договор и признание де-юре как государства, а для Веймарской Германии — первый равноправный договор после Версаля[5][4]. Благодаря соглашению Красная армия получала возможность использовать технические достижения германской военной промышленности и изучать современные организационные методы германского генштаба. Рейхсвер получил возможность негласно на территории СССР готовить группы лётчиков, танкистов и специалистов по химическому оружию, а также обучать своих офицеров обращению с новым оружием, изготовление и владение которым было запрещено Германии. Основные положения и подписание Договор предусматривал немедленное восстановление в полном объёме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Стороны взаимно отказывались от претензий на возмещение военных расходов и невоенных убытков и договаривались о порядке урегулирования разногласий между собой. Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности в РСФСР и отказывалась от претензий, вытекающих «из мероприятий РСФСР или её органов по отношению к германским гражданам или к их частным правам при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств». Размер национализированного в Советской России германского акционерного капитала был оценен в служебной записке Чичерина, от 2 марта 1922 года, в 378 миллионов рублей[7]. Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых и экономических отношений, обязывались содействовать развитию их торгово-экономических связей. Германское правительство заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам помощь в деле развития деловых связей с советскими организациями. Текст договора не содержит секретных военных соглашений, но в статье 5 говорится, что немецкое правительство объявляет о своей готовности поддерживать деятельность частных компаний в Советском Союзе. Такая практика позволила избежать компрометации немецкого правительства, хотя расходы покрывались напрямую военным министерством. Со стороны России (РСФСР) подписан Георгием Чичериным. Со стороны Германии (Веймарская республика) — Вальтером Ратенау. Договор был заключён без указания срока. Постановления договора вступали в силу немедленно. Лишь пункт «б» ст. 1 об урегулировании публичных и частноправовых отношений и ст. 4 о наибольшем благоприятствовании вступали в силу с момента ратификации.[8] 16 мая 1922 года постановлением ВЦИК Рапалльский договор был ратифицирован. 29 мая 1922 года правительство Германии поставило договор на обсуждение в рейхстаге, и 4 июля 1922 года он был ратифицирован. Обмен ратификационными грамотами был произведён в Берлине 31 января 1923 года. По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 года в Берлине, Рапалльский договор был распространён на другие советские республики: Украинскую Социалистическую Советскую Республику, Социалистическую Советскую Республику Белоруссию, Социалистическую Советскую Республику Грузию, Азербайджанскую Социалистическую Советскую Республику, Социалистическую Советскую Республику Армению, Дальневосточную республику. Договор подписали их полномочные представители: Владимир Аусем (за УССР), Николай Крестинский (за остальные республики), — и директор МИД Германии барон Аго фон Мальцан. Позднее, Советская Россия и Германия развили политику Рапалло в Берлинском договоре от 24 апреля 1926 года. Военное сотрудничество Контакты между Красной армией и вооружёнными силами Германии (рейхсвером) были налажены уже зимой 1920—1921 годов и оставались в тайне до 1926 года. Промышленное сотрудничество Первые соглашения по военному сотрудничеству были заключены в конце ноября 1922 года между фирмой «Юнкерс» и советским правительством: они предусматривали производство металлических самолётов и моторов, а также устройство транзитного сообщения Швеция — Персия и организацию аэрофотосъёмки (всего при участии немцев из деталей, произведенных в Германии, к концу 1925 года на заводе в Филях было построено менее 100 самолётов-разведчиков «Ю-20» и модернизированных «Ю-21»). Впрочем, получив от германского правительства ссуду, своих обязательств «Юнкерс» не выполнил: технические условия производства не были выдержаны, моторостроение вообще не было начато. Летом 1926 года предприятие обанкротилось[9]. 14 мая 1923 года в Москве состоялось подписание договора о строительстве химического завода по производству иприта (акционерное общество «Берсоль»). Германскую сторону представляла фирма «Штольценберг», которая своих обязательств не выполнила. Начальник разведывательного управления РККА Ян Берзин отчитывался Наркому обороны Союза ССР Клименту Ворошилову: «Договор совместной постройки ипритного завода пришлось в 1927 году расторгнуть потому, что фирма „Штольценберг“, которой рейхсвер со своей стороны перепоручил техническое исполнение взятых по договору обязательств (поставка оборудования и организация производства), получив от рейхсвера около 20 миллионов марок, фактически надула и рейхсвер, и нас. Доставленное „Штольценбергом“ оборудование не соответствовало условиям договора, и методы изготовления иприта нашими специалистами, а впоследствии и немецкими, были признаны устаревшими и негодными»[9]. После подписания в июле 1923 года договора о реконструкции военных заводов и поставках артиллерийских снарядов рейхсверу фирма «Крупп» должна была помочь советской стороне наладить производство гранат и снарядов. Тем не менее и этот проект реализован не был: в декабре 1926 года разразился политический скандал в связи с публикацией в газетах Германии и Англии сведений о немецких заказах в СССР военного назначения. Сделки были приостановлены[9]. Переговоры в Берлине Поскольку советско-германское военно-промышленное сотрудничество не увенчалось успехом, 1 февраля 1926 года полпред РСФСР Крестинский после встречи с генералами Сектом и Хассе рапортовал: «⟨…⟩ подводя деловые итоги совместной трёхлетней работы, вынуждены признать, что работа эта почти ничего не дала». Генералы, с которыми беседовал полпред, объясняли это тяжёлым экономическим положением Германии. В марте 1926 года в Берлин приехала большая советская военная делегация во главе с заместителем председателя РВС СССР Уншлихтом, которая с самого начала переговоров признала: «Никаких обязательств финансового характера немецкая сторона взять на себя не может и готова лишь оказать содействие в привлечении частного германского капитала». В протоколе было зафиксировано[9]: предложение советской стороны об организации производства в СССР пулемётов «Дрейзе» германской стороной отклонено; предложение германской стороны об организации танковой школы в Казани принято советской стороной; предложение советской стороны об организации в СССР моторостроения и танкового производства на совместных началах германской стороной отклонено; предложение советской стороны об организации на совместных началах производства тяжёлой артиллерии германской стороной отклонено; в заказах на снаряды германская сторона отказала; германская сторона отказалась участвовать в совместном производстве подлодок, сторожевых судов, быстроходных катеров на судостроительном заводе в Николаеве; германское предложение о расширении авиационной школы в Липецке (создана весной 1925 года) советской стороной принимается. В результате договорённостей, достигнутых в ходе визита в Берлин, в 1926 году были заключены договоры о создании двух аэрохимических станций (полигонов) — под Москвой (Подосинки) и в Саратовской области под Вольском (объект «Томка» у ж/д станции Причернавская). Игра на европейских противоречиях «План Дауэса» и Локарнские решения позволили Германии укрепить позиции, а сотрудничество с СССР использовать «в числе прочих политических спекуляций и тем самым смогли поднять свой удельный вес в глазах Антанты до теперешних высот», указывалось в записке советского постпредства в январе 1927 года. В то же время самой Германии ослабевало влияние групп «восточной ориентации» и возрастало влияние западников[9]. В конце 1926 года приверженец контактов с Россией генерал Сект вышел в отставку, а в 1927 году военный министр Гесслер сделал заявление, что в будущем СССР будет рассматриваться как вероятный противник Германии, причём командование военно-морских сил объявило об этом открыто[9]. Командование РККА в феврале 1927 года признало бесперспективность военно-технического сотрудничества и, дабы сохранить контакты с рейхсвером, перенесло акцент на сотрудничество специалистов. Красные командиры принимали участие в манёврах и проходили стажировку в Германии продолжительностью от 4 недель до 4 месяцев[9]. Военные объекты на территории СССР функционировали с весны 1925 года по осень 1933 года. Примечания Вирт, Иосиф // Большая советская энциклопедия : в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М. : Советская энциклопедия, 1926—1947. Рапалльский договор (1922) // Военная энциклопедия / П. С. Грачёв. — М.: Военное издательство, 2002. — Т. 6. — С. 182. — ISBN 5-203-01873-1. Рапалльский договор (1922) // Гражданская война и военная интервенция в СССР: энциклопедия / Гл. ред. С. С. Хромов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. Минц И. И. Глава шестая: Генуя (1922 год) // История дипломатии / Под редакцией В. П. Потёмкина. — Т. 3: Дипломатия в период подготовки Второй мировой войны (1919—1939 годы) Архивная копия от 4 июня 2022 на Wayback Machine / Составили: проф. И. И. Минц, проф. А. М. Панкратова, акад. В. П. Потёмкин, акад. Е. В. Тарле и Н. П. Колчановский. — М.—Л.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1945. — XII, 883 с. — (Библиотека внешней политики). — С. 148—190. — § 2. Генуэзская конференция. — Часть «Рапалльский договор (16 апреля 1922 года) Архивная копия от 22 сентября 2020 на Wayback Machine». Индукаева Н. С. История международных отношений (1918—1945 годы): учебное пособие Архивная копия от 13 октября 2014 на Wayback Machine. — Томск: ТГУ, 2003. — 113 с. Павлов Н. В. Внешняя политика Веймарской республики (1919—1932) Архивная копия от 5 апреля 2023 на Wayback Machine // MGIMO.ru: электронный ресурс. − 2011. — Октябрь. Швецов А. А. Луис Фишер и советско-американские отношения первой половины XX века: диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — СПб., 2015. — С. 32—33. Горлов С. А. [militera.lib.ru/research/gorlov1/01.html Совершенно секретно]: Альянс Москва — Берлин (1920—1933 годы). — М.: Олма-Пресс, 2001. — 352 с. — (Военно-политические отношения СССР — Германия). Жигалов Б. С. Германия и СССР: Экономические и политические отношения (март 1918 — июнь 1941 годов): конспект лекций по спецкурсу для студентов, обучающихся по магистерской программе «Американские и германские исследования» / Ред. В. П. Румянцев. — Томск: Томский государственный университет, 2013. — С. 61—65. — 139 с. — 100 экз. — ISBN 9785946214018. Архивировано 11 августа 2021 года. Литература Карл Бернгардович Радек. Стиннес. — 1932. Владимир Владимирович Маяковский. Очерки 1922—1923 годов. — 1924. Юрий Яковлевич Соловьёв. Воспоминания дипломата: 1893—1922. — 1932. Ссылки Соглашение о распространении Договора. Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine Текст договора (в сокращении). Текст и факсимиле договора. О сотрудничестве с Германией // Хронос (сайт). Липецкая секретная авиашкола: Немецкий след в истории отечественной авиации / Д. А. Соболев, Д. Б. Хазанов. Последний раз редактировалось Википедия; 17.05.2024 в 19:52. |

|

||||

|

https://www.prlib.ru/history/619171

16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия) между РСФСР и Веймарской республикой был подписан договор, который означал политическое признание Германией Советской России, установление с ней дипломатических отношений и широкого экономического сотрудничества. В 1921 г. страны Антанты предложили Советскому правительству принять участие в международной конференции для урегулирования спорных вопросов, связанных с экономическими претензиями Запада к России. В случае их принятия европейские страны обещали официально признать Советскую Россию. В открывшейся в апреле 1922 г. Генуэзской конференции участвовало 29 государств — Россия, Англия, Франция, Германия и др. В ходе конференции советскому правительству удалось заключить Рапалльский договор 1922 г. с Германией. Со стороны России (РСФСР) договор был подписан Георгием Чичериным, со стороны Германии (Веймарская республика) — Вальтером Ратенау. Рапалльский договор предусматривал немедленное восстановление в полном объёме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Стороны взаимно отказывались от претензий на возмещение военных расходов и невоенных убытков и договаривались о порядке урегулирования разногласий между собой. Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности в РСФСР и отказывалась от претензий, вытекающих «из мероприятий РСФСР или её органов по отношению к германским гражданам или к их частным правам при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств». Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых и экономических отношений, обязывались содействовать развитию торгово-экономических связей. Германское правительство заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам помощь в деле развития деловых связей с советскими организациями. Договор был заключён без указания срока. По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 г. в Берлине, он был распространён на другие советские республики. Рапалльский договор означал окончание международной дипломатической изоляции РСФСР. Для России это был первый полномасштабный договор и признание де-юре как государства, а для Германии первый равноправный договор после Версальского мира. Незыблемость положений Рапалльского договора 1922 г. была подтверждена Берлинским договором 1926 г. Лит.: Горлов С. А Совершенно секретно: Альянс Москва – Берлин, 1920-1933 гг. (Военно-политические отношения СССР — Германия). М., 2001; То же [Электронный ресурс]. URL:http://militera.lib.ru/research/gorlov1/index.html; Индукаева Н. С. История международных отношений 1918-1945 гг. Томск, 2003; Павлов Н. В. Внешняя политика Веймарской республики (1919–1932). [Электронный ресурс] // MGIMO.ru. 2011. Октябрь. URL: http://www.mgimo.ru/files/210929/Weimar.pdf; Рапалльский договор между РСФСР и Германией. 16 апреля 1922 г. // Известия. № 102 (154!). 10 мая 1922 г. |

|

||||

|

http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220416rappal.php

МЕЖДУ РСФСР И ГЕРМАНИЕЙ 16 апреля 1922 г. Заключен во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). Означал прорыв в международной дипломатической изоляции Советской России. Со стороны РСФСР подписан Г. В. Чичериным. Договор предусматривал немедленное восстановление в полном объеме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Стороны взаимно отказывались от претензий на возмещение военных расходов и невоенных убытков и договаривались о порядке урегулирования разногласий между собой. Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности в РСФСР и отказывалась от претензий, вытекающих "из мероприятий РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам или к их частным правам при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств". Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых и экономических отношений, обязывались содействовать развитию их торгово-экономических связей. Германсоке правителсьвто заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам помощь в деле развития деловых связей с советскими организациями. Договор был заключен без указания срока. По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 года в Берлине, он был распространен на другие советские республики. (Публикуется с сокращениями) Германское правительство, представленное рейхсминистром, доктором Вальтером Ратенау, и правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, представленное Hародным Комиссаром Чичериным, согласились относительно нижеследующих постановлений: Статья 1. Оба правительства согласны, что разногласия между Германией и Российской Советской Республикой по вопросам, возникшим за время состояния этих государств в войне, регулируются на следующих основаниях: а) Германское государство и РСФСР взаимно отказываются от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков, иначе говоря тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в районах военных действий, вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории противной стороны реквизиции. Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны посредством так называемых исключительных военных законов и насильственных мероприятий государственных органов другой стороны. б) Публичные и частно-правовые отношения, пострадавшие вследствие состояния войны, включая сюда и вопрос о судьбе попавших во власть другой стороны коммерческих судов, будут урегулированы на основах взаимности. в) Германия и Россия взаимно отказываются от возмещения их расходов на военнопленных. Равным образом Германское правительство отказывается от возмещения расходов, произведенных на интернированные в Германии части Красной Армии. Со своей стороны Российское правительство отказывается от возмещения ему сумм, вырученных Германией от продажи военного имущества, ввезенного в Германию этими интернированными частями. Статья 2. Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта применения до настоящего времени законов и мероприятий РСФСР к германским гражданам и их частным правам, равно как и к правам Германии и германских государств в отношении России, а та"же от претензий, вытекающих вообще из мероприятий РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам или к их частным правам при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств. Статья 3. Дипломатические и консульские отношения между Германией и РСФСР немедленно возобновляются. Допущение консулов той и другой стороны будет урегулировано специальным соглашением. Статья 4. Оба правительства далее согласны в том, что для общего правового положения граждан одной стороны на территории другой и для общего урегулирования взаимных торговых и хозяйственных отношений, должен действовать принцип наибольшего благоприятствования. Принцип наибольшего благоприятствования не распространяется на преимущества и льготы, которые РСФСР предоставляет другой Советской Республике или государству, которое раньше было составной частью бывшего Российского государства. Статья 5. Оба правительства будут в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран. В случае принципиального урегулирования этого вопроса на международном базисе, они вступят между собою в предварительный обмен мнений. Германское правительство объявляет о своей готовности оказать возможную поддержку сообщенным ей в последнее время проектируемым частными фирмами соглашениям и облегчить проведение их в жизнь. Статья 6. (...) в) ст. 1-й, ст. 4-я настоящего договора вступают в силу с момента ратификации; остальные постановления настоящего договора вступают в силу немедленно. Учинено в 2-х подлинных экземплярах в Рапалло 16 апреля 1922 г. Чичерин Ратенау "Известия" # 102 (154!) от 10 мая 1922 г |

|

||||

|

https://www.doc20vek.ru/node/3434

Раппальский договор 1922 года - между Германией и РСФСР; подписан 16. IV, во время Генуэзской конференции (...), от имени РСФСР народным комиссаром иностранных дел Г. В. Чичериным, от имени Германии - министром иностранных дел Ратенау. Ещё до подписания советско-германского соглашения 1921 года (...) между Германией и РСФСР начались переговоры об установлении нормальных дипломатических и экономических отношений. По дороге в Геную советская делегация остановилась в Берлине, где в начале апреля 1922 года, после длительных переговоров, затягивавшихся Германией, был выработан проект договора. Однако правительство Вирта - Ратенау не решалось подписать договор с РСФСР. В это время Ратенау ещё продолжал защищать выдвинутый им проект организации международного англо-германо-американского картеля для эксплуатации богатств России. Германское правительство было убеждено в том, что Советская Россия капитулирует в Генуе перед объединёнными силами капиталистических государств, и опасалось, что в результате преждевременного подписания договора Германия потеряет право на участие в дележе "русского пирога". После открытия Генуэзской конференции и в особенности после начавшихся между Ллойд-Джорджем и советской делегацией переговоров на вилле "Альбертис" Вирт и Ратенау стали опасаться возможности соглашения между Советской Россией и союзниками. По их инициативе переговоры, прерванные в Берлине, возобновились в Генуе. Причины, побудившие Германию немедленно заключить договор в Раппало, можно свести к следующим: а) стремление укрепить внешнеполитические позиции вообще и ликвидировать свою международную изоляцию соглашением с Советской Россией; б) стремление ликвидировать ст. 116 Версальского договора (право России на репарации с Германии) и не допустить какого бы то ни было соглашения между Советской Россией и западными державами на её основе; в) беспочвенность расчётов на капитуляцию Советской России перед объединёнными силами капиталистических держав в Генуе; г) желание монополизировать русский рынок, в котором весьма остро нуждалась германская экономика, и добиться ликвидации монополии внешней торговли, установленной в РСФСР. Для Советской же республики подписание этого договора означало прорыв враждебного ей единого фронта капиталистических государств. Раппальский договор состоял из 6 статей. Ст. 3 предусматривала немедленное возобновление дипломатических и консульских отношений между обеими странами. Все разногласия между РСФСР и Германией должны были регулироваться на следующих основаниях: а) взаимный отказ от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков; б) решение вопроса о судьбе коммерческих судов на основах взаимности; в) взаимный отказ от возмещения расходов на военнопленных и интернированных (ст. 1). Согласно ст. 2 Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности, осуществлённую в РСФСР на основе декретов СНК. Германия отказалась от претензий частных германских граждан, а также от собственности и прав Германии и германских государств в РСФСР, однако "...при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств". Ст. 4 устанавливала, что регулирование торговых и хозяйственных отношений между двумя странами будет производиться на основе принципа наибольшего благоприятствования. При этом оговаривалось, что этот принцип не распространяется на льготы и преимущества, которые РСФСР предоставляет другой Советской республике или государству, которое раньше было составной частью Российской империи. Раппальский договор был заключён без указания срока действия. 5. XI 1922 года путём особого соглашения действие договора было распространено на другие советские республики. Германское правительство поставило договор на обсуждение в рейхстаге только 29. V 1922 года, т. е. через 12 дней после того, как он был ратифицирован правительством РСФСР. Против ратификации договора особенно активно выступали социал-демократы. Тем не менее Раппальский договор был ратифицирован и Германией. Раппальский договор знаменовал собой серьёзный успех советской дипломатии, ибо он устанавливал нормальные дипломатические отношения с крупным государством Европы. Кроме того, Раппальский договор аннулировал германские претензии, связанные с национализацией имущества иностранцев в РСФСР, и тем самым значительно затруднил возможность предъявления подобных требований и со стороны Антанты. Подписание Раппальского договора вызвало смятение в кругах Генуэзской конференции. Французская делегация во главе с Барту настаивала на аннулировании этого договора. Ллойд-Джордж занял в этом вопросе двойственную позицию : внешне он разделял негодование Барту, но в действительности он был прекрасно осведомлён о ходе переговоров между РСФСР и Германией и расценивал Раппальский договор как шаг, направленный против французской гегемонии в Европе. Он также считал целесообразным направить германский экспорт в Россию, чтобы этот экспорт мог служить источником для выплаты германских репараций. Дипломатический словарь. Гл. ред. А. Я. Вышинский и С. А. Лозовский. М., 1948. Tags: Договор Персоналии: Чичерин Г.В.Ратенау Страна и регион: РоссияГермания Дата: 16 апреля, 1922 г. |

|

||||

|

https://histrf.ru/read/articles/kak-...ogho-doghovora

16.04.2019 16 апреля 1922 года подписан советско-германский договор, положивший начало международному признанию РСФСР Советская Россия, а затем СССР в предвоенные годы поддерживали с Германией тесное сотрудничество. Это могло бы показаться удивительным, если не помнить о том, что к началу 1920-х годов именно РСФСР и демократическая Веймарская республика, возникшая на месте кайзеровского Второго рейха, оказались в самом тяжелом политическом и экономическом положении. Фактически оба государства находились в статусе изгоев — и быстро поняли, что могут изменить ситуацию только совместными усилиями. Формальное начало этому процессу положило заключение 16 апреля 1922 года Рапалльского договора между двумя странами. Причем для Советской России это было не просто международное соглашение: это был прорыв международной политической изоляции и, кроме того, большой успех советской дипломатии. Ведь заключить договор и сохранить его в неизменном виде удалось только после очень жестких ответов советского наркома Георгия Чичерина на демарши западноевропейских государств. Безальтернативный партнер В Советской России еще гремели последние залпы Гражданской войны, когда по инициативе западноевропейских держав, прежде всего Франции и Великобритании, в Генуе была созвана международная конференция. В ней участвовали представители 29 европейских государств, а официально главным вопросом, которому была посвящена эта представительная встреча, было «экономическое восстановление Центральной и Восточной Европы». Однако страны, игравшие главную роль в созыве и работе Генуэзской конференции, практически не скрывали: их главный интерес состоит в поиске возможностей наладить отношения с РСФСР и через нее с другими советскими республиками. К тому моменту стало совершенно очевидно, что никакие другие «правительства в изгнании» и им подобные органы даже при очень большом желании не могут быть реальными представителями страны, возникающей на обломках Российской империи. Глава советской делегации Георгий Чичерин выходит из отеля «Гранд Отель де Генуя», где жили советские дипломаты, апрель 1922 года Решить эту задачу без прямых встреч с официальными высокими представителями Советской России было невозможно, и впервые с момента Октябрьской революции в Москву поступило приглашение на международную конференцию. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы говорить о формальном признании РСФСР европейскими державами. Но у советского руководства были более глобальные планы: ему требовалось событие, которое означало бы признание и де-факто, и де-юре. Кандидатов на заключение первого в советской истории международного договора было немного. Бывшие союзники по Антанте не подходили ни по каким критериям: собственно, им присутствие советской делегации на конференции требовалось в первую очередь для того, чтобы добиться возмещения экономических издержек, связанных со сменой строя в России. Ни на какие серьезные политические шаги ни Франция, ни Великобритания, ни тем более их сателлиты из числа новообразованных стран Восточной Европы не были готовы ни при каких условиях. Оставался только один вариант: искать союзника среди тех, кто так же, как и Россия, был приглашен на конференцию фактически в роли «мальчика для битья». Тем самым выбор сужался до единственного кандидата — Германии. Самой Веймарской республике подобное соглашение было необходимо, пожалуй, ничуть не меньше, чем РСФСР. Генуэзская конференция должна была стать для нее временем окончательной расплаты по счетам, которые предъявили ей бывшие противники по Первой мировой войне. Причем существенная часть этих требований приходилась как раз на Россию: остальные страны Антанты и их сателлиты определили полагающиеся им репарации на основе заключенного в 1919 году Версальского мирного договора. Неурегулированными оставались только вопросы и размеры репараций России, которые, по предварительным подсчетам, достигали 16 млрд царских рублей — существенная для Германии того времени сумма. И серьезно уменьшить ее не получилось бы, даже при выдвинутых организаторами Генуэзской конференции финансовыми требованиями к Советской России. Ей предлагалось признать и выплатить долги царской России, а также выплатить компенсации за национализацию иностранных предприятий и активов, проведенную после Октябрьской революции. Из этих сумм на долю Германии приходилось не слишком много — по оценкам советского правительства, не больше 378 млн рублей, почти вдвое меньше, чем приходилось на долю той же Франции. Министр иностранных дел Веймарской республики Вальтер Ратенау, 1922 год Платить не будем! Все эти резоны стали очевидными еще в начале 1922 года, когда началась работа по подготовке Генуэзской конференции. И тогда же начались сепаратные переговоры Советской России с Веймарской республикой, которые сразу оценили, какой уникальный шанс дается этим двум государствам, остающимся изгоями в европейской политике. Первые встречи состоялись еще в январе 1922 года и продолжились в феврале. А уже в начале апреля в Берлине, где советская делегация во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным (формально председателем делегации был глава Совнаркома Владимир Ленин, но он по ряду соображений, в том числе в связи с плохим состоянием здоровья, на конференцию не поехал) остановилась по пути в Геную, были достигнуты основные договоренности. Окончательно утвердить их надлежало во время подписания советско-германского договора, которое было запланировано в ходе Генуэзской конференции. Обе стороны осознанно шли на такой резкий политический демарш: подобный документ становился вызовом странам, которые считали себя вправе определять всю европейскую политику того времени, и со всей очевидностью демонстрировал им, что с подобным положением готовы мириться далеко не все. Важнейшим положением будущего договора стал взаимный отказ «от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков, иначе говоря тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в районах военных действий, вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории противной стороны реквизиции. Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны посредством так называемых исключительных военных законов и насильственных мероприятий государственных органов другой стороны». На фоне запланированного в Генуе обсуждения выплат германских репараций и царских долгов это выглядело вызывающе — но зато существенно облегчало положение и Германии, и Советской России. Ведь долг Российской империи, о котором вели речь бывшие союзники России по Антанте, составлял 9 млрд царских рублей, и еще в 1,3 млрд оценивались национализированные после Октябрьской революции иностранные предприятия и а Меню совместного ужина в ресторане «Гранд Отель де Генуя», где жили советские дипломаты, с подписями членов советской и немецкой делегации, 27 апреля 1922 года Кроме того, обе стороны отказались от возмещения расходов на военнопленных, а РСФСР — еще и от компенсации средств, которые германские власти получили за счет продажи вооружения частей Красной Армии, интернированных на немецкой территории. Речь шла о советских подразделениях, которые после провала наступления Красной Армии на Варшаву перешли польско-германскую границу и согласились быть интернированными в Германии (это был разумный шаг, который гарантировал красноармейцам безопасность, в отличие от сдачи в плен полякам). Кстати, от компенсации расходов на содержание интернированных отказывалась уже Германия — в качестве встречной уступки. Наконец, были еще два очень важных пункта будущего договора, которые тоже выглядели вызовом инициаторам Генуэзской конференции. Во-первых, Германия отказывалась от претензий на компенсацию за национализированные предприятия и активы, а во-вторых, обе страны договаривались немедленно восстановить дипломатические и консульские отношения. Русские уперлись Известие о том, что в курортном городке Рапалло на шестой день конференции два государства-изгоя — Россия и Германия — подписали договор, который фактически ставил крест на всех планах организаторов Генуэзской конференции, произвел ошеломляющий эффект. Ведь проект резолюции, которая предусматривала согласие Советской России с выплатой всех навешанных на нее долгов, от царских до компенсаций за национализированное, был подготовлен еще в конце марта, и мало кто сомневался, что под давлением ведущих держав советская делегация согласится на эти условия в обмен на кредиты. Но делегация охотно обсудила такую возможность, после чего отправилась в Рапалло подписывать советско-германский договор! Советские военные летчики осматривают германский самолет «Альбатрос» в советско-германской авиационной школе в Липецке О степени давления, которое испытывала германская делегация во главе с министром иностранных дел Веймарской республики Вальтером Ратенау, говорит такой факт. На следующий день после подписания договора, 17 апреля, он на личной встрече с советским наркомом Георгием Чичериным пошел на унизительный для дипломата шаг: попросил отменить договор. Но поскольку решение было принято заранее и на более высоком уровне, глава НКИД заявил, что денонсировать документ не будет. Впрочем, Ратенау не слишком на том и настаивал: ему важнее было продемонстрировать, что он сделал все от него зависящее, но «эти русские уперлись». А для советской делегации это был лишний повод доказать, что РСФСР и ее правительство пора уже воспринимать всерьез, а не считать их готовыми послушно играть отведенные другими странами роли. Американский посол в Италии Ричард Чайлд, который представлял свою страну на Генуэзской конференции (США отказались от участия, ограничившись ролью наблюдателя), так оценил подписание договора: «Это потрясет весь мир, это будет настоящим ударом для данной конференции». И был совершенно прав: шум поднялся невероятный. Один из руководителей французской делегации, бывший глава МИД Франции Луи Барту открыто потребовал расторжения советско-германского договора под угрозой отказа от переговоров с обеими сторонами. С резкими коммюнике выступили делегации Италии и Великобритании, но тем и ограничились: они были гораздо больше заинтересованы в поиске путей к налаживанию отношений с Советской Россией. А Рапалльский договор, как тут же окрестили советско-германское соглашение, открывал им эту дорогу, при этом позволяя сохранить хорошую мину: ведь инициаторами признания РСФСР на международной арене оказывались не они. Тем паче, что Германия тоже не стала молча терпеть выпады: ее делегация в ответе на ноту союзников заявила, что правомочна с кем угодно заключать договор, если он не затрагивает отношений третьих сторон — а именно так и обстояло дело. Конечно, ни о какой эффективной работе Генуэзской конференции после заключения Рапалльского договора не могло быть и речи. Заранее подготовленная резолюция оказалась бесполезной: советская делегация готова была обсуждать компенсации, но на своих условиях. То есть в обмен на официальное признание Советской России, выдачу ей кредитов и выплату компенсации за ущерб, нанесенный иностранной интервенцией — по советским подсчетам, 39 млрд золотых рублей, то есть втрое больше, чем все долги, выплаты которых требовали страны Антанты! А пример советско-германского договора и вовсе показывал, что ведя переговоры поодиночке, европейские державы, возможно, сумеют добиться лучших результатов, да еще и сохранить лицо. Георгий Чичерин, народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР В советско-германских отношениях Рапалльский договор сыграл колоссальную роль. Обе страны получили партнера в лице друг друга, что укрепляло их позиции на будущих переговорах с другими государствами. К тому же Москва и Берлин по сути заключили еще и договор о режиме наибольшего экономического благоприятствования: как говорилось в документе, «оба правительства будут в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран». Обложка: Члены советской и германской делегаций на переговорах в Генуе, апрель 1922 года. Второй слева — рейхсканцлер Йозеф Вирт, в центре — посол РСФСР в Великобритании Леонид Красин, справа — нарком иностранных дел Георгий Чичерин и посол РСФСР в Германии Адольф Йоффе. Источник иллюстраций: https://pinterest.com |

|

| Метки |

| вмв |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|