|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir...2011-09-16.htm

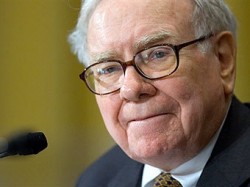

Западные богачи просят государство взять с них деньги 16.09.2011  Уоррен Баффет (на фото), образец «американского успеха», призвал власти обложить самого себя более высокими налогами. Заявление, сделанное миллиардером и гуру финансового мира, в Соединенных Штатах, где низкие налоги являются чем-то вроде национальной идеи, беспрецедентное. Как известно, восстание американцев против британской короны началось с нежелания платить налоги, введенные англичанами, чтобы компенсировать огромные средства, затраченные Лондоном на защиту этих колоний от Франции. После того, как сами же колонисты во главе с Вашингтоном первыми на французов напали. С тех пор каждое американское правительство стремилось держать подоходный налог на минимально возможном уровне. И хотя по ходу истории определенный рост налогового бремени все же произошел, всевозможные льготы для налогоплательщиков вводятся в США при каждом удобном случае. В последний раз понижение налогов было проведено при Джордже Буше-младшем. Средние классы выиграли примерно 200 долларов в год, а вот богатые люди сэкономили миллионы. И вот на таком фоне вдруг появляется заявление У. Баффета, который жалуется, что платит государству слишком мало... Вслед за американским финансистом с аналогичной инициативой выступили пятеро ведущих французских предпринимателей: надо повысить подоходный налог на богатых, нетерпима ситуация, когда низы и средние слои общества несут на себе все тяготы кризиса, а доходы верхних 10 процентов не только не снижаются, а наоборот, растут. Не надо, впрочем, думать, что приступ альтруизма среди богатых на Западе оказался всеобщим. Откликнувшись на инициативу французов, британская «Файнэншл таймс» организовала на своих страницах дискуссию, которая дала куда менее однозначные результаты. Некоторые авторы поддерживали идеи французских бизнесменов, но многие, напротив, высказывали возмущение и пугали читателя всевозможными бедствиями и катастрофами, которые обрушатся на его голову населения, если богатых заставят платить более высокие налоги. Более того, позже 20 британских экономистов опубликовали в той же газете письмо с призывом резко сократить налоги на обладателей крупных состояний. Сейчас миллионеры и миллиардеры вынуждены отдавать казне 50 процентов своих доходов. Правда, речь идет лишь о тех средствах, которые они перечисляют себе в виде дивидендов и собираются потратить на личные нужды. Экономический смысл высокой ставки подоходного налога состоит в том, чтобы собственники меньше потребляли и больше средств инвестировали или тратили на благотворительность - и в том и в другом случае сумма, отбираемая государством, резко снижается. Но именно это и не нравится защитникам обиженных миллиардеров: вместо того, чтобы предоставить им право самим решать, что делать с деньгами, власти пытаются заставить их вкладывать средства в развитие экономики. Призывы У. Баффета и его французских единомышленников, хоть и порадовали чиновников, пытающихся во что бы то ни стало залатать дыры, пробитые в бюджетах государств кризисом и многомиллиардными расходами на помощь все тому же бизнесу, но не вызвали дружного одобрения в среде буржуазии. Причем особенно резко возражать стали даже не сами собственники, а экономисты и политики, выступающие от их имени. Последнее, впрочем, естественно. Идеологи и публицисты праволиберального толка за долгие годы выдрессированы как цепные псы бросаться на каждого, кто, как им кажется, угрожает хозяину. Тут все похоже на бытовую ситуацию: если сами хозяева готовы соблюдать подобие приличия, то объяснить эти тонкости сторожевой собаке невозможно. Между тем, спор о налогах продемонстрировал крайнюю противоречивость сложившейся на Западе ситуации. Дело не в том, что У. Баффет и его сторонники — гуманисты и альтруисты, тогда как их оппоненты — черствые эгоисты. Не думаю, что У. Баффет смог бы заработать свои миллиарды, если бы страдал излишним альтруизмом и человеколюбием. В основе его позиции — трезвое понимание экономической и социальной ситуации. Спасая бизнес от кризиса, правительства по всему миру оказались на грани банкротства. И если сейчас власти не поддержать, их способность вливать деньги в систему будет исчерпана. Финансовый капитал требует от государства одновременно двух взаимоисключающих вещей: нужно закачивать в систему как можно больше денег, но в то же время деньги эти должны быть крепкими, обеспеченными, стабильными. Значит, просто печатать бумажки нельзя. Бесконечно брать на кредитном рынке у тех же банкиров тоже нельзя — возникает долговая пирамида, которая грозит рухнуть. В любом случае, деньги обесцениваются. Единственный способ не разрешить, а как-то смягчить это противоречие — поддержать государство, согласившись с более высокими налогами, все равно же эти налоги идут почти исключительно на стимулирование и поддержку бизнеса. Разумный эгоизм и экономический расчет в данном случае подкрепляются и чувством самосохранения. Революции в арабских странах, бунты в Лондоне, массовые протесты в Израиле и забастовки в Италии наглядно демонстрируют, что терпению общественных низов приходит предел. Если не хотят делиться сверху, то начнут отнимать снизу. Грамотные представители правящего класса, знакомые с социальной историей, легко могут догадаться, что рано или поздно кончится именно этим. И разговоры экономистов о том, что капитал может убежать в более «гуманные» по отношению к миллиардерам страны, убедительны только на бумаге. В жизни же может возникнуть ситуация, когда бежать будет некуда. Однако та же дискуссия в «Файнэншл таймс» показала: просвещенная и здравомыслящая часть буржуазии отнюдь не составляет большинство класса и, хуже того, не имеет господствующих позиций в либеральной среде. Преобладает тупой, звериный эгоизм, блокирующий всякую способность думать и планировать что-то на перспективу. Именно в этом подходе суть неолиберализма, именно в этом одна из причин нынешнего кризиса. Древние были правы: когда боги хотят кого-то погубить, они лишают его разума. Предложения У. Баффета и его соратников оказываются непроходимыми. События будут развиваться по совершенно иному, куда более драматическому сценарию. А что российский бизнес, его идеологи и лидеры? Среди них, в отличие от американских, французских или британских коллег, не нашлось ни одного, кто готов был бы - хотя бы на словах - поддержать идею перераспределения доходов. Как раз наоборот, деловая пресса полна сетованиями на то, как плохо у нас живется бизнесу - несмотря на то, что наши налоги существенно ниже западных, а прогрессивного налога у нас нет вовсе. Отечественная буржуазия твердо уверена, что государственных средств, получаемых от нефти и газа, хватит навсегда и на все. А если возникнут социальные проблемы, то их будут решать с помощью полицейских дубинок. Впрочем, пока что и дубинки в России, в отличие от Англии или Италии, не очень востребованы. Зря Игорь Юргенс, идеолог Российского союза промышленников и предпринимателей, жаловался на то, что им — правительству и бизнесу — достался плохой народ. Им не жаловаться на этот народ надо, а молиться на него. Ведь ни один другой народ в Европе ничего подобного не стерпит. А как мы выяснили за последний год, в Африке и Азии — тоже. Зато у нас могут падать самолеты и тонуть корабли, отключаться электричество и вставать жизнеобеспечивающие предприятия, но мы относимся ко всему этому с беспримерным благодушием. Зачем бизнесу делиться средствами с молчаливым народом, который ничего не требует? Дискуссия о том, как распределить между общественными классами бремя кризиса, остается для нас малопонятной западноевропейской экзотикой. Россияне предпочитают терпеть, работать и не задавать лишних вопросов. директор Института глобализации и социальных движений Специально для Столетия Последний раз редактировалось Chugunka; 06.06.2021 в 11:49. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_mo...2011-10-07.htm

В сегодняшних условиях разрешение кризиса возможно лишь через его обострение и углубление 07.10.2011  Нелепые фразы «Нас кризис обойдет стороной» и «Нас это не касается» звучали три года назад не только из уст начальников, но и от простых обывателей. В прошлый раз это было понятно, ведь не все мы помним уроки практической политэкономии, несмотря на то, что капитализм преподает их нам снова и снова. Когда падали биржи в Нью-Йорке в 2008-м, наша публика была уверена, что ее это не касается. Ну, в самом деле, какая связь между «акулами Уолл-стрита», и нами, грешными? Увы, связь самая прямая, ибо на этих биржах обращается мировой финансовый капитал, включая и «наши» деньги, вывезенные всевозможными учреждениями и компаниями, начиная с российского министерства финансов, бывший шеф которого, Алексей Кудрин, много лет успешно «стерилизовал» отечественный бюджет, выводя доходы казны за рубеж. За нью-йоркскими биржами сегодня падают европейские, за ними – российские. Но это еще не конец, потому что затем следует обесценивание денег, падение курсов валют, банкротства банков, массовые увольнения, сокращение внутреннего рынка, остановка производства и обострение бюджетного дефицита государства. В общем, ничего нового, Карл Маркс все это описал уже полтора столетия назад. Отчаянные попытки правящих кругов Евросоюза справиться с греческим долговым кризисом свидетельствуют только об их неспособности понять масштаб происходящего процесса и признать неизбежность радикального изменения курса. Выплатить долги Афины не смогут никогда: после каждой серии «антикризисных мер» задолженность и бюджетный дефицит только увеличиваются. То, что делают с Грецией, нельзя уже назвать программой жесткой экономии — это убийство экономики. Разница такая же, как между лечебным голоданием и заключением в Освенциме. Почему лидеры Евросоюза не могут сменить курс? Ответ прост. Принять такое решение сейчас - значит публично признаться: прежний курс, который, ломая общество через колено, проводили предыдущие полтора десятилетия, вел не к благу, а к катастрофе, все, к чему мы вас призывали, было обманом и ложью. Та же проблема возникает у интеллектуалов и экспертов, обслуживающих неолиберальные режимы. Им придется признать, что они врали, что студентов-экономистов учили под видом теории всякой бесполезной дребедени, что надо снова читать Маркса, Кондратьева, Кейнса и классическую политэкономию, а не учебники современных либеральных гуру. Признать правду невозможно, это означает политическое и моральное самоубийство. Но признать ее все равно придется, потому что невозможно отменить реальность. В конечном счете, люди все и так понимают сами. Запираться бесполезно. Но это понимание дается дорогой ценой. С каждым днем мир все глубже погружается в пучину кризиса. И те, кто утверждает, будто Россия останется в стороне, очень скоро вынуждены будут пожалеть о сказанном. Наши власти уже запланировали и запустили целый комплекс «непопулярных мер», полностью соответствующих логике неолиберализма. От федерального закона №83, сводящего на нет обязательства правительства по социальному сектору до запланированного на лето повышения транспортных тарифов и коммунальных платежей. Однако исполнение приговора отсрочено до окончания выборов. В ближайшие месяцы правительство собирается щедро тратить средства, показывая народу заботу о нем, а на лето распланировало, как эти деньги у нас обратно забрать. Все очень логично продумано и просчитано, с учетом того, что и президенту и депутатам продлили срок пребывания у власти — до следующих выборов вон еще сколько! Однако расчет оказался неверен. Не учли такую малость, как мировой кризис. Хотя, вроде бы, могли бы учесть, ведь он не вчера начался. Между тем, в сложившихся обстоятельствах сценарий грозит реализоваться с точностью до наоборот. Независимо от того, сколько денег будет выделено на «социалку» осенью от душевных щедрот начальства, падение курса рубля, распад внутреннего рынка и рост безработицы не только сведут на нет позитивный эффект этих вложений, но наоборот, превратят их в фактор инфляции, больно бьющей по тем самым низам общества, которые собирались облагодетельствовать. Выборы, конечно, так или иначе, проведут. Но чего будут стоить их результаты в условиях всеобщего недоверия к начальству? А тем временем подойдет лето, и начнется реализация отложенных мер. Несложно догадаться, что они бумерангом ударят по самой власти. Самое обидное, что бумеранг уже в полете, остановить его не удастся. Для значительной части общества, включая даже самих чиновников, стала очевидна неспособность российского государства в его нынешнем виде решать стоящие перед страной проблемы. В течение прошедших лет действовать иными способами, кроме накачивания денег в «проблемные» зоны правительство не могло и не умело. А накачивание денег означало лишь рост коррупции и снижение эффективности. Чем больше денег проходило по этим каналам, тем больше проблем возникало в итоге. Это можно называть «дилеммой водопроводчика»: когда трубы гнилые, усиливать подачу воды бессмысленно. Либо вы накачиваете больше воды, и она будет уходить в никуда, либо вы будете снижать напор, но потеря воды все равно будет продолжаться, а вода не будет проходить в квартиру. Любое решение в рамках этой игры будет негативным. С деньгами происходило то же самое. Государство вело игру в водопроводчика – то повышало напор, то снижало. Но пока не приступят к смене труб, ничего не изменится. А политика смены труб означает действия не финансовыми методами: необходимо изменение институтов, смена кадровой политики, нужен переход к практическим решениям — строительство заводов, дорог, восстановление системы образования. «Низы» общества прекрасно осознают объективно назревшую потребность в национализации сырьевых монополий, в реорганизации государственного сектора и запуске на его основе общенациональных комплексных программ по созданию новой энергетическо-транспортной инфраструктуры, по защите и восстановлению внутреннего рынка и воссозданию на этой основе социального государства. Но это столь же последовательно игнорируется правящими кругами, приверженными рыночным догмам. В этом плане оппозиция не сильно отличалась от власти. Хотя, если взглянуть глубже, проблема не в идеологии, а в господствующих консервативных интересах. Допустить перемены в экономике или политике для правящей в стране финансово-сырьевой олигархии означало бы отменить самое себя. В таких условиях разрешение кризиса возможно лишь через его обострение и углубление. Власть, отчаянно боящаяся кризиса и пытавшаяся сделать вид, будто его нет, на практике лишь способствовала его углублению и обострению. Решение о том, что Владимир Путин будет выдвинут на пост президента в 2012-м, призванное всех успокоить и стать доказательством стабильности, вызвало лишь растерянность и новый всплеск внутриаппаратной борьбы. В первые годы президентства В. Путин имел возможность проводить либеральную экономическую и одновременно достаточно популярную активную социальную политику. Денег в казне было много, их количество постоянно росло, и можно было удовлетворить различные группы интересов. На этом был построен компромисс и ощущение довольства в стране со стороны бизнеса и населения. Однако кризис 2008-го изменил правила игры. Доступные для правительства ресурсы резко сокращались. Даже там, где формально картина выглядела неплохо, за цифрами поступлений в бюджет и ростом золотовалютных запасов страны скрывалось обесценивание денег — не только российского рубля, но и американского доллара. Номинально расходы на социальные нужды быстро растут, но способность власти сделать в этой области что-либо позитивное так же стремительно сокращается, а либеральные экономисты настаивают на том, что именно «перегрузка» бюджета социальными обязательствами является главной проблемой. Исходя из этой идеологии, правительство и приняло меры, которые должны сдержать рост расходов. Параллельно предпринимаются структурные реформы, которые блокировали бы развитие социальной сферы и стимулировали ее переход на «самофинансирование». Сами чиновники, которым предстоит продолжать — в условиях растущего недовольства масс — неолиберальный курс, испытывают по этому поводу сильнейший эмоциональный стресс. Они бы и рады что-то другое сделать, но, увы, никакого иного курса власть предложить и сформулировать не может, несмотря на то, что движение по этому пути очевидно гибельно как для общества, так и для нее самой. Непопулярные меры, старательно, хоть и непоследовательно проводимые правящими кругами, с каждым днем увеличивают число недовольных. Неколебимо стоявший рейтинг первых лиц государства быстро падает. Выборы, конечно, можно правильно организовать и результат обеспечить. Но что с народом-то делать? На горизонте большие неприятности. Несколько дней назад я участвовал в телевизионных дебатах, в ходе которых один из депутатов господствующей партии неожиданно признался, что после массовых волнений 2005-го ему стало стыдно за принятый с его участием федеральный закон №122 о «монетизации льгот». «А за закон номер 83 не стыдно?» спросил я. Оказалось, что нет, не стыдно. Вывод напрашивается один — у функционеров чувство стыда просыпается лишь в том случае, если народ массово выходит на улицу. Что-то мне подсказывает, что к концу следующего года стыдящихся и кающихся среди них окажется чрезвычайно много. Борис Кагарлицкий - директор Института глобализации и социальных движений. Специально для Столетия |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_mo...aspila_683.htm

По результатам прокурорской проверки «Роснано» возбуждено 3 уголовных дела  17.02.2014 Появилась и еще одна новость: по итогам проверки «Сколково» прокуроры также направили в следственные органы материалы для возбуждения 4 уголовных дел. Когда лет семь назад в официальных кругах заговорили об инновациях, публика не сразу поняла, о чем идет речь. Ясно было, что нам обещают придумать что-то новое. Но что именно? Для чего? И зачем? Об этом идеологи инновационной экономики не проронили ни слова. Год за годом, несмотря на выделение огромных сумм денег из бюджета, ясности не наступало. В советское время программы научного развития имели очень четкие и понятные цели – военные или хозяйственные. Этим целям было подчинено комплексное планирование, включавшее в себя формирование стратегии исследований. Чем более консервативным становилось советское общество, тем более инерционной становилась система, тем сильнее делался отрыв фундаментальных разработок от прикладных задач. Но даже в самые застойные времена можно было более или менее внятно ответить на вопросы «зачем» и «почему» - с точки зрения интересов общества - проводится то или иное исследование, на что идут деньги. Грандиозные перемены, произошедшие в нашем Отечестве за последнюю четверть века, среди прочего, отменили не только необходимость увязывать использование бюджетных денег с конкретным результатом, но и освободили чиновников от необходимости думать в подобных категориях. Деньги выделяются не для решения определенной общественной или государственной задачи, а на «проект». Между собой эти «проекты» могут быть никак не связаны, их общественное значение не только не очевидно, но и не обсуждается. В лучшем случае можно судить лишь о качестве проекта. Именно на основе этих принципов были созданы две основных структуры, ведающие инновациями – «Сколково» и «Роснано». Прошли годы. И сегодня мы получаем, наконец, некоторые обоснованные представления о том, для чего, зачем, а главное, в чьих интересах все это было сделано. Ответ, увы, не будет неожиданным. Единственным общественно-значимым результатом деятельности этих организаций оказалась растрата государственных средств в беспрецедентных масштабах. Как сообщил Генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая на «Правительственном часе» в Государственной Думе, итогом деятельности «Сколково» и «Роснано» на данный момент оказываются 7 уголовных дел и многомиллиардные суммы, потерянные этими организациями при крайне сомнительных обстоятельствах. В 2013 году выяснилось, что в одном только «Сколково» были бесконтрольно потрачены 125 миллиардов рублей. Причем нарушения были выявлены практически по всем направлениям. Деньги бесследно исчезали при создании рекламных видеороликов, выделении грантов, строительстве любых объектов. В «Роснано» картина немногим лучше. По результатам прокурорской проверки здесь возбуждено 3 уголовных дела. Причем это лишь дела, открытые за последнее время. Претензии к «Роснано» и «Сколково» возникали у прокуратуры и раньше. Например, в конце 2013 года сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении бывшего гендиректора проектной компании «Роснано» - ООО «Литий-ионные технологии» («Лиотех») Александра Ерохина. А в отношении «Сколково» и его дочерних компаний Генпрокуратура проводила проверку с апреля по август 2013 года после того, как в конце 2012 года были обнародованы материалы Счетной палаты, продемонстрировавшие масштабы коррупции в этом заведении. В конце октября прошлого года в Генпрокуратуре сообщили, что ведомство выявило многочисленные нарушения. Однако затем, странным образом, все претензии к фонду «Сколково» сняли. Сейчас, когда мы читаем про вновь открытые уголовные дела, тоже нет особой уверенности, что они будут доведены до конца. Мы не знаем, кого, в конечном счете, назначат ответственными за тотальное воровство. Точно так же, как не знаем, доведется ли нам увидеть тех, кого назначат крайними, в «полосатых пижамах», или они отделаются домашним арестом в многокомнатных квартирах, символическими штрафами и переводом на другую, тоже высокооплачиваемую и престижную работу. Конечно, воровством и неэффективным вложением денег в современной России никого не удивишь. Как говорил один госчиновник, а ныне депутат, «для того, чтобы один рубль украсть, надо девять рублей неэффективно потратить». Принцип этот хорошо известен и применяется постоянно. Однако даже на этом фоне наши инновационные центры выделяются своими масштабами и откровенной наглостью распила. Можно долго и громко возмущаться коррупцией, которая имела место при подготовке сочинской Олимпиады. Но, как мы сейчас видим, стадионы все-таки были построены, спортивные трассы оборудованы, здания возведены, дороги проложены. Сколько это стоило на самом деле, в этом пусть разбирается Счетная палата, но так или иначе, результат вложений можно наглядно продемонстрировать. А вот деньги, затрачиваемые в «Роснано» и «Сколково», никакого видимого и ощутимого результата не дали. Что самое обидное, но и невидимого, доступного лишь пониманию научных экспертов – тоже. Огромные суммы, изъятые на нужды этих организаций из общего бюджета развития науки в России, наглядно контрастируют с крайне скудным финансированием академических институтов и университетов, которые, несмотря на это, героическим образом продолжали работать по известному русскому принципу «не благодаря, а вопреки». И, странным образом, министерство образования и науки, возглавляемое сначала Андреем Фурсенко, а потом Дмитрием Ливановым, постоянно мечущее громы и молнии по поводу «неэффективности» РАН или университетов, в случае со «Сколково» или «Роснано» несмотря на многочисленные скандалы, ни разу не попыталось - хотя бы для виду - предпринять какие-то меры по наведению порядка и ужесточению бюджетной дисциплины. И действительно, одно дело громить Академию наук и устраивать сокрушительные реорганизации в вузах, а совсем другое – покуситься на святая святых российской элиты, инновационные центры распила денег. У преподавателей университетов, ученых, студентов и аспирантов нет мощного лобби просто потому, что у них нет больших денег. Их несчастье в том, что им давно уже нечего украсть, да и негде. Да ведь не умеют и не хотят. Такие люди не могут вызывать уважения у начальства. Не деловые они, не инициативные, лишенные гибкости, тупо и упрямо пытающиеся заниматься заведомо невыгодными с точки зрения рынка фундаментальными исследованиями, наивно служить своим давно низвергнутым с общественного пьедестала ценностям – знанию, просвещению, разуму. Именно эти странные люди, в конечном счете, должны будут затянуть пояса и отказаться от своего будущего ради того, чтобы покрыть многомиллиардный ущерб, нанесенный обществу и государству сколковскими и роснановскими «инноваторами». Разумеется, министерство предпочло бы, чтобы все эти вузы и институты вместе с их сотрудниками были бы вообще уничтожены. В таком случае, у «Сколково» и «Роснано» не было бы конкурентов, и мы просто не узнали бы, что в этих инновационных центрах что-то не так – не с чем и некому было бы сравнивать. Но времена у нас относительно гуманные, сжигать ученых на кострах вместе с книгами уже не принято. А потому чиновникам министерства образования приходится действовать более тонкими, менее радикальными методами, постепенно сокращая финансирование науки, отнимая у научных учреждений собственность, сокращая кадры и увеличивая нагрузку, по возможности бессмысленную, сковывая их всевозможными запретами и инструкциями, блокирующими работу - в противоположность полной свободе, предоставленной «инноваторам». И все-таки главный вопрос, по-настоящему волнующий все большее число людей, не о том, куда пропали деньги. Насчет денег все давно ясно - безо всяких прокурорских проверок. Но очень многим, если не почти всем в нашей стране, очень хочется узнать: понесут ли виновные когда-либо настоящее наказание? Деньги, украденные через «Роснано» и «Сколково», не просто сворованы у государства, они украдены у каждого из нас. Всем нам приходится сегодня платить по этим счетам. Это не просто закрытые лаборатории и свернутые научные проекты, это - тысячи ученых, вынужденно покинувшие Родину, чтобы не умереть с голоду, это – не построенные и разрушенные дороги, это «Скорая помощь», изуверски «оптимизированная» в провинциальных районных центрах, это тысячи и тысячи больших и малых катастроф, сопровождающих нашу жизнь ежедневно. директор Института глобализации и социальных движений Специально для Столетия |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/vzglyad/kto_k..._vojny_533.htm

Антироссийская агрессия развернулась в виртуальном пространстве интернета Борис Кагарлицкий 07.03.2014  Читая «антивоенные» посты и статьи российских либералов в интернете, ловишь себя на подозрении, что пацифизм их какой-то странный. И не в том лишь дело, что «российскую агрессию в Крыму» громче всех проклинают именно те люди, которые последовательно поддерживали все интервенции США в любой точке планеты. Просто из контекста многих из этих высказываний получается, что их авторы как раз о войне и мечтают. Нам не только рассказывают, что Кремль развяжет - нет, уже развязал! - Третью мировую войну, но и подробно, со смаком объясняют, как силы свободного мира сметут нашу армию, уничтожат нашу экономику, приведут к разрухе наши города. В надежде, что «проклятый режим» потерпит поражение. К великому огорчению этой публики, никакой войны нет. Войска, задействованные в приграничных маневрах, возвращаются в места постоянной дислокации, даже «вежливые люди» в российском камуфляже, занимавшие стратегические пункты в Крыму, по большей части возвращаются на свои базы. Никто не собирается воевать. У Киева нет армии, возникшее там правительство не контролирует половину страны, да и своих собственных сторонников не слишком способно контролировать. Если украинские власти попытаются провести мобилизацию всерьез, то это лишь спровоцирует новые протесты. Антиправительственные выступления в Одессе в значительной мере были спровоцированы именно слухами о мобилизации, и киевские правители сразу же сами стали подобные сообщения опровергать. Война развернулась лишь в виртуальном пространстве интернета. Причем психологический эффект достигнут почти такой же, как если бы мы всерьез воевали где-нибудь под Харьковом. А жертв и разрушений нет. Если, конечно, не считать обвала рубля. Но и здесь все не так просто: правительство и Центробанк линию на девальвацию национальной валюты вели уже несколько месяцев. Рубежи 37 рублей за доллар и 50 рублей за евро прогнозировались аналитиками, по меньшей мере, с сентября. Так что украинские события лишь ускорили этот процесс и помогли финансовым властям осуществить задуманное, сняв с себя ответственность за обесценивание сбережений наших граждан. Экономика и России, и Украины, и Западной Европы слишком зависит от газовой трубы, проходящей по территории «незалежной». Несмотря на обмен упреками между Москвой и Киевом, труба исправно работает, а деньги с Украины поступают, несмотря на небольшие задержки. В Киеве тоже никто не хочет воевать. До появления «вежливых людей» был, если верить украинской прессе, план отправить в Крым боевиков с «майдана», очень красивая комбинация: одновременно и республику усмирить, и от своих радикалов избавиться. Но сейчас это уже становится малореальным. Боевики «Правого сектора», хоть и не страдают от излишка интеллекта, но все же не такие идиоты, чтобы бросаться на верную, а, главное, совершенно бессмысленную гибель. Однако свои позитивные стороны в нынешней ситуации киевские правители наверняка находят. Можно использовать «русскую угрозу» для консолидации нового режима, объяснить экономические трудности внешним давлением, задним числом оправдать свои собственные шаги, ведущие страну к развалу. Так что нынешняя ситуация «ни мира, ни войны» устраивает многих влиятельных людей. По крайней мере, на данный момент. «Вежливая интервенция» в Крыму обошлась тоже без жертв и разрушений. Французы или американцы в сходной ситуации вели себя значительно жестче. Кстати, когда французы вошли в Мали, чтобы остановить наступление исламистов, их тоже встречали толпы, размахивавшие триколорами. Но это еще не доказывает, что имеет место попытка аннексии. Здравый смысл нижних чинов сыграл в Крыму не меньшую роль, чем дипломатия. Спецназ не штурмует базы украинских войск, а ходит вокруг них и вяло переругивается с их начальниками, уговаривая отдать оружие. Украинцы отказываются, ссылаясь не на присягу и верность родине, а на то, что речь идет о казенном имуществе, за которое командование базы несет материальную ответственность. Такая вот новая форма войны, без стрельбы и жертв... Правда, корреспондент британской «Би-Би-Си» дважды слышала где-то вдали взрывы светошумовых гранат, но сама же подтвердила, что никто не пострадал. На Западе, конечно, пресса возмущается, а политики делают заявления в поддержку нового правительства в Киеве. Но представлять себе общественное мнение Евросоюза и США как совершенно однородное было бы неверно. В эти дни в Брюсселе инициатива «Постглобализация» вместе с амстердамским Транснациональным институтом и фракцией «Объединенные левые» в Европарламенте провела «круглый стол»: выступали не только российские и украинские, но и западные эксперты. Участники дискуссии очень жестко критиковали потерявшее власть правительство Виктора Януковича, которое своими метаниями завело страну в кризис. Но также отмечали и ответственность Евросоюза, нарастание фашистской угрозы и необходимость защищать законные права русскоязычного населения страны. При этом обращали внимание на то, что отмена Верховной рады закона о языках бьет, в первую очередь, даже не по русскоязычному населению, а по национальным меньшинствам – венграм, румынам, полякам. Закон, который ранее критиковали за недостаточные гарантии для жителей Восточной Украины, Буковины и Закарпатья, был в свое время списан под копирку с документов Евросоюза. Весьма поучительно, что одним из первых актов власти, родившихся из «евромайдана», стала именно его отмена. Как отметила Брид Бреннан из Транснационального института, если Запад действительно хочет помочь Украине, то нужно, в первую очередь, списать долги, накопленные предыдущими правительствами - в том числе и «оранжевыми», а также отказаться от дискриминационных и разрушительных для украинской промышленности требований, прописанных в соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Разумеется, левые организации, даже представленные в парламентах Европы, не имеют там решающего голоса. Но и в среде элиты постепенно наступает отрезвление. На Западе поняли, что без помощи России достичь своих целей на Украине не удастся. Евросоюзу не нужна зона хаоса на своей восточной границе, не нужно новое Сомали или Конго совсем под боком. Ввести на территорию Украины собственные войска или полицейские силы, как в Боснию или Косово, тоже нельзя, по крайней мере - без согласия России. Американская пресса очень резко критикует Москву, но прямо указывает, что помогать Киеву не будут, поскольку нет соответствующих договоров, и эта страна не член НАТО. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что Украина не нуждается в немедленной финансовой помощи: «Мы не видим ничего критичного, чтобы это стоило паники в настоящий момент. Мы определенно надеемся, что власти не будут бросаться большими цифрами, которые на самом деле бессмысленны, пока они не были оценены должным образом». В Брюсселе и Вашингтоне, видимо, решили, что овчинка не стоит выделки: огромный риск при непонятных перспективах. Если кто-то должен нести моральные, материальные и финансовые издержки по наведению порядка, то пусть уж это будут русские. В принципе, стратегия локализации конфликта одним лишь Крымом вполне устроит и Кремль, и Запад. А может быть, даже и новые власти в Киеве. В последнее время немецкая пресса настоятельно рекомендует украинским властям «пожертвовать» Крымом ради евроинтеграции… Между тем не очевидно, что нынешняя власть в Киеве удержится. Симпатизирующие ей комментаторы в Москве постоянно нам напоминают, что большинство портфелей в новом правительстве взяли не радикалы из «Свободы», и не «Правый сектор», а более умеренные политики. Забывая при этом упомянуть, что эти «умеренные» являются заложниками радикалов. Как говорил Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. В условиях, когда армия развалена, а правоохранительные органы либо разгромлены, либо деморализованы, либо поставлены под контроль того же «Правого сектора», именно национал-радикалы являются хозяевами положения. «Умеренных» в правительстве терпят только потому, что они обещали предотвратить отторжение востока страны. Теперь, когда они с этим не справились, их зачистят. Либо Западная Украина тоже выступит против Киева, добиваясь в качестве «ответа на российскую агрессию» создания более «национального» правительства. И в том, и в другом случае под давлением правых создадут такое правительство, что Киев сам восстанет. В то же время на востоке развал «Партии регионов» и крах старой администрации привели не к триумфальному шествию «майдана», а, наоборот, к росту сопротивления новой власти, воцарившейся в Киеве. Конфликт, разворачивающийся на Украине, это не противостояние «русского» юго-востока с «украинским» западом. И там, и тут экономические интересы переплетаются с культурными противоречиями, а логика конфликта формирует союзы, не всегда соответствующие заявленным идеологиям. Происходит не столько раскол страны, сколько ее фрагментация. Столица теряет контроль над регионами. Мировой войны не будет. Российско-украинской войны тоже не будет. Скорее всего, не будет даже гражданской войны - в том виде, как мы ее себе представляем. Но будет то, что может оказаться похуже гражданской войны – хаос, чреватый бессмысленным и беспорядочным насилием всех против всех. Если это случится, то реализуется худший из возможных сценариев. Позитивным ответом на этот кризис может стать лишь федерализация государства с одновременной демократизацией власти на местах - в противном случае федерация приведет лишь к разделу страны между олигархическими группами. Но даже если этого в ближайшее время не произойдет, будем надеяться, что внутри Украины все же созреют силы, способные противостоять логике распада. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/vzglyad/plach...mezanu_638.htm

Французский сыр для наших либералов стал символом свободы 13.08.2014  Как интересно, однако, устроены мозги у некоторых людей! Когда правительство громило систему образования и Академию наук, они находили тысячи оправданий для его действий. Но когда то же правительство покусилось на привозные пармезан и камамбер, они закричали об угрозе для цивилизации. Введение Россией санкций, ограничивающих импорт продовольствия из стран Евросоюза, вызвало в социальных сетях бурю возмущения. Столичная либеральная интеллигенция пришла в самое настоящее бешенство. Кажется, ни одно прежнее деяние «путинского режима» не вызывало и малой толики тех эмоций, какие хлынули на персональные странички «Фейсбука» в связи с надвигающимся дефицитом деликатесов. Читаем… Запрещая импорт сыров из Франции и Италии, государство посягнуло на фундаментальные гастрономические свободы граждан. Нет преступления более тяжкого, и позора, более несмываемого. В порыве гнева один из авторов даже назвал происходящее «голодомором». Российские интеллигенты, озабоченные цивилизационным противоборством между государством и пармезаном, даже не заметили, что именно в эти дни на Украине Петр Порошенко начал войну против «майдана». При иных обстоятельствах подобные события грозили бы вызвать у либеральной публики когнитивный диссонанс. Ведь «майдан», уверяет она, есть воплощение добра и света, европейских ценностей и демократических принципов. А президент Порошенко, как порождение «майдана», тоже есть воплощение высшего добра и чистейшего гуманизма, причем чем больше людей убивает его армия в собственной стране, тем большей любовью московских либералов он пользуется. И тут вдруг одно добро набросилось с кулаками на другое добро. Которое сразу же без колебаний дало сдачи. Менее года назад, уже первой попытки Виктора Януковича согнать протестующих с площади Независимости было достаточно, чтобы его объявили «злодеем». На сей раз «майдан» даже не успел толком ничего потребовать – призывы свергнуть власть там прозвучали уже после начавшейся «зачистки». Но силу применили сразу, без колебаний. Однако пармезан спас московскую интеллигенцию от немедленного приступа когнитивного диссонанса. Проблема французских сыров столь громадна и глобальна, что не только заслоняет систематические бомбардировки Донецка и гуманитарную катастрофу в Луганске, но и политическую катастрофу, произошедшую в Киеве. Когда я позволил себе на страницах социальных сетей удивиться, как можно столько эмоций испытывать по поводу нехватки деликатесов, когда совсем рядом, в стране, граничащей с нами и связанной с нами тысячами культурных, исторически и просто родственных уз, тысячами гибнут люди, сетевые комментаторы ответили новым воплем возмущения. Какой цинизм, говорили они, ссылаться на человеческие страдания для того, чтобы отвлечь нас от обсуждения действительно важного и актуального вопроса о сыре. Ведь там, в Донецке и Луганске гибнут чужие, незнакомые нам люди. А тут речь идет о нашем собственном желудке, о наших личных делах. Убитые на улицах Донецка - это абстракция. А ограничение поставок испанского хамона - свиного окорока – это конкретно. Возможно, читатель, мало знакомый с нравами московской интеллигенции, может подумать, что все написанное выше представляет собой гротескное преувеличение, карикатуру. Но, увы, это не так. Достаточно будет вам прогуляться по страницам «Фейсбука», чтобы найти не десятки, а именно сотни постов, где подобные мысли изложены с подкупающей искренностью. Честно говоря, чтение подобных посланий заставило меня вспомнить о временах Великой французской революции. Как известно, королева Мария-Антуанетта, узнав что у народа нет хлеба, тоже не нашла ничего лучшего, кроме как порекомендовать своим подданным есть пирожные. Рядовые французы изящную шутку своей королевы почему-то не оценили, и отрезали ей голову. А заодно и головы многих других любителей пирожных. Эти парижские санкюлоты, или патриоты, как они сами себя называли, и были как раз тогдашними французскими «ватниками». Они поступили очень жестоко с ценителями дорогих сыров. Но именно таким способом была создана европейская демократия, на которую нас сегодня призывают равняться. То был очень болезненный, страшный, но полезный урок, который остался в памяти правящих классов на несколько столетий. Потому писать трагические тексты про грозящий дефицит деликатесов на фоне ежедневно поступающей информации о горящих городах и горах трупов – неважно, чьих - в соседней, приграничной стране, ни один уважающий себя европейский интеллектуал не решился бы. На второй день дискуссии незатихающий плач по пармезану превратился в прощание с Европой. Не в том беда, говорят нам, немного смущенные интеллектуалы, что мы не можем жить без дорогих заморских деликатесов, а в том, что без еды нет культуры. Сегодня у нас отняли пармезан, а завтра отгородят от Запада железным занавесом. Помните: «Сегодня он танцует джаз, а завтра Родину предаст». Хотя, конечно, никто права есть пармезан и, страшно сказать, камамбер не отнимает. Запрещается - сроком всего-то на год - не акт поедания камабера, хоть бы даже и публичный, а ввоз сыров французского производства. Так что камамбер или пармезан, сделанный, допустим, в Швейцарии, ешьте на здоровье. Но, по большому счету, главная проблема тут не в отношении к санкциям, а в отношении к Европе. Для либералов Европа – это, прежде всего, сыр и комфорт. А моя Европа - это Вольтер, Дидро, Гете, Маркс, Гарибальди. Это из области того, «что в любых испытаниях у нас никому не отнять». Потому что это должно быть внутри. Европейская культура - это гуманистические и демократические принципы, не позволяющие делить людей на «белую кость» и «ватников». Россия – фундаментальная и неотъемлемая часть Европы, не только географически, но и культурно, исторически. Не может быть европейской истории без Бородина, без русской революции 1917 года и без красного знамени над рейхстагом. Люди, для которых культурный опыт поедания сыра важнее, чем осознание гражданской ответственности и признание элементарных гуманистических принципов, как бы ни ценили они тонкости французской гастрономии, не очень похожи на европейцев. Куда больше напоминают они мне провинциальных каннибалов, научившихся позировать в европейском наряде. А, между тем, первые результаты санкций совершенно предсказуемы. Придется перейти с французских сыров на швейцарские, с австралийского мяса – на аргентинское. Йогурты «Валио» останутся, финны в срочном порядке собираются расширить производство в России, за ними, скорее всего, последуют все остальные бренды. Именно эти инвестиции и технологии сейчас очень нужны, но их приходу мешало членство России в ВТО, делая вложение средств в замещение импорта невыгодным для западных компаний. Собственно, именно они и будут, как ни грустно, основными движущими силами импортозамещения в условиях, когда правительство России, находящееся под контролем либералов, ничего серьезного в этой сфере не предпринимает. То, что турецкие оливки заменят испанские и греческие, уже ясно. Правда, некоторые считают, что турецкие оливки годятся только на мыло, но масло из них все-таки делать можно. Израильская клубника отвратительна, зато ее будет много. Так много, что, возможно, это сдержит рост отечественного производства. И, наконец, самое интересное: крупнейшая российская розничная сеть «Магнит» уже заявила об инвестициях в построение логистики, которая позволит закупать фрукты внутри России. Иными словами, потребовались чрезвычайные меры, чтобы принудить российский торговый капитал сотрудничать с отечественным производителем. Люди, конечно, пострадают: вместо командировок в Брюссель и, на худой конец, Варшаву, им придется мотаться по дорогам Владимирской или Воронежской области. Но бывают наказания и похуже, согласитесь. Что касается ценообразования, то в розничном секторе оно в основном зависит от цен на недвижимость - соответственно, от стоимости аренды торговых и складских метров. Именно поэтому ожидаемого снижения розничных цен после вступления России в ВТО не произошло. Кстати, господа, помните, как вы обещали резкое и немедленное снижение цен после присоединения к этому замечательному торговому блоку? Так вот, ваши прогнозы относительного резкого роста цен сейчас не подтвердятся по той же причине, по какой раньше не оправдался прогноз снижения цен. И в том, и в другом случае никто не заинтересовался вопросом о том, как происходит ценообразование в реальности. А реальное положение дел таково, что переход от массированных закупок на Западе к вынужденной диверсификации поставок автоматически снижает уровень монополизма на рынке. Санкции сделают то, чего никакими антимонопольными мерами правительство добиться не в состоянии. Тем не менее, инфляция, скорее всего, пойдет вверх. Не столько из-за санкций, сколько по совершенно другим причинам. Цены росли довольно серьезно на протяжении предыдущих 3-4 лет, и нет причин, почему бы они - при сохранении нынешней структуры экономики - начали бы резко снижаться. Опять же, провинциальные дороги как приходили в упадок, так и дальше будут разрушаться. Воровать тоже меньше не станут. Тут никакой конфликт с Западом нам не поможет. Неэффективность бизнеса и государственного аппарата остается стабильным фактором, своего рода константой, которая никуда не денется до тех пор, пока наше общество не добьется перемен. Но именно острота набирающего силу противостояния с Западом диктует необходимость и эту проблему решать. Может быть, не так уж неправа наша интеллигенция, запаниковавшая по поводу предстоящей утраты деликатесных сыров? Ведь, может статься, одним пармезаном дело не ограничится. За ним следом отправятся в прошлое наши элиты, включая и либеральную оппозицию. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

По щучьему велению, по нашему хотению…

Кабинет министров создал группу, которая будет заниматься стратегией развития России до 2030 года http://www.stoletie.ru/vzglyad/po_sh...teniju_850.htm 15.10.2015  Две предыдущие попытки написать план-прогноз провалились. «Стратегию 2020» пришлось отправить в мусорную корзину. Пришедшая ей на смену «Концепция долгосрочного развития РФ до 2020 года» вскоре последовала туда же. Причем их несостоятельность ясна стала задолго до того, как наступили обозначенные в документах сроки. Помню, в советское время мы смеялись над Программой КПСС, принятой при Н.С.Хрущеве на XXII съезде партии, когда нам сгоряча пообещали построить коммунизм к 1980 году. Люди тогда шутили, что вместо обещанного коммунизма в Москве были проведены Олимпийские игры. Но задним числом можно констатировать: целый ряд позиций, заложенных в тогдашних документах, все-таки был выполнен. Советский прогноз «споткнулся» о системные проблемы и противоречия, которые его авторами не только не были исследованы, но в 1961 году, когда писалась программа, не были и в полной мере осознаны. Тем не менее, писали его на основании вполне серьезных данных и расчетов. Напротив, нынешние либеральные мыслители даже не пытаются делать вид, будто опираются на анализ существующих реальных тенденций развития общества – которые надо как-то поддержать, попытаться переломить, или хотя бы учитывать. В основе их планов – «образ желаемого будущего». Иными словами, набор субъективных «хотелок» нескольких уважаемых авторов. Состав команды, которая должна определить этот образ весьма, своеобразен. Никому ведь даже в голову не пришло выяснить, чего хотели бы граждане России, как они видят перспективы для себя и для своей страны. Ничего подобного! И кого вообще интересует наше мнение! Вполне достаточно того, чтобы собрались вместе три-четыре господина, пользующихся доверием председателя правительства и уже имеющих багаж проваленных проектов. Среди них самый известный широкой публике эксперт - бывший директор Парка имени Горького и бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. Его главное достижение в качестве руководителя парка состояло в сносе всей советской инфраструктуры, составлявшей уникальный и своеобразный комплекс объектов 1930-1960 годов и создании на этом месте площадок для увеселения «хипстеров». Иными словами, модных молодых людей, не очень знающих, куда девать избыток свободного времени, которого у них в переизбытке. Подозреваю, случись нечто подобное в какой-нибудь прогрессивной европейской стране, ударная контркультурная деятельность могла бы для такого руководителя закончиться плачевно… Но мы, по счастью, не в Западной Европе живем, у нас за такие подвиги принято награждать и перемещать на новую работу с повышением. Что, кстати, было очень своевременно, поскольку парка в прежнем виде больше не существует, а, следовательно, руководить теперь особенно нечем. Несколько серьезнее в этой команде смотрятся экономист Александр Аузан и чиновник-бизнесмен, министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Но их опыт работы в качестве экспертов по «модернизации» в команде Дмитрия Медведева заставляют усомниться в том, что будущее, которое они нам уготовили, окажется желаемым для кого-либо, кроме нескольких десятков представителей буржуазно-бюрократической элиты. Команда «мудрецов» предложила на выбор самой себе три варианта: «Военная сверхдержава», «Страна умных людей» и «Самая большая страна мира». Потом будут решать, на что преимущественно тратить бюджетные деньги – на оборонку, образование или инфраструктуру. Этим людям даже не пришло в голову, что не может быть, например, современной военной державы без образования и без развитой инфраструктуры, и что самую большую страну мира тоже надо будет защищать. Что касается развития образования, то, глядя на последствия проведенных в этой сфере реформ, задаешься вопросом: чем такое развитие отличается от погрома? Складывается впечатление, что у авторов концепций нет даже представления о комплексном развитии, социальных потребностях и интересах общества, о множестве накопившихся проблем на всех уровнях, которые, так или иначе, надо решать. А ведь, собственно, из суммы конкретных мер по решению этих проблем и противоречий будущее и станет складываться. И, в свою очередь, задача написания программы состоит не в выборе между разными «хотелками», а в том, чтобы стратегически увязать между собой эти назревшие меры. Сделать их, по возможности, непротиворечивыми и найти способы усилить их совокупный эффект за счет общего подхода. Когда социальные программы стимулируют экономику, когда создание рабочих мест в приоритетных отраслях открывает перспективы для развития регионов, а культурная и образовательная политика не только обеспечивает страну кадрами, необходимыми именно для реализации данной социально-экономической стратегии, но и формируют массу людей, способных эту стратегию понять, осмыслить, общими силами, солидарно воплотить в жизнь. Собственно, именно так строилось советское планирование. Его успехи определялись в 1930-1960 годы способностью, с одной стороны, объективно оценить исторически назревшие социальные, экономические и военные задачи. С другой стороны - осознать эти задачи не просто как технические, но также как культурные, образовательные, идеологические и даже нравственные. Растущая сложность стоящих перед страной задач с середины семидесятых годов привела к тому, что жесткая централизованная и все более бюрократизировавшаяся система перестала с ними справляться. Но понимание объективного характера задач стратегического планирования присутствовало в СССР до последнего дня. Сегодня одна из задач, над решением которой бьются либеральные мудрецы, состоит в том, чтобы понять, почему все их предыдущие планы и программы неизменно проваливались. И упоминание «Стратегии-2020», и «Концепции долгосрочного развития РФ до 2020 года» сейчас вызывают, в лучшем случае, горькую усмешку. Эксперты мучительно думают, что же они в прошлый раз сделали не так. Но ответ упорно не дается. Поскольку всякому стороннему наблюдателю ясно: проблема в них самих... Разумеется, дело не только в инфантилизме и некомпетентности, но и в изначальной идеологии, по сути делающей невозможной даже саму мысль о стратегическом планировании. Ведь принцип «свободный рынок сам решит все вопросы» делает усилия «мудрецов» изначально бессмысленными. Их подход сам себя отрицает. Зачем вообще нам какие-то программы, если есть «невидимая рука рынка», которой просто не надо мешать? А вера в «руку» у наших экспертов совершенно неколебима: какие бы дискуссии они ни вели между собой, все они сходятся «на необходимости снижения роли государства в экономике, иначе ей грозит деградация». Получается двойное противоречие. Во-первых, зачем-то пишутся программы про будущее, зависящее, по мнению самих же экспертов, не от этих программ, а от слепой игры рыночных сил. И чем более свободной – следовательно, независимой от любых программ - будет эта игра, тем лучше. А с другой стороны, нас призывают по возможности демонтировать то самое государство, которое, согласно теории, должно будет все эти планы реализовывать… Разумеется, подобные вопросы могут возникать лишь у стороннего наблюдателя, не знакомого с правилами и тонкостями распила экспертных бюджетов. Для тех, кто находится «в игре», никаких проблем нет. И то, что с точки зрения обычной логики или здравого смысла является противоречиями, нелепостями или даже абсурдом, для участников процесса выглядит просто как последовательность действий и заявлений, направленных на то, чтобы максимально соответствовать заранее составленным рамкам и условиям. Поскольку же реализация на практике какой-либо концепции и реальное развитие страны не являются частью поставленной задачи, то никакие противоречия и нестыковки делу не повредят. Зато принципиально важно вписать программные заявления в некий набор идеологем и в пресловутый «дискурс власти». Если человеческим языком, это значит: употребить весь набор принятых начальством слов, расставив их непременно в нужном порядке. Здесь опять напрашивается сравнение с поздними советскими временами. К середине семидесятых годов лозунги и формулы власти, многократно повторенные, уже воспринимались как заученный пропагандистами и бюрократами набор ритуальных штампов, фактически пропускавшихся публикой мимо ушей. Но и тут есть отличие. В позднем СССР идеологические формулировки и красивые слова понемногу утратили смысл. А про слова нынешних «мудрецов» ничего подобного утверждать нельзя, поскольку смысла изначально и не было. Слова просто механически сцепляются между собой, по возможности, с учетом грамматических требований русского языка. Да и то не всегда. То же касается и экспертного элемента программы. В советские времена внимательный читатель, пролистав первые несколько страниц документа, содержавшие общие идеологические формулы, мог затем погрузиться в раздел со статистическими данными и расчетами, которые, как минимум, сходились между собой. В наше время разбираться с прогнозируемыми цифрами нет смысла. Их просто берут, называют наобум, никак не обосновывая. То, что получается в итоге, даже как-то неудобно назвать ошибками. Например, объем российского ВВП должен был в соответствии с прогнозом «Стратегии 2020» вырасти к назначенному году на 125%, но теперь прогнозы скорректировали… до 12%. Иными словами, более чем в десять раз! На таком фоне Никита Сергеевич с его знаменитым «волюнтаризмом» выглядит просто образцом скрупулезной точности… Понятно, что при таком обращении с реальностью можно нарисовать любые цифры – все равно, никто за очередной провал отвечать не будет. К тому же, «мудрецы» и не собираются участвовать в реализации политики, они лишь создают нам «образ желаемого будущего». А если в итоге реальность получилась несколько иной, то они здесь совершенно ни при чем. Главное то, что деньги, конечно, станут экспертам и авторам проектов выделяться под любые «хотелки». И чем более масштабными и абсурдными будут их пожелания, тем больше будет «финансовый поток». Поскольку же никакой волшебной щуки или другого магического средства к проекту не прилагается, то никто и не станет всерьез заботиться об его осуществлении. Но очередной, неминуемый провал никого не расстроит так же, как и два предыдущих. После краха программы, ориентированной на 2020 год, главный вывод состоит в том, что горизонт планирования оказался слишком низким. До 2020 года и авторы, и читатели подобных прогнозов имеют все шансы дожить. Поэтому наши интеллектуалы теперь берутся за планирование на 2030 год. А, после того, как станет ясно, насколько они ошиблись и в этот раз – ждать до конца срока, увы, не потребуется – они с таким же энтузиазмом возьмутся писать проект для 2050 или даже 2100 года. Тем более что в этом-то случае уж точно спрашивать будет не с кого… директор Института глобализации и социальных движений Специально для Столетия |

|

#7

|

||||

|

||||

|

https://um.plus/2017/01/23/davos/

Сорок пятый президент США не пробыл на своем посту и одного дня, а в Вашингтоне и других столичных городах Америки прошли массовые акции протеста. Публика протестовала не против какого-либо решения главы государства или его политики в целом, а вообще, просто так, против его личности. По мнению протестующих, президент Дональд Трамп — расист, гомофоб и ненавидит женщин. Правда, сам он ничего предосудительного в отношении женщин, афро-американцев или сексуальных меньшинств не говорил, но это не имеет никакого значения. Собственные мнения, высказывания и действия Дональда Трампа никого из протестующих не интересуют. Важно не то, что он говорит или делает, а то, что говорят о нем. Подобная волна протестов, поднявшаяся буквально на пустом месте в первые же дни правления нового президента, беспрецедентна. Участники выступлений даже не смогли сформулировать ни одной политической претензии к новому хозяину Белого Дома Но ещё более показательным является такое же беспрецедентно позитивное отношение к протестам со стороны масс-медиа. Многие участники маршей в Вашингтоне и других городах протестуют не впервые. Они уже участвовали в антиглобалистских демонстрациях или в движении Occupy Wall-street. Но тогда ведущие телеканалы и газеты выступления молодежи либо замалчивали, либо изображали выходками хулиганов и маргиналов. Теперь, напротив, масс-медиа не только сочувственно рассказывают о происходящем, но фактически сами организуют выступления противников президента, распространяя информацию о предстоящих акциях. Сама по себе подобная перемена должна была бы насторожить радикальную молодежь. И некоторых она в самом деле заставила задуматься. Но далеко не всех. Неожиданно обнаружилось, что множество «критически мыслящих» интеллектуалов превратились в легко управляемую и манипулируемую массу, не имеющую ни собственных мнений, ни собственной воли. Однако в чем действительный смысл и какова реальная цель протестов? Ведь если протестующие даже не могут назвать какой-то конкретный факт или поступок, вызывающий их гнев, причину происходящего надо искать где-то в иной плоскости Пожалуй, лучше всех суть случившегося высказал Анатолий Чубайс, рассказывая про свои впечатления от Всемирного экономического форума в Давосе. По мнению российского либерального идеолога на форуме царило ощущение ужаса. Правда, начиналось всё довольно позитивно: «Давос открывал генеральный секретарь Компартии Китая — господин Си Цзиньпин речью, которая просто была великолепной, одой рыночной экономике с яркими призывами о необходимости отменять межстрановые торговые барьеры, снижать пошлины, и еще в завершение с заявлением о том, что Китай открывает целый ряд рынков, которые раньше были закрыты. То есть такая суперлиберальная речь, построенная в лучших традициях чикагской школы». Увы, это хорошее настроение глобальной буржуазной элиты сразу же испортилось, когда пришли новости из Вашингтона. И вовсе не потому, что Трамп использует в своих речах грубоватую лексику, противоречащую нормам политкорректности. Действительная проблема с Трампом — это его твердая и последовательная приверженность принципам протекционизма. Мало того, что сорок пятый президент США готов защищать американские рынки и рабочие места, но он призывает все остальные страны делать то же самое, не считаясь даже с интересами транснациональных корпораций, зарегистрированных в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Если раньше президенты США, обращаясь к лидерам других стран, давали сигнал «Следуй за мной!», то сегодня с капитанского мостика Вашингтона подают совершенно иной сигнал — «Делай как я!» Сорок пятый президент США с первых же дней взялся не только критиковать принципы свободной торговли, но на практике последовательно демонтирует институты неолиберализма, выстроенные его предшественниками. Североамериканское соглашение о свободной торговле будет пересмотрено, Тихоокеанское партнерство отменяется, а переговоры об аналогичном соглашении с Евросоюзом прекращаются. И что самое неприятное, соседние с США страны — Канада и Мексика — уже включились в процесс пересмотра торговых соглашений. По словам Чубайса, участники Давоса сформулировали своё отношение к действиям Трампа очень просто: «либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе». Только вот о катастрофе для кого идет речь? Тревога представителей транснацональной финансовой элиты, собравшихся в Давосе, понятна. Им действительно грозит катастрофа Ведь торговые договоры, которые уже начинает отменять сорок пятый президент США, на самом деле вовсе не о торговле. Речь в них идет об ограничении суверенитета правительств, демократических и социальных прав граждан, равно как и о многочисленных привилегиях, предоставляемых крупнейшим международным компаниям. Возникает, однако, вопрос: почему именно американский миллиардер Дональд Трамп оказался не только противником этих соглашений, но и проводником той самой политики, к которой призывали антиглобалисты? Ответ на этот вопрос легко найти, анализируя структуру капитала в Соединенных Штатах. Трамп и его окружение — не просто богатые люди, но предприниматели, владеющие значительной собственностью в своей стране. Речь идет о капиталах, достигающих 3-4 миллиардов долларов. Однако в масштабах американского и международного капитализма начала XXI века, это уже не столь огромные состояния. Транснациональные компании контролируют капиталы в десятки раз большие, управляя зачастую сотнями миллиардов. Дональд Трамп является вполне типичным представителем среднего бизнеса, ориентированного на местный рынок и на развитие реального сектора Эта группа вполне закономерно восстала против транснациональных корпораций, которые, объединившись с крупнейшими банками, в течение четверти века использовали своё господствующее положение в Вашингтоне, чтобы менять в свою пользу правила игры и перераспределять ресурсы, подрывая не только положение рабочих и среднего класса, но и значительной части буржуазии. Взбунтовавшись против транснациональной олигархии, средний бизнес вынужден был искать союзников. В свою очередь низы общества, на протяжении всего этого времени страдавшие от неолиберальной политики, с энтузиазмом присоединились к бунту. Подобный альянс не будет очень прочным, но он не случаен. Трудящимся нужны рабочие места и достойные заработки, а бизнесменам, работающим на внутренний рынок, нужны потребители. Иными словами, те же рабочие, способные, как говорил Генри Форд, покупать автомобили, которые сами же производят. Ключевой идеей восстания является протекционизм, о чем Трамп очень откровенно и четко говорил в своей инаугурационной речи. Но логика идеологической, политической и социальной борьбы заставляет президента и его сторонников идти гораздо дальше Откровенно пренебрегая традиционной ролью Америки как лидера «свободного мира», он не только не проявляет интереса к продвижению либеральных принципов, но и называет НАТО организацией, отжившей свой век. За несколько дней до вступления в должность Трамп также заявил, что является сторонником всеобщего медицинского страхования и ограничения цен на лекарства. Иными словами, повторил требования, высказывавшиеся во время демократических праймериз Берни Сандерсом, самым левым из всех сегодняшних американских политиков. Намекнул Трамп и на реформу образования, хотя и не сказал об этом ничего определенного. Если подобная повестка дня станет реальностью, речь идет о самых радикальных социальных реформах в США со времен Франклина Д. Рузвельта. В середине ХХ века наиболее разумные стратеги западных левых много рассуждали о необходимости альянса со средним бизнесом против крупного монополистического капитала, однако осуществить такой блок им не удалось Парадоксальным образом, данный альянс стихийно сформировался сам собой вокруг фигуры Трампа, за которого выступили рабочие, фермеры, мелкие предприниматели, провинциальная интеллигенция. Только гегемоном этого блока оказались не продвинутые левые интеллектуалы, а грубый и неполиткорректный буржуа с Манхэттена. И винить в этом интеллектуалы должны не Трампа, а самих себя — ведь именно они с презрением отвергли в свое время «устаревшую» классовую политику, сделав ставку на лоббирование либерального истеблишмента и организацию всевозможных меньшинств. По сути, Трамп взялся последовательно выполнять всё то, о чем четверть века говорили левые в США и Западной Европе Говорили, но ничего не смогли добиться. И вот сейчас, когда в Вашингтоне появляется, наконец, руководитель, полный решимости осуществить эти требования на практике, изрядная часть левых бросается в ряды протестующих, выполняя заказ транснациональных корпораций и финансового капитала. Удивительным образом люди, которые на протяжении многих лет подряд в изящных статьях и лекциях разоблачали манипуляции масс-медиа и идеологическое господство крупного капитала, сами оказались предельно манипулируемы и зависимы от господствующей идеологии, левым крылом которой они и являлись на протяжении всего уходящего периода. К счастью, далеко не все американские левые готовы играть в чужую игру. Берни Сандерс отказался бойкотировать инаугурацию Трампа и не захотел возглавлять протесты, хотя сценаристы с Уолл-стрит явно готовы были отвести ему эту роль. Однако так или иначе нужный сценарий будет реализовываться. Либеральный истеблишмент поставил перед собой цель добиться свержения Трампа в течение ближайших полутора лет, до того, как пройдут очередные выборы в Конгресс и сорок пятый президент США сможет, мобилизовав низовую поддержку, заполнить его своими сторонниками. Потому ситуацию будут всеми силами раскачивать, провоцируя хозяина Белого Дома на какую-либо ошибку, которую можно использовать как повод для импичмента Со своей стороны, Трамп будет вынужден содействовать мобилизации и организации низов. Никто, кроме рабочего класса, ему не поможет. В этом плане требование всеобщего медицинского страхования, поддерживаемое 60% американцев, но дружно отвергаемое депутатами Конгресса от обеих партий, может стать одним из решающих факторов политического противоборства. Для Трампа важно показать, что он поддерживает понятные, нужные и одобряемые большинством реформы, тогда как Конгресс не просто блокирует его инициативы, но и выступает против американского народа. Этот народ должен будет выйти на улицы и определить исход дела в решающий момент, когда противоборство между президентом и Конгрессом достигнет кульминации. Для институтов американской демократии это будет тяжелым испытанием. И чем бы оно ни кончилось, правление сорок пятого президента США станет переломной эпохой как для самой Америки, так и для остального мира. Фото: abc7ny.com |

|

#8

|

||||

|

||||

|

|

|

#9

|

||||

|

||||

|

https://forum-msk.org/material/politic/732.html

Опубликовано 16.06.2005 Среди российских левых развернулась дискуссия. С некоторых пор политики правого толка стали настойчиво приглашать сторонников коммунистических идей к сотрудничеству. Обоснование до наивности простое. Режим Путина есть абсолютное зло, угроза для демократии, воплощение вснх мыслимых и немыслимых пороков. В таких условиях всем порядочным людям независимо от идеологии, надо сплотиться в единый фронт, а уже затем, когда антинародный режим будет повержен, выяснять идеологические различия. Подобные рассуждения ложатся на хорошо подготовленную почву. Вся предшествующая история отечественной оппозиции свидетельствует о крайней идеологической неразборчивости. Идейные разногласия никого всерьез не волновали, поскольку, правду говоря, никаких внятных и последовательных идей у борцов с антинародным режимом всё равно не было. Если раньше можно было объединиться хоть с фашистами против либералов, то почему бы теперь не объединиться с либералами, объявившими Путина фашистом? Проблема лишь в том, что другая часть привычной «левой» тусовки столь же логично и убедительно доказывает, что надо, наоборот, поддерживать Путина против либералов. Вопрос лишь в том, кого на данный момент сочтут «абсолютным» злом. Лидеры КПРФ забавно мечутся от совместных митингов с либералами до призывов сплотиться вокруг государства, чтобы не допустить победы предрекаемой либералами «оранжевой революции». Бывший советский диссидент Рой Медведев стал «красным путинистом» и прославляет президента за наведение в стране порядка с последующим восстановлением державной мощи. А в это самое время оппозиционные эксперты, связанные со спецслужбами, призывают через красные Интернет-сайты к немедленному свержению путинского режима как разваливающего страну, сеющего хаос и жертвующего национальным суверенитетом. Впрочем, дискуссии, доводящие до истерики столичных публицистов, никак не влияют на массы людей, давно уже определившихся, если не со своими политическими симпатиями, то уж с антипатиями – наверняка. Колебания КПРФ именно этим и объясняются. Логика собственной национально-державной идеологии, вкупе с оппортунизмом, ставшим за прошедшие годы органической частью политической культуры этой партии, толкает лидеров в объятия Кремля. Но настроения избирателей направлены в прямо противоположную сторону. Если взять активистов левого движения, во всех в регионах страны едва ли найдется несколько десятков человек, готовых под лозунгами «красного путинизма» поддержать действующего президента. Увы, сторонников блока с либералами тоже окажется не больше нескольких сотен. Эту ситуацию прекрасно понимают в Кремле, а потому к услугам «красного путинизма» серьезно прибегать не собираются (мелкие подачки не в счет). Для создания массовки у властей есть «Единая Россия», официальные профсоюзы и движение «Наши». Мало того, что организационные ресурсы несопосотавимы, но и идеологических проблем с этими структурами не возникает. Совершенно по-иному подходят к вопросу либералы, ведь они сами крупномасштабные акции протеста организовать не могут. В сегодняшней России возможны две оппозиции: либеральная и левая. Первая имеет серьезные финансовые ресурсы, средства массовой информации, профессиональных специалистов. Одна беда – её мало кто поддерживает. У второй ничего этого нет, но страна день ото дня левеет. По формальной логике либеральных стратегов, надо соединить две оппозиции в одну, и тогда всё будет замечательно. Ан, нет! Ничего не получается. Совместные право-левые мероприятия получаются жалкими и малочисленными. Рядовому стороннику левых либеральные политики не менее омерзительны, чем представители нынешней власти. Зашедшая было в тупик дискуссия несколько оживилась с появлением на политическом горизонте смутного силуэта Михаила Касьянова. Бывший премьер числится прагматиком, а потому в глазах левой публики он менее одиозен, нежели Немцов, Хакамада и другие деятели Союза Правых Сил или «Комитета-2008». Дело, однако, не в Касьянове, который действительно был не самым вредным для страны премьером за последние 15 лет, а в либеральном блоке, который он так или иначе вокруг себя консолидирует, повторяя слова о необходимости объединения правых и левых во имя демократии. Либеральные политики готовы поделиться с левыми своими финансами, но отнюдь не собираются идти на политические уступки, отказываясь от своего курса. А как раз этот социально-экономический курс, объединяющий Путина с либералами, вызывает протест населения. Не для кого не секрет, что одна и та же команда экспертов пишет экономические концепции для власти и для оппозиции. Чем более активно проводит Путин либеральные реформы, тем менее его власть может опереться на искреннюю поддержку граждан, тем меньше может он полагаться на пропаганду и манипуляции, и тем более режим становится авторитарным. Именно поэтому, однако, и неубедительны периодически звучащие на левом фланге призывы поддержать либералов во имя демократического единства. Логика их собственных принципов толкает либералов ровно в ту же сторону, что и Путина. Они имеют некоторые достоинства лишь до тех пор, пока находятся в оппозиции. Окажись они у власти, будут делать то же самое, если не хуже. Демократия и жилищно-коммунальная реформа несовместимы. Пока Путин и либералы враждуют друг с другом, влияние левых растет. Но только левые присоединятся к либеральному блоку, как исчезнут с политической сцены в качестве заметной силы. Самое забавное, что и либералы в данной ситуации не многое приобретут. Ибо всякий левый деятель, рискнувший вступить в либеральный блок, потеряет большинство своих сторонников. Если стратеги «оранжевой революции» рассчитывают получить в свои ряды дисциплинированную массовку под красными знаменами, они явно заблуждаются. Глаза Касьянова, несомненно, красивы, но не настолько, чтобы из-за них совершались массовые политические самоубийства. Звучащие на левом фланге призывы поддержать в качестве «наименьшего зла» то Путина, то его либеральных оппонентов сводятся, в конечном счете, к готовности отказаться от независимой левой политики. «Красные путинисты» заявляют об этом почти открыто, мотивируя свою позицию тем, что не время раскачивать лодку, когда страна сталкивается со внешними угрозами. Воплощениями этих угроз является американский президент Буш, расширение НАТО, исламский фундаментализм и те же либералы, подкупленные коварными иноземцами. И президент Буш, и НАТО, и фундаментализм (как исламский, так и христианский), бесспорно, являются злом. И все они как вместе, так и по врозь, представляют угрозу для нашей страны. Другое дело, что трудно найти хоть один день в истории России, когда бы она, по мнению наших патритотических историков, не сталкивалась с внешней угрозой. А уж в 1914-17 годах исходившая от Германии угроза для Российской империи была куда острее и конкретнее. Тем не менее Ленин и большевики не отложили своей борьбы против буржуазно-помещичьего режима вплоть до победоносного окончания войны, как предлагали «оборонцы», включая уважаемого марксиста Г.В. Плеханова. Сегодняшние «красные путинисты» ничего нового не придумали, повторяя в вульгаризованном виде аргументацию «оборонцев» начала ХХ века. С той лишь разницей, что даже Рою Медведеву – при всех его бесспорных заслугах – всё же далеко до Плеханова. О более мелких персонажах и говорить нечего. Что касается сторонников блока с либералами, то их аргументация формально обращена к ленинскому опыту: сначала свергнем нынешний режим, потом продвинем революцию дальше. Проблема в том, что Ленин оставаясь непримиримым врагом самодержавно-бюрократического режима, никогда к блоку с либералами не призывал. Напротив, он отстаивал организационную, политическую и идеологическую самостоятельность рабочего движения. Потому-то и были большевики способны продвинуть революцию вперед в 1917 году, что они были свободны от любых коалиционных обязательств, не участвовали во Временном Правительстве, не несли ответственности за совместные решения, принятые на более раннем этапе. Оценивая взаимоотношения с либералами, Ленин был, порой, готов «идти раздельно, бить вместе». Но не более. Забавно, конечно, что дискуссии почти столетней давности воспроизводятся с поразительной точностью в России начала XXI века, но это по-своему закономерно. Эра революционных потрясений, начавшаяся с событий 1905 года, для нашей страны не закончилась. Она лишь была прервана на несколько десятилетий позднесоветской стабильностью. Работа по общественному преобразованию, начатая русским рабочим движением сто лет назад, до сих пор не окончена. И на нас лежит немалая ответственность – не только перед будущими, но и перед прошлыми поколениями. Мы должны продолжить их дело, учтя их опыт, заимствуя их традиции и не повторяя их ошибок. Как бы мы ни относились к большевизму, в одном сходятся и его сторонники, и его критики: политическая позиция Ленина была принципиальна и эффективна. Если мы хотим, чтобы российские левые сегодня сохранили эти два качества, надо признать, что общие принципы ленинского анализа относятся и к текущему моменту. Ленин говорил о гегемонии пролетариата в демократической революции. Переводя это на язык современной политики, надо сказать: массовый протест должны возглавить левые. Требования революционных перемен должны быть сформулированы левыми. Блок с либералами не приближает нас к этой цели, а отдаляет от неё. Понятная и приемлемая для масс альтернатива путинскому курсу может быть предложена только слева. Никакие объединенные демократические блоки и широкие общественные коалиции не помогут. Они останутся бессодержательны и непопулярны. Другое дело, что даже и при полном отсутствии серьезной политической оппозиции нынешний режим может рухнуть. Под тяжестью собственной неэффективности. |

|

#10

|

||||

|

||||

|

https://forum-msk.org/material/politic/1785.html