http://polit.ru/article/2014/06/20/auzan/

20 июня 2014, 09:02

Текст лекции прочитанной 24 мая 2014 г. в Филиале МГУ имени Ломоносова в г. Астана.

Добрый день, уважаемые друзья! Для меня пребывание в Астане в мае становится законом жизни, природного цикла, потому что я уже в четвертый или в пятый раз участвую в Астанинском форуме, а со вчерашнего дня это становится просто нашей святой обязанностью, потому что вчера в рамках Форума впервые прошла закрытая площадка «Econlab МГУ». Знаете, Гарвардский университет в рамках Давоса проводит для своих выпускников закрытые площадки для обсуждения насущных проблем в своем круге на профессиональном языке. Вчера такого рода площадку МГУ имени М.В. Ломоносова впервые провел на Международном экономическом форуме в Астане при содействии председателя Национального банка республики Казахстан Кайрата Келимбетова, выпускника Московского университета. Было около 50 человек – это, в основном, выпускники МГУ, занимающие видные посты в республике Казахстан, как в правительстве, так и в бизнес-структурах, международных компаниях. Теперь мы каждый год будем проводить такого рода площадку и надеюсь, будем встречаться регулярно.

Чем определен выбор сегодняшней лекции? Ушли из жизни два человека, которых вы видите на этой фотографии. 2 сентября 2013 года мир простился с Рональдом Коузом, нобелевским лауреатом, основателем новой экономической теории, человеком, который открыл явление трансакционных издержек. Это было светлое прощание, потому что Рональду Коузу было 102 года. Несомненно, институциональные экономисты долго живут!

Второй человек, которого вы видите здесь, это Гэри Беккер, его не стало 20 дней назад, он умер 3 мая 2014 года. Гэри Беккер – человек, которому мир обязан созданием понятия «человеческий капитал» и теории, которая называется Economic theory of crime and punishment, «Экономическая теория преступления и наказания», но не по Федору Михайловичу Достоевскому, а по Гэри Беккеру. И оба этих замечательных экономиста, наряду со, слава Богу, живым Ричардом Познером, автором книги «Экономический анализ права», стояли у истоков такого направления, которое по-английски называется Low and economics, а по-русски мы называем у себя на факультете «Экономической теорией права», но для простоты скажем, что это экономический анализ права. Поэтому сегодняшнюю лекцию я посвящаю двум замечательным экономистам, которые ушли от нас...

Когда от нас уходят нобелевские лауреаты, мы скорбим, но понимаем, что повышается наша ответственность перед историей. Готовьтесь занимать эти места, друзья мои, потому что уходят великие одного поколения, и это означает, что возникает востребованность великих людей в следующих поколениях, причем, на мой взгляд, и Рональд Коуз и Гэри Беккер, оба достойны того, чтобы именно студенты отдали им долг памяти и чести. Знаете, чем прекрасен Рональд Коуз? Он за свою жизнь не написал ни одной книги. Он не написал толстых книг, которые мы вынуждены были бы изучать, но написал некоторое количество статей, колоссально цитируемых, это достаточно короткие статьи. И этим измеряется его вклад в науку. А Гэри Беккер, он про вас думал, когда создавал свою концепцию человеческого капитала, потому что речь шла о том, как вы наращиваете свою капитализацию для того, чтобы потом выйти в мир, и для того, чтобы ваши новые компетенции погасили те издержки, которые были совершены при воспитании, при наращивании этих самых компетенций.

Лекция, которую я буду читать, имеет и практическую часть. Сначала я буду говорить об экономическом анализе права, который создан во многом этими замечательными людьми, а затем буду говорить о том, как все это применяется в проектировании государственной политики, об опыте России, Грузии и Казахстана. О спорах, которые идут в связи с тем, что на профессиональном языке называется «оптимизация государственного управления», «оптимизация присутствия государства в экономике», поскольку это сфера, которой я тесно занимаюсь, т.к. я руководил рабочей группой № 14 в России, это входит в создание Стратегии 2020. В России была создана двадцать одна группа, которые занимались разными направлениями. То направление, которым занимался я, – это оптимизация присутствия государства в экономике, поэтому кое-что в этом я понимаю, тем более, что и с казахстанским правительством я над этим работаю примерно с 2003 года, то есть уже более 10 лет. И с другими странами СНГ мне доводилось работать по этой тематике, дискутировать эти вопросы в Киеве, давать консультации в Баку и так далее, и так далее, поэтому я начну с теории, а потом мы выясним с вами, что теория вполне практична.

Вот теорема, которую я считаю величайшей теоремой века ХХ-го. Это теорема Рональда Коуза, так называемая теорема Коуза, потому что сформулировал ее не Коуз, а другой нобелевский лауреат, Стиглер, назвав ее «теоремой Коуза». И коротко она звучит так: «Если трансакционные издержки равны нулю, то окончательное размещение ресурсов эффективно вне зависимости от первоначального распределения прав собственности». Чем замечательна эта теорема? Я считаю, что эта теорема заложила основу для многих направлений развития в экономической теории. Я считаю, что она имеет и социально-философское значение, потому что на человеческом, понятном языке эту теорему лучше всего выражает моя великая соотечественница Людмила Михайловна Алексеева, кстати, тоже выпускница МГУ, она училась в аспирантуре у академика Рыбакова, училась археологии. Людмила Михайловна Алексеева говорит так: «Всё рано или поздно устроится более или менее плохо». Вот трансакционные издержки ровно про это. Случай нулевых трансакционных издержек в мире не встречается – это как абсолютный вакуум в физике: теоретически возможная ситуация, которая на практике не встречается. Из-за того, что трансакционные издержки положительные, в этом мире многие прекрасные цели, идеи, модели оказываются не осуществимыми до конца. Вы встречаете сопротивление в конце, это и есть сила трения в экономике. Из-за того, что существует это трение, вы как будто не можете до конца пропихнуть замечательную идею. Все равно получается, что оптимума вы не достигаете. Получается субоптимальное решение. Все рано или поздно устроится более или менее плохо. Но благодаря тому, что существуют трансакционные издержки, в мире существует разнообразие. Совершенство недостижимо, зато достижимо разнообразие.

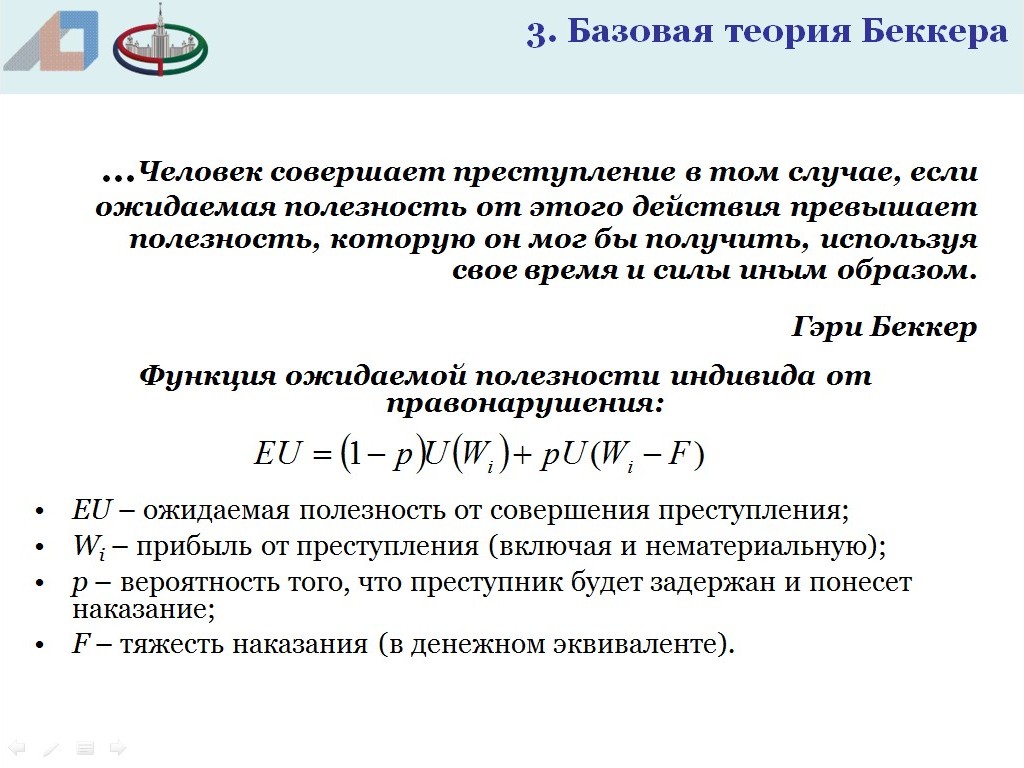

При чем же здесь экономика права? Если бы трансакционные издержки были равны нулю, то экономика сама, автоматически приходила бы в состояние равновесия. Но поскольку они всегда положительны, они никогда не равны нулю, экономика, и в частности рынок, к автоматическому равновесию не приходят. Из-за этого нужны правовые нормы. Нормы и способы их реализации, нужны институты – поэтому необходимость права вытекает из теоремы Коуза. Понял это замечательный судья – Ричард Познер. Ричард Познер был членом Верховного суда США, автором великолепной книги «Antitrast paradox» – это книга о том, как судья принимает решение по наиболее сложным, антитрастовским процессам против крупных фирм, и практическим путем Познер приходил к тому, к чему Коуз шел путем теоретическим. Поэтому в итоге есть то, что в экономической теории называют теоремой Познера: «Правовые нормы и решения должны способствовать установлению такого распределения прав, к которому экономические агенты приходили бы сами, не препятствуй им в этом положительные издержки трансакций». Из-за того, что трансакционные издержки – положительные, необходимы нормы права, потому что эти нормы и решения должны компенсировать отсутствие автоматического механизма. Нам приходится достраивать этот мир новыми нормами, поскольку автоматизм в нем невозможен из-за положительных трансакционных издержек. А вот это уже – основа теории Беккера. Хочу заметить, что Беккер, создавая концепцию человеческого капитала, что принесло ему всемирную известность, совершил забавную ошибку. Нобелевскую премию просто так ведь не выдают: для того, чтобы была Нобелевская премия, нужно, чтобы был эффект от внедрения этой идеи. Когда Гэри Беккер создал свою теорию человеческого капитала, правительства ужасно обрадовались. Чиновники сказали: «Боже, как хорошо, теперь мы знаем, почему эти деньги нужно затратить на образование, а эти – на здравоохранение. Мы теперь можем в парламент написать: мы действуем по формуле Гэри Беккера». Прошло 15 лет, и выяснилось, что формулы Беккера в теории человеческого капитала – неверны. Это очень важно, потому что Беккер ошибался, не понимая того, что понимал Коуз. Беккер думал, что, когда человек поступает в вуз, он сам принимает решение, в какой вуз поступать, предвидит, какая профессия через 10 лет будет более востребованной, но мы с вами знаем, что, когда человек поступает в вуз, на него воздействуют странные люди, именуемые родителями, которые имеют свои представления о том, какие профессии были перспективны 30 лет назад, и с этой точки зрения они принимают решение об оптимизации. Это называется «ограниченная рациональность», причем относится это не только к родителям, к сожалению, относится это и к нам с вами, и к нашим детям, и к правителям стран, и к судьям. Собственно говоря, у положительных трансакционных издержек есть две причины. Первая – это ограниченная рациональность. Откуда силы трения берутся? От того, что люди не так умны, как они себе кажутся. Люди не боги, они не всеведущи, у них не нулевые издержки при обработке информации. Люди еще и не ангелы, люди еще и не всеблаги. Они могут вести себя нечестно, вести себя оппортунистически, нарушая правила. И это вторая причина, почему трансакционные издержки положительны, почему силы трения в экономике существуют. Вот Беккер в первой своей теории – теории человеческого капитала – не учитывал оппортунистическое поведение, ограниченную рациональность, положительные трансакционные издержки. А когда он создавал вторую свою теорию, так называемую базовую теорию преступления и наказания, Crime and Punishment Theory – вот эта формула лежала в основе его представления о том, откуда берется преступная деятельность.

Он, кстати, блестящий представитель того явления, которое люди из других профессий, социологи, политологи, правоведы назвали «экономическим империализмом» - это когда экономисты приходили и начинали создавать теории не на своем поле, а на поле, которое традиционно относится к праву, к политике, к социальным отношениям, к теории государства. Конечно, представление о преступной деятельности как своего рода экономической деятельности кажется странным. А теперь давайте от этой странной формулы двинемся дальше и выясним, что выводы и так называемые расширения базовой теории Беккера привели к очень интересным и неожиданным заключениям.

Я буду говорить здесь только о трех такого рода заключениях, но давайте мы немножечко порассуждаем. Во-первых, учитывая, что борьба с преступностью требует определенных издержек, а сама преступность есть своего рода экономическая деятельность (что мы очень хорошо понимаем по таким массовым и опасным видам преступной деятельности, как наркотрафик, наркоторговля) – полная победа над преступностью невозможна. До этого криминологи считали, что можно полностью искоренить преступность. Нельзя, сказали экономисты, потому что в какой-то момент возникнет ситуация, когда уничтожение преступности будет дороже, чем альтернативные издержки, связанные с осуществлением какой-то другой общественно-полезной деятельности, например, вложения в образование, здравоохранение, культуру и так далее, и в итоге последний преступник окажется безнаказанным. С точки зрения экономистов борьба с преступлениями в этом смысле носит вечный характер, она не может завершиться, это одно из следствий трансакционных издержек.

Во-вторых, многие знают фразу, которая принадлежит Петру Вяземскому, о том, что в России тяжесть законов смягчается необязательностью их исполнения. Вот Беккер эту фразу Вяземского превратил в формулу, потому что, по существу, оказывается, что преследование противозаконной преступной деятельности представляет собой результат умножения сомножителей, где один сомножитель связан с тем, насколько тяжела санкция за какую-то преступную деятельность, а второй сомножитель связан с вероятностью того, что преступника поймают, и именно к нему будет применена такая санкция.

Теперь давайте немножко подумаем с точки зрения власти, которая, естественно, имеет обязанность поддержания безопасности в обществе, и она, прежде всего, борется с преступностью. Что легче, когда вы имеете два сомножителя? Увеличить санкцию или увеличить вероятность захвата преступника? Вот что легче?

Голос из зала: Санкцию!

А.А.: Конечно! Для этого надо всего-навсего поменять закон и сказать, что там, где раньше был штраф 20 тенге, теперь будет смертная казнь. Это же не трудно, для этого надо поменять закон. А вот для того, чтобы применить эту смертную казнь к человеку, нужно поймать преступника, доказать, что это именно он, а там появятся адвокаты, которые будут доказывать, что это не тот человек, это другой – а этот в это время был в детском саду на утреннике и организовывал благотворительную лотерею и так далее, и так далее. Поэтому нужны сыщики, следователи, прокуроры, всё это очень дорого. В итоге, если из первого положения следует, что преступность всегда в известной мере сохраняется, никогда не искореняется полностью, то из второго следует, что вся деятельность по преследованию преступлений всегда перекошена, государства склонны применять воинскую, армейскую операцию, там, где нужно – полицейскую. Потому что это уровень санкций более высокий. Полицейская операция, на самом деле, дороже армейской, операции тайных служб дороже, чем открытые действия с применением танков и бронетранспортеров. Поэтому государство в любой своей ипостаси, будь то в Израиле, в России, в США, в Зимбабве, в Казахстане, в Армении, будет вести несколько перекошенную деятельность по борьбе с преступностью, добиваясь двух вещей: увеличения издержек в виде повышения тяжести наказания, причем, в двух вариантах. Иногда государство либерализует уголовное законодательство, но с какой целью? Заменить содержание в тюрьме высокими денежными штрафами или конфискацией имущества. Это увеличение доходности для государства, потому что в тюрьме человека держать иногда себе в убыток, а конфисковать имущество и наложить штраф порой гораздо удобнее, поэтому экономическая теория преступления и наказания утверждает, что будет перекошена сама деятельность по преследованию преступника.

Но и сами преступники действуют не так, как иногда кажется. Криминологи, специалисты по преступной деятельности, они никак не могли понять такую странность. Вот вводится какая-нибудь новая мера по борьбе с преступностью. Потом замеряют ее эффективность, и выясняется, что она не эффективна. А потом, года через два-три, вдруг оказывается, что эта мера эффективна. В чем дело, понять не могли. На самом деле, уважаемые коллеги, довольно важно, когда вы смотрите на реальную жизнь, вспоминать, что это реальная жизнь. Криминологи до создания экономического анализа права, как себе представляли, как преступники узнают и используют новую норму закона? Видимо, при принятии нового закона преступный мир собирает семинары для изучения нового закона и его последствий? И там выступают крупные юристы… Видимо, все происходит по-другому. А как происходит? Да не проводят они семинары! А, попадая в тюрьму по новому, изменившемуся закону, и выйдя из тюрьмы, преступник говорит: «Знаете, братва, теперь все по-другому». Ограниченная рациональность преступника приводит к отложенной реакции на сдерживание, изменение тех норм, которые должны сдерживать преступника. Поэтому, видите, как экономисты сразу поменяли картинку того, что происходит. Во-первых, преступность полностью не уничтожается, во-вторых, сама правоохранительная деятельность носит асимметричный характер, в-третьих, сами преступники не только не ангелы, но еще и не так умны. Они довольно поздно понимают, как на них воздействуют нормы законодательства. Рональд Коуз говорил, что новая институциональная экономическая теория это экономическая теория, какой она должна была бы быть, если бы мы вдруг решили учесть реалии жизни. Экономический анализ права, экономическая теория преступления и наказания как раз делает картину реалистичнее. Вследствие этого, мы можем дать и определенные рекомендации. Функции наказания – они вообще довольно разные. Это может быть и возмездие: око за око, зуб за зуб, ветхозаветный принцип. Это может быть и реабилитация – попытка восстановить в преступнике навыки нравственности. Это может быть изоляция - то есть изъятие его из общества. Это может быть сдерживание – попытка сократить количество преступлений угрозой применения тех или иных санкций. Говоря новым экономическим языком, есть виды преступлений, когда предложение преступной деятельности неэластично по цене (уровню санкций). Например, маньяк. Да вы можете сколько угодно законы принимать и применять против деятельности маньяков, только маньяк этого не поймет. Вследствие этого бесполезно заниматься сдерживанием в отношении маниакальных преступлений. Здесь возможна только изоляция, кстати говоря, то же самое относится и к некоторым видам преступлений под воздействием наркотиков. Наркоман - больной человек, поэтому вы к его разуму можете сорок раз обращаться, говоря, что наступит такое-то возмездие, такая-то санкция при совершении таких-то действий. Это бесполезно. В данном случае это неэластичное предложение преступлений.

Выясняется, что экономический анализ права может дать рекомендации, когда какой метод воздействия может повлиять на ограничение преступной деятельности. И эффективность метода можно просчитать.

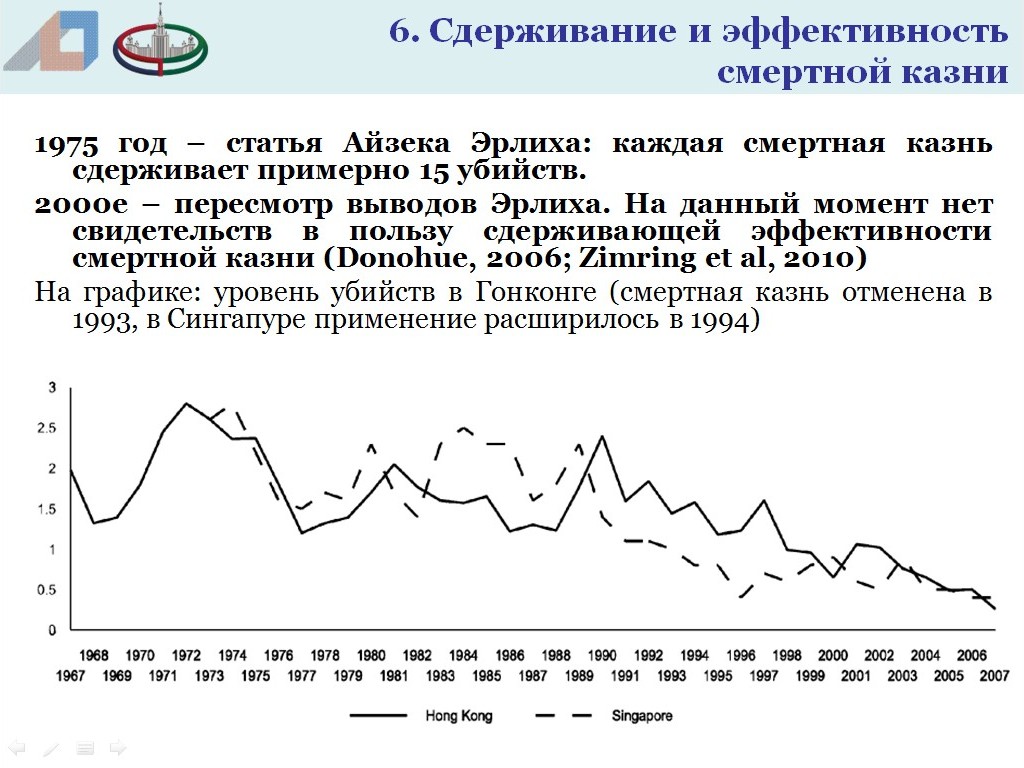

Сейчас мы обратимся к главному вопросу, который разделяет Европу и Америку. Европейская и американская цивилизация, а мы с вами, к счастью, часть европейской цивилизации, разделены вопросом об отношении к смертной казни. Один из последователей Беккера, Айзек Эрлих, создал в свое время модель, которая доказывала эффективность применения смертной казни. По Эрлиху получалось, что каждая смертная казнь спасает примерно пятнадцать жизней. Но дело в том, что по прошествии лет ввели дополнительные факторы в модель Эрлиха. И оказалось, что смертная казнь не имеет такого воздействия, не имеет сдерживающего эффекта. Вот посмотрите, здесь приведены графики, что происходило с преступной деятельностью в Гонконге и Сингапуре.

Причем в Гонконге смертная казнь в 1993 году была отменена, а в Сингапуре расширилось применение смертной казни. Мы видим довольно близкую динамику, как в Гонконге, так и в Сингапуре. В одном случае смертная казнь активно применяется, в другом она отменяется, и надо сказать, что в Гонконге, где смертная казнь отменена, почему-то происходит всплеск, а потом падение. А в Сингапуре, где смертная казнь введена, наоборот, происходит сначала падение, а потом всплеск. И потом они идут примерно по одинаковой линии. То есть современные данные показывают неэффективность смертной казни как способа наказания. И я вам скажу, почему Европа предвидела такой вариант, а американские исследователи не предвидели. Дело в том, что США имеют небольшую, чуть более 200 лет историю, ни одного военного переворота, ни одного объявленного террора, ну, одну гражданскую войну, опять – без больших репрессий. Вследствие этого, чего не понимала Америка, но понимала Европа? Дело в том, что суды, которые, в частности, выносят решение о смертной казни, могут ошибаться, и ошибки могут быть двоякого рода. Первая ошибка, когда происходит наказание невиновных. Когда вся система законодательства устроена так, чтобы виновный ни в коем случае не ушел от наказания. В этом случае может быть казнен невинный. Во втором случае, когда боятся казнить невинного, бывает ошибка второго рода. Ошибка состоит в том, что вы можете не наказать виновного, потому что вы устроили законодательство или судебную систему слишком мягко, чтобы невинный не оказался наказан.

В случае смертной казни ошибку нельзя исправить. Это принципиально. А теперь давайте вспомним, что, кроме ограниченной рациональности, существует еще и оппортунистическое поведение. То есть существует ситуация, когда следствие заинтересовано в том, чтобы этого человека расстреляли, чтобы больше уже не было вопросов – был он виновен, не был он виновен, чтобы он перестал говорить. Я могу привести примеры из нашей общей советской истории, когда в начале 80-х годов началось крупное дело по торговым делам, сначала это было по фирме «Океан», потом по Елисеевскому гастроному. И директор Елисеевского гастронома был арестован и начал давать показания о том, какие связи идут вверх, в это время переменилась власть, умер один генеральный секретарь, пришел другой генеральный секретарь, и решение суда, а оно уже было вынесено: смертный приговор – было немедленно приведено в исполнение. Для того, чтобы он перестал давать показания против верхушки. Смертная казнь не только неэффективна, она опасна, потому что при наличии возможности ошибок и вероятности ошибок, из-за того, что люди действуют оппортунистически (они не только ограничено рациональны) – возможны такие страшные вещи.

Из-за возможности ошибок экономисты дружно считают, что если говорить о системах гражданского права, то наиболее правильной является система, основанная на прецедентных решениях, англосаксонская система. Многие экономисты – в том числе германские, французские, российские – считают, что эта система работала бы лучше, потому что она не предполагает высокую роль законодателей (а законодатель может ошибаться и может действовать оппортунистически). Но смена системы почти невозможна, потому что, знаете, есть один видный российский юрист, который мне сказал: «Дорогой Саша, я тоже считаю, что для страны было бы хорошо прийти к системе прецедентного права. Но я тебя умоляю, никогда, никому, когда ты будешь приводить это мое свидетельство, не называй моей фамилии». И я этого не делаю, потому что этот человек фактически выступил против своей юридической корпорации. Смена системы права означает, что все юристы в стране отправляются в отставку, и стране нужны новые юристы. Поэтому смена системы права вряд ли произойдет.

Пора подводить итог первой части лекции. Что мы можем сказать по этим шагам рассмотрения экономического анализа права? Я бы предложил три вывода, которые были бы важны для последующих рассуждений. Во-первых, правовые институты нужны, потому что трансакционные издержки положительные, автоматически равновесие не происходит. Но! Правовые институты в свою очередь не безгрешны. Из-за ограниченной рациональности и оппортунистического поведения законодателя, исполнительной власти, судебной власти они не только не понижают трансакционные издержки – они их повышают. Они их генерируют. Отсюда задача, которая стоит по всему миру. Оказывается, что государственное регулирование, – а это и есть применение правовых институтов, государственное регулирование, – оно нужно, но поскольку оно может служить как инструментом, так и препятствием экономического развития, то нужна оптимизация государственного участия. В частности, та проблема, которой занимаюсь и я тоже: как оптимизировать присутствие государства в экономике, как оптимизировать государственное регулирование, потому что оно нужно, но оно нуждается в ограничениях. Оно сокращает трансакционные издержки, но оно их и порождает, а увеличение трансакционных издержек – это падение темпов экономического роста, возможностей экономического роста. И самое печальное, что я хотел бы сказать, что если Коузу следовать, то задачи оптимизации вообще-то решить нельзя, потому что, напоминаю: совершенство недостижимо – разнообразие возможно. Оптимум не будет достигнут, решения будут субоптимальны. Зато их несколько – субоптимальных решений.

Основываясь на этих постулатах, дальше я буду говорить об альтернативных стратегиях оптимизации государственного регулирования. Потому что, напоминаю, раз у нас автоматического равновесия нет, то нам нужны правовые институты и в том числе государственное регулирование, раз у нас правовые институты генерируют трансакционные издержки, одновременно их сокращая, нам нужно как-то это оптимизировать. Раз оптимум недостижим, значит, у нас альтернативные стратегии. Вот эти альтернативные стратегии мы и будем дальше рассматривать. И чтобы их рассматривать, надо, конечно, посмотреть на экономические результаты.

То, что я приведено на этом графике – это результаты по рейтингу Doing- business. Это не самый совершенный рейтинг в смысле инструментов измерений делового климата, но самый распространенный. Посмотрите, как здесь распределились страны между собой. К сожалению, Украина имеет наихудшие результаты по уровню трансакционных издержек или административных барьеров. Здесь чем выше положение в этом графике – тем хуже положение страны. Россия, где росли административные издержки, потом их попытались стабилизировать и немножечко сократили. Белоруссия: рост, потом резкое падение и потом стабилизация. Казахстан, который гораздо раньше Белоруссии приступил к снижению трансакционных издержек и затем стабилизировал их, медленно снижая. И наконец Грузия. Грузия дала самый яркий пример. Видите, Грузии удалось подняться в рейтинге Doing-business с 90-го на 9-е место, а Казахстану – с 86 на 49-е место. Результаты Казахстана очень хороши, но результаты Грузии потрясают.

Давайте попробуем разобраться. Получается, что разные страны применяют разные стратегии оптимизации государственного регулирования и имеют разные результаты. Есть общий исток стратегий оптимизации государственного регулирования. Называется это - дебюрократизация. Автором этого термина является Владимир Путин. Я был среди тех, кто отвечал за реализацию блока так называемых реформ Грефа, программы Грефа, которые связаны со снижением административных барьеров в экономике. Мы вместе с Владимиром Мау, ныне ректором Академии народного хозяйства и государственной службы, отвечали за это направление. И нам действительно в начале 2000-х удалось предложить такие меры, которые повели к снижению трансакционных издержек. Когда провели реформы 2001 – 2003 годов, Всемирный банк начал программу мониторинга административных барьеров России. Конкурс этот для проведения мониторинга выиграл Центр экономических и финансовых исследований и расчетов, который возглавлял тогда еще не очень известный, а впоследствии очень известный российский экономист Сергей Маратович Гуриев, впоследствии ректор Российской экономической школы. И когда был проведен первый раунд исследований, мне позвонил Сергей Гуриев и сказал: «Александр Александрович, я боюсь вас огорчить, нет эффекта от ваших преобразований». Я говорю: «Сергей, только юрист может полагать, что закон, введенный 1 июля 2003 года, начинает действовать 2 июля 2003 года. Это не так. Когда у вас следующий раунд?» – «Через полгода». – «Вот через полгода и поговорим». Через полгода второй раунд показал снижение трансакционных издержек по проверкам на 20 – 30 %%. Это было очень серьезное снижение. Поэтому нам есть чем гордиться – тем, что было сделано в первоначальном плане дебюрократизации.Но примерно с 2006 года я стал говорить о том, что дебюрократизация – это лекарство, которое дает среднесрочное улучшение, но не решает проблему. Я об этом стал говорить в России, но новые инструменты применить мне предложили здесь, в Казахстане. Глава администрации президента Казахстана сказал мне примерно следующие слова: «Вы придумали первые инструменты дебюрократизации, которые применили в России, Казахстане, в Украине, в Белоруссии, а мы теперь просим сделать новое поколение инструментов дебюрократизации или чего-то в этом роде, с единственным условием: они должны применяться в разных странах, но первой страной применения должен стать Казахстан».

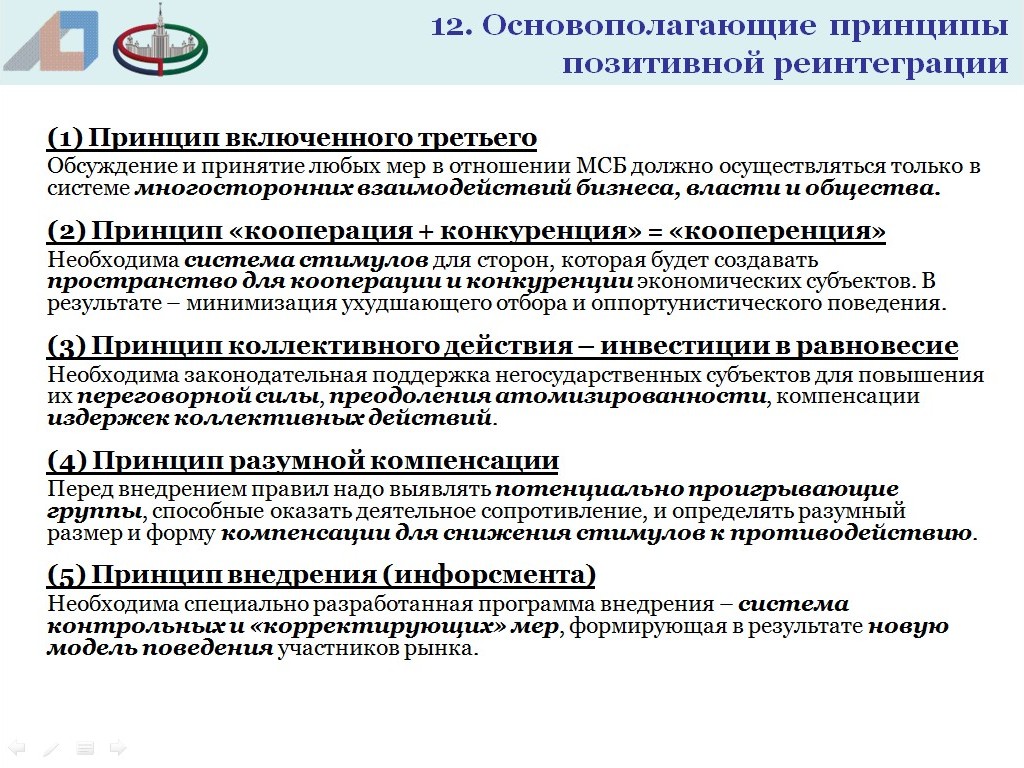

И тогда мы начали работать над тем, что получило название «позитивная реинтеграция». Это новая система, альтернативная стратегия оптимизации государственного регулирования – она сильно отличается от того, что мы же делали в начале 2000-х годов. И заметьте – я снова вернусь на этот график – примерно с 2006 года мы начали реализацию того, что привело к специфическим результатам Казахстана. Казахстан заметно снизил трансакционные издержки в то время как Россия их продолжала наращивать. Уход на другую траекторию, на альтернативную стратегию государственного регулирования – он дал эффект. В чем же принципы этой новой стратегии?

5 принципов, которые вы видите здесь – это основа идеи второй альтернативной стратегии оптимизации принципов государственного регулирования. Я не буду комментировать всё, но пару слов все-таки скажу. Знаете, очень часто отношения между государством и бизнесом пытаются представить как отдельные отношения, забывая, что вообще-то кроме государства и бизнеса существует еще и потребитель, существует общество. Любые попытки решить вне отношений с обществом, вне учета потребителя дела с бизнесом, они приводят к плохим результатам. Они приводят к сговору за счет потребителя. Поэтому принцип включенного третьего для нас обозначает именно это: не пытайтесь решить эту проблему в двусторонних отношениях – отношения в обществе гораздо сложнее. Надо понимать, что есть разные системы стимулов и кооперация и конкуренция в обществе присутствуют всегда. То есть одну и ту же проблему вы можете решить способами государственного регулирования, самоорганизации бизнеса или, например, средствами общественного регулирования.

Не надо считать, что если что-то в общественных интересах, то общество начнет действовать автоматически. Во времена дебюрократизации мы так считали: ну как, бизнесу же выгодно создавать новые технические регламенты. Выяснилось, что – кому выгодно создавать новые технические регламенты? Тому бизнесу, которому угрожает выбрасывание с рынка. Поэтому такой бизнес с аналогичными компаниями садится и начинает делать уровень технических регламентов, который вообще не лезет ни в какие ворота, который ухудшает положение на рынке! Поэтому если вы не компенсируете издержки коллективного действия, то вы не достигаете успеха. Кстати, Казахстан, знаете, как это сделал? Введением обязательного членства в Национальной палате предпринимателей; я считаю, что это очень удачное решение, при дифференциации взноса. В итоге коллективные действия оправданны и издержки на это покрываются. Об этом вчера говорил выпускник Московского университета Аблай Мырзахметов, глава Национальной палаты предпринимателей РК, выступая на экономической лаборатории МГУ.

Принцип разумной компенсации – это то, за что меня критиковал российский «Форбс». На меня просто напали за этот принцип, когда я говорил, что бюрократические группы не заинтересованы в снижении своего влияния, поэтому нужно выкупать у бюрократических групп возможность изменения. На меня нападают, говорят, что, ну как же так, вы предлагаете вместо того чтобы убрать бюрократов, устранить бюрократов, – вы предлагаете с ними договариваться. Да, я предлагаю с ними договариваться, потому что бюрократия в наших странах имеет очень серьезное влияние. Вы несерьезные реформаторы, если пытаетесь сделать реформы, не вводя в формулу реформ наличие реальных, серьезных сил. А что такое компенсации?

Я могу рассказать на опыте, который реализовывал в российских реформах. Это было в 2003 году. Вице-премьер России попросил меня выступить арбитром в сложном споре, о том, нужно ли отменять лицензирование картографической деятельности. Я сказал: «Борис Сергеевич, я вообще ничего не понимаю в лицензировании картографической деятельности». То есть вообще ничего. Он сказал: «Александр Александрович, уверяю вас, вы немедленно разберетесь и сможете вынести правильное решение». Приходим, садимся. Сидят люди (ведь картографическая деятельность интересует Генеральный штаб, специальные службы и так далее, и так далее) в погонах. И каждый из них зачитывает заявление своего ведомства против отмены лицензирования картографической деятельности, но потом кладет бумагу и говорит: «Но вообще-то, конечно, лицензирование надо отменять». Я говорю: «Так, господа офицеры! А теперь объясните мне, гражданскому человеку, в чем дело. Почему ваше ведомство официально против, а каждый из вас – за?» Они говорят, понимаете - понятно, почему. Потому что никакая система навигации – GPS-навигация, ГЛОНАСС невозможна, если у вас существует лицензирование картографической деятельности». Потому что карты должны быть открыты, чтобы делать навигационные системы. А почему против? Есть специальные люди, которые занимаются тем, что искажают карты, хранят настоящие карты в сейфе, и так далее, и так далее.

Тогда я задал вопрос: «Скажите, пожалуйста, а сколько еще служить генералам, которые руководят этой деятельностью?» Они сказали: «Года три». Говорю: «Хорошо. И за три года офицеры успеют найти новый вид деятельности у себя?» – «Да». – «Тогда давайте подпишем здесь, за этим столом, что мы согласны на отмену лицензирования картографической деятельности с 1 июля 2006 года». И этот документ был подписан. И было уже другое правительство в России в 2006 году. Но с 1 июля 2006 года в России существует официальная система навигации. Это была разумная компенсация. Принцип разумной компенсации по времени. Всегда нужно помнить, что есть люди, которые заняты той или иной деятельностью и у них есть свои человеческие интересы. И эти человеческие интересы надо уважать, а значит, принимать в расчет.

Надо сказать, что Россия тоже не дремала, пока мы здесь, в Казахстане разрабатывали и реализовывали стратегию позитивной реинтеграции. В это же время начался радикальный вариант дебюрократизации, который был осуществлен в Грузии при Михаиле Саакашвили.

И вот то, что вы видите, это таблица, которую мы сделали, чтобы показать руководству правительства России, когда делали Стратегии 2020, чем отличаются три варианта друг от друга. Тот, который реализуется в России, тот, который реализуется в Грузии, и тот, который реализуется в Казахстане. Обратите внимание, что здесь начинают звучать слова из первой части лекции. Что вы не зря слушали про Беккера, Коуза, про их размышления об экономическом анализе права. Смотрите, цель по-разному ставится в разных стратегиях. Здесь оптимизация, а здесь, например, минимизация государства. А здесь – повышение адекватности государства. Но смотрите, здесь знакомые слова появляются. Презумпция недобросовестности бизнеса. Это означает, что в российском варианте предполагается, что бизнес может себя вести оппортунистически. Скажите, а чиновник не может себя вести оппортунистически? Может. Во втором варианте, в Грузии, предполагается, что чиновник может вести себя оппортунистически, а бизнес себя ведет добросовестно. Что, бизнес всегда себя ведет добросовестно? Извините! Принципы оппортунистического поведения относятся ко всем сторонам, поэтому то, что мы для казахстанского варианта предположили – мы предположили признание того, что не все люди до такой степени умны, как нам кажется, и не до такой степени честны. Что возможна и ограниченная рациональность, и оппортунистическое поведение. Что нужна экономическая теория для реальной хозяйственной практики.

Поэтому, видите, учет факторов, которые имеют реальное значение в жизни и в разной степени учитываются разными стратегиями, будет приводить к определенному результату. Обратите внимание, что результаты Грузии – они впечатляют, но только я утверждаю, что они неустойчивы. Как химические соединения – бывают устойчивые, а бывают неустойчивые. Вот я утверждаю, что они неустойчивые. Почему? Поскольку они основаны на нереалистичных предпосылках. Это предположение, что бизнес – добросовестен, подведет грузинскую экономику и грузинскую систему, поскольку выяснится, что определенные группы будут манипулировать этой системой. И она начнет меняться. И думаю, что там трансакционные издержки начнут расти.

Каждая из альтернативных стратегий имеет свои преимущества – и каждая связана с определенными рисками. Да, действительно, последовательная оптимизация – там все меры понятны. Причем их можно делать сегодня, а можно отложить на завтра. Дебюрократизация – быстрое, радикальное, политическое решение. Позитивная реинтеграция дает долгосрочное улучшение делового климата. Я утверждаю, что, в отличие от того, что сделано в Грузии, то, что сделано в Казахстане будет иметь устойчивые результаты. Потому что в это вовлечены многие силы, региональные ассоциации бизнеса, система принятия решений при подготовке новых законов, когда идет экспертиза со стороны основных сил бизнеса, учет интересов потребителей, и так далее, и так далее. Я утверждаю, что это более устойчивая система, при том, что она не дала такой радикальный результат. Но и риски, конечно, свои у каждой из этих стратегий. Потому что иногда можно просто практически ничем не заниматься, делать имитационную стратегию. И в России очень часто оптимизация государственного регулирования оказывается имитацией оптимизации. В дебюрократизации возможны злоупотребления со стороны бизнеса, и я утверждаю, что они будут происходить. И сопротивление со стороны чиновников будет происходить. Потому что там не было выкупа полномочий, не было компенсации. Позитивная реинтеграция – это сложная, дорогая система, она долго созидается, и в этом ее минус.

Почему важно понимать все эти вещи? Потому что – как принимает решение правительство? Правительство взвешивает риски и выгоды, а затем смотрит, тяжело ли будет сделать первый шаг. В оптимизации сделать первый шаг довольно легко. Потому что очевидная первая мера: повышение управляемости госаппарата и развитие кадрового потенциала государственной службы. В дебюрократизации первые шаги сделать легко, но только это политически острые шаги. Потому что нужно радикально сократить государственное регулирование. Нужно отказаться от уголовной ответственности по части требований к бизнесу. Нужно передвинуть контроль со стороны органов исполнительной власти на суды, на компенсацию вреда. Это радикальные политические решения. Их сделать в известном смысле легко – это дело законодательных решений, которые в течение трех-четырех месяцев можно провести. Но, конечно, это требует серьезной решимости.

Обращаю ваше внимание, что Казахстан реализовал, например, стимулирование и создания, и функционирования различных типов объединений предпринимателей и граждан, с обязательным членством в Национальной палате и т.д. Но есть вещи, которые Казахстан еще не реализовал из того, что мы предлагали довольно давно. Это введение селективности расходования налоговых платежей. О чем идет речь? Ну, например, в России предстоит введение налога на недвижимость, довольно значительного. Я предлагал премьеру России – месяц назад мы встречались с Дмитрием Анатольевичем Медведевым – дать гражданам право часть этого высокого налога направлять на те цели, по выбору гражданина, которые он считает важными. То есть, например, что важнее? Можно направлять на развитие инфраструктуры. Строительство дорог, сетей, коммуникаций. Можно на повышение доступности квартир для молодого поколения. А можно, например, на детские сады. На создание, скажем, в микрорайоне социальной инфраструктуры. Когда человек выбирает, у него появляется естественное желание проследить, как это происходит, повышается контроль за государственными услугами. Такой эксперимент был проведен в Кировской области. Губернатор этой области Никита Белых использовал действующее в российском законодательстве право для сельских сходов принять дополнительные налоги. Так вот после этого три мэра небольших поселений подали в отставку, потому что за ними ходили граждане и говорили: «Куда ты дел мои 200 рублей, а? Покажи, где ты починил дорогу?» То есть степень контроля за государственными услугами резко возрастает.

Подходя к концу своего рассказа, я хочу обратить ваше внимание на то, что между собой определенным образом связано то, что я говорил в начале, в первой, теоретической части лекции, и то, что я говорил в части второй. Альтернативные стратегии существуют потому, что теорема Коуза верна. Потому что совершенство недостижимо, а разнообразие возможно. Поэтому существуют альтернативные стратегии. Но как сопоставляются альтернативные стратегии? Они сопоставляются по тому, какой эффект они дают в виде трансакционных издержек. Первый фактор сопоставления, это то, что открыл замечательный Рональд Коуз - явление трансакционных издержек, сила трения в экономике. А что у нас еще является факторами сопоставления? Оппортунистическое поведение, добросовестность/недобросовестность.

Когда мы говорим, что здесь презумпция недобросовестности бизнеса, а здесь презумпция добросовестности бизнеса - это про что мы говорим? Это про то мы говорим, насколько надо учитывать принципы оппортунистического поведения. Насколько надо не только трансакционные издержки, но и то, что лежит в основе трансакционных издержек, то есть оппортунистическое поведение, ограниченную рациональность, – насколько это надо учитывать. Сопоставление альтернативных стратегий мы делаем через добросовестность/недобросовестность и понимание ошибок первого и второго рода. То, что все власти могут ошибаться.

А как правительству выбрать стратегию? Для правительства важны начальные издержки, издержки трансформации. Ведь многие предпочитают дорогу наименьшего сопротивления. Если не стоят политические задачи, как это было у президента Саакашвили, то проще идти путем небольших изменений, а не радикальных действий, или сложных и долгих преобразований. Почему Казахстан пошел на сложные и долгие действия, связанные с позитивной реинтеграцией? Потому что в Казахстане существует система нормативных документов Казахстан 2030, Казахстан 2020, Казахстан 2050 – существует система долгосрочных взглядов. При долгосрочном взгляде разумно идти на большие стартовые издержки, потому что эффекты – будут. Я совершенно искренне полагаю, что наличие long term orientation – длинной ориентации, долгого взгляда, это важно. Потому что при длинном взгляде либералы и консерваторы могут договориться друг с другом, националисты и социалисты могут договориться друг с другом. А при коротком взгляде – не могут. При коротком взгляде самое разумное пилить государственные деньги прежде, чем они вышли из государственного бюджета. А при длинном взгляде это нерационально.

Политический выбор это еще и выбор того, где вы находите опору для своей политики, в каких субъектах. Поэтому выбор будет приниматься в зависимости от того, какие издержки трансформации для вас приемлемы и интересы каких субъектов. Конкуренция этих вариантов, а может быть, и новых, не только этих трех, которые сейчас можно условно обозначить как российский, казахстанский и грузинский, будет продолжаться. Важно находить новые технологические способы. Поэтому обратите внимание, коллеги, почему я не успокаиваюсь, почему я говорю, с налогами давайте поэкспериментируем. Это очень важно, потому что это поиск новых технологических методов, которые позволили бы поднять конкурентоспособность казахстанского варианта оптимизации государственного регулирования. Мне кажется, что эти вещи довольно важны, и я сейчас попробую сказать почему. Видите ли, деньги, если они не проходят через голову человека, они не влияют на человеческое поведение. А они должны влиять на человеческое поведение. Потому что, вот смотрите, когда мы говорим о налогах для корпораций, для вас привычная в моделях постановка вопроса, что это не только источник дохода бюджета, это еще и фактор поведения корпорации на рынке. А, между прочим, с населением то же самое - то, что гражданин видит, какие налоги он платит, и может повлиять на движение этого налога, будет воздействовать на его поведение экономическое, политическое и нравственное. Поэтому я настаиваю на том, что мы не останавливаемся в развитии этих вариантов, каждого из этих вариантов, мы ищем новые приложения, должны искать, потому что иначе, уважаемые друзья, очень скучно жить, если вам не хочется найти что-нибудь новенькое. Позвольте на этом закончить лекцию, и я готов отвечать на вопросы. Спасибо!